论涉外仲裁协议的效力判定*

——评最高法[2013]民四他字第13号复函案例

2017-12-14黄晖周江*

黄 晖 周 江*

论涉外仲裁协议的效力判定*

——评最高法[2013]民四他字第13号复函案例

黄 晖**周 江***

约定外国仲裁机构在中国仲裁,此类仲裁协议在实践中较为普遍。鉴于往例多选法无因、用法失度之流弊,最高法民四庭特推典型案例,以彰此类协议的裁判思路及其支持仲裁的友善立场。文涉复函虽肯认仲裁协议效力,但选法和用法仍有未尽未决之关键要点。为止裁判无据无理之后乱,选法宜依“特别法优于一般法”原则,适用仲裁法司法解释而非《法律适用法》或其司法解释之选法规则,排除仲裁机构所在地的选法指引功效。在用法阶段,以我国仲裁法为准据法时,首应依仲裁机构设立地法定其资格和能力,继而以一般或自动认可之方式承认其在中国组织仲裁的地位,不生WTO之GATS项下的准入问题。修订仲裁法使之科学化和国际化,是此类问题的根绝方案。

涉外仲裁协议 仲裁机构 法律选择 市场准入

涉外仲裁协议之于涉外仲裁的重要、乃至决定意义是不言而喻的。涉外仲裁协议的存在、效力及其样式,决定或构型着涉外仲裁的进程及方式。从裁判方法上看,但凡涉外的民商事法律关系和问题①关于涉外民事关系的法律调整,相对于国内民事关系而言,在比较法上可分为三类:一是等同处理;二是双轨制;三是附条件的双轨制,如冲突规范的任择适用。我国《民法通则》第142条第1款及《法律适用法》第2条确立了民事关系因涉外与否而区别调整的双轨制。,其效力之判定在宏观上分两步:一为选法,二是用法②有观点立足罗斯科·庞德见解,将适用法律的过程可归纳为找法、释法及用法三个阶段。宋连斌、王珺:“国际商会在中国内地仲裁:准入、裁决国籍及执行——由宁波中院的一份裁定谈起”,载《西北大学学报》2011年第3期,第155页。但需指出的是,该三阶段是国内法律适用过程,相当于涉外民事关系调整的“用法”环节。。我国相关司法实践的流弊也因此相应有二:一是选法“无因”,即重用法而轻选法,甚至无选法之任何裁判推理与说明③有观点将此种情形称为“涉外民事司法失律”,并立足实证归纳出十类失律现象。参阅黄晖,等:“我国涉外民事司法失律及其检讨——冲突法适用的视角”,《福建江夏学院学报》2015年第5期,第41~54页。。二是用法“失度”,以适用中国有关仲裁协议效力认定的规则为例,其“失度”主要体现为司法上的反复性,或缺乏无一致性。司法实践于近期略有缓解,特别是在最高法彰为典范的“[2013]民四他字第13号”复函中①参阅“最高人民法院关于申请人安徽省龙利得包装印刷有限公司与被申请人BP Agnati S.R.L.申请确认仲裁协议效力案的复函”([2013]民四他字第13号)。该案先后经合肥中院([2011]合民四初字第00001号裁定)、安徽高院([2013]皖民二他字第0001号裁定),及最高法(裁定[2013]民四他字第13号)的三级审查与裁定,具体裁定过程可参阅最高院民四庭主编:《涉外商事海事审判指导》2013年第1辑(总第26辑),人民法院出版社2014年版,第125~129页。该案因较具典型性,由时任最高法民四庭庭长的罗东川法官在2015年11-15日期间举行的“香港国际仲裁峰会”上选作为发言案例。,体现出了较明晰的方法论脉络,以及支持仲裁的明确理念。本文以该复函及其所涉案例为基础,剖析其在涉外仲裁协议效力判定的理念和方法上的进步之处,同时对其凸显但被搁置的问题进行理论检讨,以为后续立法及司法实践提供旁鉴。

一、复函案例简介、法院观点及关键问题

住所在中国安徽的中国籍公司安徽省龙利得包装印刷有限公司(以下简称龙利得公司)与住所在意大利且为意大利国籍的公司BP Agnati S.R.L(以下简称BP公司)、江苏苏美达国际技术贸易有限公司于2010年10月28日签署《销售合同》,合同第10.1款约定:“任何因本合同引起的或与其有关的争议应被提交国际商会仲裁院,并根据国际商会仲裁院规则由按照该等规则所指定的一位或多位仲裁员予以最终仲裁。管辖地应为中国上海,仲裁应以英语进行(PLACE OF JURISDICTION SHALL BE SHANGHAI,CHINA)。”后因履行合同产生争议,龙利得公司遂向安徽省合肥市中级人民法院提起仲裁协议效力确认之诉,以适用中国法为依据,请求确认仲裁协议无效,遂成此案。

龙利得提出的理由有三:(1)国际商会仲裁院(以下简称为ICC仲裁院)不是我国仲裁法所指仲裁机构;(2)ICC仲裁院在我国进行仲裁违背我国公共利益,涉嫌侵犯我国司法主权;(3)即便裁决在我国境内作出,也属“内国裁决”,不依《纽约公约》承认和执行。

合肥市中级人民法院审查后认为②参阅安徽省合肥市中院《关于请求审查申请人安徽省龙利得包装印刷有限公司申请确认仲裁协议效力一案的请示》([2011]合民四初字第00005号)。:(1)选法问题,应根据《最高法关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》(以下简称为“仲裁法司法解释”)第16条的规定,本案双方并未约定所适用的法律,只约定了仲裁管辖地为中国上海,因此,本案应适用中国法律审查仲裁协议的效力。(2)用法问题,本案“关于ICC仲裁院等国外仲裁机构能否在我国境内从事仲裁活动,我国仲裁法并未明确规定。但既然选择中国内地进行仲裁,该仲裁从法律意义上说应当属于内国仲裁,并非《纽约公约》规定的非内国仲裁。而《仲裁法》第十条规定,设立仲裁委员会,应当经省、自治区、直辖市的司法行政部门登记。可见,仲裁在我国是需要经过行政机关特许才能提供的专业服务,而我国政府亦未向国外开放我国的仲裁市场。故外国仲裁机构依法不能在我国境内进行仲裁”。合肥中院据此认定案涉仲裁协议无效。

安徽高院接到上报后作出审查意见如下③参阅安徽省高院《关于申请人安徽省龙利得包装印刷有限公司与被申请人BP Agnati S.R.L申请确认仲裁协议效力案的请示》([2013]皖民二他字第00001号)。:(1)选法问题,与合肥中院观点一致,合议庭对此无异议。(2)用法问题,多数意见认为有效;少数意见认为无效。支持有效的理由是:案涉仲裁协议符合仲裁法第16条的规定,包括了当事人请求仲裁的意思表示,仲裁事项,以及选定的仲裁委员会。原审法院以ICC仲裁院不能在我国境内从事仲裁活动为由确认涉案仲裁条款无效错误,无法律依据。支持无效的理由是:依仲裁法第10条,设立仲裁委员会应经省、自治区、直辖市的司法行政部门登记。仲裁在我国是需要经过行政机关特许才能提供的专业服务,我国政府并未向国外开放我国的仲裁市场,故国外仲裁机构依法不能在我国境内进行仲裁。且,《纽约公约》将仲裁划分为临时仲裁和机构仲裁,《仲裁法》确立了在中国境内实行机构仲裁的制度,因此,案涉仲裁条款因违反仲裁法的规定,应属无效。

最高法接到上呈后经审查最终答复如下①参阅最高法《关于申请人安徽省龙利得包装印刷有限公司与被申请人BP Agnati S.R.L申请确认仲裁协议效力案的请示的复函》[(2013)民四他字第13号]。:(1)选法问题,与下级法院认定一致,应适用中国法。(2)用法问题,案涉仲裁协议符合仲裁法第16条的规定,有请求仲裁的意思表示,约定了仲裁事项,并选定了明确具体的仲裁机构,应认定有效。

首予肯定的是,三级法院在涉外仲裁协议效力的认定上表现出了清晰的裁判层次,即先选法后用法。这种清晰的思路在早期的司法监督涉外仲裁较为少见,在近期司法实践中也屡有反复②参阅最高法“关于宁波市北仑利成润滑油有限公司与法莫万驰公司买卖合同纠纷一案仲裁条款效力问题请示的复函”[(2013)民四他字第74号]。该复函中,最高法未涉及任何关于选法问题的说明。。如果说“选法-用法”是涉外仲裁协议效力判定的宏观思路即“战略”部分,那么“如何选法-如何用法”则是其“战术”部分。从三级法院的裁判思路看,无论是战略部分还是战术部分,均堪肯定,但从“止于至善”的立场出发,二者皆有值得反思的地方:

其一,在选法环节,本案涉及有关仲裁协议冲突规范的冲突问题,此问题若不妥当解决,则选法错误就不可避免,即便正确也“纯属走运”③美国有些法官在评价冲突规范的选法时形象地比喻:“在众多情形中,就像用弓箭来捕猎似的,如果不是纯属走远的话,能直接射中猎物往往是罕见的。”转引自邓正来:《美国现代国际私法流派》,中国政法大学出版社2006年版,第208页。,继而使本案重落用法“无因”的传统窠臼。此关键问题在本案裁判中被根本忽视。

其二,在用法环节,则涉及到ICC仲裁院能否在中国大陆仲裁,这又可分解为三个方面:ICC仲裁院是否为我国仲裁法上的“仲裁委员会”;如否,则ICC仲裁院是否具有在中国组织仲裁的资格;如是,则ICC仲裁院在中国组织仲裁是否应受WTO的GATS约束。不论立场如何及其正确与否,合肥中院和安徽高院本来很好地切中了问题的要害,并由此形成相反意见,但最高法的裁判思路明显(或者说有意)搁置或回避了这一问题,以其答复间接肯定了“ICC仲裁+”④ICC仲裁院涉中国的问题主要有三类:一是约定ICC仲裁院在中国仲裁的仲裁协议的效力认定;二是针对在中国作出的ICC仲裁裁决的撤销或不予执行;三是针对在国外作出的ICC仲裁裁决的承认或执行。此类问题可统称为“ICC仲裁+”。在中国大陆的有效性。尽管结论如此,但观念上的定性和规则上的定位仍然昧而不明,类似分歧和反复就仍然可能“昨日重现”。为止后乱,实有明晰之必要。

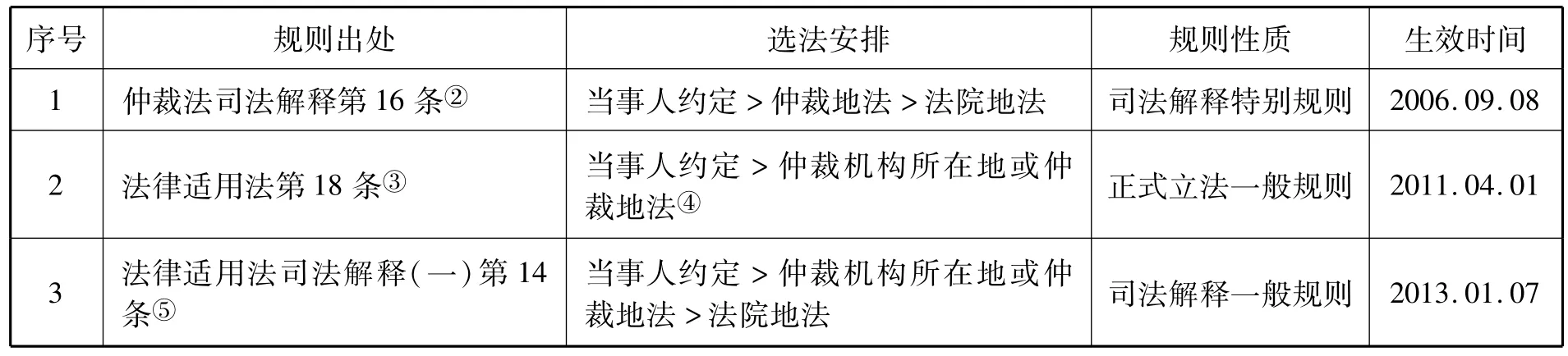

二、复函案例的选法再评析

在2011年4月1日之前,关于涉外仲裁协议法律适用的冲突规范只有一条,即仲裁法司法解释第16条,该条建立了于现在看来仍然科学的三阶选法制,“当事人选法>仲裁地法>法院地法”。有,且只有一条相应的法律规范,是秩序得以产生的充要条件。但2011年4月1日《涉外民事关系法律适用法》(下称《法律适用法》)生效实施之后,该法第18条针对涉外仲裁协议建立了两阶选法制,即“当事人选法>仲裁机构所在地法或仲裁地法”。两类规则并存,且对选法的安排不一致,冲突规范的冲突问题由此而生。鉴于《法律适用法》设定的两阶选法制在选法上是未完成式,在逻辑和实践中均可能存在当事人既未选法,也未约定仲裁机构或仲裁地法的情形,①如在司法实践中出现过如下仲裁协议:“1.与本合同有效性,履行,违约及解除等有关争议,各方应友好协商解决。2.如果协商不成,则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉”。参阅最高法[2012]民四他字第52号复函案例。因此,进一步设定一个兜底的适用法律就成为《法律适用法》司法解释(一)拾遗补缺的任务之一,以法院地法为兜底适用法律的三阶选法制得以再次确立,即“当事人约定>仲裁机构所在地或仲裁地法>法院地法”。迄今,三规则鼎足而立,穿越两者或三者适用的时间范围的仲裁协议就需要解决冲突规范的选用问题,即冲突规范的(时际)冲突。为直观见,特将上述三规则的相关内容列表如下:

②最高法《仲裁法》司法解释第十六条:“对涉外仲裁协议的效力审查,适用当事人约定的法律;当事人没有约定适用的法律但约定了仲裁地的,适用仲裁地法律;没有约定适用的法律也没有约定仲裁地或者仲裁地约定不明的,适用法院地法律。”③《涉外民事关系法律适用法》第十八条:“当事人可以协议选择仲裁协议适用的法律。当事人没有选择的,适用仲裁机构所在地法律或仲裁地法律。”④需要指出的是,如果严格地依《法律适用法》建立的规则体系,作为该法的第二条第二款的兜底规则即最密切联系地法应作为第18条的兜底规则,从而在实质上也应是三级选法阶梯:当事人选法>仲裁机构所在地或仲裁地法>最密切联系地法。⑤最高法《涉外民事关系法律适用法》的司法解释(一)第十四条:“当事人没有选择涉外仲裁协议适用的法律,也没有约定仲裁机构或者仲裁地,或者约定不明的,人民法院可以适用中华人民共和国法律认定该仲裁协议的效力。

本案仲裁协议的签订及其效力判断正好穿越这些规则的时间范围:一方面,案涉仲裁条款缔结时间(2010年10月28日)、中院、高院和最高法的裁定时间(分别是2011年,2013年1月30日,2013年3月25日)横跨三规则的实施期间,适用何种规则的问题就是一个需要先决的时际冲突问题。另一方面,本案案涉仲裁条款可概括为“ICC仲裁院在中国上海仲裁”,其中同时出现了仲裁机构和仲裁地两个要素,因此,如若适用2011年《法律适用法》或其司法解释(一),都将面临在仲裁机构所在地法与仲裁地法之间如何抉择的问题。此两问题,既是规则的司法适用的问题,同时也是司法实践凸显规则矛盾、倒逼规则明晰的问题。这正是本案例在选法环节的意义之所在,以下分述之:

(一)三规则之间的协调

三规则之间的协调问题,既涉及在不同时限内有效的规则及其适用范围冲突的问题,也就是时际冲突的问题;又涉及一般规则与特别规则冲突的问题。⑥鉴于《法律适用法》司法解释(一)是对《法律适用法》的具体化,其规则及其适用与《法律适用法》并不矛盾,因此三规则之间的协调本质上只是仲裁法司法解释与《法律适用法》之间的协调,下文主要围绕二者解决之。因此,从不同的解题标准出发,这个问题可能存在不同的答案。但案件的解决必须有且只应有一种答案,以下分别检讨两种性质的冲突及其解决方案,再作定论。

1.时际冲突及其解决

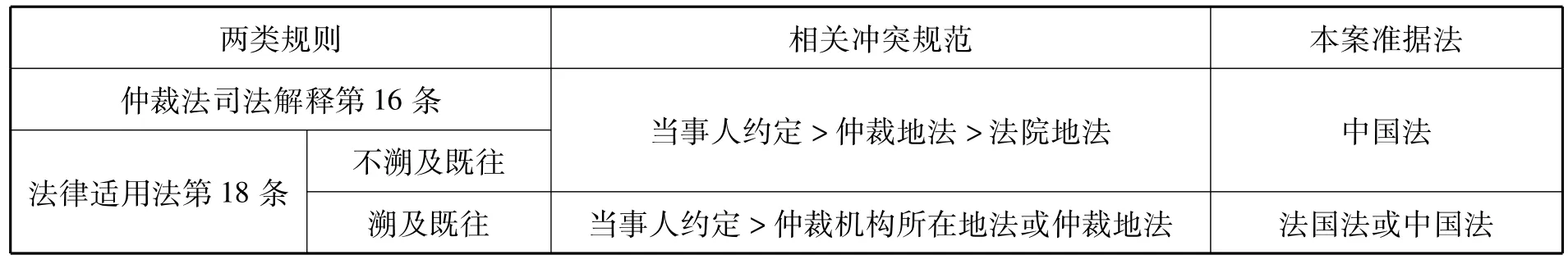

本案的特殊性恰在于其发生在2011年《法律适用法》实施之前。因此,该法是否溯及既往就成为一个决定性的选法规则的选择问题:如果不溯及既往,则应适用2006年《仲裁法》司法解释第16条,具体到本案即应适用仲裁地(上海)法,即中国法;反之,则应适用2011年《法律适用法》第18条,具体到本案中,应适用仲裁机构(ICC仲裁院)所在地(巴黎)法,即法国法,或者仲裁地(上海)法,即中国法。为直观起见,此依据、过程及结果简化为下表:

两类规则 相关冲突规范 本案准据法仲裁法司法解释第16条当事人约定>仲裁地法>法院地法 中国法法律适用法第18条不溯及既往溯及既往当事人约定>仲裁机构所在地法或仲裁地法 法国法或中国法

时际冲突是一种准法律冲突,它意指法律关系或问题发生在旧规则有效期间,但在裁判用法时已处于新规则有效期间,此时就面临一种新、旧规则适用上的冲突与选择。①萨维尼将其称作为法律规则支配法律关系的“时间范围”,其核心问题是:“假如在同一个地方,两个不同的时间里实施着不同的法律规范,当某一法律关系或某个特定的法律问题处于此种境地时,究应适用哪一个法律规则来处理该问题,则是有疑问的。”萨维尼:《法律冲突与法律规则的地域和时间范围》,李双元等译,法律出版社1999年版,第199页。解决时际冲突的时际私法规则一般有三:不溯及既往;溯及既往;有条件地溯及既往。究竟应否溯及既往,首应依依新规则的明确规定而定;在新规则无规定的情况下,则需依据法理判断之。本案涉外仲裁协议签订时间为2010年10月,但合肥中院裁判时已可能涉及2011年《法律适用法》的适用与否问题。在安徽高院及最高法审查时则涉及是否考虑2013年《法律适用法》司法解释(一)的适用问题。对此,首应考虑2011年《法律适用法》及其2013年司法解释的时际私法规则。

查2011年《法律适用法》第52条之规定,该法自2011年4月1日起施行,但其是否溯及既往则无明确规定。查2011年《法律适用法》司法解释(一)第2条规定,其明确《法律适用法》不具有溯及力,但当时法律没有规定而《法律适用法》有规定的,则可溯及既往。该司法解释第20条进一步规定,其明确《法律适用法》施行后发生的法律关系,尚未终审者,该解释具有溯及力;已经终审而进行再审的,则不溯及既往。

综合两规则的内容,应可得出如下结论:第一,对于2011年《法律适用法》实施以前发生的涉外法律关系或问题,新法是附条件地具有溯及力,即只有在法律关系产生时无法可以的,可由新法溯及调整外,对其他法律关系均无溯及力。第二,对于2011年《法律适用法》实施以后、该法的司法解释实施之前发生的法律关系或问题,《法律适用法》司法解释一也是附条件地溯及既往,即未终审者,有溯及力;已终审者,无溯及力。如果不考虑再审的特殊性,只考虑终审与否的问题,《法律适用法》司法解释(一)建立起来的时际私法规则即为溯及既往。

由此可见,此案所涉的一个普遍但关键的问题是,2011年《法律适用法》是否具有溯及力。在本案所涉的仲裁协议问题上,该法已明确地无溯及力②对此,起草该司法解释的相关责任人士指出:“涉外民事关系法律适用法的溯及力问题是一个较为特殊的问题。因为该法既不是实体法,也不瘦程序法,因此,实体法不溯及既往的法律适用原则以及程序法相对溯及既往的法律适用原则不能简单地适用于涉外民事关系法律适用法。我们认为,由于该法系冲突法规范,其适用最终影响当事人的实体权利义务,因此,应当根据实体法的溯及力原则确定该法的溯及力,以不溯及既往为该法的适用原则,这样才能保证当事人对其行为有合理预期。”高晓力:“《关于适用适用涉外民事关系法律适用法若干问题的解释(一)》的理解与适用”,《人民司法》2013年第3期,第20页。,因此,本案从时际冲突的角度出发,应适用2006年《仲裁法》司法解释,即应适用作为仲裁地法的中国法。遗憾的是,受案法院并未对此冲突规范的时际冲突及其解决作出任何说明,从而使整个选法过程处于“无因”。

2.特别与一般规则之间的冲突及其解决

然而,从特别规则与一般规则的关系角度更能得出合理的答案。(1)根据《法律适用法》第2条第1款之规定,“其他法律对涉外民事关系法律适用另有特别规定的,依照其规定。”这里的“其他法律”是指规范涉外商事关系的冲突规范。在起草、制定和通过《法律适用法》时,一个基本思路即是采取“民商分离”的原则,即商事关系冲突规范不纳入立法内容之中,原来散见于《海商法》、《票据法》等商法中的冲突规范依然有效,《法律适用法》只为狭义的“民事”关系立法。类似的规定体现在《法律适用法》司法解释(一)第3条。因此,根据此条款,涉外商事关系将继续适用原来的冲突规范。本案所涉仲裁协议在本质上依托于和服务于当事人之间的商事关系,其适用的冲突规范也理应是既有的规范,而非《法律适用法》之规定。2011年前既有的规范涉外仲裁协议的冲突规范即为2006年仲裁法司法解释第16条,据此,本案也应根据仲裁地法即中国法确定案涉仲裁协议的法律适用。

(2)当事人通过涉外仲裁条款建立起来的关系在本质上虽然也属于涉外法律关系,因此也隶属于《法律适用法》的调整范围,但涉外仲裁协议不同于一般的民商事关系之处在于,后者是纯粹实体性质的,而前者则兼有实体和程序的双重属性①在相关案例中,山东高院曾将涉外仲裁协议的效力问题分别视为是程序问题和实体问题。参阅“[2009]鲁立函字第7号”及“[2009]鲁立函字第20号”。但理论上一般将仲裁协议视为兼有实体和程序双重性质。,这对于《法律适用法》而言具有一定的特异之处。不仅如此,《仲裁法》及其司法解释作为我国立法和司法机关针对(涉外)仲裁,包括(涉外)仲裁协议在内的问题进行的专项立法和解释,其在性质上与《法律适用法》构成特别规则与一般规则的关系。职是之故,应根据仲裁法司法解释而非《法律适用法》确定本案所涉仲裁协议的法律适用。

综上,本案所涉仲裁协议应根据仲裁法司法解释第16条确定法律适用,即在当事人没有约定的情况下适用仲裁地法,也就是中国法。

(二)未决问题的延伸讨论

作为本案所涉及却未真正展开、但在后续司法审查中必将遭遇的问题有二:(1)如果案件发生2011年《法律适用法》实施之后,关于涉外仲裁协议的法律适用究竟应依仲裁法司法解释第16条之规定,还是2011年《法律适用法》及其司法解释的规定。因为从时际冲突的解决规则所得出的答案将不同于“特别规则优先”的解决答案。此问题在本案中虽然因结果一致而未生分歧,但针对2011年4月1日之后的涉外仲裁协议的效力审查,则必须二者择一。(2)如果本案应当适用2011年《法律适用法》的规定,则在适用“仲裁机构所在地法或仲裁地法”时,我国法院究竟会、及应如何选择。

第一个问题事实上涉及到定位《仲裁法》司法解释第16条与2011年《法律适用法》第18条的关系问题。解决这个问题的答案出现在《法律适用法》司法解释(一)第3条第1款之中,该款规定有两层意思:一是《法律适用法》与其他对同一涉外民事关系法律适用规定不一致的,适用《法律适用法》;二是商事领域和知识产权领域的特别规定除外。因此,如果将二者的关系定位为第一层意思所针对的范围,则应适用《法律适用法》;反之,亦反。

在理论上,笔者较为赞成优先适用仲裁法司法解释的规定,理由有三:其一,《法律适用法》并未终结仲裁法及其司法解释的效力,二者依然并行有效,这是解决二者法律适用的前提。其二,根据上述特别规则与一般规则之关系,仲裁法及其司法解释作为特别规则应优先于一般规则而适用;其三,即便不作特别规则与一般规则之区分,涉外仲裁协议根据其依托和服务的法律关系的性质也应分割为民事领域和商事领域,在商事领域中应用的涉外仲裁协议理应根据《法律适用法》司法解释(一)第3条第1款后半句规定,例外地不适用《法律适用法》及其司法解释①当然,如此推理将会导致涉外仲裁协议法律适用的分割论:在民事应用领域,仲裁法应优先适用《法律适用法》及其司法解释;在商事应用领域,则应出现相反情形。此种结论虽然吊诡,却是合乎《法律适用法》的适用逻辑的。。

置诸司法实践考察之,上下级法院之间似有不同理解,这较为突出地体现在最高法“(2014)民四他字第4号”复函②参阅最高法“关于中国外运广西防城港公司与香港银基集团有限公司、河南神牛事业有限公司海上货物运输合同纠纷案中仲裁条款效力问题请示的复函”[(2014)民四他字第4号]。(以下简称第4号复函)中。案涉当事人于2012年12月10日签订《租船合同》,合同第22条约定:如有仲裁,仲裁地点为北京,适用中国法律。由于涉外仲裁协议的签订是在《法律适用法》实施之后,因此如何在其与《仲裁法》司法解释之中进行选择,就是上下级法院必须解决的问题。进行复核的天津高院选择适用《仲裁法》司法解释第16条之规定③参阅天津高院“关于中国外运广西防城港公司与香港银基集团有限公司、河南神牛实业有限公司海上货物运输合同纠纷案中仲裁条款效力问题的请示报告”[(2013)津高民四他字第5号]。,但在上报最高法复查时,最高法转而适用《法律适用法》第18条之规定确定准据法。最高法显然是将涉外仲裁协议的法律适用等同于一般涉外民事关系的法律适用,从而根据《法律适用法》司法解释(一)第3条第1款前半句优先适用了《法律适用法》。这种做法尽管是在维护新法,但其推理基础值得商榷。

第二个问题在本质上是一个司法应用而非立法的问题,换言之,司法机关如何适用无条件的选择性冲突规范。从立法功能看,无条件选择性冲突规范之系属所设定的若干选法规则,具有任一及任意适用的性质,且法官有权无条件地择一而用,且无需附具理由。因此,在“ICC仲裁院在上海仲裁”及类似的条款中,仲裁机构所在地与仲裁地所指向的法律不同,法官有权决定所适用的法律。在实践中,可推理推定,当二者之一指向的法律是中国法时,如本案中仲裁地法(中国法)与仲裁机构所在地法(法国法)不一致,我国法官很可能选择中国法律,不过这种“隐性法院地法”④有观点将以法院地法作为选法连接点的冲突规范称作为“假性双边冲突规范”,其实质是指向内国法的单边冲突规范。沈涓:“法院地法的纵与限”,《清华法学》2013年第4期,第168~169页。事实上,无条件选择性冲突规范看似选法弹性、宽容,其本质可能是无条件的单边冲突规范,从而使法院地法成为隐性的法律适用规则。现象在规则层面无可厚非。

规则层面如此,理论上则当别论。从应然角度看,仲裁地与仲裁机构所在地二者之于国际商事仲裁而言意义悬殊极大。仲裁地不仅影响仲裁的法律适用,而且决定仲裁裁决的国籍,进而影响裁决的国际流通性。反之,仲裁机构所在地则具有形式性,因为仲裁机构所在地对于其受案范围及仲裁庭的仲裁活动而言在规则层面是可以忽略不计的。但我国却赋予仲裁机构以重大法律意义⑤系统检讨可参阅杨玲:“仲裁机构法律功能批判”,《法律科学》2016年第2期,第177~181页。,这在普遍重视仲裁地的国家立法例和国际发展趋势⑥有观点认为,优先考虑仲裁地及其指向的法律,是国际惯例。于喜富:“仲裁协议的法律适用问题——涉外民事关系法律适用法第十八条的理解与适用”,《人民司法》2011年第21期,第50页。中是独具特色的。因此,建立仲裁地法优先的选法模式,是理论、比较法和国际趋势的共通之处,就此而言,我国仲裁法司法解释的规定相比于2011年《法律适用法》及其司法解释(一)来说显然更值肯定。后者不仅补充仲裁机构所在地法,而且将其置于与仲裁地法同等的地位,且以无条件选择的方式增加了选法的不稳定性。

新法及其司法解释本应利用其后发优势,作出更为合理的选择,但事实似乎并非如此。对此,最高法相关人士给出的解释是:“在司法解释稿讨论过程中,我们曾试图对该问题的解决做出相应的规定,认为这种情况下应当适用有利于认定仲裁协议有效的法律,以体现我们支持仲裁的司法态度,且根据各国关于仲裁协议效力方面的规定,在适用仲裁机构所在地法律和仲裁地法律认定涉外仲裁协议效力的情况下,其结果不一致的可能性不大。综合考量,司法解释即对如何协调适用仲裁机构所在地和仲裁地法律认定涉外仲裁协议效力的问题未做出规定。”①高晓力:“最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国涉外民事关系法律适用法〉若干问题的解释(一)》解读”,《法律适用》2013年第3期,第43页。此解释以可能的结果一致为理由,值得反思。一方面,结果思维是对法律选择过程的否定,在我国司法实践中就因为较普遍的结果思维而致冲突规范的拘束力软化;另一方面,结果不一致的可能性并非“不大”,相反,其可能性不可谓不大。各国关于仲裁协议效力认定的规则与实践的差异有多大,仲裁机构所在地法与仲裁地法之间的差异就有多大。应予肯定的是,该说明主张但未落实的“有利于有效”的选法条件。在此后的司法实践中,将其提升为政策性操作方向是缓解现行规则缺失的有效补救措施。

三、复函案例的用法再评析

按照我国现行法律,本案仲裁协议“ICC仲裁院在上海仲裁”,双方当事人以及受案各法院对仲裁协议的前两项要素未持异议,疑点是双方当事人约定ICC仲裁院是否符合“选定的仲裁委员会”这一条件,及ICC仲裁院是否因此具有在中国受理案件、进行仲裁的资格。

(一)ICC仲裁院是否为我国仲裁法上的“仲裁委员会”

此问题也为本案申请人所主张,且合肥中院和安徽高院正因此形成分歧意见。关于“仲裁委员会”的认定,《仲裁法》第10-12条,第66条作了专门的规范。一个可以被严格称作为仲裁法上“仲裁委员会”的机构或组织,应具备三类条件:(1)实质要件。即仲裁委员会应当有自己的名称、住所和章程;有必要的财产;有委员会组成人员;以及有聘任的仲裁员。(2)人事机制要件。仲裁委员会应有主任、副主任和委员三类人事设置,其中主任1名;副主任2-4名;委员则为7-11名。不仅如此,所有成员均应由法律、经济贸易专家和有实际工作经验的人员担任。所有成员中,法律和经济贸易专家的人选不得少于三分之二。(3)设立与审批要件。仲裁委员会应当在直辖市、省、自治区政府所在地的市设立,根据需要也可以在其他社区的市设立;设立时由所在市政府组织有关部门和商会统一组建;并经省、自治区和直辖市司法行政部门登记。此种设立模式,据称是为防止仲裁机构“散、乱”现象,保证仲裁机构“设置质量”②谭兵主编:《中国仲裁制度研究》,法律出版社1995年版,第106页。。曾为国内法律界所瞩目的贸仲“分家”案,所涉当事方证明其具有独立仲裁委员会资格的主要论据即是相关司法局的批文③汪祖兴:“论无权仲裁的司法救济”,《法学评论》2014年第4期,第164~171页。。以上述条件衡量之,特别是从其并未获得我国相关司法行政机关的批文的条件看,ICC仲裁院的确不属于我国仲裁法上的“仲裁委员会”。但如果以此为由否定约定ICC仲裁院仲裁的仲裁协议的法律效力,则泥于规则,失之形式,且与先行之司法实践相违背。理由如下:

第一,从立法背景看,《仲裁法》有关仲裁委员会的规定有一个不言而喻的预设背景,即立足于国内仲裁。如果考虑涉外仲裁或国际仲裁的不同情形,以“仲裁委员会”的不变定义去识别ICC仲裁院或其他外国仲裁机构,就是典型的泥古和削足适履。按照法域及法系平等的原则,以内国法的尺度或标准去否定外国法的内容是有违国际私法基本原则的。

第二,从立法宗旨看,《仲裁法》第16条要求明确“仲裁委员会”作为有效仲裁协议的条件之一,这里显然不是指涉外民商事关系当事人如果要选择仲裁,就必须选择依中国相关法律设立的仲裁机构。如果此种推理成立,则此种立法堪称极端,外国仲裁机构不可能获得此类设立批文。更进一步看,我国仲裁法之所以要求明确仲裁委员会,其本意显非排除外国仲裁机构,而是意在否定临时仲裁。作为与机构仲裁相对应的仲裁形式,临时仲裁因缺乏仲裁机构而依我国仲裁法无效。①当然,在当事人为仲裁协议选择允许临时仲裁的外国法时,此仲裁协议也当然有效。就此而言,仲裁法要求明确“仲裁委员会”旨在排除临时仲裁,而非否定外国仲裁机构。

第三,从法律适用的角度看,否定外国仲裁机构作为仲裁协议的有效构成要素之一,也将造成内、外国法适用上的非理性失衡。不论是根据2006年仲裁法司法解释,还是根据《法律适用法》及其司法解释,均允许当事人为仲裁协议选择所适用的法律。如果严格解释“仲裁委员会”,则会因当事人的法律选择而出现矛盾现象:当事人选择适用中国仲裁法,可能被认为无效;而若选择适用外国法律,则可能被认为有效。这种法律冲突本是涉外法律关系常态,但此处理结果将使中国仲裁法丧失竞争力,从而促使当事人选择外国仲裁法。

第四,从先行的司法实践看,在2003年的“德国旭普林公司案”②参见最高人民法院《关于德国旭普林国际有限责任公司与无锡沃可通用工程橡胶有限公司申请确认仲裁协议效力一案的请示的复函》,[2003]民四他字第23号。、2004年的“山西天利公司案”③最高人民法院民事审判第四庭编:《涉外商事海事审判指导》,人民法院出版社2005年版,第60~65页。,以及2009年的“宁波工艺品公司案”④参见最高人民法院《关于不予执行国际商会仲裁院10334/AMW/BWD/TE最终裁决案的请示复函》[2004]民四他字第6号。等一系列案件中,最高法就相继肯定了ICC仲裁院可以在中国仲裁,且其符合我国《仲裁法》第16条的要求。

可见,从严格的规则角度出发,ICC仲裁院并非我国法律意义上的“仲裁委员会”。但不可否认的是,ICC仲裁院在功能上具有与我国“仲裁委员会”相同或类似的特征。因此,否定ICC仲裁院是《仲裁法》第16条所指“仲裁委员会”,并不否定其作为有效仲裁协议的构成因素,关键要看ICC仲裁院是否与“仲裁委员会”具有同等功能或资格,而这实质上也就涉及到对其主体资格或能力的认定。

(2)ICC仲裁院是否具有“仲裁委员会”的受案能力

ICC仲裁院主体能力的认定,是一个标准的国际私法问题。依国际私法一般原理,当依其属人法判定之。属人法别为三类,分别是国籍国法、住所地法和惯常居所地地法。我国2011年《法律适用法》第14条明确了法人内部事务的法律适用,即法人及其分支机构的民事权利能力、民事行为能力、组织机构、股权权利义务等事项,均由其登记地法决定。此处所指的“法人及其分支机构”当概指社团法人、财团法人和其他形式的法人组织。

ICC仲裁院作为ICC的相对独立构成部分,其主体资格和能力问题据此应适用其设立登记地法。查ICC设立信息,“它是一个成立于一战刚结束时1919年的非营利性私人组织,其主要成员包括比利时、法国、意大利、英国和美国等国家的商人团体”;作为一个组织,它是其根据“法国1901年相关法律设立的”①See Yves Derains and Eric A.Schwartz,A Guide to the ICC Rules of Arbitration(2nd ed.),K luwer Law International,2005,p.1.。根据法国法的授权及ICC的《国际仲裁院法规》第1条之规定,ICC仲裁院的职能有:(1)落实ICC仲裁规则的适用,并为此目的而有必要的一切权力;(2)作为一个独立机构,仲裁院以完全独立于ICC及其机构的方式履行这些功能;(3)仲裁院成员独立于ICC国家委员会和组织。结合2012年版ICC仲裁规则第1条第2款之规定,ICC仲裁院的具体职能是:为仲裁庭裁决案件提供管理;且是ICC仲裁规则授权的唯一仲裁管理者。从其设立依据及内部规则看,ICC仲裁院无疑具有受理案件、组织仲裁的资格。特别是考虑到ICC仲裁院迄今已经受理了涉及来自180多个国家的当事人和仲裁员、共两万多个案件②See Introduction to ICC Arbitration,http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/,2016 年4 月1日访问。,其仲裁裁决得到广泛承认和执行的,ICC仲裁院受理案件的资格是于法有据,不容置疑的。

(三)ICC仲裁院是否具有在中国受理案件的资格

一方面,尽管ICC仲裁院并非中国仲裁法上严格意义的“仲裁委员会”,另一方面,不能否认ICC仲裁院具有受理案件、进行仲裁的资格,但就本案而言,其核心问题乃是:一个依其属人法具有受理案件进行仲裁的外国仲裁机构有无资格或能力在中国进行仲裁。依国际私法看,这个问题的本质乃是外国法人在中国活动的主体资格及其活动范围的认可问题。除条约另有规定外,对外国法人活动的认可有四种方式:一般认可、概括(相互)认可、特别认可和分别认可。③刘想树主编:《国际私法》,法律出版社2015年版,第117~118页。因此,ICC仲裁院是否具有在中国受理案件的资格,首先应看是否存在、且符合相关国际条约的规定;如无,其次则应看我国对其在中国的仲裁活动采取何种认可方式。

首先,从国内仲裁界关注和争论的角度看,需要检讨WTO的GATS协定是否是规范ICC仲裁院在中国仲裁的国际条约。对此,应当明确仲裁活动的性质,判断其是否属于GATS协定下的“服务”。查GATS第1条第3款之规定,其所指“服务”包括“除行使政府权力时提供的服务之外的任何领域的服务”④See Art.1.3(b),GATS,“services” includes any service in any sector except services supplied in the exercise of governmental authority.;而对该除外“服务”,GATS进一步界定为“非基于商业基础,也非在与一个或多个服务提供商进行竞争中所提供的服务”⑤See Art.1.3(c),GATS,“a service supplied in the exercise of governmental authority” means any service which is supplied neither on a commercial basis,nor in competition with one or more service suppliers.。从GATS对调整对象的排除界定方式看,其力争将更多的服务包括其中;而从其核心特征看,商业性和竞争性服务,是其规范对象的本质。

仲裁界有将仲裁视为“市场”的观点⑥See Stephan Wilske,The Global Competition for the‘Best’Place of Arbitration for International Arbitrations,1 Contemp.Asia Arb.J.21,2008;and also see Hrvoje Sikiric,Selection of the Place of Arbitration,3 Croatian Arbitration Yearbook 7,1996.,但针对外国仲裁机构能否在中国仲裁则有支持和反对的两种观点:(1)反对的主要理由是,中国提交的减让承诺表中只列入律师事务所服务,但并未将仲裁服务列入其中,这表明我国并不对外开放仲裁市场⑦康明:“我国商事仲裁服务市场对外开放问题初探”,《仲裁与法律》2003年第6期,第49页。;即便要开放仲裁服务市场,根据WTO及其一揽子条约在中国的转化适用方式,也应通过“修订国内法”①如王江雨即认为,GATS对服务贸易的开放采取一种“正面清单”(positive listing)的做法,即除非一国在其减让表中公开列入某项服务,否则此项服务就不对外开放。在这个意义上,中国的仲裁市场不对外开放,外国仲裁机构无权到中国提供仲裁服务。此外,假设中国在GATS项下同意开放仲裁市场,因为WTO协议不具有自动执行的效力,这一减让也要通过中国政府修订国内法来履行,在修法以前,外国仲裁机构依然不能来华提供仲裁服务。参见“国际商会仲裁院在中国仲裁效力几何”,《法制日报》2009年7月9日,第11版。方式进行开放。(2)赞成的主要理由则是,我国立法和中国政府的承诺对外国仲裁机构国内仲裁活动并无“禁止令”②赵秀文:“经济全球化条件下的仲裁服务市场”,《人民法院报》2005年1月17日。,从支持仲裁的一贯理念出发,允许ICC仲裁院等仲裁机构在中国进行仲裁并无不当。

上述争论似混淆了问题的本质,从而偏离了解题方向。必须区分法律服务者提供的仲裁服务与仲裁机构提供的仲裁活动的不同性质,前者与律师事务所提供的服务性质没有两样,理当列入GATS的调整范围;但后者的性质显非“服务”。根据仲裁主流认知,仲裁机制的性质是一种准司法活动,仲裁机构管理的仲裁活动、仲裁庭进行的仲裁在本质上并非一种纯粹的契约行为,其作出的仲裁裁决具有与法院判决同等的法律效力。这就决定了,仲裁机构的跨国仲裁管理或活动不可能是纯粹的商业服务,因此也不属于GATS的规范范围,自然也就无所谓仲裁市场的开放与否的问题。就此而言,笔者部分赞同如下观点,即“仲裁不涉及市场开放的问题,因为仲裁是当事人自愿解决争议的方法,即便不允许外国仲裁机构在中国设立专门机构,外国仲裁机构适用其仲裁规则也可以在中国仲裁。”③赵秀文:“中国仲裁市场对外开放研究”,《政法论坛》2009年版第6期,第69~78页。但需要补充的是,并非是仲裁不涉及市场开放的问题,严格而言,是仲裁机构的仲裁活动不涉及市场开放,但法律服务者提供的仲裁服务则典型地涉及GATS所规范的市场开放。

其次,仲裁机构的仲裁活动虽然不涉及GATS的市场开放,但却涉及到国内法律对其活动的认可。依我国对外国法人国内活动的认可方式,ICC仲裁院在中国进行仲裁非属常设机构或办事处,而是一种临时性的行为,职是之故,我国通常应依一般或自动认可的方式赋予其在中国活动的主体资格。④李双元,等:《中国国际私法通论(第二版)》,法律出版社2003年版,第225页。当然,必须强调的是,我国的此种认可方式主要是针对从事经贸或民商活动的法人而言,仲裁机构作为非营利性的社团法人,在其无明确的认可法律依据的情况下,依营利性法人认可方式进行认可只是一种合理类推。

综上,在确定本案仲裁协议的准据法为中国法之后,根据中国《仲裁法》第16条之规定应判断ICC仲裁院非属于“选定的仲裁委员会”。然而,从立法宗旨及机构功能的角度看,应超越国内法意义去理解仲裁法第16条设定的要素,即只要判定ICC仲裁院具有与“仲裁委员会”同等的功能即应认定其符合该条之规定,从而肯认本案仲裁协议的法律效力。要判定ICC仲裁院的功能,则需要进一步解决两个问题:首先是ICC仲裁院的主体资格,或者说权利及行为能力问题;其次则是ICC仲裁院是否具有在中国进行仲裁的资格和能力问题。对于前者,应依《法律适用法》第14条之规定,以ICC仲裁院设立地即法国法判断之;对于后者,则应依类推我国关于外国法人资格和活动范围认可的规则与实践判断之。历经上述法律适用和判断过程后,应最终认定ICC仲裁院在中国进行仲裁活动的适格性。

四、复函案例的余问:代结论

最高法[2013]民四他字第13号复函所涉案例具有典型意义,其凸显并要求明确的问题有三:其一,在选法问题上,有关涉外仲裁协议的新、旧法律适用规则如何衔接和适用;且在适用新规则的情况下应如何进一步进行法律选择。其二,在用法问题上,诸如ICC仲裁院等外国仲裁机构是否符合仲裁法关于“仲裁委员会”的条件。其三,外国仲裁机构是否具有在中国受理案件、进行仲裁的资格和能力。这些问题具有普遍性,也将是我国后续涉外司法监督仲裁的常见问题。对于上述问题,相关三级法院进行了部分回应,最高法也以化繁为简的方式选择性地回答了部分问题。案例所涉涉外仲裁协议的效力虽然最终得以认定,但上述问题的解决似未臻明确,在法律适用及说理上也显得薄弱,特别是从应然层面看更值商榷。以下仍然依选法和用法两层次追问之:

1.关于涉外仲裁协议的选法问题及其解决

首先,在选法规则的选择问题上,最高法并未明确时际冲突的解决。鉴于本案在最高法发表复函意见时,有关涉外仲裁协议的法律适用规则有二:一是仲裁法司法解释;二是《法律适用法》及其司法解释。最高法理应对所适用的选法规则进行明确,以彰二者之关系,并为后续案件的选法明确方向。最高法在未作任何说明的情况下直接援引仲裁法司法解释第16条的规定,选用仲裁地法。就此而言,最高法的选法尽管正确,但仍属“无因”。

其次,对于发生在《法律适用法》生效实施之后的涉外仲裁协议效力认定案件,依《法律适用法》司法解释之规定,法院将适用新规则,即在当事人对涉外仲裁协议没有选择的情况下,会在“仲裁机构所在地法或仲裁地法”之间进行选择,但最高法将如何选择,鉴于本案的局限性,复函未能给出启示。可以合理推定的是,二者之一与法院地法重叠时,将被优先考虑。

对此应予反思的是,关于涉外仲裁协议的法律适用规则,即仲裁法司法解释与《法律适用法》司法解释之间的关系,从合理性和应然角度看,不应按照新法(规则)优于旧法(规则)的时际私法规则解决,而应依特别法(规则)优于一般法(规则)的方式解决。因为《法律适用法》及其司法解释并未终止仲裁法及其司法解释的法律效力,2011年《法律适用法》生效实施之后的涉外仲裁协议效力的认定,两规则依然并行有效。在此基础之上,仲裁法司法解释与《法律适用法》及其司法解释的适用关系,就应依特别规则与一般规则冲突的方式定性和解决。因此,无论如何,关于涉外仲裁协议的法律适用均应依2006年仲裁法司法解释之规定,依次适用“当事人约定>仲裁地法>法院地法”。此三规则构成的选法阶梯合乎国际主流,也历经我国司法实践检验,合理且符合中国实践①当然,如果从特别规则与一般规则的角度定位旧、新规则,其产生的效应将是直接废置新规则,从而使新规则的拟定成为无意义的“僵尸条款”。不过,此种顾虑已经不再是法律科学的考虑,因此似无理论探讨的必要。。

特别是考虑到新规则建立的“仲裁机构所在地法或仲裁地法”选法项存在的弊端,更应从特别规则与一般规则的角度对旧、新规则进行定位。新规则的弊端有二:一是将仲裁机构所在地法和仲裁地法等量齐观,过度地突出了仲裁机构在国际仲裁中的法律意义,不合国际仲裁法理,也有违国际仲裁实践。二是不当地放大了选法上的不确定性,或者说,隐形地扩大了法院地法的适用。即便如最高法相关专业人士所言,原拟在二者之间嵌入“有利于有效”的选法条件,但有利于本身的不确定性,以及法律查明和适用上的重负,也贬损司法任务的简化及效率。

2.关于涉外仲裁协议的用法问题及其解决

与大多数其他涉外仲裁协议效力认定案件相同,本案适用中国法律,更具体而言适用中国仲裁法,也再次凸显了其中有关仲裁协议的关键条款存在的问题:一是外国仲裁机构是否属于仲裁法上的“仲裁委员会”;二是外国仲裁机构是否具有在中国受理并组织仲裁的地位。此类问题构成本案中合肥中院和安徽高院激烈争论的焦点,最高法本可借此终局性地回应、并在法理上澄明这个问题,以止后乱,但最高法未回应该问题。本文认为,在此后的司法审查中,应直面上述问题,并根据国际私法法理作出如下逐步澄清:

(1)应指明外国仲裁机构并非仲裁法严格意义上所指的“仲裁委员会”,但在立法功能上应认定对外国仲裁机构的约定等同于对“仲裁委员会”的约定,条件是,该外国仲裁机构具有受理案件、组织仲裁的资格或能力。

(2)为此,明确外国仲裁机构是否具有受理案件、组织仲裁的问题,是关于法人资格或能力的认定问题,而该问题应通过法律适用判断之。具体到法人而言,我国应通过《法律适用法》第14条之规定,依该外国仲裁机构的设立地法判断。

(3)在此基础之上,明确外国仲裁机构能否在中国受理案件、组织仲裁的问题,是关于外国法人在中国进行活动及其范围的认可问题。为此,首先应看该外国仲裁机构设立地所在国与我国是否存在相互认可的国际条约或公约;如无,则应根据我国的规则和实践确定自动认可、一般认可或特别认可的方式。具体到本案并结合相关争论来看,首先应判断ICC仲裁院的活动是否属于WTO之GATS规范的范围,据上述,ICC仲裁院提供的活动并非WTO及其GATS所调整的对象,因此,其能否在中国组织仲裁,是一个国内认可问题。鉴于ICC仲裁院只是临时在华组织仲裁,并非常设仲裁分支机构或办事处,应从简认可,即应采取自动认可或一般认可的方式,承认其在中国具有组织仲裁的主体资格和能力。

当然,作为本案的一个表面问题、同时也作为导火索的是,我国仲裁立法措辞的国际化问题,即如果《仲裁法》第16条关于仲裁协议的构成要素明确为国、内外“仲裁机构”,而非仅依据我国法律设立的“仲裁委员会”,似不会引发本案中的争论。因此,修订仲裁法的相关表述,使之国际化,用仲裁机构而非仲裁委员会的措辞,就不仅解决了外国仲裁机构是否属于仲裁委员会的形式论争,而且也在实质上间接认可了外国仲裁机构在中国受理案件、组织仲裁的资格或能力。

总言之,本案关于“ICC仲裁院在上海仲裁”的效力之认定,为我国司法监督涉外仲裁提供了一个具有普遍意义的范本。最高法承认其有效性的立场应予肯定,但其未予回应的关键问题不会因最高法的回避态度而消失。悬而未决的问题将会历史重现,直到其得到答案为止。选法有因且规则合理,用法适度且理由充足,是验证涉外仲裁协议效力认定合理与否的历史尺度,以此为据,我国立法和司法都有反思和改进的必要。这正是本案所凸显但未尽的启示意义。

A Discussion on the Validity of Foreign-Related Arbitration Agreement——Concurrently on a Case in a Letter in Reply by the SPC of China

Huang Hui Zhou Jiang

It is common that parties related agree on a foreign arbitration body deals with their disputes concerned in China,which leads into chaos in the choice and application of law.In response,the SPC of China intended to make it clear and show its positive position through a letter in reply,but that letter in reply didn’t work perfectly.In light of this,lex specialist derogat legi generali should be applied at the stage of choice of law,and judicial interpretation of the arbitration law of China rather than the Law of the Application of Law for Foreign-Related Civil Relations of PRC or its judicial interpretation is supposed to be applied.In the process of application of law,where the arbitration law of China is the lex causae,the law of where the arbitration body was organized is going to be applied in identifying the quantification and ability of the body,then its qualificationandcapacityto perform duties in China is supposed to be acknow ledged generally or automatically with out reference to the market access problem under GATS of WTO.The fundamental scheme for the issue mentioned above is the revision,scientization and internationalization of the arbitration law of China.

Foreign-ralated Arbitration agreement Arbitration body Choice of law Market access

国家社科基金一般项目《法院地法倾向对策研究》(批准号:14BFX190);重庆大学中央高校学院科技创新专项《中国体育法治信念建构研究》(106112016CDJSK080010)。

**法学博士,重庆大学法学院副教授、硕士生导师,外事秘书长。

***法学博士,西南政法大学教授,博士生导师。

(责任编辑:马 婷)