对新市民素质提升的思考

——以峨眉山市为例

2017-12-14提升峨眉山市民素质课题组

《提升峨眉山市民素质》课题组

对新市民素质提升的思考

——以峨眉山市为例

《提升峨眉山市民素质》课题组

目前,一些新市民固有的思想素质、文明意识、行为习惯等严重制约了新型城镇化建设的进程,甚至可能成为不稳定因素,也与全面建成小康社会的目标差距甚远。通过分析峨眉山市新市民的人口分布及素质现状,课题组提出了在政府层面做好顶层设计,分散安置或者货币安置;社区和村委会联合管理并发挥党员引领作用、重建社区关系等促进新市民素质提升的有效途径和方法,力图寻求提升新市民素质的良策。

新市民;素质;提升

本文中“新市民”特指因征地拆迁离开原农村居住地,进入城镇社区生活的市民。新市民素质的提升是“以人的城镇化为核心”的新型城镇化真正完成的重要标志之一,也是全面建成小康社会的重要标志之一。市民素质应与文明时代的要求相符合,不仅应在思想道德、科学文化等方面具备良好的修养,而且应在生活方式、行为素养等方面养成文明习惯,并在城市公共场所、公共交往、公共秩序等方面体现市民所具备的文明素养。然而在现实生活中,由于种种原因,他们中有一部分虽然人进了社区,由村民变为市民,但思想素质、文明意识、行为习惯等还停留在农村,不能融入城市文明,成为城市的边缘人,严重制约了新型城镇化建设的进程,甚至可能成为新型城镇化进程中不稳定因素,也与全面建成小康社会“国民素质和社会文明程度显著提高”的目标相差甚远。如何提高新市民素质,成为亟待解决的一个重要课题。课题组通过走访峨眉山市新市民相对集中的社区和安置点,发放调查问卷,同社区管理人员、物业人员及新市民座谈,力图寻求提升新市民素质的良策。

一、峨眉山市新市民概况

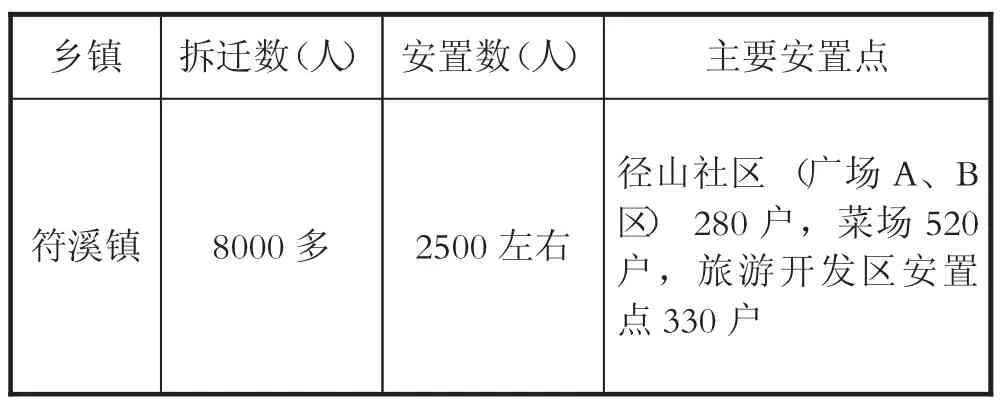

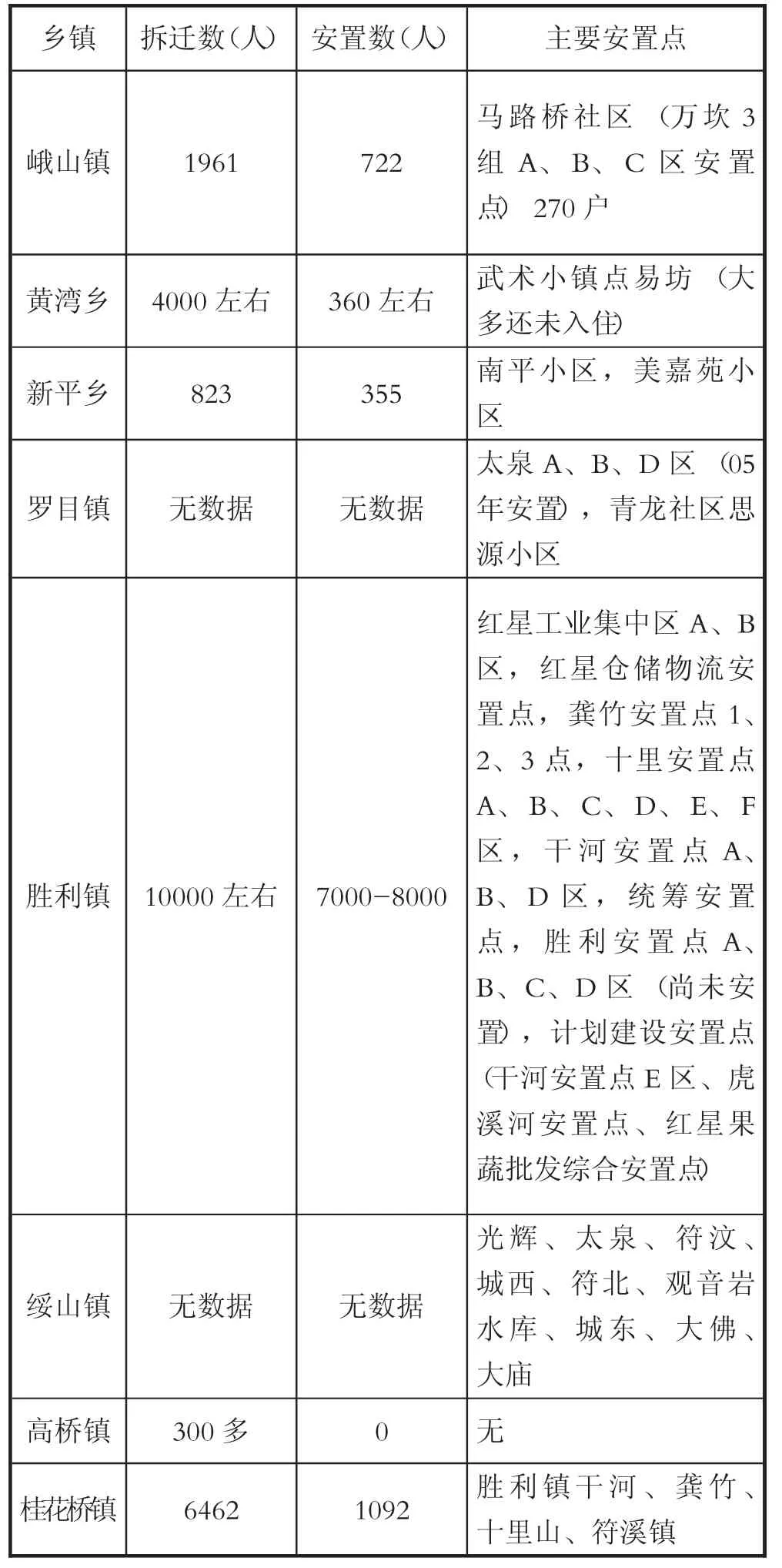

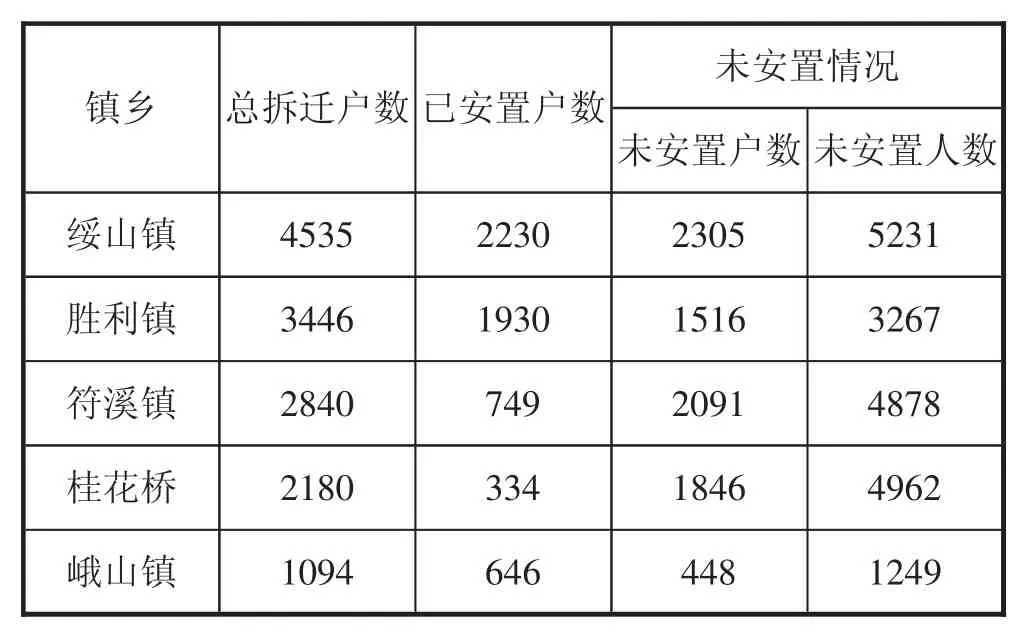

近年来,峨眉山市为促进城市发展,改善基础设施,优化产业结构,促进旅游资源开发,推进了一系列重大项目,农村集体土地征收面积不断扩大。据国土局统计数据显示,十年来峨眉山市共拆迁18405户,其中实物(住房、期房)安置共7160套。通过走访国土局、民政局和城区周边拆迁较多的乡镇,课题组了解到2006年以来拆迁失地农民的安置和分布情况,见下表:

主要拆迁乡镇新市民情况统计(各乡镇提供)

乡镇 拆迁数(人) 安置数(人) 主要安置点马路桥社区(万坎3组 A、B、C区安置点) 270户黄湾乡 4000左右 360左右 武术小镇点易坊(大多还未入住)新平乡 823 355 南平小区,美嘉苑小区峨山镇 1961 722罗目镇 无数据 无数据太泉A、B、D区(05年安置),青龙社区思源小区胜利镇 10000左右 7000-8000红星工业集中区A、B区,红星仓储物流安置点,龚竹安置点1、2、3点,十里安置点A、B、C、D、E、F区,干河安置点A、B、D区,统筹安置点,胜利安置点A、B、C、D区(尚未安置),计划建设安置点(干河安置点E区、虎溪河安置点、红星果蔬批发综合安置点)绥山镇 无数据 无数据光辉、太泉、符汶、城西、符北、观音岩水库、城东、大佛、大庙高桥镇 300多 0 无桂花桥镇 6462 1092 胜利镇干河、龚竹、十里山、符溪镇

全市安置户情况统计表(国土局提供)

未安置情况镇乡 总拆迁户数已安置户数未安置户数未安置人数乐都镇 347 345 2高桥镇 164 0 164 364九里镇 152 152 0黄湾乡 1247 208 1039 2902罗目镇 925 370 555 1616新平乡 221 113 108 367川主乡 626 3 623 1805大为 110 20 90双福镇 518 60 458 989合计 18405 7160 11245

对比两个表格可以看出,主管部门对峨眉山市新市民基本情况的统计数据差距比较大,多的上千人,少的也有几百人。比如胜利镇未安置人数国土局统计为3267人,胜利镇镇政府提供数据则为2000人左右;符溪镇未安置人数国土局统计为4878人,符溪镇镇政府统计则为5500人左右。调研中发现国土局注重从拆迁户数统计,没有对各乡镇安置入住地进行跟踪统计;乡镇的相关数据来源大部分是城镇建设办或者经发办,但由于跨时长,统计人员变动大,数据的准确度不高。通过数据分析和调研走访,我们发现没有专门的机构对峨眉山市新市民安置地点、人数、安置时间等基本情况进行统计和跟踪调查,政府层面对新市民基本情况缺乏全面掌握,开展新市民素质提升工作难度显而易见。

二、峨眉山市新市民素质不高的具体表现

目前峨眉山市新市民主要居住在胜利镇桑园社区、红星工业集中区和仓储物流安置点、十里佳苑、干河安置点;符溪镇径山社区、旅游开发区安置点、菜场安置点;绥山镇滨河路社区、城东社区、太泉安置点;峨山镇马路桥社区;黄湾乡武术小镇点易坊安置点;新平乡美嘉苑小区、南平小区;罗目镇思源小区等。通过走访上述社区和安置点,发放调查问卷,同社区管理人员、物业人员及新市民座谈,课题组发现峨眉山市新市民素质不容乐观。

(一)小农意识较强,思维比较滞后

村民在拆迁前过的是日出而作、日落而息的农耕生活,一些村民的小农意识、我行我素、言行无忌等陋习依然存在。主要表现在:一是思维封闭、保守、僵化,缺乏自我学习意识,不关心政治和时局变化,没有参与政治生活的意识和热情。比如新平乡美嘉苑小区,虽然人是上了楼,但是大部分人还有农田,意识形态还停留在农村,包括业委会成员在内的大部分新市民都站在旁观者的角度看问题,没有奉献精神,缺乏参与公共事务管理意识。整个小区只有3个党员,没有党员义工队,也没有志愿者队伍,小区任何一项事务小到除草大到安全排查全部靠出钱请临时工,小区管理难以为继。二是过分注重亲朋好友私人义气,遇事不认法理认“熟人”,没有正确的是非观念和公平意识、法治意识。这与现代城市开放、创新、公平的特征相距甚远。调研中课题组发现新市民普遍认为社区工作人员就应该为他们服务,不管是不是社区的责任都觉得应该社区负责、政府负责;有的村民只听村支书或者生产队长,觉得只有“熟人”才会为他们做主。但调研中也发现,拆迁越早,思想转变越大,小农意识越淡薄;原自然村离城市越近,小农意识转变越容易;生产生活方式改变越大思想转变越大,务工人员比务农人员的小农意识淡薄。

(二)公共意识较为淡薄,生活陋习尚存

调研中发现,部分拆迁安置或买房户存在车辆乱停乱放、乱搭乱建、在小区花园种菜、高楼随意抛物、公共设施随意破坏、垃圾乱扔、宠物敞放等现象。马路桥社区已经成立近10年,但是部分偏僻的街道绿化带仍种满了蔬菜,瓜叶甚至覆盖街道,而且私搭乱建连片成风,空地被占,车辆无法停放。有的小区刚搬迁进入的新市民大多还把锄头、箩筐等农具及搬迁的杂物随意堆放在楼道、墙角等地,要靠村干部和社区干部强行清理。在个别小区,还出现居民早上五六点钟起床出门在楼道上大声唠嗑的现象。另一个现象就是不交物业管理费。比如在调研中发现美嘉苑小区96户中只有37户交了物管费,桥院小区的新市民第一年基本不交物管费,祥和苑小区至今没有一户上交物管费。这些生活陋习给小区物业管理带来很大麻烦,也导致新市民和原有城镇市民矛盾不断,新市民被歧视或被边缘化,没有归属感。

(三)就业能力较差,职业技能缺失

峨眉山市新市民绝大部分是近10年来拆迁安置农民,文化水平不高,自我提升意识差,缺乏生存技能。调查表明,除拆迁安置时的政府赔偿金外,他们多数靠拆迁分到的门市、住房租金和外出打工为生。而后期拆迁安置赔偿的门市空置率较高,比如胜利红星拆迁安置点、绥山名山花园小区等,租金基本为零。外出打工者也因为年龄、职业技能的限制,多以手工操作、简单重复工种和服务业为主,工资待遇相对较低,大部分男性打工者两千多元一个月,女性打工者一千多元一个月。“啃老”现象较普遍。调研发现很多家庭基本开销比如水电气光纤之类的基本生活费用靠老人的养老金或者拆迁安置费用维持。拆迁安置点四五十岁在家赋闲的妇女较多,缺乏求职热情和求职能力。随着社会经济发展水平的提高和新兴产业的兴起,新市民缺乏转岗就业技能,就业难度会越来越大,加之拆迁安置费逐步用完,如果政府不及时对其进行思想观念改造和职业技能培训,可以预见新市民未来的生存空间会被大幅挤压,新的社会矛盾又会出现。

(四)自我提升意识薄弱,“等靠要”思想较严重

调研发现新市民对迁入城镇后的生活总体满意,但是这种满意更多停留在小农经济时代的小富则安、安贫乐道的思想上,有一种“进城”了的虚荣感,缺乏现代人所应该具有的不断学习、与时俱进、自我规划自我发展的意识,没有职业规划和职业期望,把提高自身生活质量当成是政府的事。调研发现很多新市民认为国家应该包干他们的所有管理费用,社区工作人员就应该为他们服务,“等靠要”思想严重。有的小区甚至连村干部都认为物管费应该政府补贴,小区管理应该政府派人,小区棘手事情应该政府出钱出力来解决。黄湾乡部分新市民嫌弃打工收入不高还辛苦,宁愿在家打牌消遣,靠政府补助和拆迁安置费生活,有的甚至还要求政府安置工作。

三、峨眉山市新市民素质提升工作存在的问题

调研发现峨眉山市对新市民的人口动态和基本情况没有详实数据,新市民素质提升工作没有针对性,缺乏顶层设计,没有专门的工作方案、专职培训机构和工作人员。峨委办发【2016】11号文件下发的为期五年的《新峨眉市民素质提升培训工作方案》是对峨眉山市43万市民素质提升平均用力,一年多以来参培人员主要是领导干部、机关事业单位人员、村组长、党员等。目前对新市民这个急需提升素质的群体缺乏有针对性的素质提升方案,这类人员的提升工作仅停留在就业局职业技能培训和民政局社会保障两个层面。就业局的技能培训与现实就业有一定差距,通过培训找到工作的比例较少,培训效果有限,新市民参与动力不足;民政局主要是对低保户、贫困户帮扶救助,还有对部分拆迁小区进行管理投入等,更多停留在政府出钱包揽兜底的层面。少数拆迁小区物管费等公共费用都是由政府兜底,既是对政府财政的巨大浪费,也导致新市民“等靠要”的思维定式。这种灭火式工作方式在提升新市民素质上带有一定盲目性,无法满足城市现代化进程对高素质市民的需求,制约了峨眉山市新型城镇化进程。

四、峨眉山市新市民素质提升的有效途径和方法

为破解峨眉山市新市民素质提升工作的现实难题,提升峨眉山城市人文形象,结合其他国家和国内城市新市民素质教育经验,我们认为峨眉山新市民素质提升工作可以从以下几方面着手。

(一)做好顶层设计,破解素质提升的短期性局限

新市民人员素质差距大,文化水平低,主动提升意识弱,是峨眉山市最急需进行素质提升的人群。素质提升培训的组织工作开展较困难,素质提升迫切复杂。建议市委市政府将新市民素质提升放在市民素质提升工作最前沿,做好顶层设计。

建立健全相关机构,确保新市民素质提升持续有效。调研中发现98.46%的社区工作人员认为新市民素质提升必须立即开展,而且要面向全体新市民(占比97.96%);认为财政应该加大专项经费投入,约占61.49%的人认为每人每年应该设置5元的专项经费,25.64%的人认为每人每年应该设置3元的专项经费。在“新市民教育时效性”选项中,98.46%的社区工作者选择了“长期坚持”。新市民素质提升的机构选择“党政统筹行政部门参与”和“市民学校的社区工作人员”分别占到4.56%和32.64%。可见新市民素质教育需要市委市政府做好统筹规划,成立专属机构,实施长期培训。建议将市民总校设为长期机构,专项负责新市民素质提升工作,同时健全社区市民学校,积极探索市民学校社会化运作,引入资质高、实力强的社会机构承办各类培训班,以政府购买社会服务的方式支持市民学校运作,建立政府主导、部门参与、社会化运作的培训模式。

创新教学方式,建立教学网络平台,推行“新市民绿卡”。问卷调查显示在社区阵地建设上,除了建设文明社区、和谐社区,建设数字社区排在第三位,可见运用现代化教育方式开展新市民素质提升具有可行性和前瞻性。建议建立市民学校网络平台,推出“菜单式”教学板块、志愿者践行登记板块、新市民素质考试板块等,同时由市民总校牵头探索建立“学时积分”“志愿服务积分”等,将学时、网络考核和志愿服务按一定比例折算积分,按积分发放“市民绿卡”,凭绿卡在乘车、购物、旅游、健身等活动时享受相关的优惠服务,激发新市民主动参与热情,确保新市民素质提升工程扎实长效推进。

(二)分散安置或者货币安置,发挥环境在新市民素质提升中的熏陶作用

货币安置或者分散安置比集中安置总体来说矛盾小,更能发挥环境的熏陶作用,加快新市民素质提升的进程。

迄今为止峨眉山市大部分安置还是采取相对集中的方式,比如绥山镇的祥和苑小区、太泉安置点、红星安置点、十里安置点、干河安置点、菜场和旅游开发区安置点、黄湾武术小镇点易坊安置点等。集中安置的优势是人员相对熟悉,原有的社会关系改变不大,可以直接发挥原有村委会的作用,有利于过渡期的管理。但另一方面,原有村民来自同一生活环境,素质相差不大且相对较差,包括部分村委会成员在内的新市民在眼界、思维模式、政治素质等方面都与峨眉山市市民名片要求的素质相距甚远。集中安置方式下他们看不到自身素质差距,素质提升工作全靠外力推动,事倍功半。如调研发现在集中安置点祥和苑小区,包括村干部在内都对小区管理完全不熟悉,连业主大会都召开不起来,至今没有成立业委会,小区管理举步维艰;新平乡美嘉苑小区虽然成立了业主代表委员会,但是其成员基本对小区管理不闻不问,小区事务全靠业主代表委员会主任一个人处理。多处集中安置点现状表明:除非原有村落有经济实力比较强、素质比较高的“能人”能不计个人报酬参与管理外,集中安置并不能起到快速提升新市民素质的作用。集中安置方式在某些小区甚至起到了反作用,即大家都向低素质“看齐”。调研发现马路桥社区就存在大家争着圈地种菜的现象,部分新市民认为自己不占地种菜就吃亏了。此外,由于集中安置点的房屋不可避免地存在这样那样的问题,比如桥园小区的楼房边缘没有堡坎、祥和苑小区商业区向小区内开门开窗、武术小镇有的房子没有厨房等。这些问题通过正常途径解决需要一定时日,这就给了一些别有用心的人可乘之机,煽动新市民对政府不满。钟鼓社区现在的工作不好开展其中就有这方面的因素。

调研中我们发现,把新市民分散到老社区中安置或者货币安置不但能避免上述不利影响,而且在新老市民的素质对比中能充分发挥环境的熏陶教导作用,可以加快新市民的素质提升进程。新老市民的思想素质、行为模式、卫生习惯、对公共事务的态度等在同一社区会形成对比,促使新市民思考和改进,如果管理者再加以正确引导,新市民的素质提升就会更快更好。如符溪镇径山社区2012年安置的村民,在并入社区管理后一年多的时间就改变了之前的很多陋习,大多数人主动融入到社区生活,个别人自愿作志愿者。这除了社区干部通过服务来感化帮助教育外,环境对新市民素质提升起到了很大作用。用他们自己的话说就是“看也看会了”“有时候自己都觉得面子上过不去”。青龙社区的思源小区也产生了这个效应,安置入住的高建村等村的新市民在小区占比不到三分之一,“不要给高建村丢脸、不要让小区的人瞧不起”成了他们自我提升素质的原动力。现在思源小区还形成了新老市民之间的“比一比”现象,凡事都想做得比对方好,都觉得不要被对方说“没素质”。

(三)社区和村委会联合管理,强化新市民素质提升工作的监督管理

调研发现,峨眉山市拆迁安置的新市民主要有以下两种管理模式:村委会自管,比如菜场、旅游开发区、十里佳苑等安置点;社区管理,比如祥和苑、思源小区等安置点。通过村委会直管的小区主要存在问题如前文所述。社区管理的安置点普遍存在的问题是新市民的所有关系仍然在村组,户籍仍是村民,只是居住地到了社区,社区干部对这部分新市民没有任何约束力。这导致了新市民素质提升工作两不落实:村里看不到他们的具体情况,社区看到了往往管不了。以绥山镇为例,一个社区通常要管理上万人,而社区干部人少事多,全靠社区干部来主抓新市民素质提升不现实,另一方面原同一村的新市民拆迁安置的居住地相对分散,加之村委会场地有限,单靠村委会来做好新市民素质提升也不现实。在这种背景下,由社区、村委会联合办公、联合管理,不失为落实新市民素质提升工作的新模式。建议有条件的乡镇可以把社区和相关村委会办公地设在一起,联合办公,没有条件的乡镇可以安排1—2个联合工作日,有利于对新市民素质提升工作的监督管理。比如青龙社区的思源小区里有30多户是高建村的拆迁安置村民,刚入住时这些新市民也有乱丢乱放等陋习,而由于青龙社区和高建村村委会都在同一个地点办公,通过社区干部直接和村支书交换意见,依靠社区和村委会共管,新市民素质得到明显提升。

(四)发挥党员引领作用,探索新市民素质提升教育的有效模式

依托社区,以大党委为核心,实行“1+3”的管理模式,将新市民素质提升工作落到实处。新市民素质提升是个日积月累的过程,教育、引导、监督缺一不可,工作细致繁杂,如何将工作落到实处、细处,是对村(社区)管理能力的考验。调研中发现充分发挥社区党委、党小组和普通党员的先锋模范作用,能有效地解决这个难题,真正做到全方位、无死角。比如在符溪镇径山社区,社区工作人员发现对新迁入的新市民教育管理很头痛,于是就探索出了新市民管理的“1+3”模式,即以社区大党委为核心,以网格支部、党小组、党员为支撑点,发散式地教育管理新市民。通过这种教育管理模式,径山社区迁入的新市民在并入社区管理后的一年多时间就快速融入了社区生活,生产生活习惯发生显著改变,新旧市民和睦融洽,收到了良好的效果。

成立党员志愿者队伍,发挥基层党员的先锋模范作用,增强示范效应。调研发现部分社区成立了党员义工队,比如爱情海蓝小区的党员义工队,义务为小区进行夜间巡逻、火灾隐患排查等;十里村推行党员楼长制,分片入户进行事务处理、纠纷调解。这些志愿者队伍既能在新市民中赢得很好的口碑和情感认同,又起到了很好的示范作用,可以推动新市民进行素质提升。

发掘基层党员讲师,增加宣讲力度。基层党员和新市民具有相同的生活背景,一般都是原村里的能人,相对文化程度较高,眼界较宽阔,新市民认可度高。比如双福镇四桥社区的支书用PPT列举了双福镇和四桥社区大量群众身边的事例进行宣讲,真正达到了素质教育润物无声的效果。

(五)重建社区关系,增强新市民社区归属感

峨眉山市新市民和并入社区的原居民之间在观念形态、行为模式、文化素质和生活方式上都有很大冲突,原居民甚至部分社区工作者对新市民或多或少存有排斥、歧视态度,因此强化新市民和社区其他成员之间的联系,增强新市民的社区意识,能快速提升新市民素质。

制定群体行为规范。调研发现很多搞得好的社区、村组都制定了社区公约、村规民约等,比如红华苑社区利用“随手拍”宣传什么是文明行为,符溪桥园小区规定乱停乱放罚款50元、不交物管费先断水断电再由村委会进行思想疏导,红华苑社区把社区公约编成快板书、十里村制作村民公约小卡片发放入户。这些规范能让新市民明确行为准则,在社区形成正确的舆论导向,有利于快速规范新市民公德意识,共建和谐社区。

开办社区讲堂。社区讲堂的优势是为社区居民包括新市民提供了一个双重空间,让他们在工作场所、家庭、学校之外有一个物理空间和精神空间。社区讲堂每月定期开展包括历史文化、文明道德、法制教育、市民教育、家政、育婴、烹饪、理发等讲座,同时加入社区公益活动,如捐款、捐物等。社区讲堂时间的持续性(每月一次或两次)、人员的相对稳定性,为大家创造了可以深入了解的机会,进而产生熟悉感、认同感,在相互帮扶中找到社区归属感。

组织群众喜闻乐见的社区文娱活动。问卷调查显示:60.00%的社区工作者选择了“开展实践活动自我教育”,说明体验式教学模式教育效果和群众参与热情远远优于授课式教学模式。广场舞、唱歌队、重大节假日的社区表演等文娱活动能较大程度地调动新市民参与积极性,融入社区主流生活,产生认同感,并在潜移默化中得到行为规范、审美视觉、健康保健等方面的素质提升。而文艺表演、比赛等活动需要大家共同出主意、想办法,发挥集体智慧,这能有效培养新市民的社区归属感和荣誉感。

C91

B

10.3969/j.issn.1009-6922.2017.06.021

1009-6922(2017) 06-103-07

2017-10-15

课题组组长:刘永莉(1971—),女,四川仁寿人,峨眉山市委党校副校长,主要研究方向:社会科学。课题组成员:王琼(1971—),女,重庆人,峨眉山市民学校总校教学部主任;徐怀军(1973—),男,四川峨眉山市人,峨眉山市民学校总校督导室主任;王小涛(1971—),四川夹江人,峨眉山市民学校总校教务室主任。

责任编辑:秦利民