“探访武汉工业遗产”系列之老汉口的城市地标

——既济水塔

2017-12-13侯红志

侯红志

“探访武汉工业遗产”系列之老汉口的城市地标

——既济水塔

侯红志

既济水塔曾经是汉口城区地标

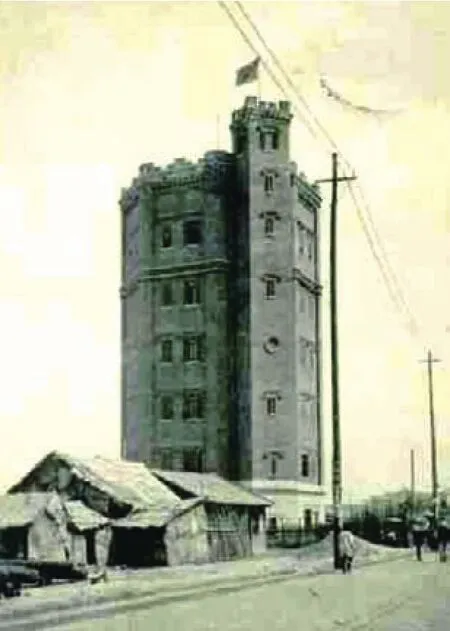

汉口中山大道繁华地段的水塔,曾经是汉口城区的地标。汉口水塔为正面八方体七层建筑,1982年实测为41.32米,占地350平方米,建筑面积2120平方米。在二十世纪八十年代之前,可能是武汉最高的建筑。

汉口水塔的建造者是上世纪初的“商办汉镇既济水电股份有限公司”。既济水电公司1906年由宁波旅汉商人宋炜臣联合湖北、江西两帮商人共同发起筹办。当年,既济公司自来水厂在硚口外宗关上首破土动工,厂基计1.5万余方丈。水厂工程浩大,设“浑水池、滤水池、清水池”等设施,1909年7月竣工。

在自来水厂动工同时,既济水电公司在张美之巷(今民生路)后城马路附近,开建为水厂供水设施配套的水塔,1909年7月,水塔与水厂同时建成供水。既济水塔内装有一根铁质水柱,通过机器吸水至塔顶,再由塔顶分布四周以供居民之用。既济水电公司宗关自来水厂竣工后,其供水范围覆盖歆生路(今江汉路)以南,硚口以北,面积约4.3平方公里城区面积,日供水量达500万加仑(合22730吨)。采用水塔供水技术,是汉口在清末跨入城市公共设施现代化的标志性事件之一。

1909年建成不久的汉口水塔。当时,汉口城墙已拆除,后城马路(中山大道)雏形初现,水塔后侧的街道及里份还未形成。

在既济水电公司创建之前,在武昌、汉口、汉阳三镇的华人居住区,现代化的城市市政基础设施十分薄弱。老百姓的生活照明要靠豆油、煤油灯等类似灯具,吃水则要到长江、汉江里去挑,或在城区里的水井取水使用。

清代道光年间人士叶调元曾写竹枝词:

下路人家屋紧排,生人到此向难猜。但随水桶空挑者,直到河边是正街。

在叶氏笔下,外地人到了汉口,随着挑水的人身后,就可走到汉水河边的正街(汉正街)。1909年7月,既济水电公司自来水厂供水后,汉口成为国内为数不多使用自来水的市镇。在过去被往来不断的挑水夫打湿的街巷间,水龙头被牵到巷子口,(汉口人也称其水管子),由卖水人把守着,居民们用水,拧着桶到水龙头处买水回来吃、用,也有人将衣服蔬菜等拿到龙头旁去洗的,洗多少交多少钱。水龙头上装个木箱,到晚上便锁起来。汉口的这种水龙头一直沿用至20 世纪70年代才逐渐消失。

在1949年之前的汉口老照片中,汉口城区最显眼的建筑有两处,一处是位于汉口江滩江汉路口的江汉关,另一处则是既济水塔。由于水塔地处老汉口华界商业集中的繁华地带,距离租界也不远,在建筑高度上有鹤立鸡群之感,在近半个世纪时期里,均为汉口各方关注的焦点区域。武汉抗战时期,水塔上曾悬挂武汉军民的抗战标语;武汉沦陷后,日本占领军也曾在这里悬挂标语,“庆祝”占领新加坡;1949年武汉解放,武汉人民曾在此地拉起横幅欢迎解放军进城;“文革”时,这里又曾被“大字报”占领。

汉口水塔的历史使命:供水、救火

水塔建成后,还曾对武汉城区的消防作出重大贡献,成为汉口消防的主要观察报警塔。

1861年汉口自开埠后,经济发展,物质集中,“商旅居民杂辏,街道狭窄拥挤”,加之当时城区多是砖木结构建筑及混乱无序搭盖的茅棚,火灾频繁。清朝末年,有记录的大火灾便有:

嘉庆十五年(1810年)汉口大智坊大火,延烧房屋431间,烧死6人;道光二十九年(1849年)十一月,武昌新河口(塘角)大火,毁船800余艘;咸丰元年(1851年)十二月,太平军逼近武昌城,湖北巡抚惊恐万状,下令焚烧紧靠城墙外的民宅以利防御,大火延烧七天七夜;同治元年(1862年)十月,武昌火药局失火,30万斤火药爆炸,死伤1000余人;光绪十年(1884年)八月,武昌汉阳门外起火,蔓延蛇山,将黄鹤楼焚毁。

在商贾云集的汉口,频发的火灾催生了早期的民间消防组织。嘉庆年间大火后,以郡守刘倡为首率领绅商筹备资金,购置水龙,分布城区各善堂、善局,由善堂办“水龙局”。此后绅商自发相率举办,不久成立水龙局。到了光绪年间,汉口出现了一个由善堂筹办,名为“笆斗会”的消防组织。尽管水龙局和笆斗会的设备非常简陋,但毕竟是汉口最早的消防组织。

汉口消防事业朝着现代化的方向迈进,是从既济水塔建成后开始的。1909年水塔一落成,就在顶端设置了一座瞭望台,同时,还安装了一座大钟,并根据城区格局,划分了九个报警区域。瞭望台一旦发现某区失火,白天挂红旗,如是夜间,便悬红灯。接着,先敲乱钟三十响,通知火警,稍停,再敲一钟,即表示一区失火,如敲两响,则告知二区失火……消防人员听到报警声,便迅速赶去扑救。

水塔投入使用后,市内各主要街巷,就陆续安装了专供消防使用的自来水门,从而使救火的水源问题得到了极大改善。同时,还以现代的水袋消防工具代替旧式的水龙。水塔建成第二年,汉口警务公所购买了第一架汽车水龙,武汉人称之为“救火龙”。

既济水塔一直到20世纪80年代初才停止供水。2006年5月25日,这座建筑被公布为“全国重点文物保护单位”。

文献索引:

叶调元《汉口竹枝词》 1850年刊印

高星《火的记忆——武汉百年消防》《长江日报》2011年9月23日

《皮明庥文集》 湖北教育出版社2010年11月

(作者原系武汉广播电视台记者)

【编者按】武汉是中国近现代工业的发祥地之一,也是近现代中国制造业的重要聚集地,汉口开埠外商投资建厂时期、洋务运动时期、民族工业发达时期、新中国成立初期以及三线建设时期,武汉都留下了丰富的工业遗产资源。2011年,武汉市启动了第一批工业遗产保护规划,至今已公布工业遗产95处。近日,武汉市从95处工业遗存中遴选出27处,作为首批工业遗产正式目录,这是我市首次专项保存城市工业的记忆链条。

为彰显城市特色、传承历史文化、守住城市根脉、留存城市记忆,笔者于2006年起陆续走访调查各工业遗产旧址,采访相关人员,获得大量一手资料,最终创作出“探访武汉工业遗产”系列文章。本刊将陆续刊载这些文章,以飨读者。

责任编辑 温木子