脚下有热土 心中有真情

——德宏州少数民族传统文化生长的力量

2017-12-13赵芳,刘瑜澍

脚下有热土 心中有真情

——德宏州少数民族传统文化生长的力量

傣剧

德宏州少数民族传统文化富集。傣剧植根于德宏这片民族文化热土,用群众听得懂、感兴趣的方式讲述家国情怀;傣族剪纸延续着几百年的民族传统,不断生长,传承着民族精神。

奘房门前搭戏台,大青树下演傣剧

10月,傣族迎来“出洼”节,德宏的干季到来。每年的干季(10月至次年3月)德宏州傣剧团都到村村寨寨演出。

“出洼”节,在每年公历的10月上旬,汉语通俗叫“开门”节。此时可以解除“入洼”以来的禁忌,男女可以婚嫁,村寨可以举行大型庆祝活动,僧人可以外出讲经。傣族传统认为,经过这么长时间的洗礼,所有罪孽得到了佛祖宽恕,秋收也结束,可以好好庆祝一番了。俗话说的“谷子黄,傣家狂”,就从“出洼”开始,从傣历12月到新年1月赶摆一个月,这是狂欢的一个月,无论男女老少都穿上漂亮的传统服装,只管走村串寨走亲戚,吃喝玩乐。

正值德宏州第三十五个“民族团结月”,傣剧团到陇川县送戏下乡。

“今年有些特殊,我坚守芒市,不然你们来都找不到我。”在德宏州傣剧团,我们见到了著名傣剧表演艺术家、傣剧传承人、德宏州傣剧传承保护展演中心主任们从高。

“我们的剧团现在一年能够演出80多场,演出大部分是传统剧目,像《朗推罕》是很受群众欢迎的傣剧传统戏,就是孔雀公主的故事,《俄并与桑洛》则被认为是傣族的罗密欧与朱丽叶,还有《十二王妃的眼珠》《海罕》《冒空相》《刀安仁》等,十多个优秀剧目,每到演出时,群众都要求看这些戏。”

傣剧的魅力(德宏州傣剧传承展演中心提供)

傣戏(李鹏 摄)

热情的观众(德宏州傣剧传承展演中心提供)

“傣剧传统上就是在村寨、在田间地头演出。现在我们送戏下乡,演出都在户外,在村寨的奘房旁边搭一个戏台子。老百姓倾寨而出前来观看,人多的时候,树上、墙头、窗口都挤满了人,有些观众甚至被挤上了舞台。奘房门前搭戏台,大青树下演傣戏,是傣剧团下基层演出的真实写照。”

说到送戏下乡的场景,们从高拿出手机,照片上,一个还没卸妆的演员、一个当地老百姓,一起端着一个盛满水果的大盘子,“看,这两天我们的剧团在陇川的寨子里演出,本来计划演4场,待5天,但第一场演出刚刚开演,村寨的小组长受全体村民委派,用傣族最高的礼节,为傣剧团送上水果,请求加演4场。我们的人打电话、发照片来说明情况,请示要不要加演,我说,老百姓这么喜欢我们傣剧,不能让他们失望,当然要加演!这一下,要演8场、在村寨里待10天。这种情况不少。”

“观众给予了我们传承傣剧的力量。我们不仅要将傣剧传承下去,还要将它发扬光大。”们从高说。

送戏下乡,还有一个“附带效应”,们从高说,和其他地方剧种一样,傣剧面临传承难的问题。我们送戏下乡,也是在不断地发现、吸引、培养民间的好苗子。《刀安仁》女主角的扮演者杨相杏就是这样培养起来的。

德宏傣族地方有“有摆(节日)要演戏,无戏不成摆”的传统,每逢“赶摆”的日子,一些民间的傣剧表演队就到村村寨寨演出,杨相杏就是在看《杨家将》《包拯》等传统傣剧表演的时候,对傣剧产生了浓厚兴趣。

2016年8月,本刊记者在第五届全国少数民族文艺会演现场采访杨相杏时,她讲述了自己与傣剧的故事。

一次,德宏州傣剧团送戏下乡来到了杨相杏家附近的遮宴村,杨相杏幸运地看到了由万小散主演的《孔雀公主》。“孔雀公主出场时那种华贵、典雅的气质一下子就把我吸引住了。剧中男女主人公曲折的爱情故事深深地打动了我,仿佛自己也置身于其中。”

2007年,由于各方面条件出众,杨相杏被德宏州傣剧团录取,成为当时傣剧团最年轻的傣剧演员。但演员的生活与杨相杏当初浪漫的幻想完全不一样。送戏下乡演员们住的是竹楼,睡的是地铺,还要完成一年近百场的演出任务。杨相杏说:“经过几年的摔打、磨炼,我学会傣剧中的唱、念台词、民歌‘城子戏调’‘坝子戏调’,还有民间舞,如‘孔雀眼手’‘象形身法’等舞蹈动作。”不久,杨相杏在小型傣剧《甘蔗票》中扮演女主角玉相,初露头角。

2010年,杨相杏作为业务突出的青年演员被选送到上海音乐学院声歌系进修。杨相杏说:“虽然上海音乐学院培养方向与戏曲表演存在明显的差异,但是最大收获是学会了声乐的发声方法和演唱技巧。”

2016年第五届全国少数民族文艺会演,德宏傣剧《刀安仁》代表云南参演,并取得最佳表演奖,掀起一场傣剧旋风。

说起《刀安仁》,们从高侃侃而谈。傣剧是云南四大民族剧种之一,傣剧的发展历程经历了“三个春天”,其中第一个春天就是刀安仁时代。在100多年前,云南盈江的土司过寿,都要从腾冲请滇剧、皮影戏班来表演。刀安仁从小耳濡目染,对滇剧极其痴迷。据说,他9岁时就开始自导自演。他对汉语唱腔的滇剧进行了改造,逐渐形成了“说傣话、唱傣歌、演绎傣家故事”的傣剧风格。

傣剧的第二个春天是在上世纪60年代,著名傣剧演员万小散主演的《娥并与桑洛》风靡东南亚,被誉为“傣族版《罗密欧与朱丽叶》”,傣剧也因此获得“东南亚的艺术明珠”美誉。

“傣剧的第三个春天是1985年以后,傣剧团从德宏州歌舞团分离出来,成立了州傣剧团,一直发展至今。”们从高说。

1985年这个年份,在傣剧发展史上具有重要的地位,它是老傣剧和新傣剧的重要分野。此前,傣剧的打击乐基本沿用传统滇剧的打击乐,1985年以后,加入了长象脚鼓、铓锣、葫芦丝、水月琴等民族乐器,使傣族特色更加鲜明。

不仅在德宏,由于语言相通、习俗相同的优势,傣剧在缅甸等东南亚国家也很受欢迎。“《刀安仁》一剧在缅甸演出,原定两天的行程,因观众强烈要求延长了一天。受签证时间的限制,我们才不得不返回。傣剧也架起了中国与东南亚文化沟通的桥梁。”们从高很自豪。

杨相杏

们从高

“傣剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,近些年来,国家保护地方剧种、民族剧种的力度很大,这让我们看到了傣剧发展的一片蓝天。”作为展演中心的掌门人,们从高从观众的热情中,感受到了传承、发展傣剧的重任所在。

1991年,德宏州委、州政府在国家民委的协调下,一次性选派了29名年轻傣剧演员到中国戏曲学院附属中学学习4年,们从高就是其中之一。25年后的2016年,他带着作品《刀安仁》代表云南省进京参加第五届全国少数民族文艺会演。再回学校、再见恩师,他感觉自己交出了一份满意的答卷。

时隔20多年,们从高对这样的选派学习评价很高:“这样的培养方式很解决问题,当时参加学习的这些人,现在都成为了傣剧的支柱。但随着时间的流逝,这批人也已经四五十岁了,传承傣剧需要更多经过系统培训、有专业艺术水准的年轻人。我们希望能再举办这样的学习班,再为傣剧培养一批中坚力量,目前已写了方案,正在积极向上级部门争取。”

“另外,我们州每年都对业余剧团搞一些培训,今年的培训班九月份刚刚结束,进行的是傣剧业余团队器乐及导排培训,还给60余名学员颁发了结业证书及书籍《傣剧教程》《艾扁弄》,光碟《刀安仁》《南西拉》《娥并与桑洛》,期待业余剧团的水平也不断提高。”

走向世界的傣族剪纸

10月的德宏温暖如春,一个晴朗的上午,我们来到芒市风平镇弄么村,拜访国家级非物质文化遗产“傣族剪纸”的代表性传承人邵梅罕。

在极具傣族建筑特色的“邵梅罕傣族剪纸艺术馆”,我们见到了身着漂亮傣装,满脸笑容的邵梅罕。艺术馆就设在邵梅罕家的小院旁,这是2014年以她的名字命名建成的,艺术馆集鉴赏、传承培训等功能于一体。馆内一幅幅精美的剪纸画惟妙惟肖,充满浓郁的傣族文化元素,傣族人民的生产生活场景跃然纸上。

边招呼我们坐下,邵梅罕手上也没停着,一叠一剪,不紧不慢,不需要勾勒线条,也不需要冥思苦想,一张普普通通的纸,在邵梅罕手里仿佛有了生命力,焕发着无穷的精彩。而手中的剪刀也仿佛成为她手的一部分,每一下动作都娴熟而精确。不一会儿的工夫,一幅栩栩如生的孔雀剪纸图便呈现在眼前。

傣族剪纸历史悠久,15世纪,剪纸艺术传入傣族地区,最早用于剪制傣族群众祭祀时用的纸幡。后逐渐被用于傣族祭祀、赕佛、丧葬、喜庆和居家装饰,带有浓厚的宗教文化和生活气息。

“我们傣族,四五十岁,就是做‘喳董’、上奘房的年龄了,‘喳’是一种长形的剪纸条,‘董’是一种圆头鱼尾状的剪纸条。而从‘入洼’到‘出洼’之间的三个多月,虔诚的老人们要天天在奘房里吃斋念经。上奘房是我们傣族老年人生活中的重要内容。”邵梅罕说。

从13岁开始,邵梅罕就跟着村里的老人学习剪纸,很快就掌握了传统剪纸的技巧。对于傣家人来说,自己的剪纸能挂在奘房里成为装饰是很荣幸的一件事。为了能让自己的剪纸成为奘房的装饰品,邵梅罕一有空就剪,她剪的佛幡、孔雀、菩提树等深受老人们的喜爱。

除了佛幡这些传统宗教用剪纸外,邵梅罕平时干农活的时候都会带上剪刀和红纸,一有时间就动手练习。天长日久,她的剪纸便形成了自己独特的艺术风格。她的作品多为傣乡的瓜果、飞禽、孔雀、大象等,她的插秧图、磨豆腐图、挑水图等作品都源于傣族群众生产生活的场景,造型生动,栩栩如生。

村寨一角

一张普普通通的纸,在邵梅罕手里仿佛有了生命力

傣族剪纸民族特色浓郁,2006年,芒市傣族剪纸项目经国务院批准,被列入首批公布的国家非物质文化遗产保护名录。2010年8月20日,中国剪纸正式入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”,作为中国剪纸的子项目之一,芒市傣族剪纸也随之入选非遗名录。

“邵老师荣誉很多呢!2004年作品入选《中国非物质文化遗产天才传承者图文库》,2012年被文化部命名为国家级非物质文化遗产傣族剪纸项目代表性传承人。还多次代表中国,在国际上展示我们傣族剪纸的魅力。参加第6届墨西哥城友好文化博览会。她的剪纸作品在省内外一些美术刊物上发表,作品多次获奖,还被介绍到日本、美国、马耳他等国家。”一旁的风平镇副镇长董礼萍快人快语。

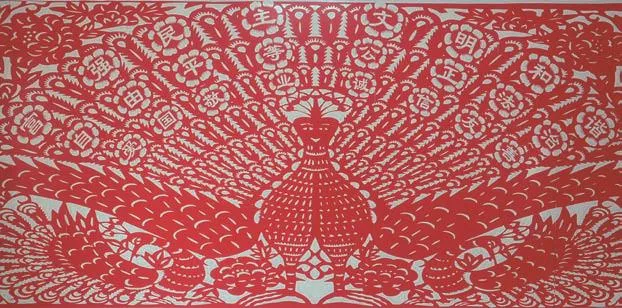

如今,剪纸这项与傣族生产生活密不可分的乡土艺术,也随着时代的发展而发展变化。“富强、民主、文明……”“反腐倡廉、生态文明、脱贫攻坚”等宣传主题也时常成为邵梅罕剪纸的内容。传统剪纸技艺有了新的载体。

一把剪刀,一张红纸,傣族剪纸那神奇的艺术世界正被越来越多的人知晓、喜爱。

今年52岁的邵梅罕徒弟不少,“邵老师是云南艺术学院、德宏师专的‘客座教授’呢,每年都要去教课。在芒市,还经常被邀请到中小学教小孩子们剪纸。有几个年龄相仿的徒弟,水平都不错!我们要一级级往上报,县级、州级、省级、国家级要每一级都有傣族剪纸的传承人。”董礼萍说。

面对剪纸技艺的发展,年轻的董礼萍有许多新想法,“重点还是在宣传上,今年我们得到了省民族宗教委的项目支持,我们正在做一本邵梅罕老师的剪纸作品集,这样,以后出去交流就可以更直观地展示给大家,也方便携带。另外,我们还在做一个四分钟的动漫,专题讲述傣族剪纸的历史和故事,希望做出来后,能让更多的人了解我们的傣族剪纸。我们还打算到昆明的M60这些文创项目集中的地方考察,开拓思路,保护、传承、发展好傣族剪纸。”

风平镇副镇长董礼萍快人快语

邵梅罕和她的剪纸艺术馆