公仆型领导与创新行为:有中介的调节模型

2017-12-11,,

, ,

(1.西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049; 2.过程控制与效率工程教育部重点实验室,陕西 西安 710049;3.西北工业大学 管理学院,陕西 西安 710072)

公仆型领导与创新行为:有中介的调节模型

卢俊婷1,2,张喆1,2,贾明3

(1.西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049; 2.过程控制与效率工程教育部重点实验室,陕西 西安 710049;3.西北工业大学 管理学院,陕西 西安 710072)

本研究基于社会信息处理理论和情绪一致性记忆效应,探讨公仆型领导如何影响员工创新行为。基于351份员工问卷和81份领导问卷,研究发现:(1)公仆型领导通过激发员工亲社会角色期望来促进员工创新行为;(2)团队积极情绪氛围增强了公仆型领导与员工亲社会角色期望之间的正向相关关系;(3)团队积极情绪氛围对公仆型领导与员工创新行为关系的调节作用,以员工亲社会角色期望为中介。上述研究结果不仅为未来研究提供了新的视角,而且对企业管理实践也具有潜在的指导意义和应用价值。

公仆型领导;创新行为;亲社会角色期望;团队积极情绪氛围

1 引言

目前,各行各业均面临着以技术迅速发展和产品生命周期缩短为特征的动态环境,为了生存与发展,组织或领导者需要促进员工产生更多的创新行为。鉴于领导方式是影响员工创新行为的关键因素之一,现有研究基于社会认同理论(social identity theory),解释并发现了公仆型领导可以激发员工的组织认同和领导认同来促进其创新行为[1,2]。但是,Liden等明确指出,未来的研究还需要基于不同的理论视角来揭示其他的内在影响机制[3]。另外,关于公仆型领导与创新行为之间关系的边界条件的实证研究也比较缺乏[1]。为此,本文的研究目标主要包含以下两点:

首先,基于社会信息处理理论(social information processing theory),本研究试图重新解读公仆型领导如何影响员工创新行为。该理论认为,外部环境或事件通常被视为某种信息,个体作为信息处理器会接收、编码、分析、提取甚至使用该信息,其态度和行为会随之发生变化[4]。注重培养员工服务意识和能力的公仆型领导则会传递给下属有关服务和能力的信息[5,6],从而有助于提高下属对服务意识和能力发展的重视程度。而Dierdorff等明确指出,亲社会角色期望是个体对非工作要求中的亲社会活动内容及其所需技能的重要性的认知水平[7]。所以,公仆型领导会促使员工产生较高的亲社会角色期望。进一步地,亲社会角色期望较高的员工会努力地改善人际交往的过程[7],这有助于员工获取更多有用的信息,最终为创新行为的产生提供基础和保障。所以,基于社会信息处理理论,本文研究公仆型领导是否通过激发员工亲社会角色期望来促进其创新行为。

其次,鉴于团队情绪氛围能够影响个体的信息处理过程,本研究进一步考虑了团队积极情绪氛围是否影响员工对公仆型领导的认识和反应。情绪一致性记忆效应(emotion congruent memory,ECM)认为,当处在某种情绪状态时,个体会有选择地提取和使用与该情绪效价相一致的信息,换句话讲,当信息被加工时的情绪与当下情绪相似时,该信息则更容易被唤醒[8,9]。公仆型领导通常能够改善下属的情绪状态[5,6],所以,在积极情绪氛围的感染下,个体更倾向于唤醒、提取和使用与该情绪效价相一致的公仆型领导信息,最终可能会放大其对公仆型领导的积极反应。

2 理论基础与假设提出

2.1 公仆型领导对员工创新行为的作用机制:员工亲社会角色期望的中介作用

1970年,Greenleaf在其著作《The Servant As Leader》中首次提出了公仆型领导(servant leadership)的概念,并认为公仆型领导者具有优先考虑和满足下属的需求、强调服务而非领导或控制他人的特征[10]。随后,研究者们逐渐认识到公仆型领导还注重培养或发展下属的能力。例如,Spears指出公仆型领导者除了具备聆听、移情、抚慰、说服、远见、概念技能等特征外,还具有履行帮助他人成长的义务,即培养或发展员工的工作能力和专业技能[11]。Sousa和Van Dierendonck也明确表示,公仆型领导是以下属的需求和发展为导向的,通常会为下属建立有助于其自身发展的工作环境[12]。鉴于公仆型领导者对服务意识和能力的重视,我们认为公仆型领导可能会激发员工亲社会角色期望,从而促进其创新行为。

首先,公仆型领导强调培养和发展下属的自身能力,这在一定程度上有助于提高下属对能力的重视程度。正如Chiniara和Bentein明确表示,通过为下属提供学习机会,鼓励下属自主解决某些与工作相关的问题,公仆型领导者可以促使员工努力习得工作中所需的技能、知识和能力[13]。Van Dierendonck和Patterson也认为,除了强调服务下属,公仆型领导者还注重激发下属在人际关系维护、团队管理、自我激励、服务他人等不同领域的最大潜能[6]。由于领导者通常被视为最具影响力的社会信息来源,所以,员工可以通过观察上述公仆型领导行为来获取以下信息——领导者注重发展下属各方面的能力并对其寄予厚望。这在一定程度上会促使员工更加重视在解决人际冲突、服务他人或管理团队等方面上所需要的技能,进而促使其产生较高的亲社会角色期望。

其次,公仆型领导还强调服务他人的重要性,并注重培养下属的服务意识[5,10,11],这会促使下属认识到服务意识和行为在其团队中的重要性,进而激发其产生较高的亲社会角色期望。另外,公仆型领导者还能够改善下属的情绪状态。具体地讲,公仆型领导者关心下属的情绪变化,并能够为下属提供必要的情感支持和帮助[3]。正如Rivkin等的研究认为,公仆型领导能够增强下属的幸福感[14]。Tang等的研究也表明,公仆型领导能够减少下属的情绪耗竭、改善下属的情绪状态[15]。而在积极情绪状态下,员工不仅会渴望自己能够产生更多有益于他人的事情,而且会扩展自己对外部信息的认知范围[16]。所以,公仆型领导不仅能够提高下属的服务意识和行为,而且能够改善下属接收、编码和分析领导行为信息的过程,最终有助于促使其产生较高的亲社会角色期望。

进一步地,对亲社会角色期望较高的员工而言,获取服务技能、指导技能、解决冲突技能等是非常重要的[7],即渴望能力的获取。而Grant和Berry曾明确指出,个体对能力获取的渴望会促使其进行认知处理,即选择性地注意、编码和保留某些符合其内心渴望的信息,从而有助于员工对问题、信息或线索进行更加深入的剖析,最终促使其能够产生某些新颖的、与众不同的或有突破性的想法和行为[16]。同时,较高的亲社会角色期望会促使员工与他人之间进行积极的正式或非正式互动[7],这有助于改善员工对有效信息的获取、处理和共享,促使员工认识到信息或知识要素之间的内在联系,最终激发员工产生某些新颖的想法或行为。

当然,除了关注想法或行为的新颖性,个体在产生创新行为时还需要关注想法或行为的实用性。而基于Dierdorff等所提出的相关概念,亲社会角色期望较高的员工会认为建立和维护人际关系、指导他人、帮助他人等亲社会活动是非常重要的[7],即强调行为的有用性。因此,较高的亲社会角色期望会促使员工积极获取和加工有用的外部信息,并且促使其产生有益于他人的想法或行为。正如De Dreu和Nauta研究表明,当个体期望自己能够帮助他人或期望自身行为有益于他人时,该个体则会更加关注他人的需求和利益,努力地获取有益于他人的信息或线索,并进一步考虑何种想法或行为对他人是有用的[17]。所以,基于社会信息处理理论分析,较高的亲社会角色期望可能会促使员工产生某些既具新颖性又具实用性的想法或行为,即亲社会角色期望可能会提高个体的创新行为。综上所述,我们提出以下假设:

假设1公仆型领导可以通过激发员工亲社会角色期望来促进其创新行为。

2.2 公仆型领导对员工创新行为的作用机制:团队积极情绪氛围——有中介的调节作用

团队情绪氛围是指所有团队成员对团队中的情绪及情绪交换的共享感知,它直接取决于每位团队成员的情绪状态[18,19]。反过来,在积极的团队情绪氛围中,团队成员之间会产生积极的情绪交换(即积极情绪“感染”),从而促使个体更容易产生或保持积极的情绪状态。基于情绪一致性记忆效应分析,员工对公仆型领导行为信息的编码和记忆与当时该个体所体验到的情绪状态有关,由于相关信息记忆网络与个体的情绪状态会产生某种联结,当员工再次感知到相似的情绪时,相关的公仆型领导行为信息则更容易被唤醒[8,9]。简而言之,相似的情绪状态会促使员工不断加强记忆、提取和使用公仆型领导者所传递的有关服务意识和能力的信息。那么,团队积极情绪氛围是否能够促使员工感知到相似的情绪状态,从而强化员工对公仆型领导行为信息的编码和记忆过程呢?

一方面,公仆型领导者强调对下属提供情感支持,强调人际关系中的慈爱与宽容[6],这在一定程度上有助于改善员工的情绪状态[5,6]。所以,在接收、编码、分析和记忆公仆型领导者所传递的有关服务意识和能力的信息时,员工有可能感受到乐观、积极、热情等积极情绪。换句话讲,员工对公仆型领导行为信息的记忆与当时积极的情绪状态会产生某种联结。

另一方面,较强的积极情绪氛围能够促使团队成员之间进行积极的情绪“感染”,这有助于员工再次感受到乐观、积极、热情等积极情绪[18,19]。基于情绪一致性记忆效应分析,当信息被加工时的情绪与当下情绪相似时,信息记忆与情绪状态之间的联结会被激活,某些相关信息则会被唤醒[8,9]。所以,在积极情绪氛围下,公仆型领导者所传递的有关服务意识和能力的信息更容易被唤醒,员工则更倾向于不断地加强记忆、提取和使用该信息,从而强化了公仆型领导对员工亲社会角色期望的影响。相反,在较弱的团队积极情绪氛围中,个体会被“感染”而产生一定的消极情绪。由于此时的情绪状态与公仆型领导行为信息被加工时的情绪完全不同,所以信息记忆与情绪状态之间的联结不易被激活,某些相关信息则更容易被遗忘。进一步地,员工则会倾向于减少记忆、提取和使用公仆型领导者所传递的有关服务意识和能力的信息,即缩短了其对公仆型领导行为信息的加工过程,从而弱化了公仆型领导对员工亲社会角色期望的影响。综上所述,我们提出以下假设:

假设2团队积极情绪氛围可以调节公仆型领导与员工亲社会角色期望之间的正向相关关系。具体地讲,团队积极情绪氛围越强,公仆型领导与员工亲社会角色期望之间的正向相关关系越强。

基于假设1和2的理论分析,我们进一步思考,团队积极情绪氛围对公仆型领导与员工创新行为关系的调节作用,以员工的亲社会角色期望为中介。具体地讲,在较强的团队积极情绪氛围中,由于员工此时的情绪状态与公仆型领导行为信息被加工时的情绪相似,公仆型领导者所传递的有关服务意识和能力的信息则容易被不断地唤醒、提取和使用,从而加强了员工对领导者期望的认识,提高其对服务他人和能力发展的重视程度(即更高水平的亲社会角色期望),最终促使其产生某些新颖的、有益于他人的想法和行为。所以,团队积极情绪氛围对公仆型领导与员工创新行为关系的调节作用,以员工的亲社会角色期望为中介。综上所述,我们提出以下假设:

假设3团队积极情绪氛围对公仆型领导与员工创新行为关系的调节作用,以员工亲社会角色期望为中介。

本文的研究框架如图1所示。

图1 研究模型

3 研究方法

3.1 被试者

被试者来自分别位于25个地区的25家分公司(同属于一家大型食品企业),问卷调查对象主要包括400名员工及其90名团队领导者,其中每位领导者对应有3~5名直属下属。2016年1月份,我们利用该企业的内部网络系统进行本次问卷调查。员工问卷包含公仆型领导、员工亲社会角色期望、团队积极情绪氛围;领导者问卷包含员工创新行为。本次调研收集到380份员工问卷(回收率为95%),以及83份领导者问卷(回收率为92%)。剔除未答题项数超过1/3的问卷以及无法配对的问卷,最终获得351份员工问卷和81份领导问卷,共涉及81个团队。

3.2 变量选择与测量

量表均采用1=“完全不符合”,5=“完全符合”的Likert式5分等级量表。具体测量方法分别如下:(1)公仆型领导,根据Liden等所开发的量表,共包含7个维度,每个维度包含4个题项(α=0.93)[20]。其平均Rwg= 0.88>0.70,ICC(1)=0.25>0.05,ICC(2)=0.80>0.50,结果说明了各组员工对公仆型领导的评价可以被汇聚到团队层面。(2)团队积极情绪氛围,采用Watson等所编制的10题项量表(α=0.84)[21]。其平均Rwg=0.89>0.70,ICC(1)=0.22>0.05,ICC(2)=0.63>0.50, 结果说明了各组员工对团队情绪氛围的评价可以被汇聚到团队层面。(3)员工亲社会角色期望,采用Dierdorff等所编制的8题项量表(α=0.87)[7]。(4)员工创新行为,为了简化量表形式,我们选用Baer和Oldham研究中所使用的来自Zhou和George量表的4个题项(α=0.82)[22,23]。

3.3 变量的描述性统计分析

描述性统计分析显示,公仆型领导分别与员工亲社会角色期望(r=0.27,p<0.01)、员工创新行为(r=0.18,p<0.01)呈显著正相关关系。同时,员工亲社会角色期望分别与团队积极情绪氛围(r=0.20,p<0.01)、员工创新行为(r=0.36,p<0.01)呈显著正相关关系。上述结果表明我们有必要进一步验证各关键变量之间的关系。

3.4 假设验证

考虑到公仆型领导和团队积极情绪氛围均为团队层面变量,而员工亲社会角色期望和员工创新行为均为个体层面变量,本研究主要利用HLM 6.02软件,通过跨层次分析来检验我们的理论假设。

3.4.1 虚无模型(NullModel)

由于我们假设个体层面的员工创新行为可以由个体层面和团队层面的变量来测量,所以,员工创新行为应该在个体层面与团队层面上均存在变异。首先,我们采用方差分析(ANOVA),将员工创新行为分成组内方差与组间方差。通过HLM估计的零模型得到分析结果:员工创新行为的ICC(1)=0.35,这表示员工创新行为的方差有35%是来自组间方差,而65%是来自组内方差。由于员工创新行为具有显著的组间方差,所以本研究有必要做进一步假设检验。

表1 HLM检验结果——员工亲社会角色期望的中介效应

注:N=81;n=351;**p<0.01;*p<0.05;n.s.>0.05。下同。

3.4.2 员工亲社会角色期望——中介效应

根据Kenny等所提出的验证中介作用的四步骤[24],我们检验了亲社会角色期望的中介作用(见表1)。第一步,检验公仆型领导与员工创新行为之间的关系,结果显示两者之间显著正相关(模型4,β=0.28,p<0.05 )。第二步,验证公仆型领导与员工亲社会角色期望之间具有显著相关关系,结果显示两者之间显著正相关(模型2,β=0.32,p<0.01)。第三步,验证员工亲社会角色期望与创新行为之间具有显著正相关关系(模型5,β=0.39,p<0.01)。第四步,同时将公仆型领导和员工亲社会角色期望放入检验模型,检验公仆型领导与员工创新行为之间的关系,结果发现,员工亲社会角色期望对员工创新行为的作用效果增强了(模型6,β=0.40>0.39,p<0.01),而公仆型领导对员工创新行为的影响变为不显著(模型6,β=0.15,n.s.)。上述分析结果说明员工亲社会角色期望在公仆型领导与员工创新行为之间起到完全中介作用。

3.4.3 团队积极情绪氛围——调节效应

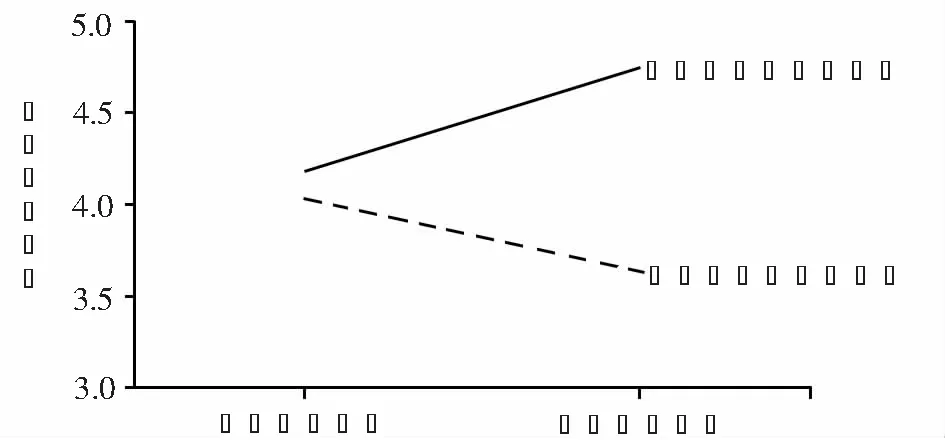

检验结果如表2所示,公仆型领导与团队积极情绪氛围之间的交互项对员工亲社会角色期望产生显著的正向影响(模型8,β=0.52,p<0.01)。这表明团队积极情绪氛围水平越高,公仆型领导与员工亲社会角色期望之间的关系越强,支持了假设2。为了进一步说明假设2中团队积极情绪氛围的调节作用,根据Cohen等推荐的程序[25],分别以高于和低于均值一个标准差为基准,我们描绘了团队积极情绪氛围的调节作用(见图2)。

表2 HLM检验结果——团队积极情绪氛围的有中介的调节效应

图2 团队积极情绪氛围对公仆型领导与员工亲社会角色期望关系的调节效应

3.4.4 团队积极情绪氛围——有中介的调节效应

借鉴Muller等所提出的操作步骤[26],我们进一步对假设3进行验证。第一步,将公仆型领导与团队积极情绪氛围的交互项对员工创新行为的影响进行跨层分析,结果表明交互项的系数显著(模型7,β=0.46,p<0.05)。第二步,将公仆型领导与团队积极情绪氛围的交互项对员工亲社会角色期望的影响进行跨层分析,验证交互项的系数显著,假设2得到支持说明该条件满足。第三步,在第一步的基础上,将员工亲社会角色期望放入个体层面模型,然后针对公仆型领导与团队积极情绪氛围的交互项是否通过员工亲社会角色期望对员工创新行为产生影响进行跨层分析,结果表明员工亲社会角色期望的系数显著(模型9,β=0.39,p<0.01),交互项系数不再显著(β=0.24,n.s.)。上述分析结果支持了假设3(见图3)。

图3 团队积极情绪氛围对公仆型领导与员工创新行为关系的有中介的调节效应

4 分析与讨论

4.1 理论意义

首先,本研究基于新的理论视角——社会信息处理理论——解释了公仆型领导如何提高员工的创新行为。公仆型领导强调培养下属的服务意识和自身能力,传递了领导者对下属期望的相关信息,而在接收、编码、分析、提取和使用上述领导行为信息的过程中,员工对服务意识和能力的重视程度会被提高,即产生较高的亲社会角色期望。进一步地,亲社会角色期望作为一个关注他人的心理过程,会促使员工努力产生有益于他人的想法或行为,从而促使其有选择性地获取和处理有效的信息。所以,本研究将社会信息处理理论所强调的获取、编码、提取以及使用信息等关键环节融入到员工创新行为的形成过程中,解释了员工亲社会角色期望如何在公仆型领导与员工创新行为之间发挥重要的中介作用。虽然,近期越来越多的学者开始关注公仆型领导对员工创新行为的内在影响机制,但是,更多的是基于社会认同理论来解释其内在影响机制[1,2]。所以,基于全新的理论视角,本研究在一定程度上拓展了世人对公仆型领导与员工创新行为之间关系的认识和理解。

其次,在将员工亲社会角色期望作为中介变量的基础上,我们还基于情绪一致性记忆效应,考虑了团队积极情绪氛围是否影响员工对外部信息的加工过程,进一步揭示了影响公仆型领导与员工亲社会角色期望之间关系的外部情境条件。虽然,刘小禹等研究认为,团队积极情绪氛围可能作为领导抵消或领导替代因素之一,对变革型领导和交易型领导的有效性产生不同影响[27]。但是,基于情绪一致性记忆效应分析,团队积极情绪氛围还可能会延长和深化个体对积极领导行为信息的加工过程。通过结合情绪一致性记忆效应与社会信息处理理论,本研究认识到,由于公仆型领导理论的特征,员工对那些有关服务意识和能力的信息进行编码和记忆时,其信息记忆网络会与个体积极情绪状态产生某种联结。而团队积极情绪氛围会导致员工再次感知到相似的积极情绪,从而会激活上述信息记忆与情绪状态之间的联结,进而强化员工对公仆型领导行为信息的记忆、提取和使用。不同于以往的研究,本研究考虑了团队积极情绪氛围对员工加工、提取和使用外部信息过程的影响,重新审视了团队积极情绪氛围对领导方式有效性的影响过程。另外,针对团队情绪氛围是否以及如何影响公仆型领导的有效性等一系列问题,目前研究仍未涉及,因此,本研究在一定程度上也是对其外部情境条件研究的一个补充。

4.2 实践意义

由于本研究分析发现,个体会通过接收、编码、分析、提取和使用外部信息来产生或改善其角色期望和行为表现,所以,管理者一方面应该真正做到“超越个人利益”去帮助或服务他人,同时,应该明确告知下属有关服务意识和能力的重要性,以促使下属能够快速获取相关信息。另一方面,管理者应该更加明确地表明自己对下属所寄予的厚望,或者应该更加明确地传递给下属这样的信息——管理者非常重视其服务意识和能力,以促使下属能够正确解读管理者所传递的相关信息。当然,管理者还可以通过优先为下属提供学习和发展的机会,以提高下属对信息或线索的接收、识别和分析能力。

此外,随着社会竞争和生活压力的不断增大,越来越多的人正处于一种焦虑或抑郁状态,这不仅会促使团队成员之间的消极情绪得到快速“感染”,而且还有可能给员工身心健康或社会安定带来严重威胁。所以,管理者应该关心下属的情绪状态,及时向下属提供情绪支持或抚慰,以确保员工处于积极的情绪状态。同时,管理者还可以将公仆型领导理念融入到尊重员工、关爱员工、服务员工、考虑和满足员工诉求等方面当中,并注重引导团队成员之间进行积极情绪共享,避免或降低消极情绪的“感染”,最终改善团队情绪氛围。上述措施不仅能够有效改善个体对公仆型领导行为信息的加工过程,而且能够消除那些对企业或社会的不利因素。

4.3 研究局限性与未来展望

虽然,本研究对公仆型领导与员工创新行为之间关系的研究做出了一定贡献,但是,由于某些客观条件的限制,本研究仍存在以下不足:(1)研究中所采用的关键变量测量工具大部分来源于西方学者的研究成果。即便本研究经过数据分析发现各个关键变量信度已达到了可接受水平,但更严谨且准确的做法应该是采用那些基于中国传统文化背景而编制的量表或基于中国传统文化背景已对上述西方测量量表进行了必要修正。(2)本研究结果可能具有较低的外部效度。虽然,本研究数据来自25个地区的25家分公司,但是,由于这25家分公司同属于一家企业,在一定程度上可能会降低研究结果的外部效度。未来的研究可以针对不同的行业,进一步验证我们的研究结果。另外,未来的研究还应基于社会信息处理理论视角,深入探讨公仆型领导的作用机制。

[1] 庄子匀,陈敬良.服务型领导对员工创新行为和团队创新能力的影响:个体与团队的多层次实证研究[J].预测,2015,34(5):15-21.

[2] Yoshida D T, Sendjaya S, Hirst G, et al.. Does servant leadership foster creativity and innovation? A multi-level mediation study of identification and prototypicality[J]. Journal of Business Research, 2014, 67(7): 1395-1404.

[3] Liden R C, Wayne S J, Liao C, et al.. Servant leadership and serving culture: influence on individual and unit performance[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(5): 1434-1452.

[4] Salancik G R, Pfeffer J. A social information processing approach to job attitudes and task design[J]. Administrative Science Quarterly, 1978, 23(2): 224-253.

[5] Van Dierendonck D. Servant leadership: a review and synthesis[J]. Journal of Management, 2011, 37(4): 1228-1261.

[6] Van Dierendonck D, Patterson K. Compassionate love as a cornerstone of servant leadership: an integration of previous theorizing and research[J]. Journal of Business Ethics, 2015, 128(1): 119-131.

[7] Dierdorff E C, Rubin R S, Bachrach D G. Role expectations as antecedents of citizenship and the moderating effects of work context[J]. Journal of Management, 2012, 38(2): 573-598.

[8] Schwarz N, Clore G L. Mood, misattribution, and judgments of well-being: informative and directive functions of affective states[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1983, 45(3): 513-523.

[9] Isen A M, Johnson M M, Mertz E, et al.. The influence of positive affect on the unusualness of word associations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1985, 48(6): 1413-1426.

[10] Greenleaf R K. The servant as leader[M]. Newton Centre, MA: The Robert K. Greenleaf Center, 1970.

[11] Spears L C. Reflections on leadership: how Robert K. Greenleaf’s theory of servant-leadership influenced today’s top management thinkers[M]. New York: John Wiley, 1995.

[12] Sousa M, Van Dierendonck D. Servant leadership and the effect of the interaction between humility, action, and hierarchical power on follower engagement[J]. Journal of Business Ethics, 2017, 141(1): 13-25.

[13] Chiniara M, Bentein K. Linking servant leadership to individual performance: differentiating the mediating role of autonomy, competence and relatedness need satisfaction[J]. The Leadership Quarterly, 2016, 27(1): 124-141.

[14] Rivkin W, Diestel S, Schmidt K H. The positive relationship between servant leadership and employees’ psychological health: a multi-method approach[J]. German Journal of Human Resource Management, 2014, 28(2): 52-72.

[15] Tang G, Kwan H K, Zhang D, et al.. Work-family effects of servant leadership: the roles of emotional exhaustion and personal learning[J]. Journal of Business Ethics, 2016, 137(2): 285-297.

[16] Grant A M, Berry J W. The necessity of others is the mother of invention: intrinsic and prosocial motivations, perspective taking, and creativity[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(1): 73-96.

[17] De Dreu C K, Nauta A. Self-interest and other-orientation in organizational behavior: implications for job performance, prosocial behavior, and personal initiative[J]. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(4): 913-926.

[18] Liu X Y, Härtel C E. Workgroup emotional exchanges and team performance in China[J]. Asia Pacific Journal of Human Resources, 2013, 51(4): 471- 490.

[19] 门一,樊耘,马贵梅.认知-情感要素对员工即兴行为影响机制的研究:一个跨层分析[J].预测,2016,35(2):17-22.

[20] Liden R C, Wayne S J, Zhao H, et al.. Servant leadership: development of a multidimensional measure and multi-level assessment[J]. The Leadership Quarterly, 2008, 19(2): 161-177.

[21] Watson D, Clark L A, Tellegen A. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1988, 54(6): 1063-1070.

[22] Baer M, Oldham G R. The curvilinear relation between experienced creative time pressure and creativity: moderating effects of openness to experience and support for creativity[J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(4): 963-970.

[23] Zhou J, George J M. When job dissatisfaction leads to creativity: encouraging the expression of voice[J]. Academy of Management Journal, 2001, 44(4): 682- 696.

[24] Kenny D A, Kashy D A, Bolger N. Data analysis in social psychology[A]. In Gilbert D, Fiske S, Lindzey G, eds. The Handbook of Social Psychology[C]. New York, NY US: McGrawHill, 1998. 233-265.

[25] Cohen J, Cohen P, West S G, et al.. Applied multiple correlation/regression analysis for the behavioral sciences[M]. 3rd ed. Mahwah, NJ: Erlbaum, 2003.

[26] Muller D, Judd C M, Yzerbyt V Y. When moderation is mediated and mediation is moderated[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2005, 89(6): 852- 863.

[27] 刘小禹,孙健敏,周禹.变革/交易型领导对团队创新绩效的权变影响机制——团队情绪氛围的调节作用[J].管理学报,2011,8(6):857- 864.

ServantLeadershipandEmployeeCreativity:AMediatedModerationModel

LU Jun-ting1,2, ZHANG Zhe1,2, JIA Ming3

(1.SchoolofManagement,Xi’anJiaotongUniversity,Xi’an710049,China; 2.KeyLaboftheMinistryofEducationforProcessControl&EfficiencyEngineering,Xi’an710049,China; 3.SchoolofManagement,NorthwesternPolytechnicalUniversity,Xi’an710072,China)

Based on social information processing theory and the effect of emotion congruent memory, we try to examine how servant leadership affects employee creativity. We collect data from 351 employees and 81 supervisors in 25 sub-corporations of a food producer in China. The results of hierarchical analysis show that (1)servant leadership affects employee creativity through stimulating employees’ prosocial role expectations, (2)positive emotion climate in team amplifies the influence of servant leadership on employees’ prosocial role expectations, and (3)employees’ prosocial role expectations mediate the moderating influences of positive emotion climate on the servant leadership-creativity relationship. Implications of our research for practice and theory and directions for future research are discussed.

servant leadership; employee creativity; prosocial role expectations; positive emotion climate

2016-12-10

国家自然科学基金资助项目(71672139);陕西省留学人员科技活动择优资助项目(18920004)

F272.92

A

1003-5192(2017)06- 0009- 07

10.11847/fj.36.6.9