温度

2017-12-07

“我认为你拍摄的是一组有温度的,真实的,令人感动的作品,那个时候拍摄的场景已经不能再现,被拍摄者从年轻的时候,到有了家庭逐渐稳定下来,他们的状态已经有了很大的变化,而摄影把最初的他们记录下来,这或许就是摄影存在的意义,也是胶片的魅力,更是我们这个空间存在的意义,所以希望你把作品拿出来和大家分享。”

——荣荣

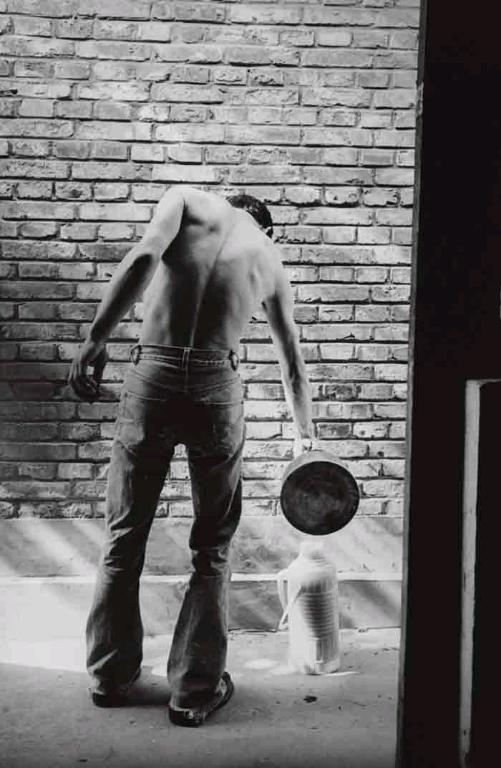

通过近50幅黑白银盐照片,安娜伊思·马田重现了2002-2005年间,“北京地下青年音乐人”这一特殊群体不为人知的幕后故事,表达出他们最真实的日常状态。同为异乡人,安娜与他们成为如同家人般的朋友,而她通过“拍摄”这一动作,也成为这个群体的“在场”者之一。安娜在与策展人荣荣的合作中,结合了自己极具天赋的摄影艺术和三影堂纯熟的暗房技术,传达了地下音乐人那时的欢乐、忧愁和感伤。我们通过摄影,感知温度。

他们——安娜自述

2002年,刚开始拍这组照片时我就起好了这个名字。

当时有一群外国留学生、一个三里屯的小酒吧、一场只有我们几个观众的音乐会。头一回听野孩子乐队演奏古时候的音乐,曲调既不流行,也不上口,却是无可挑剔的好。朋友和他们谈天才知道,他们在酒吧街还有自己的场地“——来吧!”他们邀约。

当时张佺、小索、张玮玮、郭龙、小河、万晓利他们这群年轻人怀着赤诚的音乐心离开家乡、打破常规,去选择自己想要的生活,选择从不懈地创作和激情中寻找自由。透过他们,我们找到了通往还不熟悉的中国的一座桥梁,对库斯图里查和马努乔的热爱也使我们一拍即合。我帮“他们”拍照,学着如何在异国他乡成长,一边学习摄影一边领悟友谊,同时也懂得了保持耐心和宽容待人。那时我们简直就是一家人。

今时今日,我们都有了各自的生活、各自的孩子,但每每再聚,曾经共度青葱岁月所留下的回忆依旧浮现眼前。有几位朋友和他们结婚后,我便不再拍《他们》了,该改名也叫作“《咱们》”。

从2002到2004年,他们生活中那些或快乐或悲伤的时时刻刻,都被捕捉进了这些照片里。

荣荣与安娜的对谈

荣荣:我今年春天第一次看到你这批东西的时候,内心是很激动的,因为在观看的过程中感觉好像自己也曾参与其中,有一种强烈的“在场”感。我很高兴你能如此信任我,把底片交给我们整理,因为我们做这项工作需要默契,时间和精力。

安娜:我平时是特别爱自己决定事情的人,但是关于这个展览的一切决定,我希望以你的意见为准。

荣荣:你是什么时候第一次来中国?是什么机缘让你关注这些音乐人的状态?你当时拍摄他们的出发点是什么?

安娜:那是发生在2001年的事,我当时作为外国留学生在首都师范大学求学,临近毕业的时候,在同为留学生身份的朋友介绍下我认识了野孩子乐队,我们几个留学生女孩彼此之间是非常亲密的。当时我们从位于西三环的校区结伴来到三里屯的一个小酒吧,观看了一个观众不多的演出(当时在场的观众几乎只有我们几个人),正是野孩子乐队的演出。我们与乐队成员交流的过程中,发现彼此是那么相像,这是我们第一次发现在北京有这样的人群存在,他们打扮前卫,才华出众,那么自我地沉浸在自己喜欢的音乐创作当中,其中乐队成员张玮玮拉手风琴、戴法国帽子等文艺的作风,让当时的我大感惊奇。正是发现野孩子乐队的存在,让我产生了强烈的信心,决定留在这个国家生活。

荣荣:这一系列作品,你当时是为杂志或者其他媒体而拍吗?音乐对你意味着什么?

安娜:说到这批作品,我必须强调,这是为我自己而拍。2002年初,那个时候我刚刚开始摄影工作。一方面,我从小就喜欢音乐,很遗憾自己没有受过专业的音乐熏陶,所以主动地去结识做音乐的朋友,并找机会去拍摄他们的生活。甚至有几次我通过合适的契机参与了乐队的演出,同时也把自己从法国带来的音乐素材分享给做音乐的朋友,大家经常在酒吧里聚会,一把吉他就可以谱出优美的旋律,大家情不自禁地哼唱起来。

荣荣:所以我从你拍摄的音乐人题材摄影中,也读出了这一层感受,对于拍摄者来说重要的意义。我发现你拍摄的音乐人,大部分是表现他们在观众看不到的幕后,那些日常的,生活的,排练中的最真实的状态,你通过“在场”,也變成参与者之一。

安娜:是的,另一方面,我与以张玮玮为首的野孩子乐队成员的见面,他们那些浪漫的、文艺的生活深深地感染了我,我感到自己与他们是一样的人,也是促成我拍摄这一题材的主要原因。而当年与我一起在北京求学的留学生同学,有两位已经和其他乐队成员结婚生子,所以我们的关系已经是亲密无间了,这一切都让我觉得这是一个非常对的状态。这在当时的中国来说,是一种另类的、边缘化的生活方式的选择。

荣荣:我觉得你描述的音乐人群体这种半地下的演出和生存状态与我们这些体制外艺术家当年的状态非常相似,同样的另类,同样的边缘化,就像我们当年“北京东村”的艺术家被称作北漂、盲流,与主流意识的生态形成强烈地对比。

安娜:我作为在中国求学的法国人,对你的看法有着更深刻的理解,我当年走在北京的街道上,感觉像是动物行走在动物园里,大家看我的眼神是奇怪的,是不理解的。即便我现在已经在中国定居了15年,嫁给了中国人,还是不断有人对于我能说一口流利的中文表示非常惊讶,这让我感到十分无奈,我多么渴望消除自己的特殊性,让大家把我当成“自己人”,而不是一个“老外”。我觉得北漂艺术家、地下音乐人的状态与我也极为相似,同样不是本地人,同样的年轻,同样有一个梦想,在等待一个机会能够实现。和他们在一起让我第一次在中国有了归属感,我们一起做饭,一起交谈,一起过春节,就像融入了一个大家庭,一个精神的乌托邦,每一天都是快乐的,新鲜的,充满活力。

我关注的更多是音乐人自身的状态。我第一次接受专业的摄影训练是在巴黎上大学期间,报了一个摄影班,但我从小一直喜欢摄影,我父亲有很好的相机,拍摄很多我们家人的肖像,从那时起,我对摄影产生浓厚的兴趣,所以从事摄影工作也是受父亲影像。18岁的时候,我独自一人去香港旅行,父亲赠送了我人生第一台专业相机。

犹太人的特殊身份,在欧洲被认为是一辈子的外国人,特别是二战期间,希特勒屠杀犹太人的悲惨过往还历历在目。犹太人一辈子都在流浪,为了得到自由,这个痛苦的过程不断推进他们往前走。犹太人没有自己固定的家,我的父母也遵从这个民族的特殊生活哲学,他们从来都没有自己真正意义上的家,一辈子都在迁徙,这让我年轻的时候感到非常没有安全感。所以在与北漂或者其他生活在本地的外地人相处时,我感到很舒服,很自然,因为我们的经历是相似的。包括我的丈夫,同样也是外地人在北京,所以我们一开始就有很多共同性。

荣荣:我认为你拍摄的是一组有温度的,真实的,令人感动的作品,那个时候拍摄的场景已经不能再现,被拍摄者从年轻的时候,到有了家庭稳定下来,他们的状态已经有了很大的变化,而摄影把最初的他们记录下来,这或许就是摄影存在的意义。

安娜:这是我最爱的作品,就像你挑选出来的这批作品,非常感谢你通过三影堂专业的暗房技术帮助我重现了这批尘封已久的作品,我非常激动,因为有很多照片我也是第一次看到它们从底片被放大,这是一个非常棒的礼物。

荣荣:我也很享受观看、挑选这些作品的过程,因为我通过这批作品完整地看到了一个音乐人群体的生存状态,其中很多不为人知的场景和故事,这是我的兴趣所在。我认为这些作品是非常有价值,这是胶片的魅力,也是我们这个空间(三影堂)存在的意义,所以希望你把作品拿出来和大家分享。