福州船政的历史角色

2017-12-06汤伏祥

■ 汤伏祥

船政是三千年未有之大变革的产物。“师夷制夷”的爱国自强意识;“穷则变,变则通”的变革思想;“东南大利在水而不在陆”的海权意识;“船政根本在于学堂”的人才观;“引进西学,为我所用”和“求是、求实、求精”的教育观;“窥其精微之奥”的留学观等,都是前所未有的思想变革,它让世人为之惊叹,为之振奋。李鸿章曾说船政是“开山之祖”,清史稿也称赞船政学堂成就之人才,“实为中国海军人才之嚆矢。”1881年,英国军官寿尔参观船政后也感到震惊,他说:“我们记得,五十年前,中国是完全和西方的国家隔绝的,仿佛它是属于另外一个行星。因此,当我们看到,由于与外国的世界接触的结果,它的一部分高级官员的思想与思维的习惯已发生了令人惊羡的革命,我们不能不觉到骇愕。”①

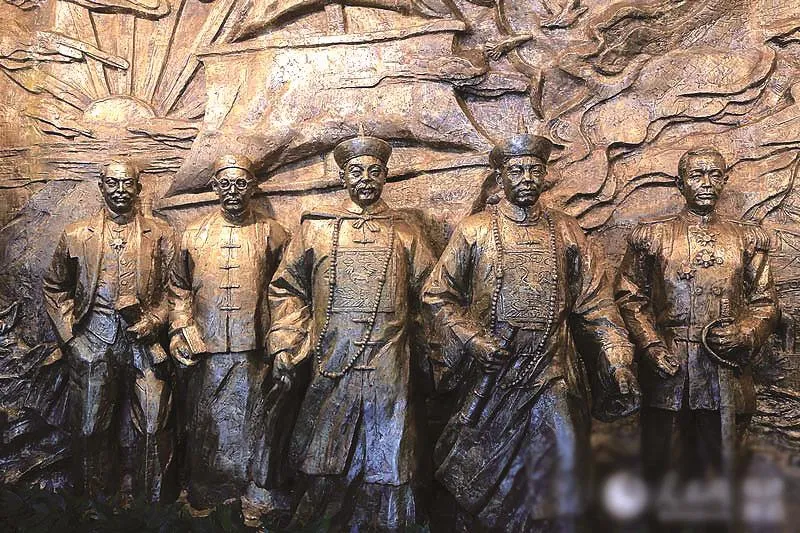

左宗棠与他的同僚们

正是因为福州船政带给时局之惊喜,带给时代之进步,带给世人之思想,带给未来之希望,奠定了它在中国近代史上的重要地位。福州船政扮演之角色看似是“船政”二字,看似是造船制船的技能,但事实上,它扮演的角色却是全方位的,它不仅是先进技术的革新者、实践者、追求者,是技术领域变革的先生,是政治、经济、文化、教育、军事等领域革新的推动者、实践者,更是民族复兴伟大事业的追寻者。

一、福州船政的历史地位

福州船政的近代有识之士追寻国强民富的生动实践,是近代以来有识之士追寻中华民族伟大复兴大业的起点之一。福州船政作为爱国自强运动的起点之一,作为有识之士的追梦民族复兴的起点之一,它在近代中国历史留下了自己的身影,并随着时间的推移,其中诸多的创举和实践为后来中国的近代化变革产生了深远的影响,也因此奠定了它在中国近代史上的独特地位。

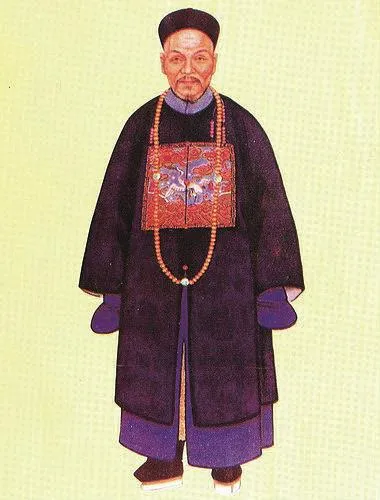

沈葆桢

詹天佑

从船政的技术革命上讲,它作为中国最早最大规模的造船工业企业,其技术的变革直接推动了中国工业技术的发展。福州船政创办之初,短短5年的时间,船政造船厂建成大小轮船15艘,其中184千瓦的1艘、110千瓦的9艘、59千瓦的5艘。其中自制的110千瓦的船用蒸汽机,其技术含量和做工精细程度可以与英国造的船相媲美。

福州船政的40多年时间里,共造各类兵商轮船44艘,历经了从木壳木胁船身无装甲(全木质结构),到铁胁(钢槽为胁)木壳、铁胁双重木壳无装甲,再到钢胁钢壳装甲舰;从明轮到暗轮(螺旋桨),从螺旋桨到双螺旋蒸汽机;从卧式单汽缸蒸汽机到卧式双汽缸蒸汽机;从排水量二百吨到排水量万吨;从零件全部依赖进口到部分仿制、部分零部件自制,再到全部自行设计建造;造船工艺从铁钉连接捻缝到全电焊工艺……中国近代造船史经历了木质轮船—铁胁快船—钢质军舰的发展阶段,造船技术也从技术引进实现了技术独立的跨越式发展。

从培养人才上讲,福州船政,特别是船政学堂对人才的培养,对近代中国教育产生了广泛的影响。船政学堂引进的是西方教育模式。前学堂学制造,采用法国军港士官学校的科目训练,修法语,设轮船制造、轮机设计两个专业;后学堂学驾驶,采用英国海军的培养方法训练,修英语,设驾驶、管轮两个专业。各专业学制初定为5年,实际延长到一百个月,所以有“八年四”之称。各个专业都有比较完整的工程教学课程体系,都设有堂课(理论课)、舰课或厂课。堂课有内、外课之分。内课包括公共课、专业基础课和专业课。公共必修课程有外语(法文或英文)、算术、平面几何等。专业基础课程和专业课程,有的相通,有的则完全不同。这种课程体系打破了封建教育的传统模式,开创了近代教育的先河。

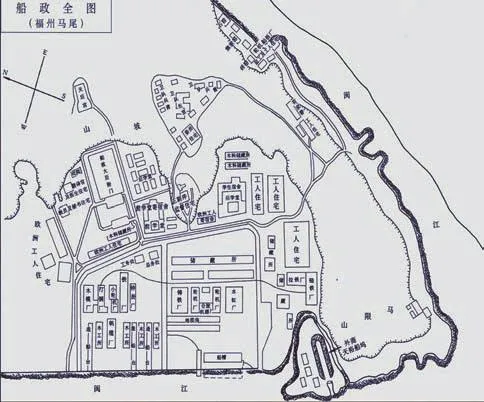

左宗棠创办的福州船政遗址

如果是船政学堂乃近代中国第一所高等教育之学院,可能会有不同的看法,因为一般认为:京师同文馆是中国近代最早设置的新式学校,也是中国近代第一所高等学校;天津中西学堂为中国第一所近代性质的高等学校;京师大学堂是中国第一所近代大学。但可以肯定的是船政学堂是近代中国最早设置的具有高等教育性质的、最具影响力的院校之一。高等教育研究专家、厦门大学教授潘懋元分析得好,他认为京师同文馆“从学生水平或课程设置上看,都不具备近代专科教育的基本特征”。即使是1867年京师同文馆增设的天文算学馆“也不是中国近代第一所高等学校”,当年招生30名,退学20名,只剩下10名学生,大多是有了孙儿的老头,只好并入旧馆。所以“无论从创办时间、分科设置专业以及专业课程体系,都应让位于福建船政学堂”。而天津中西学堂、京师大学堂都在福建船政学堂诞生29和32年以后才成立的。显然福建船政学堂是中国近代第一所高等院校。潘懋元还认为,“福建船政学堂在建立高等教育体制、为国家培养高级专门人才,促进中西文化交流上,比之清末许多高等学校,影响更深,作用更大”。

船政规划全图

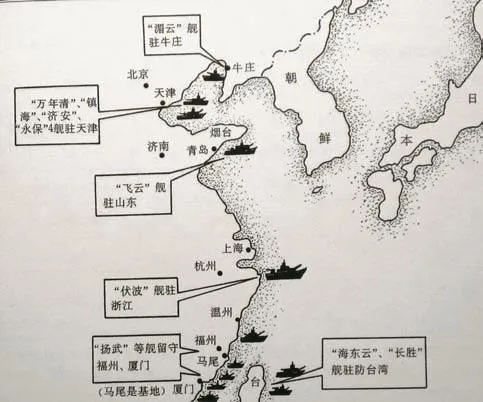

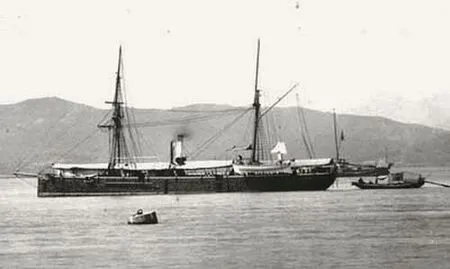

船政建造的船舰分布在各港口

从近代军事变革上讲,福州船政乃中国近代海军的摇篮,船政总理衙门职责范围便包括筹建海军,发展海上军事力量,维护国家海权。福州船政创办的初衷之一,就是整顿水师。左宗棠上奏清廷设立船政的奏折就讲到“欲防海之害而收其利,非整理水师不可”。船政造船,主要造的是军舰,武装海军;同时制炮,生产鱼雷,也是为了武装水师。福州船政学堂培养的人才,主要是造船和驾驶人才,也都是为造舰和水师服务。求是堂艺局章程明确规定“各子弟学成后,准以水师员弁擢用”。中国近代第一支舰队正是从船政开始的,她比南洋水师(1884年创立)、北洋水师(1888年创立)都早。因此,福州船政被誉为“中国海防设军之始,亦即海军铸才之基”。同时,学堂实行的是供给制和军事化管理。“饮食及患病医药之费,均由局中给发”,“饮食既由艺局供给,月给银四两”;学生管理由稽查、管理委员负责,学堂“派明干正绅,常川住局,稽察师徒勤惰”。在外人看来,造的主要是兵船,培养训练的主要是水师,是事实上的海军军事基地。在福州船政的熔炉里,中国海军人才得以培养,一代又一代的海军将领在这里产生,据不完全统计达1100多名,占中国近代海军同类人员的60%,晚清和民国时期的多数海军高级将领,如总理南北洋海军兼广东水师提督的叶祖珪、曾一度代理北洋政府国务总理的海军大臣萨镇冰、领衔发表著名的《海军护法宣言》的海军总长程璧光、被孙中山任命为海军总长兼总司令的海军上将黄钟瑛,历任海军总长、交通总长、教育总长等职的刘冠雄,等等,都是福州船政的毕业生。

福州船政因为其主政者站位的高远奠定了其开阔的历史视域,加上一批又一批图强爱国者的不断努力与实践,在近代中国变革中产生了积极的推动力,也因此奠定了其在近代中国独特的历史地位。这是福州船政的骄傲,也是以福州船政为代表的近代中国奋发图强的历史的骄傲。

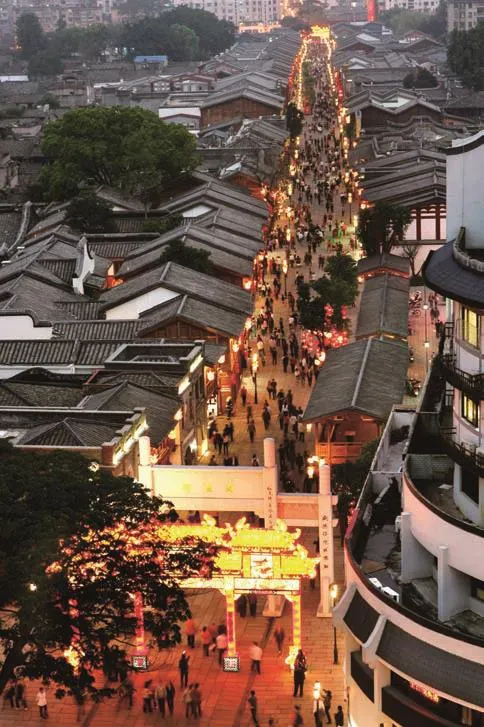

三坊七巷

二、福州船政对近代中国的影响

船政学堂创办的初衷就是“师夷长技以制夷”,从科技层面回应西方海上文明。从1866年左宗棠在福州马尾创办了福州船政始,在近半个世纪的时间里,船政轰轰烈烈地开展了建船厂、造兵舰、制飞机、办学堂、引人才、派学童出洋留学等一系列“富国富民”的活动,培养和造就了一批优秀的中国近代工业技术人才。他们紧跟当时世界先进国家的步伐,推动了中国造船、航空、铁路交通、矿业开采治炼、电信、测绘、气象等近代工业的诞生与发展,促进了中国近代化进程,船政也因此成为近代科技的摇篮。

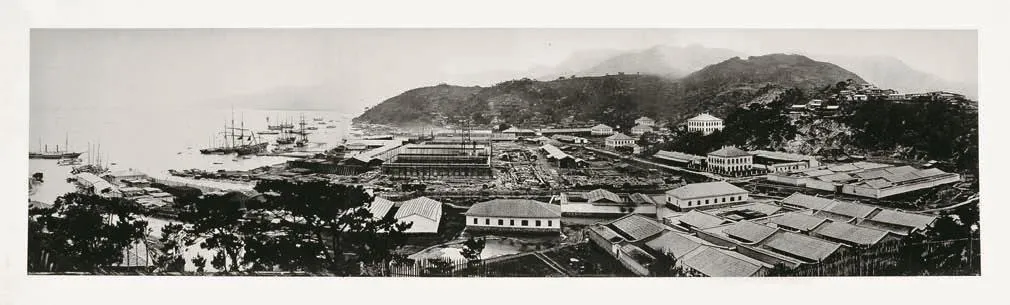

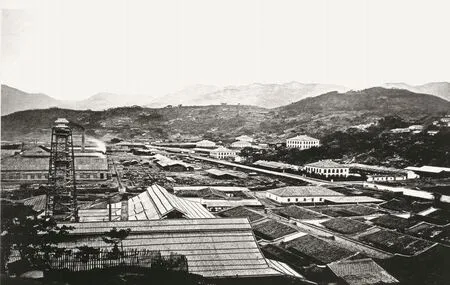

1866年12月23日,船政诸厂破土动工。次年7月,沈葆桢正式到任后又大力发展,成为远东规模最大的造船工业基地。图为船政全景。

船政造船,配套设备必须自己制造,原材料必须自己加工,从而衍生出了机械制造等众多工业门类。而追求工程技术人才培养精益求精的船政学堂,开启了留学生制度,派出了一批优秀的毕业生。这些接触到西方先进技术文明的学子学成后回国后投身民族工业,对近代中国众多工业领域,产生了开拓和奠基作用。著名历史学家刘京广曾说过:“福州船政是中国工业化的第一次大规模尝试,在历史上意义重大,影响深远。”

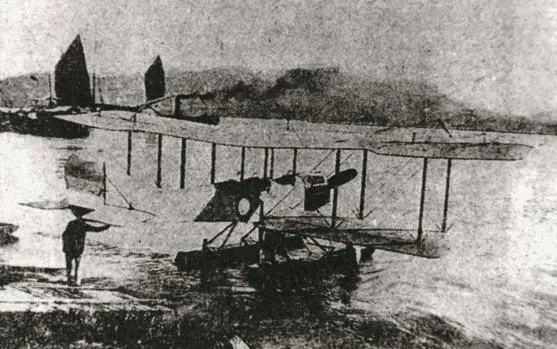

飞机厂滑道。制成后的飞机从滑道下水

在近代科技上,福州船政作为近代科技的发觞,它直接推动了近代电信业的发展。中国接触到电信工业,始于1842年英国大东电报公司在闽江口川石岛铺设川石—上海,川石——香港两线。此后,陆续有一些国外公司出于利益考虑,在国内擅自或强行铺设电报线。如福州泛船浦至马尾罗星塔的电报线就是1874年丹麦大北公司擅自架通并置机通报的。而中国人创建自己的电信业,则始于福州船政。1876年4月,福州船政电报学堂正式开学,这是中国第一报电报高等学堂,开设了轮机、电气、电信、电报和制造电线专业。第一次招生70名,生源主要来自船政学堂毕业生及高年级已有数理基础的学生,如陈平国、苏汝灼都是前学堂第一届制造班的毕业生。电报学堂到1882年共培养出专业电信人员140人。这批学员毕业后,均能通晓“竖桩、建线、报打、书记、制造、电气等艺”。他们中的一部分留在船政负责电报业务;少数成绩优异者,被学堂选派到英国、丹麦专造电气局留学深造;其余均被分配到全国各地当工程师,负责架设电报线或办电报学堂,培养新的电信人才,直接推动了中国近代电信事业的发展。

福州马尾船政浮雕

在近代教育上,福州船政作为近代高度教育的典范,打破了中国数千年来的教育理念,并塑造出新型、适合时代发展的近代教育精神——“爱国、学习、竞争”。这不仅符合当时对人才的基本要求,其中蕴含了“师夷长技以制夷”的学习精神,“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的爱国精神,以及“物竞天择、适者生存”的竞争精神。另外,船政学堂的职业教育精神和侧重海洋、海防思想的教育宗旨,也是现代化教育理念的体现。福州船政重视新知育才,先后开办制造(造船)、绘图(设计)、艺圃(技工)、驾驶、轮机、电讯等专业,形成比较完整的教育体系,对近代中国教育事业的发展产生了深远的影响。

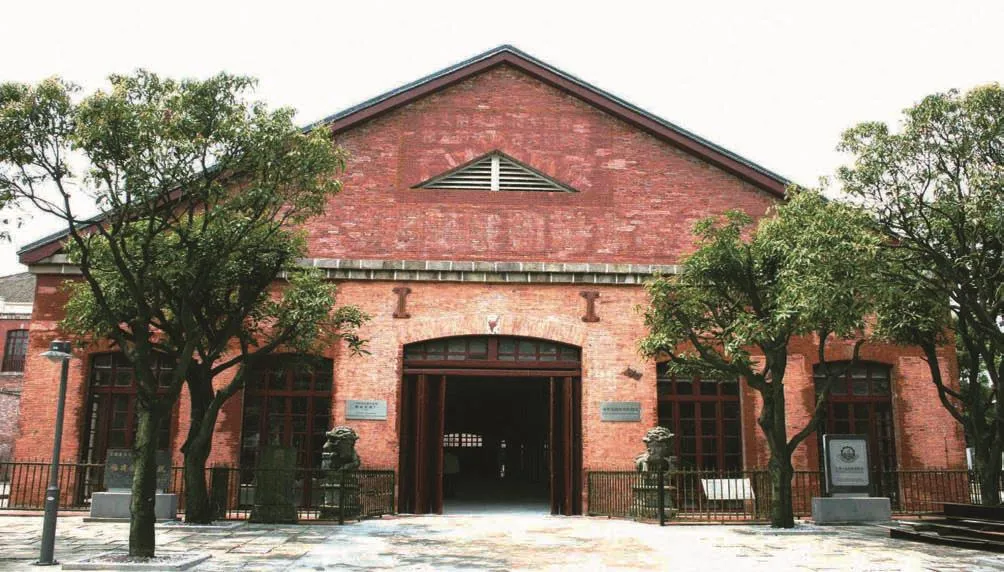

福州马尾船政博物馆

船政学堂作为中国近代引进西方教育模式的第一所高等院校、中国近代第一所海军军事院校、中国近代首创留学生教育制度的高等学府、中国近代第一个产学一体、多元结合的教育机构、近代中西方文化交流的一面旗帜、近代西方先进教育模式中国化的典范。可以说是“一个学堂引领一个时代”。船政学堂把培养人才作为船政的重中之重。船政学堂培养的人才叱咤风云,成为中国近代化的栋梁,成为轮船、铁路、航空、天文等领域的权威,成为国家的高级军事将领,成为中国近代海军的主要骨干,成为救亡自强的启蒙思想家,成为第一批职业外交家,成为第一代文学家翻译家。船政在近代中国发挥的作用举足轻重。

在近代思想上,福州船政将开眼看世界提高到一个新的高度。林则徐、魏源等先进者开眼看世界,强调“师夷制夷”的主张。但到了左宗棠、沈葆桢时除了“师夷制夷”外,更多的“师夷长技以自强”。学西方之所长而强盛自己。这是开眼看世界新的认识。为此沈葆桢等船政大臣,就自觉地把人才培养看成船政的重中之重。看到中西方的差距,实际上是人才的差距。这种认识和战略思想至今还十分难能可贵,在150年前的大变革时代,更显政治智慧和远见卓识。同时,为了能在引进西方教育模式的同时坚持权操诸我,把大权牢牢地掌握在中国人手里,沈葆桢以他爱国忧民、勤政廉政、坚忍不拔、严谨务实的作风努力实践着。再者,为了真正开眼看世界,福州船政大力主张出洋留学,切实学习西方先进技术及思想。福州船政作为中国最早一批留洋学习的开创者,对近代留学事业及思想变革产生了深远影响。福州船政《奏定学堂章程·学务纲要》就规定:“出洋考察为办学人员之必要条件”。出洋留学无疑开拓了眼界,更切实了解了西方的政治、经济等制度,这为后来的思想引领起到了重要作用。晚清40多年,船政学堂共毕业学生510名(连同民国初期毕业的共629名),选送出国留学生四批及零星派出共111人。他们分赴法、英、德、美、比、西、日等国。学习的专业主要有造船、航海、飞机、潜艇、枪炮、鱼雷、矿冶、机械、无线电、天文等。学成回国,成为我国科技力量的主要骨干,典型的代表有“铁路之父”詹天佑,外交家罗丰禄、陈季同,造船专家魏瀚、郑清濂,矿务专家林应升、林日章,轮机专家陈兆翱、杨廉臣等。他们的影响之深,至今仍使福建的科技人才成为一道亮丽的风景线。再例如船政学子在严复,福州船政学堂毕业后,再派往英国皇家海军学院学习,系统接触西方社,而后翻译了著名的翻译了《天演论》,系统介绍西方民主和科学,宣传维新变法思想,将西方的社会学、政治学、政治经济学、哲学和自然科学介绍到中国,倡导“物竞天择,适者生存”的主张。

1870年英国人汤姆森拍摄的船政

在近代军事上,福州船政成为中国海军的摇篮,培养了一大批高级将领,更为重要的是福州船政奠定了中国近代海防、海权意识及思想。福州船政的建立及其倡导的思想理念,本身就促进了近代中国海权意识的觉醒。左宗棠建立船政的目的是“防海之害而收其利”,达到“以大海为利”的目的。以福州船政而建立的中国新式海军,更是近代海洋意识觉醒的一个重要理念,其根本是为了加强海防:“闽之设船政也,原为天下海防之计”,“船政为海防第一关键”,“船政为海防水师根本”。建立强大的海军护卫中国海疆,是中国海防思想的大进步,也是福州船政对近代中国军事的重大贡献。福州船政建立了中国最早的兵工厂;建立了中国第一支海军舰队。民国后,又设立了飞机制造工业工程处,采用国产材料成功地制成了我国第一架水上飞机。这些都为维护海权,推动中国军事近代化建设产生了深远的影响。

福州船政的对于近代中国的影响是广泛而深远,可以说,在思想上引领了时代的变革;在技术革新上,是近代工业文明的窗口;在教育上是近代中国教育的一面旗帜;在军事上则是中国海军的摇篮。

注释:

①寿尔,《田凫号航行记》,参见《洋务运动(八)》,上海人民出版社1961年版,第375页。