不同胰岛素给药方法对糖尿病治疗的疗效差异分析

2017-12-05屈会云

屈会云

[摘要] 目的 观察并分析糖尿病患者采用不同胰岛素给药方法进行治疗的疗效差异。方法 选取该院2016年1—12月收治的98例糖尿病患者为研究对象,随机将其分为对照组与观察组,两组患者均接受胰岛素治疗,但给药方法有所不同:对照组采取多次皮下注射的方法,观察组则运用胰岛素泵连续皮下输注。对两组患者的治疗效果展开对比与评价。结果 两组治疗前患者的空腹血糖(FPG)及餐后2 h血糖(2hPG)水平差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组血糖水平明显低于对照组(P<0.05)。此外,观察组患者达到目标血糖值的时间、胰岛素平均用量等均显著低于对照组,数据差异有统计学意义(P<0.05)。结论 临床在对糖尿病患者展开胰岛素治疗时,通过采取胰岛素泵连续皮下输注的給药方法,可有效降低患者的血糖水平,减少胰岛素的用量,缩短达到目标血糖值的时间,值得临床重视。

[关键词] 糖尿病;胰岛素治疗;给药方法;疗效差异

[中图分类号] R587 [文献标识码] A [文章编号] 1672-4062(2017)07(b)-0049-02

糖尿病为临床一项常见的慢性代谢性疾病,主要是由于患者胰岛素分泌不足,导致机体血糖偏高,蛋白质及电解质紊乱而形成,临床表现为多饮多食、身体消瘦等。相关调查研究显示,在世界非传染性疾病中,糖尿病的发病率仅次于心血管疾病与肿瘤疾病,位居第3[1]。对于糖尿病患者而言,其病程较长,病情绵延不愈,再加上高糖环境给细菌的繁殖提供了有利条件,容易出现其他并发症,倘若未能将其血糖水平控制住,那么就容易导致肾、心脑血管及神经等系统病变,对重要靶器官造成损害,情况严重时还会引发酮症酸中毒,因而给患者的身心健康及生活质量带来了不小的危害[2]。由此可见,做好糖尿病患者的临床治疗工作尤为重要。目前,临床在治疗糖尿病患者时,主要采取胰岛素药物治疗方法,而随着给药方法的不同,患者获得的治疗效果也存在一定的差异。基于此,该文2016年1—12月以该院98例糖尿病患者为例,就其采用不同胰岛素给药方法的治疗效果差异展开探究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院收治的98例糖尿病患者为研究对象,采取随机抽签的方法,将其分为对照组与观察组,每组49例。对照组中,男性29例,女性20例,年龄在34~67岁之间,平均(44.5±4.5)岁;病程为3个月~12年不等,平均(5.8±1.8)年;平均体质量指数(BMI)为(22.6±3.7)kg/m2。观察组中,男性28例,女性21例,年龄在35~68岁之间,平均(44.7±4.6)岁;病程为5个月~11年不等,平均(5.4±1.6)年;BMI为(22.8±3.5)kg/m2。所有患者经临床诊断,符合WHO提出的有关糖尿病的诊断标准,同时排除合并严重血液疾病者、妊娠期或哺乳期女性、恶性肿瘤等患者。在一般资料对比中,两组患者差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 治疗方法

待所有患者入院后,给予其饮食控制及常规运动治疗,同时停服其他降糖药。两组患者均接受胰岛素治疗,并控制剂量在0.5~1.0 U/(kg·d)的范围内,但给药方法有所不同:对照组采取多次皮下注射的方法,也即在三餐开始前的30 min左右,分别向患者皮下注射甘舒霖R(国药准字号为S20020092),睡前再皮下注射甘舒霖N(国药准字号为S20020091)。观察组则运用胰岛素泵连续皮下输注,具体操作为:选用型号为Mini Med507的胰岛素泵,用连续导管将泵和针头连接起来,持续向患者皮下输注甘舒霖R。其中,将患者全天需使用的胰岛素总量分为基础量(占50%)与餐前追加量(占50%),借助预测程序将胰岛素的用量及输注速度设定好。借助皮下埋置的针头,将基础胰岛素连续24 h输入患者体内,餐前追加量则在中晚三餐分别按50%、25%、25%的比例进行分配。在治疗期间,采用血糖仪来测量所有患者的血糖水平,并根据其指尖血糖情况来合理调整胰岛素的用量。

1.3 观察指标

采用血糖仪对患者治疗前后的末梢血进行监测,确定患者的空腹血糖(FPG)及餐后2 h血糖(2 hPG)值,以此为依据,计算出患者血糖达标的时间,同时统计并记录两组患者胰岛素的用量及低血糖发生率。

1.4 统计方法

采用SPSS 21.0统计学软件来分析所有数据,计数资料用[n(%)]表示,行χ2检验,计量资料用(x±s)表示,进行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后血糖水平比较

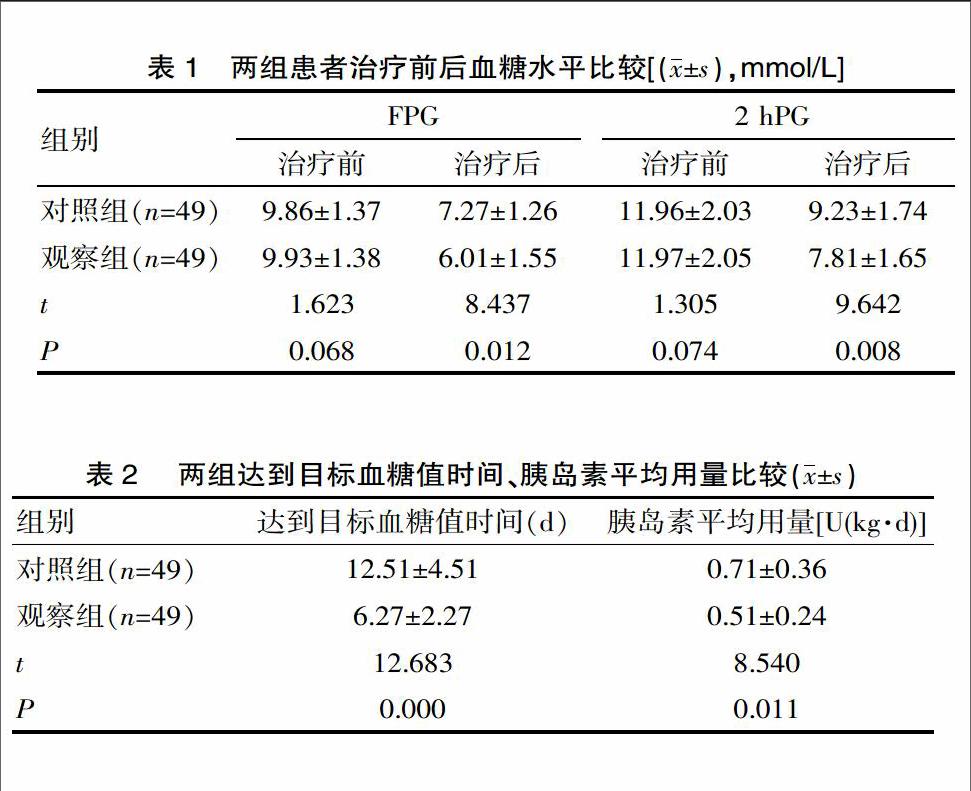

两组治疗前患者的FPG及2 hPG水平差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者的FPG及2 hPG水平均下降,且观察组的下降幅度明显大于对照组(P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者达到目标血糖值时间及胰岛素用量等指标情况

经统计,观察组患者达到目标血糖值的时间、胰岛素平均用量以及低血糖发生率均显著低于对照组,低血糖其中对照组发生率为16.3%,观察组为2.0%数据差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

3 讨论

糖尿病在临床上比较常见,属于一种代谢性基础疾病,主要临床特征为高血糖,诱发因素包括遗传因素及环境因素。对于普通糖尿病,如果未能及时采取有效的治疗及干预措施,那么就有可能进一步发展为重症糖尿病,同时还可引起肾功能衰竭、肢端坏疽、双目失明、心血管事件等严重并发症,甚至还会引起死亡,对患者的生命安全及生活质量造成严重危害。当前,临床主要将糖尿病分为1型、2型、妊娠期糖尿病及其他类型,其中,发病率最高的为2型糖尿病。近些年来,随着人们生活水平与饮食习惯的改变,使得糖尿病患者在逐年增加,并且呈现年轻化的趋势[3]。因此,需加大对该病的重视力度,通过采取合适的降糖方法,有效控制患者的血糖水平,促进其预后的改善。

目前,临床在对糖尿病展开治疗时,胰岛素为常用到的一种治疗药物,其对组织摄取、利用葡萄糖可产生一定的促进作用,有效增加糖原的合成,在抑制糖异生的基础上,达到降低患者血糖水平的目的[4]。在向患者应用胰岛素时,皮下注射为一种较为常见的给药方法,尽管可有效控制血糖水平,但对于1型糖尿病患者而言,他们即便接受胰岛素治疗,但其餐后血糖依旧会上升,还会将达到目标血糖值的时间延长,增加患者低血糖的发生概率及经济负担。

有研究显示,通过采用胰岛素泵,可全天24 h保持患者血糖稳定,且患者夜间输注的胰岛素量比较少,可防止低血糖的发生,并且还可从患者实际需求出发,对胰岛素的用量进行有效控制,在缩短达到目标血糖值的时间的同时,有效减少不良反应的发生[5]。另外,采用胰岛素泵的给药方法,还可有效降低患者餐后血糖水平,积极控制糖尿病并发症的进展,充分改善患者的预后及生活质量。该实验中,采用胰岛素泵连续皮下输注给药方式的观察组患者,其血糖改善程度,以及达到目标血糖值的时间、胰岛素平均用量、低血糖发生率等指标均显著优于接受多次皮下注射胰岛素治疗的对照组患者(P<0.05)。这一结果也进一步证实了采用胰岛素泵给药方式的优越性。

综上所述,对于糖尿病患者,通过采取胰岛素泵连续皮下输注胰岛素,可有效降低患者的血糖水平,减少胰岛素的用量,缩短达到目标血糖值的时间,具有重要的应用价值。

[参考文献]

[1] 胡娟,李纯诚.刍议不同胰岛素给药方法对糖尿病治疗的疗效差异[J].糖尿病新世界,2014,34(16):41,43.

[2] 赵海云.不同胰岛素给药方法对糖尿病治疗的疗效差异分析[J].世界最新医学信息文摘,2016,16(88):101.

[3] 张伟,梁干雄.不同胰岛素给药方法治疗糖尿病的疗效比较[J].中外医学研究,2013,11(4):31-32.

[4] 张瑾,卢红.探讨不同胰岛素给药方法用于糖尿病患者治疗中的临床效果[J].糖尿病新世界,2016,19(6):91-92.

[5] 庞智鸿.糖尿病治疗中应用不同胰岛素给药方法治疗的疗效研究[J].中国医药指南,2017,15(1):86-87.

(收稿日期:2017-04-20)endprint