英语为母语的汉语学习者音系—语义界面习得研究

2017-12-03印睿

摘 要:自界面假说提出后,其在二语习得领域的研究日益受到重视。该假说将二语习得最终造诣阶段的语言不精通状况归结为语言界面处的难以攻克。文章呈现的调查研究证实了英语为母语的汉语学习者在多音字学习过程中遇到的困难:即便在最终造诣阶段,他们也难以轻松驾驭汉语多音字。文章在音系—语义内界面框架内分析了英语为母语的汉语学习者多音字的掌握情况,尝试探讨汉语界面处的习得、界面理论的复杂性及其对汉语的适用性。

关键词:界面假说 二语习得 汉语多音字 音系—语义内界面

一、引言

現代语言学的界面概念最早可以追溯至一百年前Sussure的能指和所指之间的交界面(褚孝泉,2013)。界面术语正式来源于Chomsky的生成语言观。他在原则和参数理论(Principles and Parameters)中提出“以句法为核心的运算系统与其他领域进行接口运算”的概念。根据这一理论,语言模式表现为句法、逻辑式(LF)和语音式(PF)之间的接口运算。逻辑式即语义层面,语音式即语音层面。这些运算层次存在于普遍语法之中。(杨连瑞、戴月、李绍鹏,2013)

此后,Jackendoff(1997)提出了三方平行建构理论(The Tripartite Parallel Architecture)。他认为,语言系统由句法、语音和语义这些共同运行的模块构成,各模块间通过界面规则(interface rules)相互关联。Jackendoff的理论不同于Chomsky以句法为中心的单一界面理论。他将语言系统描述成句法、语音、语义的平行界面运算。Reinhart(2006)在Jackendoff界面理论的基础上,提出了语言界面建构模型(Language Interface Architecture Model)。在他看来,句法仍然是语言系统的中心环节,句法同概念、语境推断和感知动觉等独立的认知系统相互关联建立交界面关系。

Reinhart的理论得到了Rothman(2011)等人的支持。他们认为这一理论在解释儿童一语阶段的对错交替现象(optionality)时有较好的说服力。自Sorace(2006,2011)等人正式提出界面假说(interface hypothesis)后,理论本身及其在二语习得领域的应用引发了诸多热议。研究者普遍认为,涉及语言系统内部的句法—语义、句法—形态、形态—音系等内界面习得较语法外界面如句法—语用/篇章、音系—感知动觉等相对容易。(戴曼纯,2014)

我国界面研究热潮兴起于近十年。《句法—语义界面研究》(沈圆,2007)是国内第一部界面研究专著。从2009年开始,特别是2010年以后,我国界面研究成果日益显著,逐步与西方接轨。尤其是2012年中国外语界面研究专业委员会的成立促进了国内界面研究的盛况。一些专家学者开始大量引进和介绍国外界面研究成果。(潘文国,2012;杨连瑞等,2013;朱跃等,2013;常辉,2014;戴曼纯,2014)

从界面概念的产生到界面假说的正式提出,不同研究者对语言系统的运算规则和习得规律有着不同的看法。尽管他们对界面运行规则各持己见,但几乎都认同语言系统的界面概念和形式主义的研究框架。我国语言学界的界面研究起步较晚且研究内容多见于对外语语言系统的研究,本族语研究较少。文章旨在通过界面假说这一全新的二语研究视角,以汉语多音字为例,探索英语为母语的汉语学习者音系—语义界面习得状况,以期探讨界面假说的汉语适用性,丰富相关研究。

二、现代汉语多音字的分类

汉字是音、形、义相结合的文字。汉语拼音分声母和韵母。声母、韵母和声调共同组成了汉语的语音。当声母、韵母和声调任意一个发生变化,字的读音就会改变。汉语多音字按声韵调的变化可分为三类——多调字、多声母字和多韵母字。

(一)多调字

多调字指多音字有多个声调。单纯的多调字指声母、韵母不改变只有声调变化的字,例如:分fēn/fèn、背bēi/bèi、同tóng/tòng等。非单纯多调字指声母、韵母和声调都可能发生改变的字。这样的字分为三类:1.韵母不变化、声母和声调发生变化的字,如长cháng/zhǎng、系jì/xì、圈quān/juàn;2.声母不变化、韵母和声调发生变化的字,如柏bǎi/bó、血xi/xuè;3.声母、韵母、声调都发生变化的字,如茄qié/jiā、宿sù/xiǔ。

(二)多声母字

多声母字指多音字有多个声母。单纯的多声母字指声母变化、韵母和声调不变的字,如系xì/jì,校xiào/jiào等。非单纯多声母字分为三类:1.韵母不变、声母和声调发生变化的字,如查chá/zhā、奇qí/jī;2.声调不变、声母和韵母都发生变化的字,如吓hè/xià;3.声母、韵母、声调都发生改变的字(同2.1例)。

(三)多韵母字

多韵母字指多音字有多个韵母。单纯多韵母字指韵母变化,声母和声调不变的字,如咽yàn/yè。非单纯多韵母字分为三类:1.声母不变,韵母和声调变化的字,如血xiě/xuè、觉jiào/jué;2.声调不变,韵母和声母变化的字,如爪zhuǎ/zǎo、凹āo/wā;3.声母、韵母、声调都发生变化的字(同2.1例)。

综上,汉语多音字又可以细分为单纯多调字,单纯多声母字,单纯多韵母字,韵母不变、声母和声调发生变化的多音字,声母不变、韵母和声调发生变化的多音字,韵母不变、声母和声调发生变化的多音字和声韵调都发生变化的字,共七类。

三、实证研究

现代汉语中存在着为数不少的多音字。多音字现象是汉语音系的一大特色。汉语多音字的学习一直是个难点,即使对本族语学习者来说,也需要花费较长的时间才能掌握。现代汉语中存在的多音字现象及其分类依据完全不同于英语的语言体系,英语为母语的汉语学习者是否能在多音字的习得过程中建构音系—语义之间的界面关系呢?文章根据这一疑问设计了一套语言实验,对母语为英语的高水平汉语学习者进行了调查。endprint

调查内容以窦连芳(2010)《对外汉语教学中的多音字研究》一文中基于《汉语水平词汇与汉字等级大纲》和6部主流对外汉语教材中的多音字分类统计情况为蓝本。窦的研究将汉语多音字按出现频率由高到低分为三个部分:第一部分为67个最常用多音字,第二部分为64个次常用多音字,第三部分为69个出现频率较少的多音字。本实验以60个多音字为基准,按每一部分多音字比例制成问卷。三部分多音字按首字母顺序排列情况及相关实验数据见表1。

问卷测试采用选择题的形式。每题给出一个多音字词语并提供多个读音选项,這些选项囊括了《对外汉语教学中的多音字研究》中统计出现过的读音。为了确保实验的准确性和客观性,每个选项按声调顺序排列且含同一个字的词语不相邻排列。问卷分为两部分,第一部分为受试者基本情况统计,第二部分为常用多音字测试,按测试内容可分为4个部分。这4个部分包括三部分,每部分20个词以及最后一部分特殊字测试。

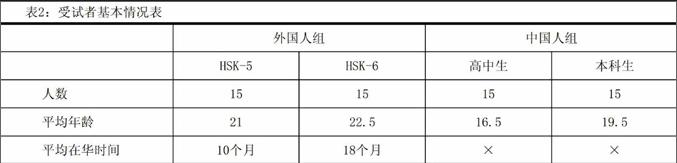

多音字测试共162个词,每个词一分。共有30名母语为英语的汉语学习者参与了测试。受试者分别来自美国、英国、加拿大、澳大利亚等国家,均通过了中国汉语水平考试(HSK)且成绩为5级或6级。另有30名中国人作为控制组也参与了实验。控制组来源为湖北省内高中生和大学本科生。详见表2。

四、结果分析和讨论

表3的数据显示:多音字测试中,汉字出现频率越高,外国人组得分率越高。这种情况应该是和测试者接触到的多音字文本频率相关。而中国人组几乎不受此影响。第四部分为特殊字测试,外国人组得分率较低,这与他们的汉文化局限相关,还有可能源于母语音系对二语信息处理的干扰。

根据界面假说,语言系统内部的界面习得相对容易,而语言系统的各个部分和其他认知系统形成的界面会成为成人二语习得的难点。问卷中错误率很高的词,如:纪jǐ晓岚、燕yān山、星宿xiù、将qiāng进酒等人名、地名、姓氏和文言词转化而来的多音字会影响受试者的判断,说明汉语音系——语篇层面上的习得比单纯的音系——语义界面难度要大。

表4、表5和表6是多音字分类平均得分情况。将三个表比较可以看出,单纯多调字得分率最高。说明声调的辅助作用在英语为母语的汉语二语习得者学习中占有很大的比重。得分率最低的是声韵调全改变的字,如参、宿。其次是韵母不变、声母和声调发生变化的字,如盛、系、弹等。说明在汉语二语音系学习中,声韵调的变化仍然是英语为母语的汉语的学习者难点。这和汉语、英语的语言系统相关。

汉语是声调语言,不同的声调表达不同的意思,而英语通过重音、节奏、语调来表达意思。汉语中的多音字,同形不同音,而英语的多音字通常是同音不同形,如“son”和“sun”;同形不同义,如“bow”既可以表示鞠躬的动作也有弓箭的意思;同形不同音,如“live[lIv]”表示动词“居住”的意思,而读成“[laIv]”的时候是形容词,表示“现场直播的”的意思。说明英汉语音界面处存在着一个不对等的情况。这也造成了英语母语者汉语音系—语义界面习得的难点。

从各项综合得分情况来看,二语的发展并不总是呈直线上升的趋势。HSK六级水平者的测试成绩并不总是优于五级水平者。说明到了二语习得的高级阶段也存在着一定程度的重新整合以及逐步脱离母语负迁移情况的影响。即使到了汉语水平的高级阶段,大多数母语为英语的学习者仍然难以完全掌握汉语中的多音字。多音字的声韵调变化会对二语学习者的判断产生影响。来自母语音系界面的负迁移和汉语音系—语篇界面的难度性都增加了母语为英语的汉语学习者汉语学习的难度。

参考文献:

[1]Jackendoff,R.The Architecture of the Language Faculty[M].Cambridge:MIT Press,1997.

[2]Reinhart,T.Interface Strategies:Optimal and Costly Computations[M].Cambridge:MIT Press,2006.

[3]Rothman,J.& R.Slabakova.The Mind-context Divide:on Acquisition at the Linguistic Interfaces[J].Lingua,2011,(121).

[4]Sorace,A.& Filiaci,F.Anaphora resolution in near-native speakers of Italian[J].Second Language Research,2006,(22):339-366.

[5]Sorace,A.Pinning down the Concept of“Interface”in Bilingualism[J].Linguistic Approaches to Bilingualism,2011 (1).

[6]常辉.接口假说与接口知识习得研究——基于生成语法理论的二语习得研究[J].外语与外语教学,2014,(6):44-49.

[7]褚孝泉.语言学理论中的界面[J].当代外语研究,2013,(2):11.

[8]戴曼纯.语言接口与二语接口的习得[J].外国语,2014,(1):72-74.

[9]戴曼纯.二语习得研究中的接口假说[J].外语学刊,2014,(4):109-114.

[10]窦连芳.对外汉语教学中的多音字研究[D].青岛:中国海洋大学硕士学位论文,2010.

[11]潘文国.界面研究四论[J].中国外语,2012,(3) :110-111.

[12]潘文国.界面研究的原则与意义[J].外国语文,2012,(5):1.

[13]沈圆.句法——语义界面研究[M].上海:上海教育出版社,2007.

[14]杨连瑞,戴月,李绍鹏.国外二语习得界面研究[J].中国外语,2013,(5):56-58.

[15]朱跃,伍菡.对近十年来国内外语界面研究的思考[J].外国语文,2013,(5):18-20.

(印睿 广东肇庆 广东理工学院外语系 526100)endprint