对当前微课发展所面临问题的思考

2017-11-29李芳

李 芳

陕西师范大学教育学院, 西安 710062

对当前微课发展所面临问题的思考

李 芳

陕西师范大学教育学院, 西安 710062

自微课在国内盛行以来,教育界研究者对其进行了深入研究,不管是在理论层面还是实践层面,都得到了一定的发展。然而,微课表面上看起来进行的如火如荼,可实则不然,仍然存在很多问题。文章采用文献分析法对中国知网(CNKI)上的相关文章进行分析,同时运用调查研究法对70名中小学教师进行问卷调查和访谈,就微课在设计、开发与应用等方面存在的问题进行了深入分析和研究,指出当前微课发展面临的问题,并对微课的设计、开发、应用等方面提出了建议。

微课;教学设计;反思与策略

从国内第一次提出微课概念以来,微课以其独特的“主题突出,短小精悍,便于理解”特点[1],逐渐赢得了人们的好奇与喜爱。微课以一种新型的教育资源形式在教育领域迅速地传播,相关理论与实践也在迅速被展开,由此也带动了大大小小的微课大赛、微课培训、微课会议、微课网络开发平台、网站等在全国各地和互联网上迅速地被传播,被发展[2]。同时也带动了部分研究者对微课当前发展面临的现状提出了质疑,并作了相应的反思。

有研究者通过研究发现,当前的微课表面上看起来进行的如火如荼,可实则不然,仍然存在很多问题。从微课的发展来看,微课在设计、开发、应用等方面仍然存在一定的弊端,严重阻碍微课的发展。该文通过对目前我国微课研究现状进行系统化地归类、梳理和分析,对我国微课当今发展呈现出来的问题进行反思,并提出相应的对策建议。

1 研究方法

采用文献分析法、调查研究法和访谈法,探究当今微课发展存在的问题,在此基础上提出相应的对策建议。

1.1文献分析法

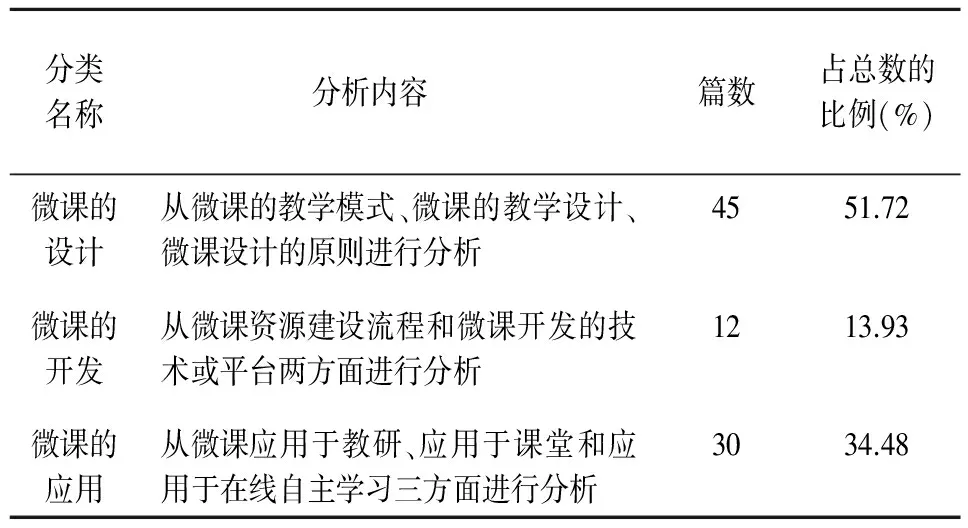

该研究通过文献分析法对相关文献,从微课的设计、开发和应用[3]三方面进行归类梳理。主要以CNKI(中国知网)上的文献作为研究对象,以关键词“微课”“微课程”分别在CNKI上进行检索,截止日期为2017年2月5日,得到相关文献共126篇,排除介绍性和报道性相关的文献15篇、综合分析类文献5篇、与微课毫无关联的文献19篇,最终确定87篇文献作为该文的研究对象,并对其进行内容分析与归类,得到研究内容归类表,如表1所示。

表1 微课内容分析表

其中,微课的设计是从教学模式、教学设计、设计原则[4]三个方面进行分析,这方面的文章总共有45篇,占被调查总数的51.72%;有关微课的开发主要集中在资源建设与微课开发技术以及平台[4]等方面,相关文献总数共计12篇,占被调查文献总数的13.93%;微课应用方面的文章总数共计30篇,占被调查文章总数的34.48%。总结这方面的文献,主要集中在应用于教研、应用于课堂、应用于在线自主学习[4]三大类。最后根据不同文献的侧重点,笔者对微课相关文献的研究内容做出了如下归类,如表2所示。

表2 微课内容归类表

1.2调查研究法

调查研究法是对70名中小学教师以网络无记名方式进行问卷调查,调查内容主要包括微课的设计、开发、应用、培训等几个维度,并借助“问卷星”调查网站进行调查和对数据的处理。笔者为了更加直观地看出这70名教师的分布地情况,绘制出了教师分布情况图,如图1所示。

图1 教师分布情况图

1.3访谈法

主要针对部分中小学教师就他们所任教的学科,对微课的熟悉程度、微课的认知、应用以及对微课的观点、评价等问题进行了访谈,为研究当前微课发展面临问题的思考提供最基础、最真实的素材。

2 微课面临的问题分析

由于微课在近几年的发展速度很快,也引发了一些问题的出现。笔者依据该文章的研究方法,研究分析出了当前微课在设计、开发和应用方面所存下的问题:

2.1面对的应用对象不清楚

通过研究文献发现,在微课的应用上大多数的文献都侧重于研究微课在课堂教学中的应用,而很少有人将微课应用在教研和在线自主学习上。通过问卷调查进一步发现,有78%的教师制作过的微课属于授课型,而仅有22%的教师制作的微课属于学习型。表明在我国不管是在理论方面还是在实践方面,研究者以及教师都不清楚微课面对的应用对象,开展微课教学只是为了辅助教学,而很少有人将微课应用在学生的自主学习上。

2.2教学中的开发目的不明确

通过调查70名教师和对部分中小学教师进行访谈发现,有47%的教师都制作使用过微课并都有参加过相关竞赛的经历,并且他们设计制作出来的微课只是为了参加微课大赛,对如何将微课应用到实际的教学中去感到茫然,制作微课同时也只是为了完成学校领导交给自己的教学任务。这就违背了微课开发的目的,同时也反映出我国目前微课处于一个暂停阶段,为微课的开发和发展起不到任何作用,他们制作微课的真正目的是为了“交差”,而不是应用于教学。

2.3缺乏理论研究深度

微课的理论研究范围现如今已经发展到了一定的阶段,已经算是相对广泛了,其研究内容不但涉及到了相关理论方面的深入探讨,还涉及到了微课在定义、设计、开发、应用等各个方面的理论研究成果[5],由此可见研究的广度不存在问题,但是研究的深度仍然不够。通过文献研究发现,在被调查的所有微课文献中,发表到核心期刊上的文献数量不到总数的20%。由此可以看出,在我国能够真正具有影响力的、有价值的微课理论研究太少。

2.4理论设计缺乏指导性

通过文献分析法发现,有51%的文献偏向于微课的设计。进一步调查发现,有75%的教师认为在制作微课的时候有一个完整的教学设计很重要,并有70%的教师表示,他们会选择在制作微课前进行微课的设计,也有30%的教师表示,他们在制作微课的过程中遇到的最大难题就是如何进行微课的设计。由此可见,虽然有关微课在设计方面的文献很多,也有很多学者提出了系统化的微课设计模式和微课设计的原则等理论,但这些理论都是基于传统的教学模式而提出的,大多数都没有在实践中得到过检验,更没有实践指导,理论设计缺乏一定的导向性。这对于想要通过阅读文献来提升微课设计能力的教师们来说增加了难度。

2.5应用效果得不到证实

通过问卷调查发现,40%以上的教师不知道自己设计微课的目的所在。有41%的教师是因为看别人在做微课,从而自己也想试试;而有42%的教师出于学校的硬性要求才勉强设计微课,而这种被迫设计的微课在笔者看来是提不起教师任何兴趣的,那么对于学习者自身来说更是没有兴趣。由此可见,微课在我国起到真正促进学习者学习效果的作用仍然是个未知数,没有办法在国内得到证实,而在国外(如可汗学院)的微课研究者们对微课的应用效果充满着自信心[6]。笔者认为微课的应用效果取决于学习者,只有学习者在学习了微课之后,能够在学习成绩、学习效率等方面得到提升,才能证明微课存在的意义。

2.6缺乏有效的教学应用模式

调查发现,有86%的教师都不知道将微课具体应用于哪个时间段才能更好地发挥效果,是课前、课中、还是课后?通过访谈发现,大多数的教师不知道如何将微课应用到教学中去,这使他们产生了一定的困扰。这些教师即使已经设计好了微课,但在实际的授课过程中,他们仍然较为习惯性地使用传统的教学模式,不能有效地使用和发挥微课的真正作用。因此,如何将微课有效地应用到实际教学中去值得研究者广泛关注。

2.7技术开发上略显复杂

微课的制作主要依赖于信息技术及其相关设备,而对于信息技术能力较为薄弱的教师来说,微课设计的技术无疑对他们造成困扰。通过访谈发现,对于信息技术相对薄弱的教师来说,制作微课是相当困难的,他们需要利用空闲时间对微课进行探索学习,无形中增加了他们的制作压力。对于偶尔参加一次微课比赛、设计一节微课这样的任务量,教师还可以接受,而如果需要设计系列性的微课,信息技术以及设备应用便会成为教师制作微课的一大阻碍。

2.8缺乏规则与秩序

通过对部分中小学教师的访谈发现,目前微课主要都是由教师自己开发去实现,存在单打独斗的现象,不同学科之间的教师还没有形成相应的开发团队,也没有能够用来专门共享的机制,使得优秀的微课教育资源得不到共享;同时,微课教育资源也不能够被更多的教师熟知和使用,缺乏学校之间、教师之间、地域之间的互动交流。微课缺乏相应的应用规则与秩序,造就了大量的低水平微课被重复使用的现象,这将成为微课开发应用的一大阻碍。

2.9缺乏有效的教师培训

通过问卷调查及访谈发现,大多数的教师都有过参加相关微课培训的经历,但大多数教师普遍反映收效甚微,其主要问题在于微课培训过程的侧重点是理论讲解,缺乏实践应用,注重微课的设计制作,缺乏对微课的本质探究。这样的培训效果对教师在微课开发、设计、应用等方面的提升起不到实质性的作用。

3 对微课开发的建议

3.1明确应用的目标对象

微课的教学目标对象不应该只是学校里面的学习者,而是广义的学习者,即包括所有爱好学习、渴望学习的学习者,评价微课成功与否的关键在于学习者能否通过微课进行自主性学习以及个性化学习,并且产生一定的学习效果。

3.2明确在教学中的开发目的

现如今,越来越多的教师制作微课的目的不在于教学,而在于参加比赛。教师应该明确制作微课的目的是应用于教学,而非参加比赛。设计制作微课的目的是在于提高学习者的学习兴趣,提升学习者学科知识点的成绩。因此,笔者认为应该选择部分压力较小的学科以及地区,展开实际的教学应用研究,让广大教师明确认识到微课开发的真正目的,让微课真正实践于实际的教学当中去,起到微课服务于学习者的作用,使学习者学得更高效、教师教得更轻松。

3.3拓展微课研究的深度

微课理论研究的篇数在国内已经有了一定的绩效,但是具有影响力的理论研究篇数少之又少,换言之微课的广度和深度存在着不协调性,这就要求微课的研究者认真负责的进行微课理论研究,不应该只是停留在拓宽微课理论研究的范围上,应该钻研出高质量、高水准的微课理论研究,同时在全国具有权威性的期刊上发表,为我国各级各类教师提供有力的理论参考依据。同时,笔者认为需要选举出微课理论研究带头人,要求他们对微课理论进行深入研究,并且由带头人带头鼓励其他研究者效仿学习。

3.4注重在教学设计中的指导性

微课建设的起点和基础是“微教学设计”[7]。我国目前的微课理论教学设计模式空洞,缺乏相应的实践检验,导向性不明确。研究者应该在这些模式的基础上设计出符合不同学科的设计方案,为教师提供更加直观的教学参考,实现设计理论与应用实践相结合,加强实践的应用。

3.5用实证检验微课的应用效果

可以选择优秀的微课教学资源或者开发出较为完善的微课作为教学内容来呈现,同时将其应用到实际教学中去,通过学生的“成绩”来体现微课的应用效果。因为开发微课的目的就是在于教学、提升学习者的学习“成绩”,因此,用学生的学习“成绩”来检验微课的应用效果,是最好不过的了。

3.6适当改革教学应用模式

近几年,我国微课在教学应用模式方面的理论研究上已经达到了一定的水平,文献数量也有了明显的提升,但是微课的实际应用效果却不尽人意,微课的应用模式远远落后于微课开发现状,所以笔者认为在今后的微课发展过程中,转变以往传统的教育教学观念,改革教学应用模式,结合当代发达的网络教学资源,促进微课在实际教学中的有效应用。同时,能够将传统教学模式与翻转课堂、移动学习、MOOC等先进的教学模式相融合,互相促进、互相进步。

3.7研发简单有效的微课开发技术

当前微课开发的技术不成熟仍然是限制微课发展的重要因素之一。因此,想要制作出一节好的微课,在技术方面不可轻视。如何通过微课来传递知识?首先,就要降低微课在技术方面的操作难度,使教师将更多的精力放在如何进行课程的组织以及将教学内容很好地传递给学生上,实现最优化的教学内容传递,而不是纠结于软件的使用上。因此,这就需要在微课的制作方面简化其制作程序,开发出更为简单规范的微课制作软件,不再考验教师的计算机技术水平,设计出让更多教师可以接受的软件制作方法。

3.8建立高效的开发团队与共享机制

为了改变当前我国微课开发仍处于教师“闭门造车,各行其是”的单打独斗现状,建议各省、市、区教育行政部门积极鼓励志趣相投的教师,组建起微课制作团队,同时实现微课在该团队间的互动共享。与此同时,应当由政府组织部门带动学校、企业、行政部门共同建立起开发机制,由教育行政部门提供资金投入,由企业提供平台建设技术,由学校的教师组织形成微课开发团队,共同建立起一套完整的微课共享机制。

3.9建立高效的教师培训活动

为了提高微课的培训效果,笔者建议使用高效的培训模式。例如:使用由卡尔霍恩·威克、罗伊·波洛克和安得鲁·杰斐逊提出的的6D学习设计模型[8],从而达到优化培训项目的作用。然而,在培训中不仅要使用有效的培训模式,还要针对微课在设计理念、设计策略、设计方法和教学模式等方面特点对教师系统化地进行培训,不仅要对教师进行理论方面的培训,更要注重教师在实际操作中的应用,同时建议观看优秀微课案例,从而快速提高教师使用和制作微课的水平。

微课作为当代教育信息化下的产物,将会在当前传统教育的转型下发挥出重要作用。因此,在大力发展微课资源建设的前提下,能够同时注重相关理论与实践研究的相结合,促进理论与实践的均衡发展,只有理论与实践的紧密结合才能够促进微课的健康、快速发展。就微课的现状来看,表面呈现一切安好的现状,但深入其中却发现存在很多问题。因此,笔者认为微课的发展离不开研究者对这方面的探索,这就要求广大爱好微课的研究者不要盲目地发展微课,而应该明白微课在发展过程中还存在哪些问题,并针对这些问题作出相应的解决方案与对策,这样,微课的发展之路才能更加顺畅。

[1]胡铁生.“微课”:区域教育信息资源发展的新趋势[J].中国电化教育,2011(10):61-65

[2]胡铁生,周晓清.高校微课建设的现状分析与发展对策研究[J].现代教育技术,2014(2):5-13

[3]刘名卓,祝智庭.微课程的设计分析与模型构建[J].中国电化教育,2013(12):127-131

[4]梁乐明,曹俏俏,张宝辉.微课程设计模式研究—基于国内外微课程的对比分析[J].开放教育研究,2013(1):65-73

[5]王玉龙,陈奕如.我国中小学微课开发与应用现状的内容分析研究—以中国微课网的微课资源为例[J].中国远程教育,2015(4):56-62

[6]胥果.可汗学院对我国中小学视频课程建设的启示[J].软件导刊,2010,12(5):166-169

[7]胡铁生,黄明燕,李民.我国微课发展的三个阶段及其启示[J].远程教育杂志,2013(4):36-42

[8]卡尔霍恩·威克.将培训转化为商业结果:学习发展项目的6D法则(第二版)[M].周涛,宋亚南,译.北京:电子工业出版社,2013:18-27

Problemsofthecurrentdevelopmentofmicro-lessonsandreflections

LiFang

SchoolofEducation,ShaanxiNormalUniversity,Xi'an710062,China

With the popularization of micro-lessons in China, education researchers have carried out in-depth studies on them, which have been developed at the theoretical and practical levels. However, micro-lessons seem to be hot on the surface, but actually there are still a lot of pro- blems. In this paper, the literature analysis method was used to analyze the related articles on CNKI. The questionnaire-based survey and interviews were conducted among 70 primary and secondary school teachers. The paper analyzes problems in the design, development and application of micro-lessons, points out the existing problems of the development of micro-lessons, and then puts for- ward some constructive suggestions for design, development and application of micro-lessons.

micro-lesson; instructional design; reflection and strategy

该文为陕西师范大学教师教育课题“面向教师教育的‘网络教学原理与技术’精品资源共享课建设”(JSJY2016J003);陕西师范大学研究生教育教学改革研究项目“远程教育专题研究”(GERP-15-35)的阶段性研究成果。

2017-03-31

李芳(1993-),女,宁夏海原人,硕士研究生在读,主要研究方向:网络远程教育应用。

G434

:A

:1004-5287(2017)05-0554-04

:10.13566/j.cnki.cmet.cn61-1317/g4.201705017