不同潮汐条件下的黄渤海海温模拟及特征分析∗

2017-11-28常海洁王继光

常海洁 王继光

(海军大连舰艇学院 大连 116018)

不同潮汐条件下的黄渤海海温模拟及特征分析∗

常海洁 王继光

(海军大连舰艇学院 大连 116018)

黄渤海是典型的强潮驱动的陆架浅海,为研究潮汐强迫对黄渤海环流的影响,论文利用区域海洋数值模式Regional Ocean Model System(ROMS)分别模拟了黄渤海海温在有潮和无潮条件下的响应,对比分析有无潮汐条件下的黄渤海海温的时空分布和变化特征。结果表明:有潮汐强迫海表面温度模拟结果与遥感数据更加接近;无潮条件下,海水的混合相对较弱,表层温暖海水不能与次表层海水混合,模拟的海表面温度局地相对较高。说明潮汐增强了海水在垂向的混合,导致上混合层的加深,同时近岸区域混合均匀的暖海水有明显的离岸扩张现象。

黄海;渤海;海流;潮;ROMS

1 引言

黄渤海潮汐主要是从西北太平洋经东海传入的潮波,在地球自转和地形的影响下形成了独特的旋转潮波系统。由于是一个典型的强潮驱动的陆架浅海,较强的潮汐潮流在驱动海洋湍流和混合方面起着重要的作用。

对于黄渤海的潮汐,国内外的学者采用多种观测手段和数值计算等方法进行了大量的分析和研究[1~6],揭示了黄渤海的潮汐和潮流是以半日分潮和半日分潮流为主。由于位于大陆架之上,整个黄渤海水深较浅,潮汐造成了很大的潮差以及潮流流速[7]。虽然潮流的流速大,但由于具有周期性,真正对物质输运和扩散起重要作用的是剔除潮流和随机信号的低频余流[8~9]。

潮流的高频、周期往复性对大尺度温度场无明显平流效果,但是热力计算时必须要考虑潮的混合作用[10]。孟庆军[11]模拟在有潮及无潮条件下黄海对台风“布拉万”的响应,就发现强背景潮一方面增强了台风过后近岸的暖水扩张,另一方面减弱了台风产生的近惯性振荡。强风等气象因素会影响到海水尤其是海洋的上层的热力结构,所以为了更能够突出潮汐对黄渤海海温的影响,本文选择避开台风等强气象条件进行有无潮汐对比实验。

2 ROMS模式介绍及模式设置

2.1ROMS模式介绍

区域海洋模式系统(Regional Ocean Modeling System,ROMS)是采用自由面、跟随地形的三维原始方程组海洋模式,近年来在海洋科学研究中被广泛应用。ROMS包含准确有效的物理和数值算法,提供多种混合方案、参数化方案供选择。除了水动力模块,它还包含海冰模块、生态模块、数据同化模块、泥沙模块等,可以满足多种模拟需要。

ROMS采用静力近似和Boussinesq假定,近似求解三维、自由面、跟随地形坐标下的雷诺平均(Reynolds-averaged)的 Navier-Stokes方程组。在水平方向采用正交曲线(Arakawa C)网格;垂向采用地形拟合的可伸缩坐标系统(S坐标系)。通过采用不同的转换函数和拉伸函数调节垂向分层,可以在特定深度(如边界层、温跃层等)加大垂向网格密度。笛卡尔坐标系下其控制方程如下

1)运动方程:

4)状态方程:

其中,Fu、Fv、FC为强迫或源,Du、Dv、DC为水平扩散项,f为科氏参数,g为重力加速度,φ=(P ρ0)为动力压强项。

2.2 数值模式配置

本文模拟的计算区域涵盖整个黄渤海海区,经度范围 117.5°E~127.5°E,纬度范围 32°N~41.5°N(图1(b))。经向网格数和纬向网格数分别是266和238,水平分辨率约为1∕30°,对应的水平网格大小约为3.49~3.94km。模式在垂向分为20层(图1(a)),海表面和海底的垂向坐标控制参数θs和θb分别取为5和0.4,垂向网格大小约为1.51m~26.4m。模型垂向混合采用Mellor-Yamada2.5阶湍流闭合方案。最小水深设为6m,最大水深150m。模式区域南边界和东边界设为开边界,西边界和北边界设为闭合边界。

图1 (a)模式区域水深及(b)垂向分层(沿35°N)

2.3 数据来源

模式的地形数据来自由国际海道测量组织和政府间海洋学会协调有关国家联合编制的大洋地势图(GEBCO),具有1∕120°的空间水平分辨率,可以比较准确的反映海底地形。为了减少地形对压力梯度计算造成的误差,保证模式的稳定性,事先要对地形进行平滑。

模式的初始场和侧边界条件来自海洋模式HYCOM的再分析结果,该数据同化了卫星高度计资料、海表面温盐观测资料、Argo浮标、XBT等垂直剖面观测资料。时间分辨率为1d,空间分辨率1∕12°,垂向分为33层。

ROMS中,使用BULK_FLUX内部计算强迫通量将用到Monin_obukhon相似参数(Liu et al 1979)来计算用于计算湍流通量(风、热、湿度)的稳定函数。这一函数分稳定和不稳定两种形式,都是高度非线性的。如果开边界处辐射导致温度存在误差或偏差,很容易造成热量的损失或增加,进而引起开边界处的虚假上升流或下沉流,最终有可能导致模式很快不稳定甚至是溢出。因此选择欧洲中期预报中心(ECMWF)的ERA-interim再分析产品直接提供ROMS需要的强迫场(经纬向风应力、短波辐射、净淡水通量、净热通量)。该数据的空间分辨率为1∕8°,时间分辨率为1∕4d。ROMS需要的风应力、短波辐射强迫可以直接得到,净淡水通量可以通过蒸发和降水得到,净热通量通过海表感热通量、显热通量、短波辐射、长波辐射得到。

模式的潮汐强迫数据来自全球海洋潮汐预报模式TPXO7,ROMS需要通过在开边界上给出黄渤海八大主要分潮M2、S2、N2、K2、K1、O1、P1、Q1的调和常数来引入潮强迫。图2给出了TPXO7模式输出的半日分潮M2和全日分潮K1的振幅和迟角。

图2 TPX07模式模拟的分潮振幅和迟角分布。灰色实线代表等振幅线(米),黑色虚线代表等迟角线(度)

3 模拟结果分析

模式共运行了15天,然后取最后一天的数据进行比较分析。这样可以保证模式计算到采样时刻时黄渤海海区的潮流已经达到稳定的状态。以2015年4月15日的HYCOM的温盐流场为初始场,添加8个分潮运行15天为实验一;相同初始场相同,不考虑潮汐再次运行15天作为实验二。这样两组试验除有无潮汐条件不同外,模型的其他强迫场都相同。

3.1 结果验证分析

本文采用微波和红外遥感融合的海表面温度数据产品(MW_IR,www.remss.com)来验证模拟结果。该数据融合多源海表面温度遥感数据,空间分辨率高达9km,时间分辨率为1d。图3是模式运行最后一天(2015年04月30日)的海表面温度图。4月份正好是黄渤海冬半年和夏半年转换的时间,SST的冬季特征还是很明显。“渤-黄海混合水团”盘踞于渤海中央,但是温度已经升高,沿岸水团受径流影响且深度较浅,尤其是渤海湾和莱州湾的温度已经高于渤海中央的温度。黄海中央水仍盘踞在南、北黄海的中央海域,其西南部甚至向东海的西北部延伸。黄-东海混合水团的温度较高,且一直延伸到南黄海的的中央海域[12]。

图4是最后一个时刻的有潮和无潮条件下海表面温度的对比结果。与遥感数据比较,有潮汐的模拟结果更接近真实的情况。无潮汐情况下,黄-东海混合水团的范围向西延伸偏远,没有模拟出黄海中央水向东海西北海域延伸的现象。有潮情况下,对黄海北部和渤海海区的海表面温度模拟较好。但是苏北沿岸暖水的范围和强度要比真实情况要强,减弱了黄海中央水向东海延伸部分的强度。此外,整体上模拟海表面温度较遥感数据有略微偏高。

图3 2015年04月30日黄渤海海域的海表面温度

图4 不同条件下ROMS模拟的黄渤海海表面温度对比分布

3.2 潮汐影响分析

与无潮汐强迫的模拟结果相比,南黄海的南部海区海表面温度较高的区域范围降温明显,渤海海区的辽东湾、渤海湾、莱州湾顶及秦皇岛外海也出现了降温现象,降温的幅度可以达到2~3℃。与近岸水体相比,黄渤海的中部为温度较低的冷水团。冷水团的范围在渤海的中部及北黄海的范围和强度也都有一定程度的增加。

无潮条件下(图2b),在冷暖海水的交界处出现了体积很小的、不连续的冷(暖)水团,海表面温度看起来有些“粗糙”,有潮汐强迫的海表面温度更加的连续。原因可能是如只考虑风等表面强迫因素,海水的混合会“大打折扣”。潮汐强迫的潮致混合在黄渤海区域十分的强烈,能够使得海水充分混合,所以海表面温度的连续性较好。

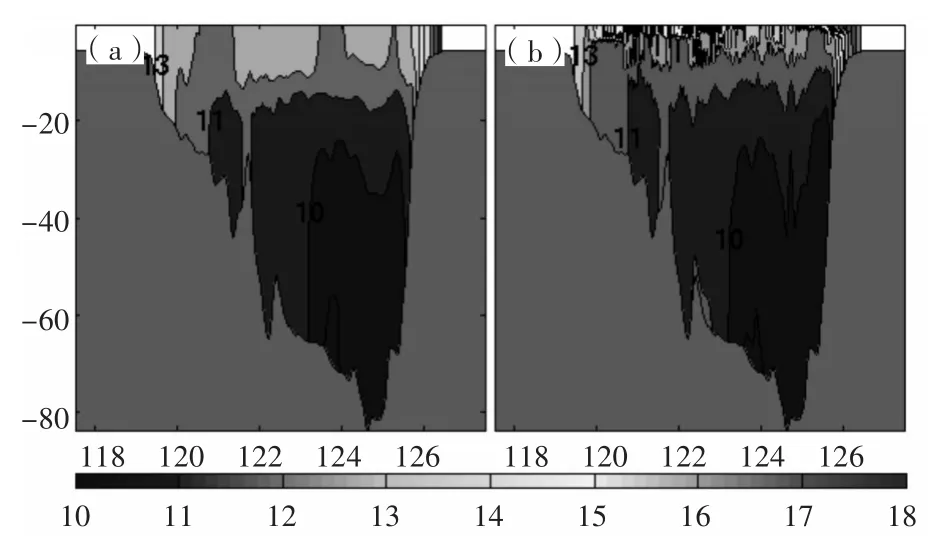

为了比较温度的垂向分布,也为了探讨海表面温度降低的原因,沿35°N断面分析黄海海温的垂直结构。图3分别是最后一个时间点有潮和无潮条件下海水温度的垂向分布。与黄海东侧相比,黄海西侧的陆坡平缓,海水更容易达到上下混合均匀,等温线基本垂直于海底。无潮汐强迫时,近岸水体也基本混合均匀,但水平覆盖的范围较有潮情况下要小。

无潮汐强迫时海表面温度水平分布不均匀,尤其是在黄海的中部,表层的海水温度垂向梯度很大,较暖的海水局限在表层很薄的一层。有潮汐强迫时,海水的上混合层加深甚至可以达到15m左右深度。潮汐对底层冷水团的影响在黄海槽的东侧更加明显,有潮汐强迫时沿陆坡的冷水强度减弱,深度由无潮的20m下降到30m。121°E和124°E附近,海表面温度与水平方向其他区域的温度相比原本就较低(图3b),强的潮汐强迫迫使20m层更冷的海水上升与表层海水混合后,海表面温度进一步降低。无潮强迫的海水温度显现出“犬牙交错”的现象,这可能是高频气象强迫场驱动造成的[13]。

图5 有潮(a)和无潮(b)条件下ROMS模拟的沿35°N断面黄渤海海水温度对比

4 结语

本文利用区域海洋模式ROMS模拟了在有无潮汐条件下黄渤海环流的响应,主要结论概括如下:

1)添加潮汐强迫后模拟的海表面温度结果与遥感数据更加吻合,说明潮汐强迫在黄渤海的湍流和混合方面确实起着重要的作用;

2)有无潮汐结果比较发现,潮汐强迫使得表层海水与底层海水的混合更加充分,一方面体现在垂向上混合层加深,另一方面体现在水平方向使得更深层次的海水涌升到表面,造成海面温度的明显降低。

3)考虑潮汐的影响之后,发现模拟效果仍然差强人意,尤其是在南黄海海区的中部温度模拟较高。可能是大气强迫场的原因,并且径流等等因素都未考虑,模式仍有待继续改进。

[1]黄学智.基于FVCOM的黄渤海潮汐潮流的数值模拟[D].大连:大连海洋大学,2016.

[2]罗丹.渤、黄、东海潮汐潮流数值模拟研究[D].上海:上海海洋大学,2015.

[3]郑鹏.渤海三维温盐流的数值模拟研究[D].青岛:中国海洋大学,2013.

[4]鲍献文,宋军,姚志刚,乔璐璐,鲍敏,万凯.北黄海潮流、余流垂直结构及其季节变化[J].中国海洋大学学报(自然科学版),2010,11:11-18.

[5]李斐.渤海海域潮流及潮余流的数值模拟[D].天津:天津大学,2009.

[6]徐珊珊,杨锦坤,武双全,董明媚,苗庆生.渤海中部海域表层潮流和余流特征分析[J].海洋通报,2017,02:128-134.

[7]张江泉,郑崇伟,李荣川,钱粤海.黄渤海风、浪、流等海洋 水文要 素特征 分 析[J]. 科技 资 讯,2013,31:112-115.

[8]王梦佳.夏末秋初秦皇岛海域水动力特征及对风的响应研究[D].上海:上海海洋大学,2016.

[9]赵保仁,方国洪,曹德明.渤海、黄海和东海的潮余流特征及其与近岸环流输送的关系[J].海洋科学集刊,1995,00:1-11.

[10]王强.渤、黄、东海海温短期数值预报研究[D].青岛:中国海洋大学,2003.

[11]孟庆军,李培良.黄海在有无潮作用下对“布拉万”不同响应的数值模拟研究[J]. 海洋与湖沼,2015,06:1241-1254.

[12]冯士筰,李凤歧,李少菁.海洋科学导论[M].北京:高等教育出版社,1999.470-473.

[13]孟庆军.黄海温度和环流对不同频率风场响应的数值模拟研究[D].青岛:中国海洋大学,2015.

Characteristic Analysis of Ocean Temperature Simulated Under Different Conditions of Tides at Bohai Sea and Huanghai Sea

CHANG HaijieWANG Jiguang

(Dalian Naval Academy,Dalian 116018)

In order to study the effect of tidal compulsion on the circulation of the Yellow Sea and the Bohai Sea,this paper uses the Regional Ocean Model System(ROMS)to simulate the currents to revel the influence of tides and analyzes the temporal and spatial distribution and variation characteristics of the SST.The results show that the simulated SST are closer to the remote sensing data while with tides.Under the condition of no tide,the mixing of seawater is relatively weak,and the surface warm water can not be mixed with subsurface seawater.The simulated sea surface temperature is relatively high.Indicating that the tide enhanced the vertical mixing of seawater,leading to the deepening of the upper mixing layer,while the near-shore area mixed with uniform warm water had significant offshore expansion.

bohai sea,huanghai sea,temperature,tides,ROMS

P731

10.3969∕j.issn.1672-9730.2017.10.031

Class Number P731

2017年5月19日,

2017年6月10日

常海洁,男,硕士研究生,研究方向:军事海洋理论与技术应用。王继光,男,博士,副教授,硕士生导师,研究方向:水文气象保障。