《宝贤堂集古法帖》改陈实记

2017-11-27冀美俊

□ 冀美俊

《宝贤堂集古法帖》改陈实记

□ 冀美俊

永祚寺内现存的《宝贤堂集古法帖》和《古宝贤堂法帖》,上世纪八十年代从傅公祠迁置于永祚寺碑廊。2016年,太原市双塔寺文物保管所对永祚寺内碑廊进行了改陈工程,以期最大限度地呈现《宝贤堂集古法帖》的原貌。本文即以晋王府发展、《宝贤堂集古法帖》的刊刻与流传为主线,进一步阐述改陈过程及内容,以使读者明晰此番改陈之前因与成果。

永祚寺 宝贤堂集古法帖 改陈

一、晋王府与《宝贤堂集古法帖》

公元1367年,明太祖朱元璋初定天下,为巩固边防,加强中央集权,太祖先后将他的二十四个儿子册封为王。其中,第三子朱棡于洪武三年(1370年)四月初七日被封晋王,驻节太原,从此子孙世袭。直至明朝灭亡,晋王后代在山西做了二百六十多年的实际统治者。

朱棡的岳父谢成将太原城向南、北、东三个方向扩展。并斥巨资将晋王府建造在今大濮府、精营街一带。

据《太原市志》记载:“晋王宫城,又称晋王府,位于今精营街一带,今北肖墙、南肖墙、东肖墙、西肖墙乃昔日晋王宫外城墙位置。宫城东南西北各建一门,以其所在方位称东华门、南华门、西华门、后宰门。”[1]

耗银无数的晋王府在建成之后,富丽堂皇宛若一座小型皇宫,是明代诸藩王王府中规模最大的。有宫城、外城两座城池,府门4座,以其所在方位分为“东华门”、“西华门”、“南华门”和北面的“后宰门”。然而,再是殿宇轩昂的楼阁,也抵挡不住衰败的步伐。

公元1644年,李自成率领的农民起义军攻陷了太原。公元1646年,清军入关。同年四月十二日夜,晋王府突失大火,熊熊烈火燃烧了一个多月方才熄灭。大火之下,历经二百七十年沧桑岁月的晋王府终是化为一片废墟,往日的绝代风华被掩埋在了尘土之下。

值得一提的是,与晋王府一起遭受厄运的,还有晋世子朱奇源主持刊刻的刻帖《宝贤堂集古法帖》(文中简称《大宝贤堂》)石刻百余通,因晋王府被破坏,刻石散佚。这不仅是对太原历史的破坏,更是中国书法史上的一大损失。

二、《宝贤堂集古法帖》的刊刻与流传

1.初刻《宝贤堂集古法帖》

《宝贤堂集古法帖》,俗称《大宝贤堂法帖》,是明太祖朱元璋之玄孙朱奇源为世子时,奉其父晋庄王朱钟铉之命主持刊刻的。刊刻由王进、杨光溥、胡汉、杨文卿负责集选晋藩府内的旧藏名人墨迹,宋灏、刘瑀摹勒上石,于弘治二年始刻,弘治九年刻毕,历时七载,共刻136通刻石。整部丛帖共计十二卷,以十二辰记石数,依次卷录:卷一晋以前人书;卷二历代帝王书;卷三至卷七羲献书;卷八至卷十二晋以后名家法书。刊刻完成后,藏于晋藩王府。

《宝贤堂集古法帖》卷首共有5通刻石,分别为朱奇源书“清事”(卷首一)、“明孝宗与晋庄王朱钟铉书”与“晋世子朱奇源上孝宗皇帝书”(卷首二)、(卷首三)、朱奇源书“宝贤堂集古法帖序”(卷首四、五)。其中,在“宝贤堂集古法帖序”中,朱奇源对所刻法帖的源本、参与人员、命名、用途等做了清晰的说明,也表达了朱奇源对历代书法珍宝的爱重。

2.战乱中的《宝贤堂集古法帖》与补刻

明末清初,晋王府被一场大火焚毁,刻石散落民间,损失惨重,后虽经多方搜集,但终不复完整。在后代的搜访过程中,山西巡抚白如梅为其开端。

清顺治十三年,时任山西巡抚的白如梅崇儒重道,命属司王京乘、郡倅傅鸣和于马肆、断桥、荒砌之间寻访遗石。太原知府宗彝也积极参与其中。至清顺治十六年(1659年),太原知府宗彝将搜集回的《大宝贤堂》刻石置于太原府属后圃宝贤亭内,又增刻自己的跋语与王京乘跋语两通刻石。

关于顺治年间宝贤亭内搜集的《大宝贤堂》刻石块数,我们可据傅山题跋窥探一二:“石经乱不全,栈枥粪壤,仅得七十余块。其廿余块,有得之东门人家水宝中者,吾向称此不全本为窦本。”由此可知,顺治十六年,宝贤亭内共藏有《大宝贤堂》刻石70余通。

顺治年间白公、宗公搜集的,乃是明弘治年间原石。然而,此中仍有散佚未寻回的石刻。

阳曲县知县戴梦熊与著名书法家傅山于康熙十九年,在《大宝贤堂》原有刻石的基础上进行了增补,共计补刻53通,这五十余通刻石上,均有“戴补”字样(图一)。是时,加之顺治年间宝贤亭内搜回的70余通刻石,共计有120余通。

至康熙二十二年(1683年),《大宝贤堂》刻石迁至三立书院(亦称三立祠)。雍正十一年(1733年),三立书院进行扩建,更名为晋阳书院,《大宝贤堂》刻石仍存于此。

3.清末《宝贤堂集古法帖》的迁移

清末光绪年间,晋阳书院被巡警道署占用,《大宝贤堂》刻石再次险受散毁之险。在辛亥革命太原起义时,《宝贤堂集古法帖》自晋阳书院迁至山西督军公署。随后,与清初太原知府李清钥主持刊刻的《古宝贤堂法帖》[2](亦称《小宝贤堂》)一起集中存于令德堂内。

图一 原碑廊南墙

民国6年(1917年),太原地方政府在今日的东缉虎营新建傅公祠以供奉傅山,至1918年,《大宝贤堂》与《小宝贤堂》一起移入傅公祠碑廊内。1941年,增刻郑友渔《宝贤堂集古法帖后序》两块。1980年,两部刻帖悉数迁至永祚寺碑廊,镶嵌入壁。至此,《宝贤堂集古法帖》与《古宝贤堂法帖》再未迁移。

三、《宝贤堂集古法帖》改陈纪实

1.改陈原因

《宝贤堂集古法帖》的刊刻始于弘治二年,终于弘治九年,共历时七载,由于时间长、工匠缺,遂在刊刻初期即出现了诸多问题,譬如:刻石中有单面碑,亦有双面碑、且双面碑两面顺序亦不相连,更有甚者,双面碑的另一面为倒碑。

此外,由于清初战乱刻石散佚,加之战后搜集不全,康熙年间戴补等多方因素,致使《宝贤堂集古法帖》刻石中存在大量的重复、缺失刻石,也导致了1980年刻石初置永祚寺时无法完全按照12卷次的顺序展示,由于当时条件所限,也未对碑刻进行说明,游客和书法爱好者难以解读。故而,双塔文管所于2016年决定对碑廊进行改陈修缮。

2.改陈方案

本次改陈旨在解决文物保护与文物景观、文物陈列、文物历史价值和景观价值的关系,主要内容有:

(1)强化现有墙体,加强防潮层处理,外饰砍磨青砖,并结合永祚寺建筑的砖雕风格,让碑廊的陈列效果和寺院建筑风格统一协调。

(2)更换原水泥地面,用泥沙石浆打底,砍磨方砖满铺。

(3)严格按照《宝贤堂集古法帖》的排序,按卷分组,依次排列。

图二 今碑廊南墙

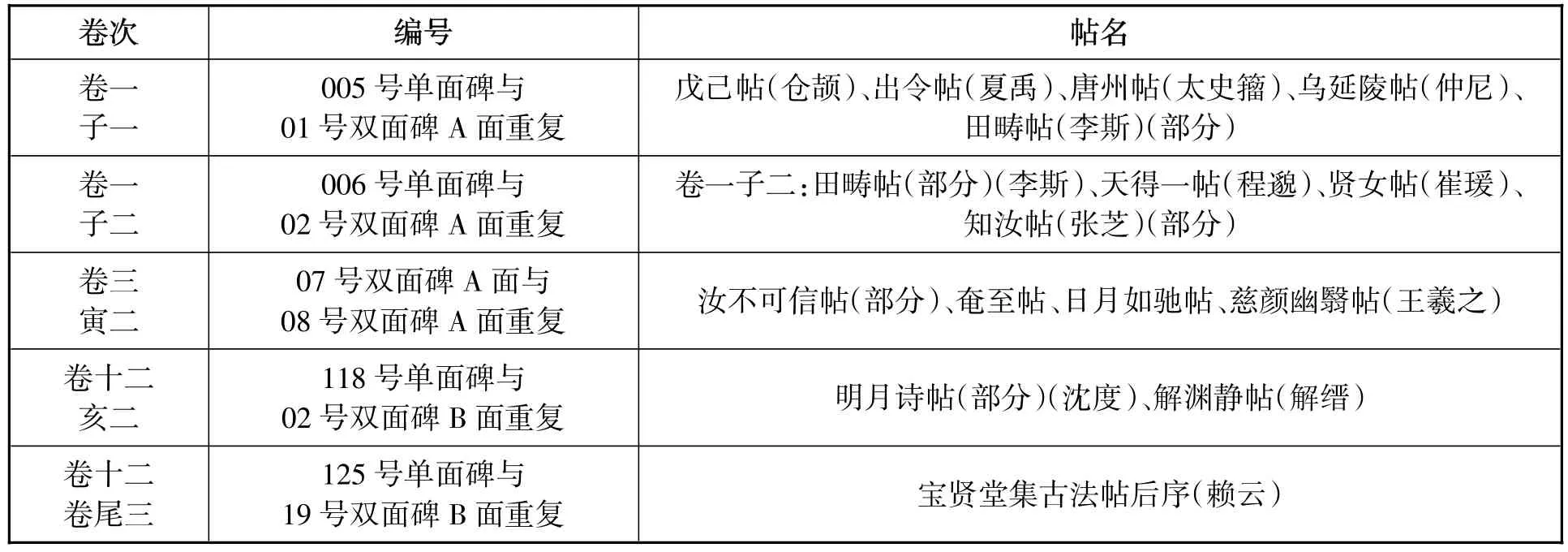

重复展示的刻石说明

(4)增加说明牌,将每块碑刻的内容、作者等相关信息加以注释。

(5)加强安全防护手段,进行24小时全方位监控。

(6)增加互动区,体验拓片制作(另行复制碑刻)和书法写作。

3.改陈过程

(1)对照比较、登记整理

对碑廊内的所有刻石进行登记、测量、拍照、释文,与我所馆藏《初拓宝贤堂》、晋祠博物馆馆藏《宝贤堂拓本》、已出版《初拓宝贤堂帖》、《宝贤堂集古法帖》等文献与资料进行对照与比较,将永祚寺碑廊内的重复碑、缺失碑、空白碑、双面碑等各项情况进行统计后,列出需要补刻和调整的碑刻名称与内容。

(2)按卷分组、依次展览

永祚寺碑廊原由南墙与东墙两面组成,其中,南墙为东西向,上面镶嵌着《宝贤堂集古法帖》的单面刻石(图一)。此外,南墙上砌有七组南北向延伸出的垛墙,镶嵌着《大宝贤堂》的28块双面刻石。东墙为南北向,展示着《宝贤堂集古法帖》的部分单面刻石与全部《古宝贤堂法帖》。改陈过程中,拆除原建于南墙的七组垛墙,在东墙上另起六组垛墙。使单面刻石得以按卷一至卷十二的次序展于南墙(部分延伸至东墙)(图二),涉及到双面碑次序的则需移步至东墙双面碑统一展示区观赏。

(3)增补缺失刻石、合理安置双面碑

补刻缺失的6块刻石,分别为:卷二丑六、卷三寅十四、卷五辰六、卷六巳八、卷七午八、卷八未十六。

原南墙的七组垛墙上共镶嵌有双面刻石28块(含一块单面碑),今东墙所起的六组垛墙上共嵌有双面刻石24块,剩余四块分别做如下安置。

① 原南墙28块双面刻石中,有一块为单面碑,现展于南墙单面碑卷七午四处。

②现展于东墙的单面碑卷八未五实为双面碑,由于另一面与卷十一戌四重复,且卷八未五面较为清晰,故而决定,保护卷十一戌四,展示卷八未五面。

③现展于东墙的单面碑卷八未六亦为双面碑,由于另一面与卷十二亥九重复,且卷八未六面较为清晰,故而决定,保护卷十二亥九,展示卷八未六面。

④卷二丑十七与卷十一戌五为双面刻石的两面,残损严重,且两面内容皆有重复碑,故而保存于文管所内的文物库房。

此番改陈,共有两通刻石存入文物库房,其一为卷二丑十七(卷十一戌五)双面碑,其二为卷八未六单面碑,此二碑残损较为严重且有重复刻石,故不再进行展示。

尽管对所有刻石进行了详尽的整理编排,但因双面碑等原因,还是有部分重复展示的碑刻。

(4)增加说明牌内容

上世纪80年代建造碑廊时并没有对刻石进行说明,改陈前的说明牌为后期制作,但主要内容只有帖名及作者介绍。由于部分刻石的碑面斑驳,内容较难辨识,此次改陈,为使游客能够更好地了解各位书家、感受碑刻内容、体味书法魅力,我们在说明牌上做了较大调整,涵盖内容为:碑刻序号、拓片、帖名、作者介绍及释文,以期游客能详细解读。

(5)增加安全设施

改陈后,碑廊内设置二十四小时视频监控与夜间红外线监控,使得这组书法瑰宝时刻处于安全保护状态之中。

(6)增设互动区

碑廊末端增设互动区,游客可以在该区域内观赏碑廊专题片、体验拓片制作与书法创作等。

经过改陈以后,碑廊内现存有刻石共202通,其中序言3通,《宝贤堂集古法帖》刻石160通,《古宝贤堂法帖》刻石36通,苏东坡刻石3通。其中,《宝贤堂集古法帖》平均刻石高度为35厘米,宽度60厘米,《古宝贤堂法帖》平均刻石高度为35厘米,宽度104厘米。两部刻帖,汇集了清代以前历朝历代著名书法家的墨迹宝翰,篆、隶、楷、行、草,五体皆备,是自刻帖兴起至今,时代较早、保存原石较多的刻帖之一,不仅为书法研究者和文物工作者所珍视,也极受广大游客所喜爱,当属书林之瑰宝。

[1]《太原市志》,建置,方域,26页。

[2]《古宝贤堂法帖》为太原府知府李清钥(字叔达,今辽宁省铁岭人)于清康熙五十七年(1718),在太原集刻的四卷石刻丛帖。

(作者工作单位:太原市双塔寺文物保管所)