明清至民国崞县阳武河流域水资源利用问题研究

2017-11-24乔新华

乔新华 靳 茜

(山西大学历史文化学院,山西 太原 030006)

明清至民国崞县阳武河流域水资源利用问题研究

乔新华 靳 茜

(山西大学历史文化学院,山西 太原 030006)

水资源的公共性是导致分水之争的主要原因,“解决公共资源利用的困境”问题就成为人们不断追求的目标。明清至民国时期,崞县阳武河流域的“十八村水地”通过兴建水利设施、明确水程制度、成立水利公司,在界定所有权、使用权、经营权的方面做出了一定的努力,从而促进了阳武河水利的发展,赢得了“阳武流金”的美誉,为实现水资源的合理利用和消解水利纠纷问题提供了一定的思路和经验。

水资源利用;明清至民国;崞县;阳武河;阳武流金

水作为一种重要的社会资源,如何利用水、分配水、使用水、管理水,从古至今都是中国国家与社会面临的重大问题,而围绕水资源引发的争水或水利纠纷,亦是中国农村社会自古迄今都存在着的一种突出的矛盾现象。尤其是在水资源紧缺的山西,分水之争此起彼伏、愈演愈烈,从晋北的桑干河到晋中霍泉、汾河流域再到晋南滦池的水利纠纷,学界都有所提及。对此,赵世瑜认为水利纠纷产生的关键原因在于水权难以界定:“(分水之争)问题在于水资源的公共物品特性以及由之而来的产权界定困难。这个问题不解决,即使不存在资源短缺的问题,水利纠纷依然会层出不穷。”[1]这实际上已经涉及到了争水问题产生的本质原因,即“如何解决公共资源利用的困境?”的问题。在这个问题上,晋北崞县阳武河流域通过修建水利设施、制定水程制度、成立水利公司实现了在水资源所有权、使用权、经营权方面的逐步界定,从而赢得了“阳武流金”的美誉,为“如何解决公共资源利用的困境?”问题提供了一定的经验,对当今中国社会的水利建设和地方社会治理有一定的借鉴意义。

阳武河是滹沱河的一个支流,横贯崞县县境中部,其“源发县治西南六十里阳武口内下马圈村山根,涌出大泉一小泉约百道。东流五里至芦家庄,迤逦经沿长会、沙峪等村,十五里出口至上阳武,又五里至浮图寺前,为东西两岸二十一村起水灌溉地亩处。初分三大渠,下游支渠无数。其正流复行十余里至上申村,历下申村、贾陀村、上下大林、白彪村共二十五里至合河村入滹沱。”[2]337全长85.6公里,流域面积972平方公里,河床宽20~80米,平时水面宽7米,水深0.3米,流速1米/秒;洪水期水面宽14米,水深0.5米。河口正常年径流量为9 037万立方米。[3]阳武河流域属温带大陆性季风气候,年平均降水量400~700毫米,年际变化较大,降水随季节变化显著,夏季降水占全年降水量的63%,河流主要由降水补给。

阳武河灌区位于阳武河下游,地处原平中部,西靠崞山,东临滹沱,南北长达20多公里。整个灌区主要由阳武河洪积扇冲积而成,土质以沙壤土居多。是原平县的主要产粮区,历史上有“阳武流金富万民”之美称。每到金秋时节,两岸丰收的谷物映照得河水金光闪亮,遂有“阳武流金”之美誉,且成为崞县八景之一。清乾隆二十二年《崞县志》杂志的八景附中记载:“‘阳武流金’,县西四十里太子崖发源,递灌二十一村田千顷,东注合沱。开筑河渠广沾水利。滋土地而英华遍野,享顺成而熠耀盈畴。润泽膏腴不羡淘沙之绩,恩波洋溢河殊宝藏之兴。”[4]清人宋志濂的《八景咏·阳武流金》亦写道:“沃土连阡岁有秋,金生自水武河流。人歌盈矿复盈藏,天赐满房籯满篝。江汉滔滔炉冶铸,源泉滚滚橐裹投。披沙淘地非为宝,多稼年年报稔收。”[2]601这些即是对阳武河水利发展的肯定。

1 明清时期“谁修建谁用水”所界定的所有权

崞县阳武河流域作为水资源较为匮乏的区域,水利设施的作用尤显重要,灌区各利益群体对于水利设施的建设均报以极大热情。之所以如此,是因为各利益群体都希望通过兴修水利设施,取得水利设施建成后灌溉用水的使用权乃至所有权,因此不论是官方还是民间,对兴修水利设施都赋予了自己的主观愿望。除此之外,兴修水利设施有利于扩大灌溉面积,缓解水资源供不应求的人口与资源的矛盾。这是从根本上是预防分水之争和水利纠纷的举措,是“如何解决公共资源利用的困境?”的基础。

阳武河灌区是个古老灌区,“阳武流金者,盖以水利言之。”[2]337关于阳武河的治理,最早可追溯到北宋中期的引洪放淤。据清光绪八年(1883年)《续修崞县志》“义行”中载:“高万,豪于财,心存利济,居申村。在阳武河畔,河水不时涨发,沿河田亩率废为旷土,万忧之。相其地势,凿渠筑堰,引涨水以资灌溉,数千亩瘠田遂皆变为膏壤。至今利之。事在嘉佑、熙宁间,盖肇兴阳武水利者。”[2]509这段记载描述了南宋嘉佑、熙宁年间崞县南申村人高万在阳武河畔开凿渠道、修筑堤堰、引洪放淤,灌溉贫瘠的田地,使大量沙田变为活土,增加了耕地面积,后来乡民们纷纷效仿,使该地由荒废的不毛之地变为良田的史实。这是关于阳武河治理的最早记载。

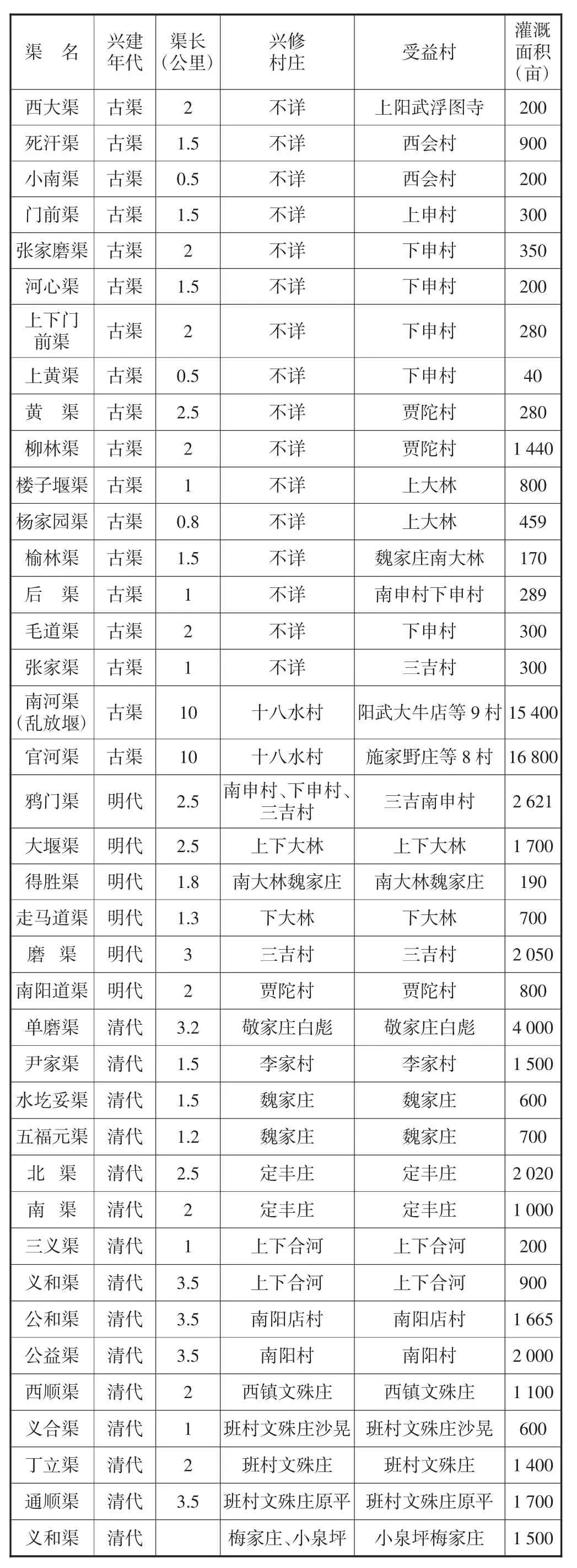

灌区农田水利开发虽早,但历代以来,尤其是五代到元末的四百多年中,战争烽起,兵祸连年,灌区地处北部边陲,居南北交通要塞,成为兵家必争之地,农业生产受到严重破坏,水利事业一直停滞不前。直至明王朝建立以后,战争平息,环境安定,农民获得休养生息的条件,水利事业才有所发展。因此灌区原有的较大清、洪水渠,如南河渠(通称乱放堰)、官河渠、中河渠、单磨渠、溥济渠等,大都兴建或扩建于明清时期。到新中国成立前,阳武河灌区已初具规模,灌溉范围已发展到37个村庄,受益面积达6.5万多亩。见表1。

从表1中可看出,在阳武河灌区的39条渠道中,明清时期兴建的渠道有21条,占了总数的一半以上,而且在已知的兴修水利的村庄里,修建渠道的村庄与受益村呈现高度契合的特点。这一方面反映了明清时期水利建设的兴盛,民众对兴修水利设施投入了极大热情,这对解决明清时期水资源紧缺的问题,缓解资源与人口的矛盾具有极为重要的作用;另一方面也说明了在“谁修建谁用水”的约定俗成的惯例下,使用权和所有权的逐步界定。因此明清时期阳武河经历的数次规模性的治河工程,其目的有二:一是为了缓解人口与资源的紧张关系,其二是兴修水利设施对人们来说是一个重新进行水资源配置的一个过程。前者是为扩大灌溉面积,后者是为实现“谁修建谁用水”的所有权的界定。毋容置疑,通过兴修水利设施,既可达到缓解水资源紧张的难题,又有利于消解水利纠纷,可谓是一举两得。

2 明天启年间“十八村水地”所界定的使用权

“没有规矩不成方圆”,水程关乎各个利益群体用水的直接利益,因此明确和制定水程制度至关重要。水程制度的确定和细化实质是水资源使用权的逐步界定。它是“如何解决公共资源利用的困境?”的前提。

表1 明清时期阳武河灌区灌溉设施情况表[5]27

最早的关于阳武河水资源使用权的界定是明天启年“分水碑”所规定的“十八村水地”,随后虽然灌区范围有所扩大,但核心区域却仍是在十八水村。明朝建立以来,随着灌溉面积的不断扩大和用水村庄的增多,上下游用水发生矛盾,尤其在农作物生长期间的用水矛盾日益尖锐。明万历末,各村因争水而诉讼,由县到省,历经十余年不决。直到天启六年(1627年)二月,经巡抚山西都察院审批:“阳武等村水利,按村庄远近,地亩多寡,配定各村用水时间。每年从立夏日起,以三十日半为一周,轮流使水。”[5]68村民为此刻立了两通石碑,一块竖在崞县衙门外,一块竖在起水处所,让后代人遵照执行。目前留存下来的一块“分水碑”现置于原平市阳武河水委会所在的灌区管理处。该水碑不仅详实地记录了崞县阳武河灌溉沿河十八个村庄,每年从立夏日开始,以三十日半为一周各村自上而下轮流输灌的史实,而且记载了阳武河流域各村庄以位置远近、地亩多寡为标准,轮流使水灌溉的一系列规定,现将碑文所载史实整理如表2。

表2 明天启年间崞县十八村水地的使水情况表

这是阳武河灌区历史上第一次由官方明文规定的用水章程。表内所列各分水村庄的排列次序,就成为多年来一直遵循的使水次序。立此碑的目的是根据民意尽量做到分水的公平公正,并供后人参照,以杜绝水利纷争。此碑也规定了阳武河流域的用水范围、次序、周期、水量。后来民间为了方便记忆,还将受益的十八水村轮流使水的顺序和分水时间编成五字和七字歌诀,并广为流传。

按使水顺序编的五字歌决是:阳施堡二默,陈沙大魏寺,牛神申吉南,薛赵陀林石。[5]135

按各村分水时间的七字歌诀是:阳武起水两日半,施默沙林整两天,牛与申村共五日,大寺三吉一日半,唯有堡子十八厘(即1.8天),上下薛孤一六边(即1.6天),陈神魏南居一日,赵陀石封一般算(各一天)。[5]135

这是阳武河灌区历史上最早由国家高级行政部门明文颁发的第一部水利法规。“十八村水地”和“官水”由此得名。这块分水碑以碑刻的形式确定了官水的使用权。这条法规一直沿用了三百多年,尽管它存在着不合理、不科学的因素,但在当时的历史条件下,对平息争端,促进生产,发挥了积极作用。

在这起诉讼案中,官府的作用很明显。一般来说,水利纠纷经地方官的审断会得到立刻解决与宁息,因此官方在水事案件中起到了最终仲裁的作用。大多数时候官府会以立碑和颁布公告的方式来解决水利纠纷。这些碑文和公告中所规定和记载的用水规则,通常会成为一种约定俗成的准则,不仅被当事人接受与遵守,而且会世代沿袭,成为当地分水与解决水案的依据。但是,正如赵世瑜所说:“国家原则上只是支持传统的民间习惯法,对破坏民间确立的公平原则的行为进行处罚,或在情况发生变化时做一些符合原有制度的技术性改造。……官府处理的所有纠纷都只是在短期内保持了平衡,没过多久又烽烟再起。”[1]因此如果当事人对判决不服或者判决的年代过去太久,也会出现反复的情况。

这些水碑和制定的水程是官府为解决民间水权不明和预防民间水利纠纷的前提,它通过规定使水范围、时间等,制定了新的水权秩序,实现了水资源使用权的界定,进而使人们有法可依,防止因水权不明而产生纠纷。实现使用权的界定是“如何解决公共资源利用的困境?”的前提,是水资源利用首先要解决的一个问题,也是避免和解决分水之争一个必要的前提条件。

3 民国时期公司制所界定的经营权

阳武河灌区虽然很早就有一套法定的用水制度,但长期以来不论官方或民间从未设置过统一的管理组织,原有的较大渠道如乱放堰渠、官河渠,亦无管理机构,各村渠道一般都设有渠长专门负责工程和灌溉管理,下设巡渠看堰等若干人,还有村警等若干人员负责使水的正常进行,管理组织极不健全。清末民初,随着实业救国思潮在中国的传播,一些有识之士开始意识到要想改变落后的面貌,就必须要把农业经济搞好,而这其中的重中之重就是要把水利事业搞好,因此一些实业家开始筹划兴办水利公司,民间组织的水利公司勃然兴起,成为新时期一种新的水利组织和管理形式。崞县阳武河流域的溥济水利有限公司便是这个时期的产物。溥济水利有限公司成立后,阳武河的经营权就到了它的手中,这有两个显而易见的好处,一是水资源的统一调配更加方便,避免了水资源的浪费,二是也更容易协调各利益集团,避免或消解纠纷。

民国二年(1913年),文殊庄人张汉捷、神山村人贾在中等七人,发起成立了“崞县溥济水利有限公司”,以集股方式建成,地址位于今上下薛孤村之间。公司成立章程共十章二十二条,包含缘起、宗旨、定名、渠线、资本、利息、职员、会期、权限和附则等。在第一章“缘起”中,第一条即开宗明义:“崞之西南有阳武河,由西山顺流而下,输入滹沱。夏秋之交,大雨时行,山水暴涨。沿河一带土田时虞漂没,居民苦之。而距河数十里之北贾、武彦、田家庄、上下薛孤、文殊庄各村,则又一片沙田,几至不堪播种。昔年,薛孤曾经凿渠引水,以资灌溉。惜范围狭小,久已荒废。现由本公司商之各村,拟开凿支干各渠引用阳武河水灌溉北贾等村之沙田。一举两得,利益无穷,该各村均乐赞称。因特定简章,以资遵守。”[5]133从这个公司的名称、组织者、成立原因等可以看出,这是一个民办性质的民族资本主义股份经营公司,由农民自发组织,自筹资金,其创办的目的在于加强水利设施建设,以便阳武河流域的十八村水地之灌溉。此后溥济水利有限公司还在敬家庄、孙家庄、大莫(即子干村)、界河铺等地分别设立了三个支店(分公司)和一个坝垦公司。

溥济水利有限公司成立后,组织了兴建溥济渠、溥济第一渠、溥济第三渠等水利工程,使阳武河流域的灌溉面积大幅增加,虽然未能完成原计划的溥济渠灌溉6 000亩,溥济第一渠灌溉3 000余亩,但是确实造福了当地居民。浇地按亩次收水费,是发展商品水的开始。此外它还以公司的名义,发行小量钞票,流行于附近各村。溥济水利公司共经营35年,在民国三十六年(1947年)的时候陷入瘫痪状态。1947年8月,溥济渠收归国有。同年9月,成立了崞县阳武流域水利建设管理局(也称阳武河水委会)。

博济水利有限公司的成立标志着阳武河水利管理进入一个新阶段,它成为灌区第一个渠道专职管理机关,创造了通过公司这一媒介进行组织管理的新形式,丰富了水利管理的途径。同时也实现了水资源经营权的界定,是“如何解决公共资源利用的困境”的保障。

总而言之,水资源作为一种公共资源,不同利益主体围绕着管水、用水、分水的问题,形成一幅相互联系、相互影响的三维图景,上演着一幕幕竞争、冲突、调适与统合的历史话剧。分水之争不仅仅是一个关系民间不同群体利益得失的问题,而且也是国家治理中的重大问题。毋庸置疑,水利问题及其解决机制的演进是社会治理过程中国家与农村互动关系发展的现实体现,具体而言也就是水资源的使用权、经营权与所有权的界定在某种程度上是政府与民间互动的结果。水资源的利用问题,既不是单纯的自然问题,也不是单一的社会问题,而是关乎自然界与人类社会两大领域的综合性问题。因此,要解决这样一个综合性问题,就必须统筹官府与民间,通过构建流域社会共同体,有效界定水资源的所有权、使用权、经营权,实现水资源的合理共享。

[1]赵世瑜.分水之争:乡土社会的权力、象征与公共资源——以明清山西汾水流域的若干案例为中心[J].中国社会科学,2005(2):189-203.

[2][清]赵冠卿,龙朝言.续修崞县志[Z].南京:凤凰出版社,2005.

[3]原平县志编纂委员会编.原平县志[M].中国科学技术出版社出版,1991:24.

[4][清]邵丰鍭修,贾灜纂.崞县志[Z].北京:中国国家图书馆地方志资料库馆藏,乾隆二十二年刻本.

[5]原平市阳武河灌区志编纂组.阳武河灌区志[M].原平市阳武河水利管理处,1997.

TV211.3

C

1004-7042(2017)10-0049-04

乔新华(1972-),女,2005年毕业于北京师范大学历史学专业,教授。

2017-08-15;

2017-09-20