红树林碳储量及碳汇效能研究的发展趋势和特征

2017-11-24黄润霞钟泳林薛春泉苏志尧

黄润霞,钟泳林,薛春泉,罗 勇,苏志尧

(1. 华南农业大学林学与风景园林学院,广州 510642; 2. 广东省林业调查规划院,广州 510520)

红树林碳储量及碳汇效能研究的发展趋势和特征

黄润霞1,钟泳林1,薛春泉2,罗 勇2,苏志尧1

(1. 华南农业大学林学与风景园林学院,广州 510642; 2. 广东省林业调查规划院,广州 510520)

为了解红树林碳储量及碳汇效能研究的发展趋势和特征,使用文献计量分析方法对基于 Web of Science 和中国知网(CNKI)数据库检索获得的文献进行统计分析。有关红树林碳汇效能研究的发文量逐年增加。美国和澳大利亚是该研究领域的两大强国,占据领先地位;这两个国家在世界排名前 10 位机构和作者上均占据明显的优势,其中发文量前 10 名机构中有 5 个来自美国,有 3 个来自澳大利亚,并且排列前 4 名的机构均来自美国和澳大利亚;国际上发文量超过 10 篇的作者中有 2 个来自美国,有 3 个来自澳大利亚,并且发文量前 3 名的作者中有 2 个来自澳大利亚。另外,高被引论文前 10 名中有 4 篇的作者来自美国,说明其在该领域具有较强的科研实力和较高的影响力。我国有关红树林碳汇效能研究的论文发文量逐年增加,在发文量前10 名国家中排列第 4,但总被引频次和篇均被引频次均较低。我国在国际排名前 10 位机构、发文量前 10 名作者和高被引论文前 10 篇中均占有一席之位,说明近年来我国在该领域发展迅速,科研实力不断增强,但在今后的发展中还需加强科研经费投入,引进高水平人才,加强国际合作,大力推动我国红树林碳汇的研究,提高我国在国际上的影响力。

红树林;碳储量;碳汇效能;文献计量分析

红树林是由特定树种组成的生长在热带和亚热带地区潮间带、河口、近岸海洋的木本植物群落[1],具有固定二氧化碳、净化环境、保护堤岸、防风固沙、防洪、截留养分和有机质等生态功能[2-4],还可以为鸟类、昆虫等提供繁衍栖息的场所[5],是重要的生态系统之一。据调查,全球红树林面积为 15.2×105hm2,占陆地森林的0.4%[6],现有红树林树种 16 科 24 属 84 种(包括 12 个变种)[7]。C.Giri 等调查了全球热带和亚热带地区 118 个国家的红树林分布情况,其中大约有 75% 的红树林主要分布在 15 个国家,大部分的红树林分布在南北纬 5° 之间[1]。我国红树林面积仅有 2.3×104hm2[8],现有半红树植物 12 种,真红树植物 26 种,共 38 种,主要分布于东南沿海热带、亚热带海岸港湾、河口湾等区域[9]。随着经济的发展,由于沿海开发、水产养殖业的发展、木材的采伐和燃料生产等,全球红树林在过去数十年间呈现逐渐衰减的趋势,据估算全球 26% 的红树林正在退化[10],有 11 种红树林树种面临灭绝的威胁[3]。Alongi, D.M 等的研究表明由于全球气候变化可能会导致全球 10% ~ 15% 的红树林消失[11]。

红树林作为连接陆地和海洋的重要的滨海生态交错带,被认为是潜在的碳库[12-13],每年可以固碳高达 2.55 亿 t[3]。Ray 等调查了印度 Sundarbans地区 4 264 km2红树林的碳储量为 21.13 TG,虽然面积较少,其碳储量却占据印度森林总碳储量的0.14%[14]。红树林具有如此高的固碳能力,一旦红树林生态系统遭到破坏,将会对全球碳平衡造成巨大的影响。Linwood P.等估计随着沿海生态系统(沼泽、红树林和海草)的退化,每年有 0.15-1.02 Pg 亿 t 的二氧化碳被释放到大气中去,导致每年经济损失 60 ~ 420 亿美元[15]。因此研究红树林的碳储量及碳汇效能,对评价红树林维持全球碳平衡和固碳能力具有重要意义。

为了解红树林碳储量及碳汇效能研究的发展趋势和特征,方便科研工作者及时掌握其研究现状,本文通过检索 Web of Science 和中国知网(CNKI)数据库,利用文献计量学分析方法,对该领域在世界范围内的主要研究国家、研究机构、作者、载文期刊、高被引论文等进行文献计量分析,以期为我国红树林碳汇研究提供参考。

1 研究方法

1.1 检索词与检索方法

本文以 Web of Science 和 CNKI 数据库为数据源分析红树林碳储量及碳汇效能研究的发展趋势和特征,在 CNKI 数据库中以红树林、碳储量、碳汇、土壤有机碳、生物量碳为主题词进行检索;在 Web of Science 数据库中将检索需求分解成“红树林”和“碳汇”两个主题概念,对每个主题概念列举相关关键词,以“或”的方式连接成子检索式,然后再以“和”的方式将两个子检索式连接起来,构成一个总检索式,以检索式:TS=(Carbon sink) OR (carbon storage) OR (carbon sequestration) OR (carbon pool) OR (biomass carbon) OR(soil organic carbon) OR (soil organic carbon storage) OR(soil carbon stocks) OR (soil organic carbon pool) AND TS =(mangrove) OR (halodrymium) OR (kandelia obovata)OR (Sonneratia caseolaris) OR (Aegiceras corniculatum)OR (Avicennia marina) OR (Sonneratia apetala) OR(Rhizophora stylosa) OR (Laguncularia racemosa) OR(Bruguiera gymnorrhiza) OR (Exoecaria agallocha) OR(Lumnitzera raceemosa) OR (Acrostichum aureum) OR(Acanthus ilicifolius) OR (Hibiscus tiliaceus) OR (Pluchea indica) OR (Clerodendrum inerme) OR (Pongamia pinnata) OR (Thespesia populnea) OR (Cerbera manghas)OR (Heritiera gymnorrhiza) OR (Avicennia germinans)OR (Rhizophora apiculata) OR (Rhizophora mangle)OR (Bruguiera parviflora) OR (Ceriops australis) OR(Xylocarpus grnatum) OR (Bruguiera exaristata)进行检索,两个数据库的检索时间段为 1997 - 2016 年,检索时间为 2016 年 10 月 28 日。

1.2 数据处理

Web of Science 数据库检索所获得的 653 篇文献包括 5 种类型,主要的类型是研究论文 603 篇(占 92.34%)、综述论文 28 篇(占 4.29%)和会议论文 37 篇(占 5.67%),其他类型论文 4 篇(占 0.612%)。所检索到的论文使用了 3 种语言,其中英语 647 篇(占 99.08%),西班牙语 4 篇(占 0.613%)和葡萄牙语 2 篇(占 0.306%)。CNKI 数据库共检索到文献 79 篇,其中研究论文45 篇,学位论文 21 篇,会议论文 6 篇,其他类型论文 7 篇。

按照不同年份、国家、机构、期刊、作者等统计分类,以论文数、总被引频次、篇均被引频次、第一作者论文数、通讯作者论文数等指标分别分析红树林碳储量及碳汇效能研究的发展趋势和特征。

2 结果与分析

2.1 年度论文数量

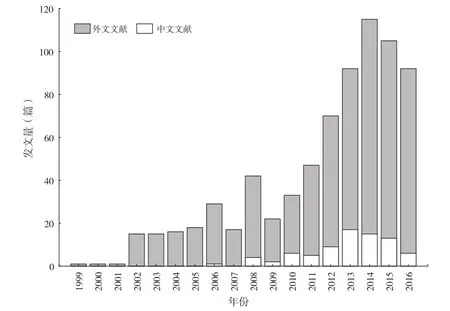

红树林碳储量及碳汇效能研究领域的外文文献从 1999 年开始陆续出版,2005 年以前发文量较少,2005 年到 2009 年期间出现“上升—下降—上升—下降”的趋势,2009 年后文献数量增长迅猛,该领域的研究开始受到广泛的关注,在 2014年达到最高峰,仅 2014 年一年发文量高达 100 篇。有关红树林碳储量及碳汇研究的中文文献最早发表于 2006 年, 2008 年后发文量逐渐增多,但相对增长缓慢,在 2013 年达到顶峰(见图 1)。总体来说,随着科技的进步和对科学的探索,有关红树林碳汇研究的发文量在逐渐增长,表明碳汇研究在未来仍然是研究的热点。

图1 有关红树林碳储量及碳汇效能研究的发文量年度分布Fig.1 Annual tendency of publishing articles of carbon storage and carbon sequestration efficiency in mangrove ecosystems

表1 有关红树林碳储量及碳汇效能研究国际上发文量排前10位的国家Tab.1 Top 10 countries of publishing articles on carbon storage and carbon sequestration efficiency in mangrove ecosystems

2.2 主要研究国家

基于 Web of Science 数据库统计分析可以得出,红树林碳储量及碳汇效能研究发文量前 10位的国家从高到低依次为:美国、澳大利亚、印度、中国、巴西、德国、比利时、日本、西班牙和法国。美国发文量和总被引频次均远超于其他国家,表明美国在该领域处于主导地位。法国和比利时虽然发文量不多,但它们的总被引频次较高,篇均被引频次均超过 50 次,分别排名第 1 和第 2,且被引次数≥10 的论文均超过 60%,说明它们的论文质量较好,具有较高的研究水平。我国的发文量排名第 4,第一作者论文数和通讯作者论文数均超过 88%,但论文总被引频次和篇均被引频次为发文量前 10 位的国家中最低(见表 1)。

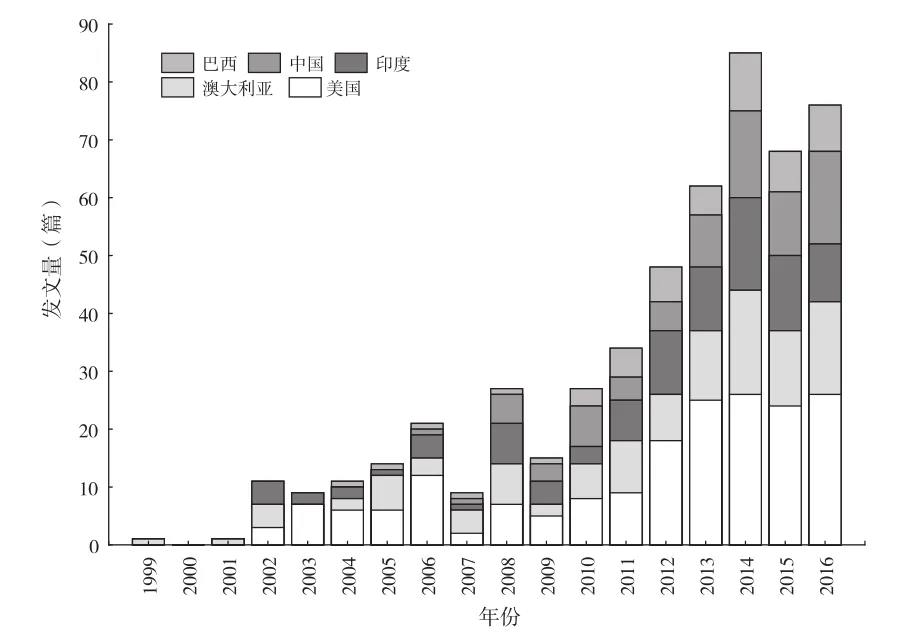

发文量前 5 位的国家在 2007 年后均表现出相似的发展趋势,2008 年迅速增加,但 2009 年又开始回落,2009 年后开始逐渐增加,且均在 2014 年达到最高峰。国际上有关红树林碳汇研究发文最早的国家为澳大利亚,从 1999 年开始有零星的报道,在 2002 年以前在国际上一直处于领先地位。美国从 2002 年开始逐渐有关于该领域的报道,且从 2003 年开始就超越了澳大利亚,在 2006 年达到第一个高峰,其发文量远超其他国家,后又回落,在 2009 年发文量开始迅猛增长,并 2014 年达到最高峰,远远超过了其他国家。我国有关红树林碳汇研究起步晚于其他国家,从 2006 年开始有零星的报道,并在近年来开始迅速发展(见图 2)。

图2 有关红树林碳储量及碳汇效能研究国际上发文量排前5位国家的逐年发文量Fig.2 Annual paper number of the top 5 countries on carbon storage and carbon sequestration efficiency in mangrove ecosystems

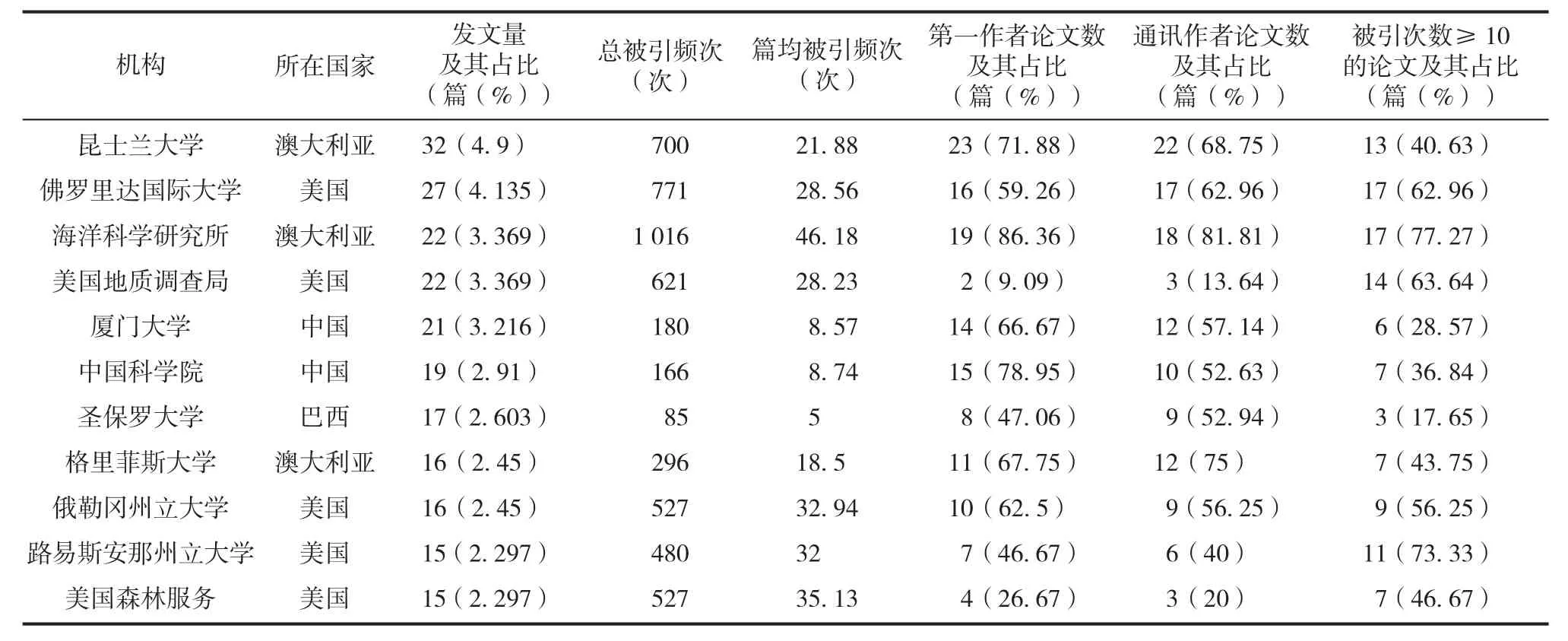

2.3 主要研究机构

国际上有关红树林碳储量及碳汇效能研究发文量前 10 名的机构中,有一半来自美国(5 个机构),其次是澳大利亚、中国和巴西。澳大利亚的昆士兰大学、美国佛罗里达国际大学和澳大利亚海洋科学研究所分别占据前 3 名,且它们所发表论文的总被引频次也是发文量前 10 名机构中的前 3 名,表明它们不仅发文量高,文献质量也较好(见表 2)。另外国际上发文量最多的作者 Alongi, Daniel M 也来自于澳大利亚海洋科学研究所,发文量高达 18 篇(占 2.78%),其发表的题为 Present state and future of the world's mangrove forests 的论文在高影响论文中排名第 2;同时,来自澳大利亚的昆士兰大学的Lovelock Catherine E 发文量仅以 1 篇论文之差落后于 Alongi, Daniel M,来自美国佛罗里达国际大学的 Jaffe, Rudolf 也在发文量前 10 位作者中占据一席之位,反映出这三个机构在红树林碳汇研究领域具有较强的影响力。中国的厦门大学和中国科学院分别占据第 5 和第 6 名,仅以 1 篇论文之差落后于第 4 名。巴西圣保罗大学也在此占据一席之地,仅以 2 篇论文之差落后于中国科学院,但其总被引频次和篇均被引频次均为最低。美国林业局为发文量前 10 名机构中的最后一个机构,虽然其发文量较低,但总被引频次较高,因此其篇均被引频次较高,仅次于澳大利亚海洋科学研究所,排名第 2(见表 2)。

表2 国际上有关红树林碳储量及碳汇效能研究发文量排前10位的机构Tab.2 Top 10 institutions of publishing articles on carbon storage and carbon sequestration efficiency in mangrove ecosystems

2.4 主要期刊及学科

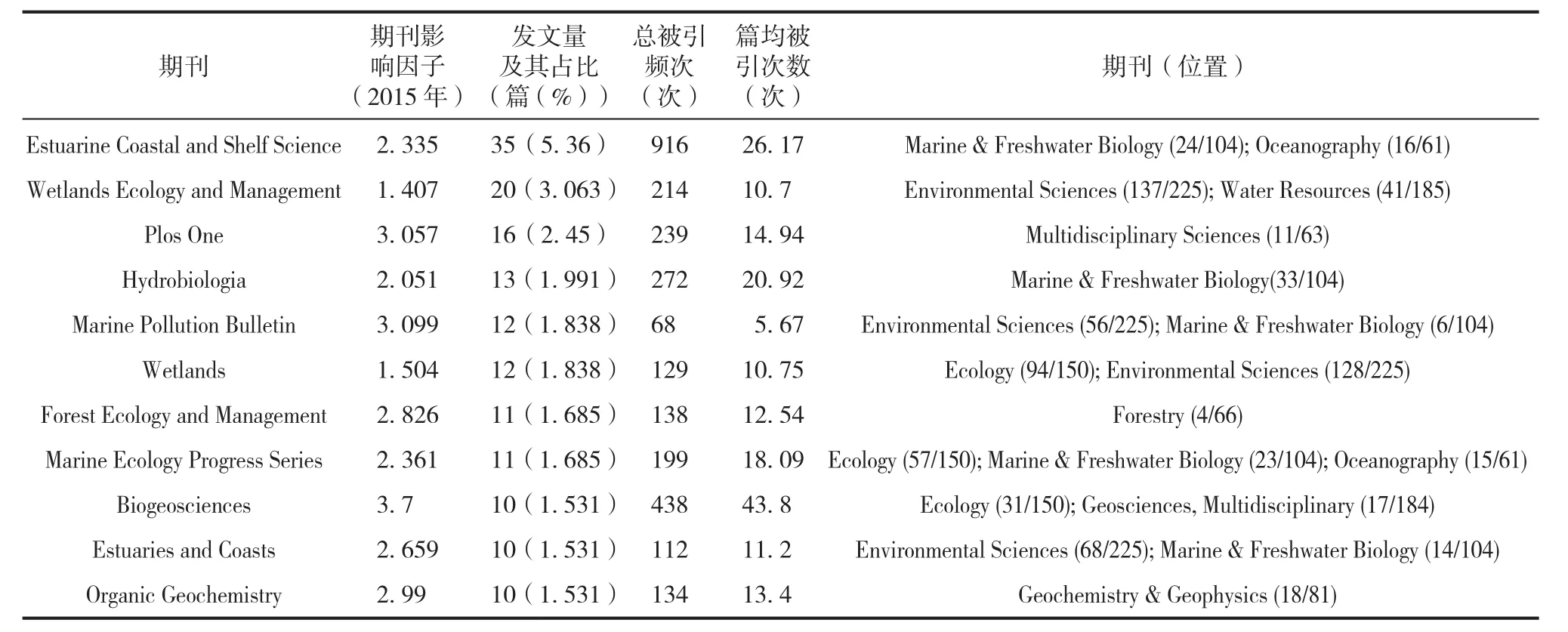

红树林碳储量与碳汇效能研究文献共涉及的外文期刊有 83 种,发文量前 10 名的期刊占全部期刊总数的 13.25%,但共发文 160 篇,占全部论文文献的 24.5%(见表 3),可以看作是该领域研究论文的核心期刊。

表3 有关红树林碳储量及碳汇效能研究发文量排前10名的外文期刊Tab.3 Top 10 foreign language periodical of publishing articles on carbon storage and carbon sequestration efficiency in mangrove ecosystems

发文量最大的前 10 名期刊中,海洋与淡水生物学的专业期刊有 5 个,环境科学专业期刊有4 个,海洋学专业期刊和生物学专业期刊 2 个,水资源专业期刊、林业专业期刊、地质及多学科期刊、地球化学与地球物理专业期刊和综合性期刊各1个。发文量前 5 名的期刊中有 3 个是海洋与淡水生物学专业期刊,即 Estuarine Coastal and Shelf Science、Hydrobiologia 和 Marine Pollution Bulletin;和 2015年发文量为 0,但在 2008 年迅猛增长并达到顶峰,随后发文量逐渐下降,2015 年后开始回升(见图 3)。发文量排名第 2 名的期刊 Wetlands Ecology and Management 在 2009 年开始逐渐发表红树林碳汇研究的论文,在 2014 年开始迅猛增长,目前已远远超过前者,已逐渐受到研究者的关注(见图 3)。

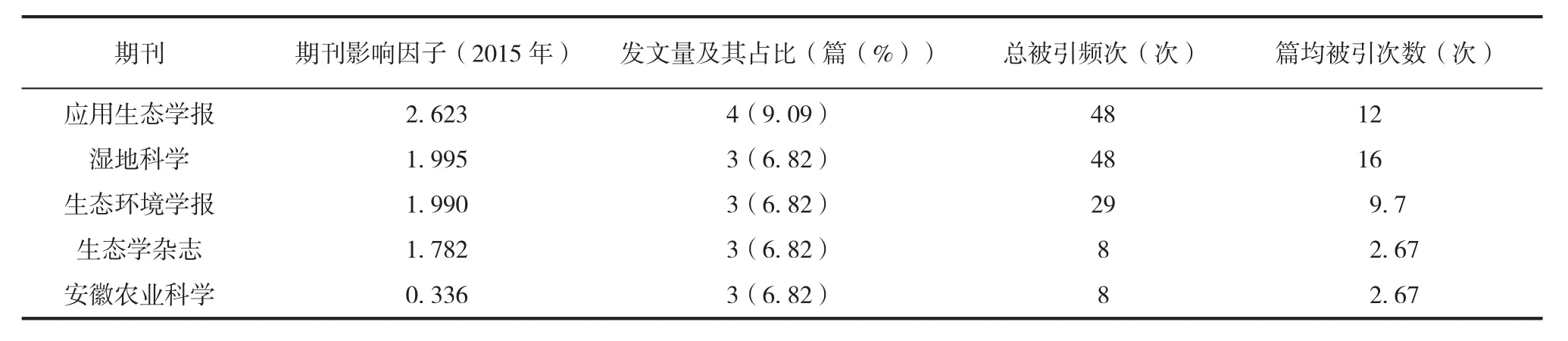

有关红树林碳储量及碳汇研究发文量前 5 名的中文期刊依次是应用生态学报、湿地科学、生态环境学报、生态学杂志和安徽农业科学,排名第 1 和第 2 的应用生态学报和湿地科学的总被引频次一样,篇均被引频次前者少于后者(见表 4)。总被引频次前 3 名的期刊中有 2 个为海洋与淡水生物学专业期刊,分别是 Estuarine Coastal and Shelf Science 和 Hydrobiologia,反映出这 3 个期刊较为集中地刊登了红树林碳汇领域的研究成果,受到学术界的广泛认可和高度关注,具有较强的影响力。同时期刊 Estuarine Coastal and Shelf Science 不仅发文量最大,总被引频次也最大(见表 3)。另外,期刊 Biogeosciences 的影响因子为发文量前 10 名期刊中最高,虽然该期刊发文量不多,但其凭借总被引频次第 2 名的优势在篇均被引次数上遥遥领先(见表 3)。

图3 有关红树林碳储量及碳汇效能研究发文量排名前2位期刊的逐年发文量Fig.3 The annual output of the top 2 journals on carbon storage and carbon sequestration efficiency in mangrove forests

发文量排名第 1 位的期刊 Estuarine Coastal and Shelf Science 自 2002 年开始陆续发表有关红树林碳汇研究领域的论文,在 2003 年、2007 年

表4 国内有关红树林碳储量及碳汇效能研究发文量排前5名的期刊Tab.4 Top 5 journals of publishing articles on carbon storage and carbon sequestration efficiency in mangrove ecosystems in China

2.5 主要研究人员

有关红树林碳储量及碳汇效能研究论文共涉及 360 位作者,主要来自澳大利亚、比利时、美国、中国、巴西、丹麦、西班牙和位于太平洋上的新喀里多尼亚,其中澳大利亚、比利时和美国均有 3 位学者的发文量超过 10 篇,表明了它们在该领域的研究实力较强。来自澳大利亚海洋科学研究所的 Alongi, Daniel M 和来自比利时天主教大学环境与科学系的 Bouillon Steven 发表的论文数均为 18 篇位居第一,第一作者论文数、通讯作者论文数以及总被引频次均为后者高于前者。论文总被引频次排名第三的是来自美国俄勒冈州立大学的 Kauffman J.Boone,总被引频次高达 598,发文量为 12 篇,其中第一作者和通讯作者论文数均为 1 篇。来自中国香港城市大学的 Tam, Nora Fung-Yee 发文量为 12 篇,其中第一作者论文数为1 篇,通讯作者论文数为 7 篇,论文发文量在国际上排名第 5(见表 5)。

表5 有关红树林碳储量及碳汇效能研究发文量超过10篇的作者Tab.5 Authors with more than 10 articles related to the total number of articles on the carbon storage and carbon sequestration efficiency in mangrove forest

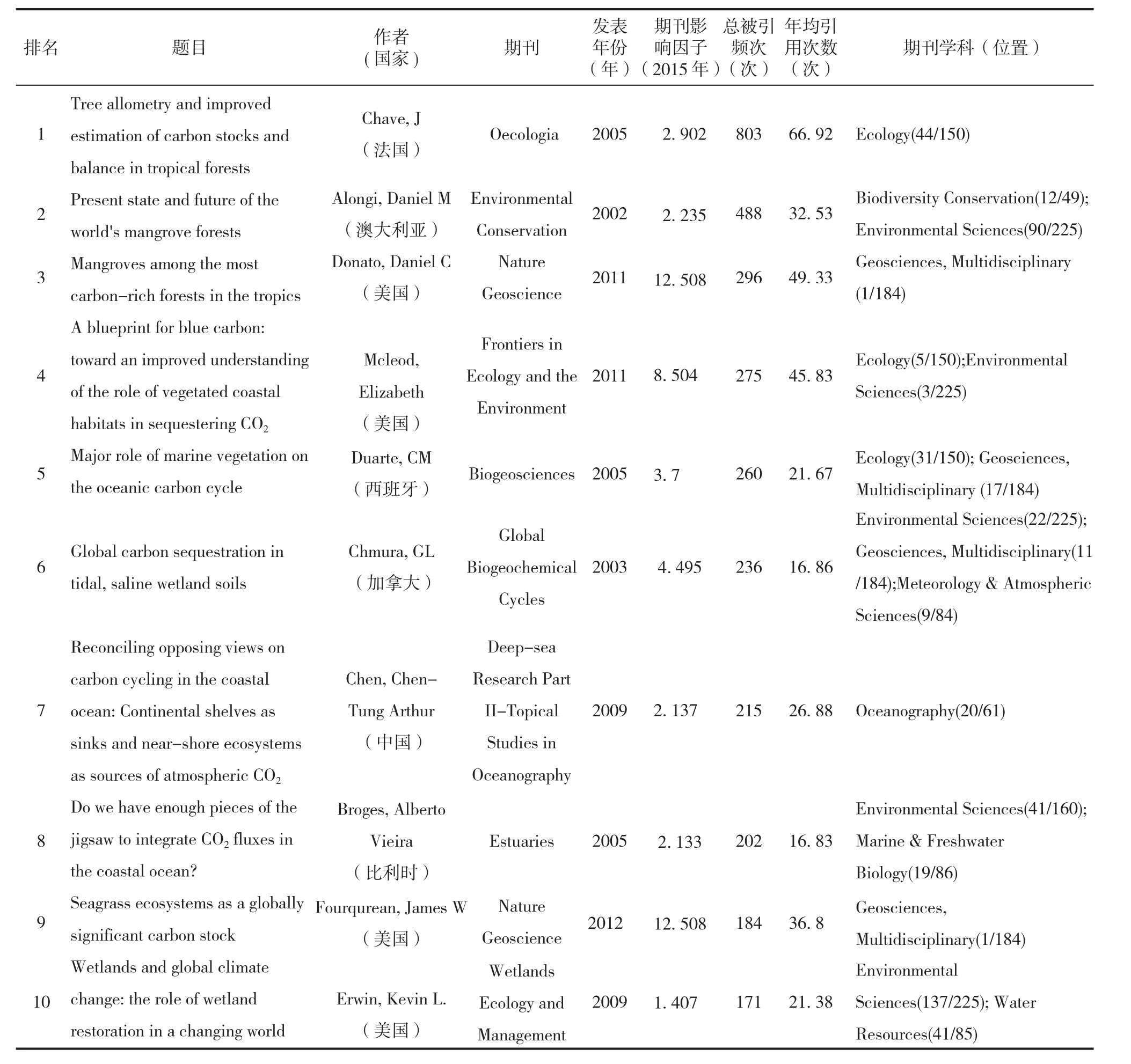

2.6 高影响力论文

有关红树林碳储量与碳汇效能研究高被引前10 名论文主要来自于法国、澳大利亚、美国、西班牙、加拿大、中国和比利时 7 个国家,其中有 4篇来自美国,反映出美国在该领域的研究地位居于世界前列。总被引次数最多的论文是 Chave, J 于2005 年在 Oecologia 期刊发表的一篇研究论文,讲述了将生物量量化,并利用回归模型预测地上的树木生物量,从而估算碳储量,其总被引次数达803 次,引起了学术界的广泛关注。被引频次排名第 2 的论文于 2002 年在 Environmental Conservation期刊上发表,也是一篇研究论文,探讨了红树林的现状和未来的发展趋势(见表 6)。

结合发文量超过 10 篇作者的数据,高被引论文前 10 名中,来自澳大利亚的 Alongi, Daniel M 和比利时的 Broges, Alberto Vieira 也是发文量位居第 1 和第 7 名的,反映出这两位学者在红树林碳储量及碳汇效能研究领域中既是高产作者也是具有高影响力的作者(见表 5 和表 6)。

高被引论文前 10 篇中,中国学者只有一篇被列入第 7 名,是来自台湾国立中山大学的 Chen,Chen-Tung Arthur 于 2009 年在 Deep-sea Research Part II-Topical Studies in Oceanography 期刊上发表的题为 Reconciling opposing views on carbon cycling in the coastal ocean: Continental shelves as sinks and near-shore ecosystems as sources of atmospheric CO2的论文,总被引频次为 215 次,年均引用次数为26.88 次(见表 6)。

值得注意的是,高被引论文前 10 名中有 2 篇论文在期刊 Nature Greoscience 上刊登,这两篇论文的总被引频次分别排名第 3 和第 9,年均引用次数分别排名第 2 和第 4(见表 6),表明该期刊在红树林碳储量及碳汇效能研究领域中具有较强的影响力。

表6 有关红树林碳储量及碳汇效能研究高被引论文前10名论文Tab.6 Top 10 cited articles of publishing articles on the carbon storage and carbon sequestration efficiency in mangrove forest

3 结论与讨论

红树林湿地是一种特殊的生态系统类型,我国红树林研究文献从 1989 年起总体上呈迅速增长趋势,厦门大学在红树林研究方面表现出雄厚的研究实力和人才优势,我国红树林研究所涉及的研究领域广泛,主要有保护策略研究、生物生态学、经营管理、生物环境、病虫害防治、资源调查等方面的研究[16-18]。红树林湿地面积虽小,但其碳汇能力在全球碳循环中发挥着重要的作用。加强红树林生态系统碳储量及碳汇效能的研究,有助于深入了解红树林生态系统的价值和意义。

根据文献计量分析发现,外文期刊从 1999年开始对红树林碳汇效能研究领域进行报道,自 2002 年开始迅猛发展,之后保持稳定发展的趋势,到 2011 年开始再次迅速发展,并在 2014 年达到最高峰。我国的中文期刊对该领域的报道起步较晚,自 2006 年开始有零星的报道,2008 年后发文量保持稳定增长趋势,并在 2014 年达到发展顶峰。虽然我国在该领域的研究起步较晚,但我国的发文量在国际上排名第 5,说明我国近年来发展较快,科研实力进步较大。美国和澳大利亚是国际上研究红树林碳汇效能的主要国家,发文量占据世界前列,且第一作者发文量和通讯作者发文量均高达 70% 以上,为主要研究力量,引领着该领域的发展;并且澳大利亚是发文最早的国家,在 1999 年就发表了第一篇文章,其在红树林碳汇效能研究领域起步较早。世界上排名前 10 的研究机构中有 5 个来自美国,3 个来自澳大利亚,2 个来自中国,还有 1 个来自巴西,但排名前 4 名的研究机构均来自美国和澳大利亚,表明这两个国家在该领域具有较强的研究实力。发文量超过 10 篇的作者中有 2 个来自美国,有 3 个来自澳大利亚,并且发文量前 3 名的作者中有 2 个来自澳大利亚,分别是澳大利亚海洋科学研究所的 Alongi, Daniel M 和澳大利亚昆士兰大学的 Lovelock Catherine E.,Alongi, Daniel M 2002年在期刊 Environmental Conservation 上发表的论文“Present state and future of the world's mangrove forests”在高被引论文排名第 2,总被引频次高达488 次。另外,高被引论文前 10 篇中有 4 篇的作者来自美国,说明这两个国家具有科研实力较强的科研团队和具高影响力的领军人才,在国际上占据优势地位。

我国的厦门大学和中国科学院在发文量前 10名机构中占有一席之位,分别排第 5 和第 6 名,但论文的总被引频次和篇均被引频次均较低。来自香港城市大学的 Tam, Nora Fung-Yee 在发文量前 10 名作者中排名第 5,仅以 1 篇论文之差落后于比利时的 Dehairs F。我国的 Chen, Chen-Tung Arthu,2009 年在 Deep-sea Research Part II-Topical Studies in Oceanography 期刊上发表的论文在高被引论文前 10 名中排名第 7,总被引频次高达 215次。这反映出我国在该领域的研究具有一定的影响力,但在今后的发展中还需加强科研经费投入,引进高水平人才,加强国际合作,大力推动我国红树林碳汇效能的研究,提高我国在国际上的影响力。近年来,在全球气候变化背景下,碳汇研究引起了人们的高度关注。红树林湿地作为特殊的生态系统,其碳汇效能受到多种因素的影响,在今后的研究中应明确温度、水分、土壤理化性质、大气二氧化碳浓度及人为干扰等因子在红树林碳储量及碳汇中的作用机制以及各因子对红树林碳汇的影响程度,建立数学模型估算和评价红树林碳汇在全球碳循环中的作用[19]。这对准确、科学评价红树林湿地生态系统在全球碳循环中的地位具有重要作用,同时也将促进红树林碳汇效能研究的发展。

[1]Giri C,Ochieng E,Tieszen L L,et al.Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite[J].Global Ecology and Biogeography.2011(20):154-159.

[2]Das S,Vincent J R.Mangroves protected villages and reduced death toll during Indian super cyclone[J].Proceedings of the National Academy of Sciences.2009,106(18):7357-7360.

[3]Polidoro B A,Carpenter K E,Collins L,et al.The Loss of Species:Mangrove Extinction Risk and Geographic Areas of Global Concern[J].Plos one,2010,4(5):10095.

[4]李皓宇,彭逸生,刘嘉健,等.粤东沿海红树林物种组成与群落特征[J].生态学报,2016,36(1):252-260.

[5]陈光程,余 丹,叶 勇,等.红树林植被对大型底栖动物群落的影响[J].生态学报,2013,33(2):327-336.

[6]Bouillon S,Borges A V,Castañeda-Moya E,et al.Mangrove production and carbon sinks:A revision of global budget estimates[J].Global Biogeochemical Cycles.2008,22(2):1-12.

[7]王伯荪,梁士楚,张炜银,等.世界红树植物区系[J].Acta Botanica Sinica,2003,45(6):644-653.

[8]张 莉,郭志华,李志勇.红树林湿地碳储量及碳汇研究进展[J].应用生态学报,2013,24(4):1153-1159.

[9]廖宝文,张乔民.中国红树林的分布、面积和树种组成[J].湿地科学,2014,12(4):435-440.

[10]Valiela I,Bowen J L,York J K.Mangrove forests:One of the world's threatened major tropical environments[J].Bioscience,2001,51(10):807-815.

[11]Alongi D M.Mangrove forests:Resilience, protection from tsunamis,and responses to global climate change[J].Estuarine,Coastal and Shelf Science,2008(76):1-13.

[12]Alongi D M.Carbon cycling and storage in mangrove forests[J].Annual Review of Marine Science,2014,6(1):195-219.

[13]Alongi D M.Carbon sequestration in mangrove forests[J].Carbon Management,2012,3(3):313-322.

[14]Ray R,Ganguly D,Chowdhury C,et al.Carbon sequestration and annual increase of carbon stock in a mangrove forest[J].Atmospheric Environment,2011,45(28):5016-5024.

[15]Pendleton L,Donato D C,Murray B C,et al.Estimating Global“Blue Carbon”Emissions from Conversion and Degradation of Vegetated Coastal Ecosystems[J].Plos one,2012,7(9):43542.

[16]张炯森.基于文献计量分析的中国红树林保护研究现状[J].热带农业科学,2017,37(4):102-106.

[17]刘幼丽.我国红树林研究人员统计与分析[J].农业图书情报学刊,2007,19(2):137-140.

[18]林 政.我国红树林专题文献研究[J].农业图书情报学刊,2006,18(7):139-143.

[19]张 莉,郭志华,李志勇.红树林湿地碳储量及碳汇研究进展[J].应用生态学报,2013,24(4):1153-1159.

(文字编校:杨 骏)

Development trend and characteristics of carbon storage and carbon sequestration efficiency in mangrove ecosystems

HUANG Runxia1,ZHONG Yonglin1,XUE Chunquan2,LUO Yong2,SU Zhiyao1

(1. College of Forestry and Landscape Architecture,South China Agricultural University,Guangzhou 510642,China;2. Guangdong Forestry Survey and Planning Institute,Guangzhou 510520,China)

In order to understand the development trend and characteristics of the research on carbon storage and carbon sequestration efficiency in mangrove forests,the bibliometric analysis method was used to analyze the literatures based on Web of Science and CNKI database.We found that the number of articles on carbon storage in mangrove ecosystems was increasing annually.The USA and Australia are the leading countries in this research field,with an obvious advantage in the world's top 10 institutions and the authors.Among the top 10 international institutions,there are five institutions come from USA,three come from Australia,and the top four institutions are come from the USA and Australia.As for authors with more than 10 articles,two are from the USA,three from Australia,and two of the top three authors who published more than 10 papers are from Australia.In addition, four of the top 10 cited articles are from the USA,suggesting that they have strong scientific research strength and high influence in this field.The amount of published papers on carbon sequestration of mangrove in China has increased annually and ranked four in the top 10 countries,but the total cited frequency and the average frequency of citations are all lower.China occupy a seat in the international top 10 institutions,the author of the top 10 papers and the high cited articles in the top 10,indicating that China developed rapidly in recent years,with strong strength in this filed.However,we still need to increase the research funding,introduce high-level talents,strengthen international cooperation,so as to improve our international influence.

mangrove;carbon storage;carbon sequestration efficiency;bibliometric analysis

2017-04-21

广东省林业科技创新项目(2014KJCX021-02)

黄润霞(1993-),女,广东省云浮市人,在读硕士,主要研究方向为森林生态学;E-mail:runxia.huang@foxmail.com

苏志尧(1963-),男,博士,教授,主要研究方向为森林生态学;E-mail:zysu@scau.edu.cn

S 718.5

A

1003-5710(2017)04-0074 -09

10.3969 / j.issn. 1003-5710.2017.04.016