正被高铁改变的经济地理和人生

2017-11-23谭保罗

谭保罗

2008年8月,北京奥运会开幕前一周,京津城际铁路投入运营,这是中国高铁正式运营的开端。之后,不到10年光景,中国高铁已经崛起为“中国制造”的国际名片,并开始对外输出。

高铁对于中国,最大的意义在于两层。一是以高铁为龙头,带动了上下游产业链的崛起,提升中国装备制造业的整体技术水平。这是产业层面的价值,也是被外界讨论最多的一层。

但实际上,高铁在中国的大规模建设和运营,另一种重要价值是正在重塑中国的经济地理,进而提升最重要的生产要素—智力要素或者说劳动力,以及资金在全国市场的空间配置模式和流动的效率。而且,这是一种突破区域分割行政约束,更倾向于市场化的良性配置。

这一层被忽视的高铁价值,正在潜移默化地重塑中国的经济和社会。当然,它也会改变很多人的人生。

经济地理的大聚变

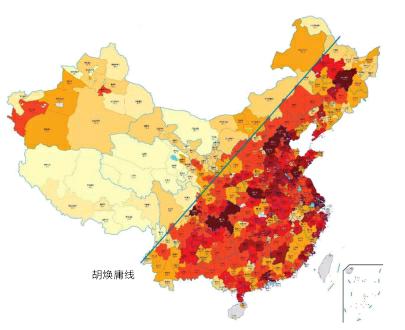

1930年代,一位中国的大学地理学教授画了一张中国地图,他把1万人作为1个点标在地图上,最后一直标了2万多个点。在地图上,如果从黑龙江瑷珲(现已改称黑河)到云南腾冲画一条线,大约倾斜45度,那么线右侧即中国东南部的点,明显比左侧即西北部密集得多,两侧反差极为强烈。

后来的统计也发现,线右侧40%左右的土地竟然居住着中国超过90%人口,而线左侧广袤的国土只居住着不到10%的国民,这里地广人稀,的确符合人们草原荒滩和大漠孤烟的印象。这位专注于经济地理的教授叫胡焕庸,而这条线便是大名鼎鼎的“胡焕庸线”。

如今,“胡焕庸线”已经成为了中国经济地理领域最为人所知的分析框架,无论是GDP分布,还是人口数据,都可以套用这个框架。同样,中国高铁的布局,也和这条线有着某种契合。

2016年7月,国家发改委、交通部和中國铁路总公司等部委单位联合印发了《中长期铁路网规划》(下称“2016年版规划”),规划期为2016-2025年,远期展望到2030 年。在其中的高速铁路规划图中,如果画出胡焕庸线,同样会发现一个特点,即线左侧的高铁线路是线状的,主要是东西联通,而右侧则是网状的,东西南北,四通八达。

这些高铁线路包括了既有和规划两类。“胡焕庸线”两侧“线状”和“网状”这种分布的不同,可以看出高铁布局和规划和中国人口、经济分布基本上是吻合的。高铁的建设,既有国家力量的主导,也是一种相对经济理性的行为。

中国的高铁规划主要是两个版本,一个是2016年版规划,另一个则是更早的版本,即2008年在京津城际铁路通车之后不久发布的《中长期铁路网规划(2008年调整)》(以下称“2008年版规划”)。

2008年版规划提出了“四纵四横”,2016年版则提出了“八纵八横”。“四纵”为京沪高速铁路、京港客运专线、京哈客运专线、杭福深客运专线。“四横”为徐兰客运专线、沪昆高速铁路、青太客运专线、沪汉蓉高速铁路等。

“四纵四横”是中国高铁的主框架,而“八纵八横”则在前者的基础上,新增了线路或者对原有线路进行了延伸。目前,“四横四纵”的建设已初步完成。截至2016年底,中国高铁运营里程超过2.2万公里,占全球高铁运营总里程60%以上,位居全球第一。换句话说,比其他所有国家的里程都要多。

值得注意的是,两个阶段的建设重点似乎也有所不同。从2008年版规划本身,以及近年来的高铁建设来看,其连接的主要是三类城市,一类是一线城市,二是中西部省会和原有主要交通枢纽,第三则是城市群,即用城际快车将城市群连为一体。

比如,在2008版本的规划中,“城际客运系统”与“四纵”和“四横”进行了并列,“城际客运系统”的建设区域包括了在环渤海、长江三角洲、珠江三角洲、长株潭、成渝以及中原城市群、武汉城市圈、关中城镇群、海峡西岸城镇群等。

2008年版本规划绝大部分都已从蓝图变成现实。中国的高铁网络已经形成了“线面结合”结合的模式,在东部沿海城际客运专线连接着城市群内部的城市,强化了中心大城市比如北上广深对周边城市的辐射,这可以称之为“面”。而中西部省会城市之间则形成了网络,城市之间的旅行时间大幅缩短,形成了“线”。

这种高铁的建设推动着沿海城市群的真正形成,提升这些生产要素积聚的效能。在内地的省会之间,旅行时间大幅缩减,中西部的中国人第一次感受到空间上的“中国之大”,而时间上的“中国之小”。

不过,这还不够,高铁未来将给中国带来更加深刻的变革,而且不局限于经济地理,还包括了普通人人生发展乃至国家治理变革的可能性。

省城竞争的可能性

2008年版规划提到,“建立省会城市及大中城市间的快速客运通道。”2016年版规划的表述则有明显的“深化”,该版规划提到“连接主要城市群,基本连接省会城市和其他50 万人口以上大中城市,形成以特大城市为中心覆盖全国、以省会城市为支点覆盖周边的高速铁路网。实现相邻大中城市间1~4 小时交通圈,城市群内0.5~2 小时交通圈。”

其中,第一个数字尤为关键,甚至可以看作是下一步高铁建设的重要指向,即中国高铁特别是中西部高铁的建设将进入“省城时代”。

“省城时代”将有两个新趋势,一是省会将通过高铁进一步积聚全省资源,特别是富裕人群所代表的智力和资金,都将进一步集中在省会。第二个趋势则是相邻省会之间,由于高铁的连接,将展开前所未有的城市竞争和资源争夺,一定程度突破原有的行政分割。

从2016年开始,中国楼市发生了一个有意思的现象,首先是一线城市暴涨,然后二线跟进,二线城市绝大多数都是中西部省城。但与此同时,三线比如一些地级市的楼市却出现去库存困难,根本就卖不动。这背后的原因并不复杂,即在中国的中西部地区,省会作为当地中心城市的地位正在强化。

从元朝设置大行省,清朝细分,设立更小省级行政单位后,中国的省级行政区划到现在,大体上都是稳定的。省会一直都是一省的行政中心和经济中心,但这个过程也经历过一些小的起伏。

在改革开放之后,地级市的行政框架大扩张。在很多地区,最初的地级市不过是一个行署,即省政府的一个派出机构,人员较为精简。但后来纷纷升级为地级市,建立和省对应的数套市级班子。于是,地级市层面掌握了越来越大的权力。

地级市扩张带来了两个问题,第一是权力部门更多,第二则是造成地级市的竞争。和省之间的竞争不同,地级市由于市场狭小和先天禀赋差异大的原因,它们的竞争很容易发展成为无效率、高损耗的恶性竞争。比如,每个市都要搞高新产业,这根本就不可能,必然成为一种严重的资源浪费。

近年来,省从地级市收权已经成为一个趋势,省直管县是一个试点。省直管县的“强县扩权”改革,对经济发展较快的县市进行了扩权,把地级市的经济管理权限直接下放给一些重点县。但改革在全国推动的效果不一,很多地方遇到了极大阻力。

不过,一个被忽视的趋势是,高铁会以市场方式来真正推动省会在经济上的“扩权”,而“抓手”之一很可能是资产。

中部某省的一位县级“富豪”就曾对《南风窗》记者透露,“跑政府”要跑省市两级,省会和市政府所在地分处该县的两头,方向相反,距离差不多。很多材料要先报给市政府,然后送省里面,再报给国家部委,市这一级很多是多余的。该“富豪”说,县里面的有钱人买房子都买在省会,没有人会买在市里。

实际上,高铁必然会强化这种趋势,“50 万人口以上大中城市”多半就是指的地级市。目前,中国有300余个地级市,市区人口超过50万的并不是少数。 这意味着将来,随着以省会为中心的高铁、动车客运网络的成型,省会将进一步沉淀全省的资金,集中全省的人才,省会“经济扩权”将是一种趋势。

但“省城竞争”,最终也会超越一省的范围。

高铁局限和带来的机遇

目前来看,中国真正可以超越省级行政区范围,向全国积聚资源的只有东部的一线城市。一个有意思的数据是,2016年,全国个税收入10089亿元,北上深广四个一线城市的个税收入之和超过4000亿元,占全国四成,这意味着全国最优质的工作机会和最好的企业都集中在一线城市。

优质企业的背后是优质的生产要素的集中,比如钱,那些具商业雄心和创造力的资金,还有人,即高质量的技术和管理人才等。

除开一线城市之外,中西部大城市特别是省会发展不足的原因,一是区域禀赋局限,比如不靠近沿海,物流成本高,导致产业发展空间不足。另一个重要因素则是,它们始终无法突破要素资源的区域分割,只能积聚一省资源,辐射力无法出省。

在中部地区、长江流域,多个地方政府多次提到要建设城市带、城市群,但真正有起色的,几乎没有。不过,随着中西部高铁线路以省会为节点的全面铺开,这种局面或许会有所转变。

其实,近年来,中国经济地理领域一个趋势是,部分省会正在积聚邻省的要素,特别是人和资金。即便排除广州这种作为一线城市的省会,诸如成都、武汉和重庆这样的城市,由于其独有的医疗、文教和产业优势,正在成为周边省份的一个资源积聚中心。尽管这种集聚还不明显,但正在发生。

以成都为例,这里有中国西部地区数一数二的宜居环境、医疗资源以及西部地区最发达的金融和服务机构。比如,一些政策性银行、部分外资银行以及四大会计师事务所等机构的中国西区总部都设在成都,负责西部多省业务。因此,成都在金融资源上对周边省份比如青海、西藏乃至陕西特别是位于秦岭以南的汉中地区产生了较强的吸附效应。

成都金融领域一位从事招商的高管对《南风窗》记者说,近年来,甚至出现过邻省同一地区、同一单位的人在成都的小区“组团买房”的情况。对这些高净值人群来说,跨省并不是大问题,因为他们不需要“坐班”,是靠资本增值的“流动人群”。不过,成都出台了楼市调控新政之后,这种情况开始“得到遏制”。

这种情况也出现在了武汉,在调控之前,在武汉买房“外地人”也不少,其中河南老乡便是主要群体之一。目前,郑州和武汉之间的高铁距离在2小时左右。郑州也是中部前途无量的大城市,但目前来说,武汉和郑州相比,医疗、教育资源显然更具优势,2小时的旅行距离,必然极大地改变两地资源吸附的天平。

高铁的崛起,和中国的“大国优势”密不可分。从技术上讲,大国优势至少包括两个方面,一是,唯有大国才能足够的资金和人力投入高铁技术的研发。二是,唯有大国才能足够的高铁需求,而高铁强大的“内需”又反过来会推动产业的扩张和技术的不断提升。

除技术层面,高铁和“大国优势”的另一层关系在于经济地理层面。在生产要素中,最重要的要素是资金和人(智力)在一个大国市场内部的自由流动,只有自由流动,才能通过市场化的积聚提升配置效率。

高铁的价值在于,它从时间和空间的意义上提升了人这种要素的流动效率,进而也驱使资金在不同城市的分化和沉淀,而这种流动是一种个体的逐利的、自发的选择,因此这其实是一种市场化的资源配置过程。

不過,高铁并不能完全改变中国这个大市场生产要素地区分割的现状,它只是一个硬件,它无法根本改变那些软性的制度。比如,社保的地区分割就长期阻碍着劳动力或者说智力要素的跨区流动,这不是高铁可以解决的。

此外,地区的不平衡也无法完全依靠高铁来解决。高铁具有“运人不运货”的特点,这决定了落后地区尽管搭上高铁的“快车”,但只能在和“人流”密切相关产业获得发展,比如旅游业。而其他产业的发展,还需要对自身禀赋进行更理性和现实的考量才行。

对一个国家来说,高铁最重要作用不应该看成是拉动经济,或者说解决区域的不平衡的工具,它更应该看作是一个推动劳动力、智力和资金配置市场化,提升配置效率的有形工具。对个人而言,高铁不会降中心城市的房价,甚至还可能相反。但它通过改变资源的空间配置—特别是智力资源,那么就一定会给普通人创造一些前所未有机会。

也许现在还不明显,但它正在发生。