在庙会东张西望就是正经事

2017-11-22何博

何博

庙会之旅

有一种说法:这几年的平遥国际摄影大展就像一个大庙会。拂去被铺设在“庙会”这一概念上的感情色彩(如果把喻体换成“嘉年华”,是否相对容易被接受?),更值得总结的是每年9月这座众声喧哗的山西古城究竟能带给我们多少收获?或者说,它是否还有让我们继续去提问的价值?“提问”与“下判断”相对应,后者往往是观展者对于展览的第一反应,且存在着将非黑即白的判断等同为“答案”的风险。

从今年的平遥影展来看,对以上问题的回答是肯定的。

“收获”在于:各怀目标的参与者依然能够各取所需,这种大型超市与消费者般的供需关系实际上反映了平遥摄影节的定位。当下,“学术”这一称谓已经成为许多摄影节的宣传标配,但在这顶帽子之下,不同摄影节、摄影周、影展、影会显然存在着各自的定位或曰分工,“分工”一方面基于主办方的意愿,另一方面则更明显地在或长或短数年来影展举办的实际成效中显现出来。

将平遥类比为庙会,首先因为其体量庞大,同时影展与相关人群的互动效果较好。由参展者、自发前来的观展者和大量的游客组成的影展相关人群,以及围绕这些群体的相对成熟的第三产业,都保证了平遥这座城“展示平台”功能热闹且顺利地实现。17年来固定的地点,相对稳定的时间(第7届至今为每年9月19日至25日)为上述人群构建起了对平遥影展这一“品牌”的熟络感—想想某饮品的广告词吧—“还是熟悉的味道”。这种认可或者说归属感也适用于其他有一定“历史”的摄影节。

人们参与每年一度的“庙会之旅”的重要因素在于,平遥一直保持着相当的宽容度,这种开放性或者说对多元化的强调意味着不是执着于某些“标准”,而是对不同的价值取向持接纳态度(尽管这种接纳还是有限度的),以此保证了参与者不同目的基本都能得到满足,此所谓“各取所需,各得其乐”:求伯乐、会旧友、攒人脉、结“大师”,还有单纯享受观展乐趣之众。值得一提的是,前面说到的认同感被传递到青年人的观念中,它将一部分高校学生群体固定为参与影展的生力军,这些有组织的参与者也往往把平遥影展视为自己创作生涯的首展而对其颇为重视。一个现象在于:学生群体中,占大头的是在国内传统摄影教育体系中受熏陶的青年人(即所学所知与当代摄影最前沿的实践和理论都还有一定距离),他们对平遥影展这一平台的展示功能、交流功能和开眼界的作用都有需求。

如此,我们就能回答“为什么要看重平遥摄影大展促使我们‘提问而非下结论的价值?”这个问题了。从广义上看,摄影节的展示功能建立在作品、展览、相关活动以及包括它们在内的整个“摄影节生态”的基础上,它将可以暴露于观看者和参与者的一切都呈现了出来。如前文所言,被呈现的指向了国内当下摄影的多种面貌,这些面貌各自错落,它们之下蕴藏着的是非常不同的实践规则和评价体系,也就意味着并没有普适的标准存在。那么,既然不存在唯一的标准,也就没有能够裁定一切的判断。所以,重要的在于从被暴露的种种问题(发展层面的问题和缺陷皆有)和它们衍生的可能性出发“继续提问”。

另一方面,平遥的多元化某种程度是以弱化前沿性和纯粹的学术性为代价的。所谓“学术性”并不是一个大型摄影展之必需,所以这种“一切都好”的宽容度便不再强调引领性或者说导向性,而是将选择和取舍的任务分摊给了每一位参与者。接纳不等于引导,故而在“其乐融融”的状态之下,更需要参与者自身有清醒的分辨力。由此可见,平遥最重要的意义在于为参与者提供“参照”—这也是“东张西望”的意义所在,而非直接告诉你“应当如何”。

例如,近几年的平遥影展上不容易见到太多最具前沿性的作为艺术的摄影作品,不是说它拒绝,而是因为它没有明确地对展品的“艺术性”做出自己的判断或者限定,而那些居于“小众”范畴的作品所占份额和作者参与的积极性较之主流群体势必低下。又如,影展对待每年所呈现的“大师”作品更多强调视觉上的展示(即一个完整的好展览),那么该“大師”在当下的摄影论述中的新价值,他(她)何以能够成为一个大型国际影展之推广的亮点,这些问题涉及的官方回答都是相对隐匿的。从罗伯特·弗兰克到约瑟夫·寇德卡、罗杰·拜伦(Roger Ballen),再到今年的马库斯·莱昂(Marcus Lyon)和菲利普·菲米斯(Philippe Vermès)等,这些摄影家的作品最终得以参展,其过程本身所暗示的中国摄影界的流行范式,以及相关的权力关系和规则运用等“摄影之外”的影响因素,虽然这些因素只能由观众自己去推理并消化,但也间接促进了参与者更加能动地参与并“完成”摄影节。

总之,平遥影展的“宽容”是在具体语境下形成的、千沟万壑的生态体征,它尽其可能地容纳,也尽量满足着不同的群体东张西望的诉求,向他们开放能够讨论和思考的更多可能性。

那些让人流连的……

作品展永远是一次影展的核心,以下展览所涉及的作品和创作者也许值得读者继续关注。

另类现实(Alternative Realities)

展览位于柴油机厂,由德国艺术家、策展人托马斯·凯尔纳(Thomas Kellner)策划,选择了来自西班牙、美国等6个国家的7位艺术家的作品。这些创作者包括马克斯·德·埃斯特班(Max de Esteban)、贝瑟尼·德·弗罗斯特(Bethany de Forest)、安德烈斯·威尔泰姆(Andrés Wertheim)、凯瑟琳·顿兰维(Kathryn Dunlevie)、比尔·阿姆斯特朗(Bill Armstrong)、柳德米拉·斯塔克伯格·德·桑塔纳(Ludmila Steckelberg de Santana)以及普罗塔科斯·哈罗蒂斯(Plotarchos Haloftis),他们的作品通过将情绪和幻觉视觉化,对不同图像素材进行拼贴合成,将旧物更新等方式,探讨了所谓“现实”的另一些维度是怎样的。托马斯·凯尔纳这几年是平遥摄影节的常客,除“另类现实”外,他还带来了杜塞尔多夫学院的专题展以及美国摄影师吉米·斯蒂林斯(Jamey Stillings)聚焦可再生能源发展状况的摄影展,平遥影展在国际交流层面的延续性也由此体现。endprint

变迁:可再生能源和基础设施(Changing Perspectives: Renewable Energy and Infrastructure))

“变迁”是斯蒂林斯近年来几个相关摄影项目的总称,这些项目以《胡佛大坝桥》《艾文帕太阳能电站的变迁》为始,逐渐发展为一个国际性的项目。目前,斯蒂林斯已经记录了美国、日本和乌拉圭的一些设计可再生能源的基础设施,这些将太阳能、风能和潮汐能转变为人们生活所需能源的巨大建筑在他作品通透的影调中流露出了某种良好的愿景。

境像以外(Beyond Vision)

香港策展人麦安(Ann Mak)策划的“境像以外”带有一个副标题:“从新媒体发展看艺术摄影趋向”。参展者朱德华、麦志忠、帕斯卡尔·贝雷(Pascale Peyret)、萧伟恒、米高·史拉格(Michal Szlaga)、邓巨荣和黄加颂的作品强调了摄影与科技在当下产生的新关联,以及这些关联被具象化之后的成果。影像新的生成方式、被拆解和重组的图像素材,乃至承载影像的计算机屏幕的碎裂,都从不同角度诠释了惯常意义的摄影(图像)之“外”作何表现。

飞船遗迹(Relics from a Space Ship)

伊琳娜·契梅瑞娃(Irina Chmyreva)策划的“飞船遗迹”建立在2017年这个特殊的年份之上—60年前,第一个人造地球卫星斯普特尼克一号成功发射。来自3个国家的6位艺术家参与了这个群展,包括亚力克西·科扎诺夫(Alexey Kozhanov)、弗兰克·罗迪克(Frank Rodick)、尼基塔·皮罗戈夫(Nikita Pirogov)、亚力克西·库兹米切夫(Alexey Kuzmichev)、伊戈尔·库塔什金(Igor Kultyshkin)以及安德烈·沙普雷(Andrey Shapran)。他们的作品从历史、记忆与象征等层面,极具戏剧性地将探索太空与彰显人类本能两种目的联系了起来。

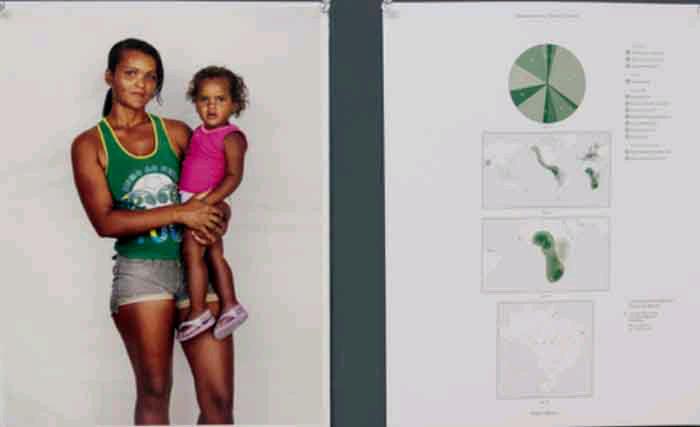

我们是巴西人(Somos Brasil)

“我们是巴西人”通过影像(展墙上的作品和画册)、声音和DNA图谱,尝试较为深度地对巴西人的身份特质做出研究。艺术家马库斯·莱昂耗时四年,选择了100多名巴西人作为研究对象,为他们拍摄照片、录制音频,并对他们的遗传基因进行分析,这些数据以饼状图的形式被放置在被摄者全身像的旁边。当然,展览意图呈现的科学性也引发一些观看者的疑问:被平面视觉化的科学能保有多大程度的“纯度?

此心安处,是故乡

袁钦玲策划的“此心安处,是故乡”群展围绕“共同的故乡,共同的青春”展开影像的追寻和探讨。这些作品包括郁大波跨度10年所摄的太湖秘境《风啊,水啊,一个湖》,大胡(胡辉)孜孜寻觅不停追问的《在别处》,张保国在异国他乡品鉴的《一杯啤酒》,还是徐嘉袅袅不绝于心的《留住乡愁之乡音》以及周伟悼念逝去青春的《2012年的那一场雪》。这五位独立摄影师的作品既有天马腾空之意致,又有老僧补衲般的沉静。

我们—女摄影师群展

“我们—女摄影师群展”是针对女性摄影师群体特别推出的女性摄影师专题,也是平遥国际摄影大展第四次单独以“女性”为标签所做的群展。今年的展览由王蕾策划,曹娟、崔梦琪、陈瑶、金向怡、李冉、罗屹军、雷雨萱、苗璐、袁丹、石万宁、尚海平、孙一男、汪滢滢、王洋、仪首歌和赵欣这16位女性创作者主题和风格各异的作品被收纳进了同一处展览空间。她们的作品从私密且狂烈的自语一直延展到对整个生命(包括动物)的观照。值得注意的是,当异质性整体上大于共性之时,生理层面的性别区分与作品及其背后的个体特质之间的张力甚至断裂当做何种探讨?

自然生长:百名85后中国摄影师个案剖析

这是本届影展规模最大的一个群展,也是一种祈愿。

“自然生长:百名85后中国摄影师个案剖析”是“自然生长:85后中国摄影师摄影计划”的阶段性成果,后者包括展览、出版与艺术创者驻留计划,由崔波和黎光波策划并统筹,二人也因为这个群展而收获了本届影展优秀策展人奖。在黎光波看来,“自然生长”计划的宗旨是呈现当代青年摄影师丰富的摄影实践和实验,而项目名称则寓意着他最向往的状态:在宽容的环境中生长,不被地强行扭曲或改造,并且受到应受的尊重,在此基础上尽可能自由地创作。

群展的场地位于棉织厂古建东院,悬挂在院内、象征着生命力的文竹和或拉伸或悬垂的植物大棚薄膜将古建群内70余位参展的85后摄影者的作品串联起来。展览和配套出版的画册分社会、自我和实验三个版块。“社会”版块中,摄影师们没有选择主动背负起宏达的社会责任,而基于日常的感悟建立起自身与社会不同层面的具体联系。“自我”版块中,摄影师们记录了各自的内省旅程,关注着个体情绪、亲情、生命力以及精神世界和物质世界的相互作用。“实验”版块中,创作者迈出了摄影本体论的范畴,感性的艺术冲动不是他们的创作动机,与之相反的以各种适合的媒介作为解码工具的、调研或观察式的、最终落实为艺术作品的实践。

“自然生长”群展中的青年创作者不同方式、不同程度地将摄影作为自己的创作工具,而这种工具性对于作品的意义既可能体现在“过程”中,也可以作为“结果”,甚至对摄影本身的思考和探讨构成了他们中的一部分人创作的主题。这些区隔某种程度上正是当下摄影发展面貌的缩影。如今,对待摄影的态度决然脱离了非黑即白的二元论,摄影的这种不透明性以及人们对它的认可成为了人们以不同方式与摄影的当下性发生关联的坚实基础,这些关联涉及摄影术发明至今人们对其进行的丰富多样的实验,对其作为“证据”真实性的思考,对摄影合法性的争论(即与艺术的关系,当下更多的體现为当代摄影与艺术批评之间的关系),对摄影在权力构建、维护、争夺等方面作用的研究,以及图像与观看者之间的关系等放面。群展中的一部分作品,或多或少对于上述方向有所涉及。

中国美术学院副院长高士明在为展览撰写的前言《实验室与游乐场:浅谈“自然生长”的当代摄影》中谈到:“从这百名85后出生的青年艺术家身上,我们看到,摄影作为一门实验艺术,是一种无限开放的媒介。它所面对、所呈现的现实绝不是一个外在的现成对象,也不是刻意构造出的特殊‘景观,而是远为开放、复杂同时轻松的东西。他们没有那么多来自上世纪那个摄影黄金时代的情结与负担,伴随着数码影像成长的他们,通过这种开放媒体可以做任何事情。摄影成为他们的实验室和游乐场。”

那么,究竟这所谓的“实验室和游乐场”有哪些样貌?紧接本文之后的“影廊”栏目将带领读者窥一斑而“脑补”全豹。本期“影廊”选择了“自然生长”群展的参展者曾瑞、高上、高明昔、吴郑鸥和谢桂香五位创作者的作品,以飨读者。

今年的平遥国际摄影大展之后,这座千年古城又会迎来我国著名导演贾樟柯牵头开办的2017平遥国际电影展。当下呈现影像最重要的两种媒介之合力将如何对今后的平遥以及它所希望建立并巩固的影像文化重要场域产生作用,且拭目以待吧。endprint