东南亚,中国外交卫冕之舞台

2017-11-22雷墨

雷墨

近年来中国外交最具深意的变化发生在哪儿?东南亚。因为这种变化不是昙花一现,而是趋势性的。在哪里能最先感知到崛起中国的外交影响力?东南亚。正如荷兰格罗宁根大学国际问题学者保罗·博尔特所认为的那样,“东南亚往往被视为中国崛起将如何影响世界的风向标”,“在与中国经济的联结性以及互动的机制化程度上,东南亚都远超其他地区”。

在中国的外交布局中,通常提“大国是关键,周边是首要,发展中国家是基础,多边是重要舞台”。东南亚不仅在“周边”里被定为优先,也是“多边”峰会的重要舞台。而且中国也一直奉行东南亚国家联盟是“中国周边外交的优先方向”的原则。中国对外的理念、倡议与政策,若能在东南亚得到普遍认受,世界负责任大国的形象就可保无虞。某种程度上说,东南亚是中国外交的前沿,而非后院。

剧情已变

中共十九大之后,中国国家领导人把东南亚作为首访之地。对此,分析的视角不能局限于客观上的峰会日程安排。

习近平主席出席在越南举行的APEC第25次领导人非正式会议后,对越南和老挝进行国事访问。这两国都属于意识形态上的中国传统伙伴,不同点是,老中关系长期密切且合作顺畅,越中关系时有波折且存在南海分歧。而从习主席此访可见,中国的东南亚外交既重视“传统”又超越分歧。

11月13日,李克强总理出席第20届中国﹣东盟(10+1)峰会后,双方通过了关于“基础设施互联互通”、“反腐合作”、“旅游合作”、“海洋环保”等4个成果文件,显示中国与东盟互动的聚焦点在于具体、务实的功能性合作。会议期间,中国与东盟还宣布正式启动“南海行为准则”案文磋商。不过,在整个东盟系列峰会期间,南海问题已不再是重要关注点。

本届东盟系列峰会东道国菲律宾的总统杜特尔特11月12日说:“南海问题最好是搁置,不去碰它,没有人能承受得起战争。”他还说:“我们必须成为朋友,一些头脑发热的人希望我们与中国以及世界其他国家在很多问题上对抗。”

变化的不只有菲律宾。今年9月20日,新加坡总理李显龙作为今年最后一位访华的东盟国家领导人(东盟其他九国领导人此前都实现了访华),出现在北京。李显龙的到访,预示着因南海争议冷淡的新中关系缓和,也暗合了东盟国家的“集体转向”。

为什么会出现“转向”?东南亚国家都属于外向型经济体,经济因素的作用不言而喻。而且,这些国家大多还处于工业化阶段,货物贸易是关键的分析视角。

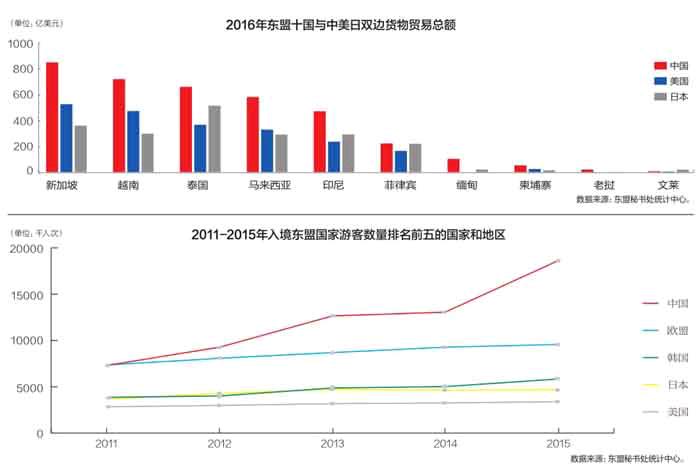

根据东盟秘书处的统计,2016年东盟与域外国家的货物贸易,总额排名前三的国家分别为中国(3680亿美元)、美国(2114亿美元)、日本(2019亿美元)。不仅如此,中国与东盟10国中9个国家的双边货物贸易,无论在总额还是占比上,都全面超越美国和日本;仅在与文莱的双边贸易上,日本超过中国,但其影响可忽略不计。

另一个更能体现经济影响力的指标是外来直接投资。根据东盟秘书处的统计,2016年域外经济体对东盟的投资,总额排名前四的分别是日本(139.7亿美元)、美国(114.9亿美元)、中国香港(95.5亿美元)和中国大陆(92.2亿美元)。值得注意的是,中国对外投资中一个较为常见的现象是,有一些投资是途径香港投向目的国。可以想象,中国对东盟国家的真实投资额,很可能至少已经超过美国,甚至与日本相当。

如果做一下纵向比较,那就更能说明问题。2007年,中美与东盟的贸易总额都在2000亿美元上下,但十年后差距已呈现千亿级别。2010年美国、日本对东盟国家的投资都还远超中国,而现在,差距已经不明显,甚至实现了反超。

还有一个值得注意的趋势。近年来,美国、日本与东盟国家的人员往来呈“静态”特征,但中国赴东盟国家的人员,在数量和占比上都大幅上升。

贸易、投资、人员往来的变化,不可避免会带来国家认知的变化。新加坡尤索夫·伊薩克东南亚研究所今年5月公布的民调显示,在未来十年哪个国家或国家集团在东南亚最有影响力的选项上,选择中国的高居榜首(74.8%),其次是东盟(18.0%);美国(3.2%)和日本(2.8%)分列三四位,且比例与中国差距甚大。

走向前台

中国与东南亚国家关系变化的过程,也是中国外交走向前台的过程。1990年代开始,中国开始加大对东南亚的外交投入。1997年亚洲金融危机时,中国主动承担稳定区域经济的责任,极大地促进了中国与东南亚国家之间的经贸合作。2002年,中国与东盟签署“全面经济合作框架协议”,中国﹣东盟自贸区谈判提上议事日程。2010年,这个在涵盖人口上世界第一,GDP总量上继欧盟和北美自贸区后世界第三的自贸区正式启动。

中国先于美国和日本等其他大国,与东盟建立了自由贸易区,其意义不仅仅在于大幅提升了经贸额度。有学者认为,鉴于中国占绝对优势的经济体量,这个自贸区很大程度上构成了经济上的“辐轴”体系—中国为“轴心”、东盟国家为“辐条”。事实上,这个自贸区也成了中国与东盟国家发展双边经贸关系的一大驱动力。随着中国制造业向价值链上端转移,中国﹣东盟自贸区也为中国企业投资东南亚创造了便利。

但截至那时,中国之于东南亚,主要角色是“合作者”。真正的变化发生在2013年。这年10月,习近平主席在对印尼进行国事访问期间,正式提出建设“21世纪海上丝绸之路”和筹组“亚洲基础设施投资银行”(亚投行)的倡议。这是中国外交从“合作者”向“领导者”的蜕变。这种蜕变最显著发生在东南亚。目前东盟十国都是“21世纪海上丝绸之路”倡议的合作方,也都是亚投行的创始成员国。

如何判断一个大国是否正在崛起为“领导者”,一个关键的参照就是看其是否主导了为其他国家所接受,并能借以实现自身目标的“领导工程”。美国的“领导者”角色,正是从主导建立世界银行、国际货币基金组织等“领导工程”开始的。从美国的案例可以看出,大国间实力的变迁,会投射到国家的认知上。这种认知会直接影响其他国家是否接受“领导工程”。而“领导工程”的实施,为领导权力的产生创造了政治土壤。

对于东南亚国家来说,包括“21世纪海上丝绸之路”、亚投行在内的诸多合作倡议和项目,正是这样的“领导工程”。越南胡志明大学国际问题学者张明武,在一篇分析中国在东南亚领导角色的文章中写道,通过不太具有威胁性的方式,中国正把东南亚国家进一步拉向自己的影响力范围内,这有助于缓解其实力崛起以及历史原因造成的“中国威胁论”。从另一个角度说,中国正在以柔性的方式,把在东南亚的优势“制度化”。

无论从现状还是趋势看,东南亚在中国周边外交中的重要性必将进一步提升。西澳大利亚大学学者马克·比森认为,中国的区域和全球议程让东南亚接受的能力,可以被视为中国国际吸引力和认可度的重要测试。保罗·博尔特也认为,中国东南亚外交的目标,一直是在双边与多边层面积极接触,提升基于经济增长的国际合作,以期把中国塑造为负责任国家的形象。中国外交能否更上层楼,很大程度上取决于对东南亚的经营。

幕后角力

这次越南APEC峰会期间,美国、日本、印度和澳大利亚外交官,举行了一次正式的“四边会议”。这个四边框架,最近的提出者是美国国务卿蒂勒森。他在今年10月18日发表关于美国的印度政策演讲时,强调美日印澳四国合作的重要性。从会后发表的文件来看,“基于法治的、自由而开放的秩序”、“保障航行与飞行自由”、“符合國际法与国际标准的基建投资”等表述,都或明或暗地针对中国在亚太尤其是东南亚的影响力。

更具针对性的动作,来自日本和印度。2016年11月,印度总理莫迪访日期间,与日本首相安倍晋三共同提出“亚非增长走廊”倡议。今年9月安倍回访时,日印两国就这一倡议达成一系列合作意向。从两国发表的联合声明看,“亚非增长走廊”的目标是在东南亚、南亚、伊朗以及非洲等地,投资桥梁、道路、电网等基础设施建设。该倡议与中国的“一带一路”,在延伸路径和实施内容上都有极大重合性。

就经济影响力而言,十年前的日本在东南亚对中国还有明显的优势。优势的丧失助长了战略竞争的意图。在美国企业研究所东亚问题学者迈克尔·马萨看来,日本在抗拒中国影响力上最具紧迫感。他认为,日本的海外开发援助和对外直接投资,可以限制中国经济对东南亚的渗透,至少是淡化中国资金的影响力。他特别提到日本战略的对抗色彩:“日本在东南亚的战略,就是寻求不让中国在这个地区不受制约。”

在11月中旬结束的首次东亚之行中,美国总统特朗普提了“印太愿景”,但对战略兴趣并不大。正因为如此,国际舆论出现了不少美国正在“失去东南亚”的声音。不过也应看到,除了退出“跨太平洋伙伴关系协定”,让美国暂时没有了提升经济领导力的抓手,但在与东南亚国家的外交、安全接触上,特朗普政府基本上参照的还是奥巴马政府的剧本。而且,特朗普政府的亚太或印太战略尚未成型,目前断定美国退出亚太未免过于武断。

“大国平衡外交”是东盟外交的显著特点,其意图在于避免对某个域外大国的过度依赖。随着中国影响力的上升,某些东盟国家对过度依赖中国的担忧也在加深。近年来这种担忧还催生出某种“美国需求”。美国进步中心东亚问题学者布莱恩·哈丁认为,东南亚对美国的“需求”,从根本上说是源于这个地区担心被像中国这样的单一域外大国主导,以及希望尽可能多地从美国获得贸易、投资、技术等利益。“在特朗普政府期间,这些需求并不会消失。”