知识产权保护对全球价值链分工收益的影响

——基于跨国行业面板数据的经验分析

2017-11-22,2

,2

(1.浙江大学 经济学院,浙江 杭州310027;2.浙江财经大学 经济学院,浙江 杭州310018)

知识产权保护对全球价值链分工收益的影响

——基于跨国行业面板数据的经验分析

余骁1郭志芳1,2

(1.浙江大学经济学院,浙江杭州310027;2.浙江财经大学经济学院,浙江杭州310018)

本文构建了一个在全球价值链分工背景下的委托代理模型,分析了知识产权保护对一国全球价值链分工收益的影响,并基于跨国行业面板数据进行了实证检验,研究发现:知识产权保护对不同收入水平国家价值链分工收益的影响存在显著差异;就后发国而言,知识产权保护对自身价值链分工收益存在倒U型影响,过高的知识产权保护程度可能成为发达国家链主企业增强价值链利润掌控能力的外在制度性保障;在参与分工过程中,本土企业若能注重技术进步并形成“差别优势”,则将显著提升其在全球价值链上的分工收益;进一步研究发现,我国部分高技术行业已经处于知识产权保护的技术进步抑制区间。

知识产权保护;全球价值链;分工收益

一、引言与文献回顾

20世纪80年代以来,在新一轮全球科技革命特别是信息技术革命的推动下,以发达国家跨国公司为主导的全球价值链(global value chain,GVC)分工体系在世界范围内不断深化,中间投入产品的可贸易性、生产分工环节的可分解性、资源要素配置的可扩散性日益提升,越来越趋于碎片化的全球价值链增值环节也日趋增多[1]。在这一背景下,越来越多的发展中国家基于自身比较优势与要素禀赋嵌入全球价值链分工体系中共享全球化红利。由于研发创新能力、品牌售后渠道等差异,链条上的高利润环节往往被发达国家牢牢占据,而组装、生产等低利润及中游环节则基本落脚于发展中国家,这种收益分配格局使得发达国家跨国公司容易利用其核心能力来约束发展中经济体企业的知识创造与能力提升,使发展中国家陷入长期的“低端锁定”困境[2]。

知识产权保护制度或许是造成这一困境的关键所在。由于后发国在知识产权保护制度或执行机制方面存在缺位,影响了发达国家前沿技术的国际扩散,从而进一步拉大了技术后发国与领先国的技术差距,导致发展中国家代工企业很难深度参与国际代工体系内的知识转移,从而陷入“技术模仿—套利—低成本竞争”的增长陷阱[3][4]。由此衍生而来的一个值得深入讨论的问题就是,在全球价值链分工体系下,后进国家是否应不断提升与完善,并努力做到与技术领先国知识产权保护体系的接轨,才能有效吸引发达国家的技术生产外包,进而通过学习效应来提升本国在价值链上的竞争力与分工收益。早期对这一领域的研究主要基于南北贸易背景下知识产权保护对技术扩散影响的理论框架展开[5]。从技术转移模式角度看,不同技术转移路径使得发展中国家的知识产权保护对经济的影响存在较大差异[6]。仅就模仿而言,后发国加强知识产权保护会增加模仿成本以抑制技术模仿,从而降低了北方国家的创新率以及南北双方的福利[7];从北方国家创新模式角度看,对于产品质量提升型创新,模仿会提高北方国家研发投入,但对于产品种类扩大型创新而言情况则正好相反[8]。上述两类研究主要从北方国家视角出发,而基于南方国家视角的研究则主要集中在相对技术差距与模仿能力上[9],对后发国而言,知识产权制度对具有不同技术差距的行业存在异质性影响,只有建立符合不同行业发展特征的、适度的知识产权保护制度才能充分发挥协同效应以促进后发国外贸竞争力提升与经济增长[10][11]。此外,从跨国公司视角来看,一方面东道国知识产权保护水平提升会吸引更多复杂生产环节,进而促进本国出口国内增加值的提升[12][13];另一方面拥有前沿知识产权(即前沿技术)的发达国家企业也可能通过自身所掌握的前沿技术抑制后发国技术进步[14]。

如上所述,现有大部分研究主要基于南北贸易模型展开,假设南方和北方国家基于自身要素禀赋所形成的静态比较优势开展国际分工,而当今全球价值链分工体系以动态比较优势及高端要素禀赋为分工与利润分配的驱动力,其内涵与外延均发生了显著变化。相比现有研究,本文可能的边际贡献在于跳出传统南北贸易分析框架,基于全球价值链分工特征构建了一个纳入知识产权保护因素的双边道德风险模型来系统探讨知识产权保护对分工参与国收益的影响;同时,不同于杨珍增仅考虑知识产权保护的线性影响[12][13],本文研究发现知识产权保护制度对一国分工收益存在非线性影响,并深入分析了产生这一影响的可能原因;进一步,本文通过测算样本国制造业行业知识产权保护强度,从更为具体的跨国—行业视角出发对研究假说进行实证检验。本文后续的结构安排如下:第二部分为理论模型构建与研究假说的提出;第三部分为实证检验;第四部分为内生性处理;第五部分为结论与相关政策建议。

二、理论模型构建与研究假说的提出

本文在Markusen的研究思路基础上[15],构建了一个扩展的全球价值链分工背景下链主企业与代工厂商的双边道德风险模型。假设在全球价值链分工体系下存在两类国家,分别是主导全球分工的发达国家L及嵌入全球分工的发展中国家M,这样全球价值链分工即指作为链主的发达国家跨国公司通过外包、FDI等形式将产品的部分生产工序转移到发展中国家的过程。这一生产分工关系可以看作是一个委托代理关系,其中链主企业作为委托人,发展中国家的代工生产企业作为代理人,双方通过签订委托代理合约开展某一生产环节的分工活动,同时假设掌握先进技术的链主企业只有一家,而代工企业存在多家。

(一)模型设定

假设某一产品的生命周期共有两期,i=1、2,且各期产品的生产相互独立,每一期的市场总收益固定为R。链主企业在本国对产品进行研发设计后,可以选择自行生产组装后出口,也可选择通过外包方式将生产组装环节交由发展中国家代工企业进行然后再出口到消费目的国。链主企业如果选择自行生产并出口则其收益为E(E

上述委托代理关系存在明显的双边道德风险,链主企业的道德风险是在第二期违约并挑选其他代工企业,而代工企业的道德风险是在第二期违约成为链主企业的竞争者。在双边参与约束与激励相容约束均满足的前提下链主企业通过设计最优的生产委托合约(K1,K2)来保证发展中国家代工企业为其代工,并实现自身利润最大化。基于上述分析,发展中国家代工企业的参与约束为:

Y=(R-K1)+(R-K2)≥0

(1)

而激励相容约束为:

R-K2+Y/r≥R-M/t-P-I/t

(2)

式(2)为链主企业保证第二期发展中国家代工企业继续为其代工的条件,即发展中国家的代工企业在第一期所获利润为R-K2,若第二期代工企业选择违约则需支付违约金、自建企业所需的沉没成本以及侵权罚金。

对于发达国家的链主企业而言,其参与约束为技术外包所获利润要高于自己生产并出口的利润:

K1+K2-C≥2E

(3)

而链主企业的激励相容约束为第二期解雇原先的代工合作伙伴而选择新的生产商,在这一过程中链主企业所获得的全部市场收益需大于所承担的违约金以及新合作伙伴的搜寻成本:

K2≥R-P-S

(4)

(二)模型求解

在全球价值链分工体系中,链主企业主导着整条分工链的收益分配,其追求自身收益最大化的问题等同于制定最优合约(K1,K2)以最小化代工企业的收益:

s.t.(1)(2)(3)(4)

(5)

首先考虑链主企业与代工企业的激励相容约束,有:

Y/r+M/t+P+I/t≥R-P-S

(6)

此时如果链主企业给予代工企业零利润(Y=0),那么链主企业将获得全部市场收益,且同时满足链主企业和代工企业的参与约束,即当M/t+2P+S+I/t≥R成立时,链主企业获取全部市场收益,代工企业利润为零,此时对链主而言最优的委托代理合约为:

(7)

该最优合约可称之为收益独享型委托代理合约(rent-capture contract)。进一步,考虑M/t+2P+S+I/t

(8)

该最优合同可称之为收益分享型委托代理合约(rent-sharing contract)。此时链主企业的收益为:

(9)

而代工企业的收益为:

(10)

(三)模型分析

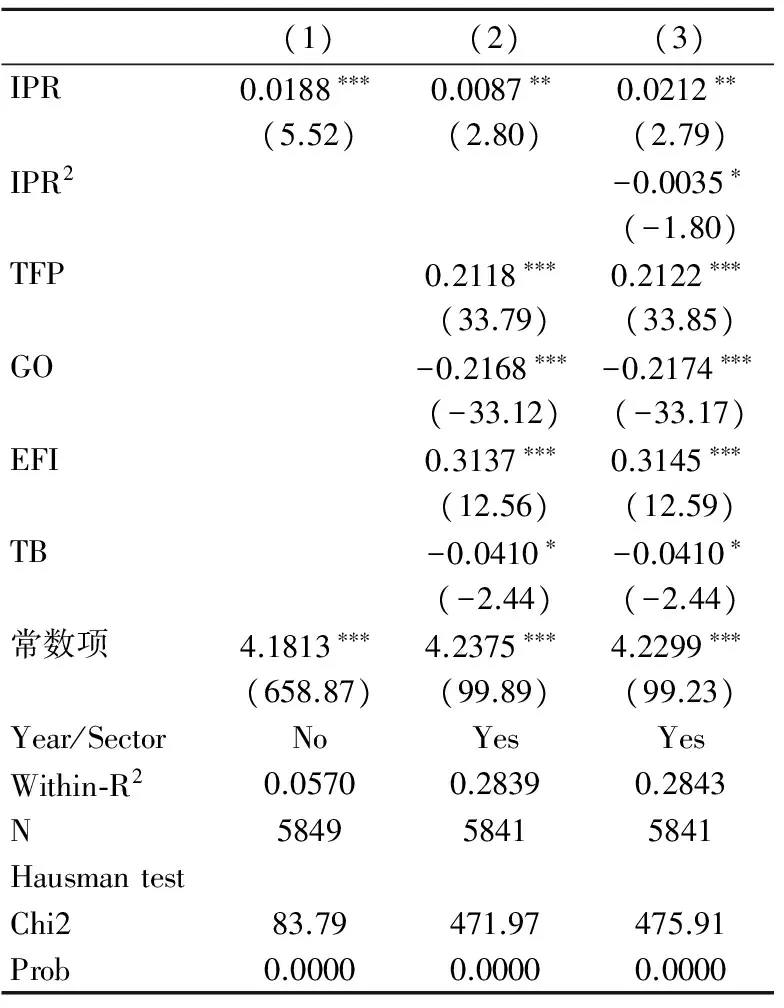

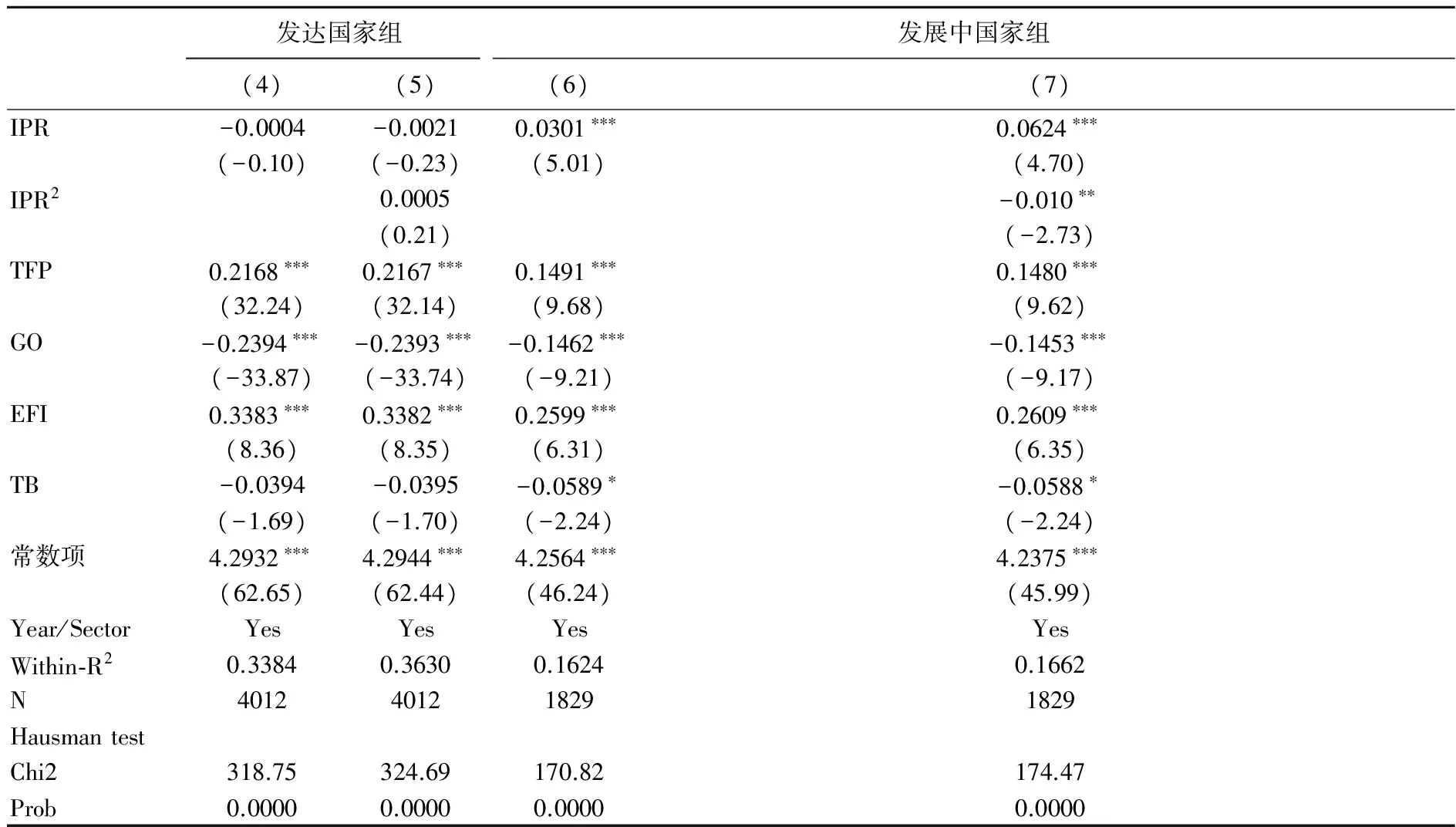

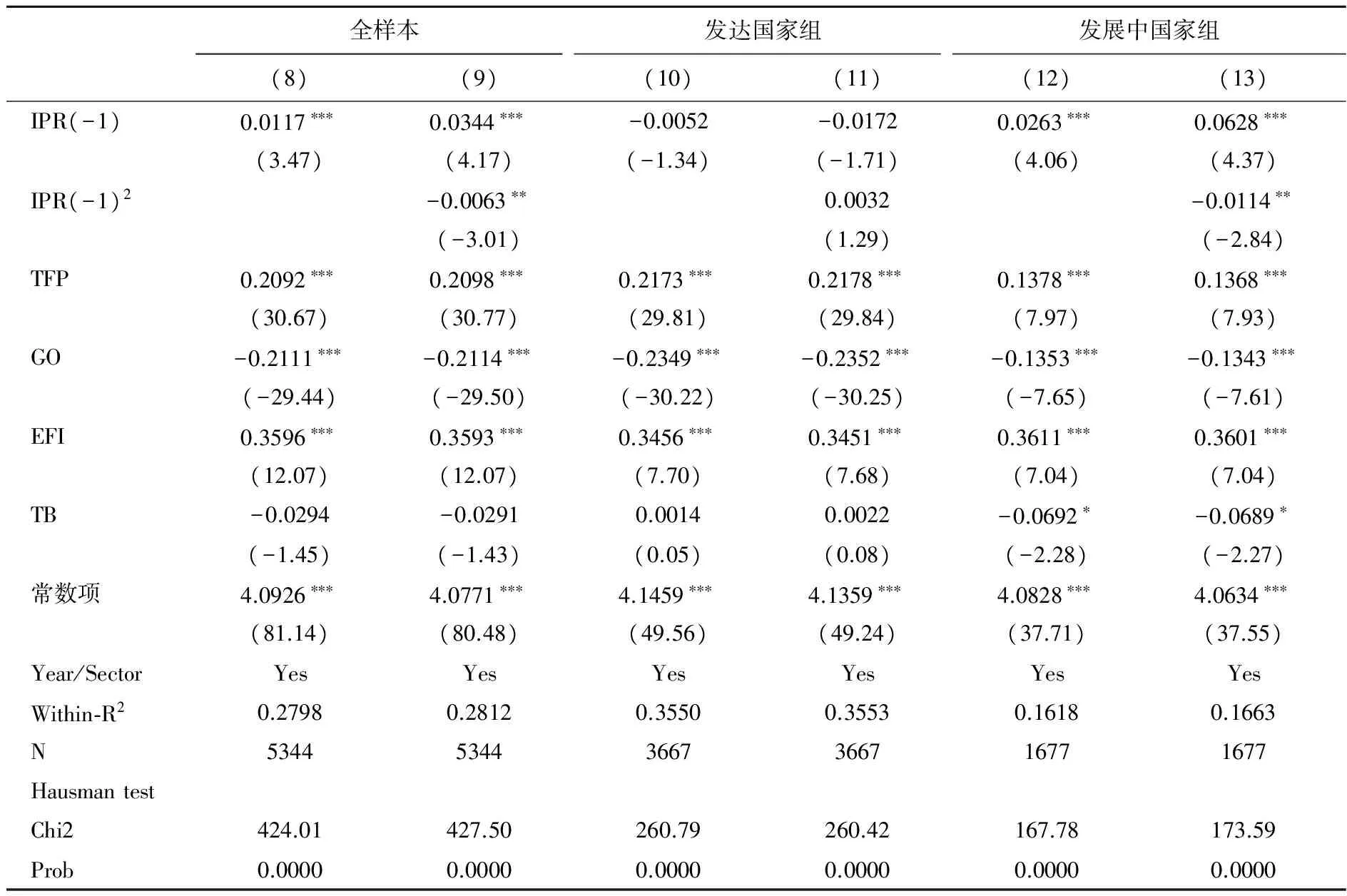

本模型的两个关键变量是链主企业选择外包时所需支付的沉没成本C以及代工企业选择违约自建竞争型企业时所需支付的沉没成本M。根据前述分析,当M/t+2P+S+I/t≥R成立时,链主企业独享收益;而当M/t+2P+S+I/t 图1 全球价值链分工下的最优合约 图2 知识产权保护水平I提升的影响 与此同时,随着知识产权保护程度的不断上升,代工企业通过代工获取零利润的临界投资点逐渐从M1向左移动至M2,说明本土代工生产的进入门槛也随之降低(即代工参与的机会成本下降),这将吸引越来越多的企业加入代工行列,企业获得正代工利润的区域变小(收益分享区域RS变小),代工领域租金的快速耗散使得代工企业无法形成有效的内部规模经济[17],导致获利能力不断减弱,逐渐形成了“引进依赖”与“低价竞争”的两难困境。另一方面,更严格的知识产权保护制度亦成为链主企业通过自身所掌握的前沿技术强化链条控制能力的外部制度保障之一,这是因为在以创新为核心驱动力的全球价值链分工体系中,代工初期链主企业会根据东道国知识产权保护强弱向后发国进行“主动”的有选择性的技术溢出以使后发国代工企业能够满足国际市场需求。随着东道国知识产权保护的不断提升,链主企业倾向于外包更多技术生产环节以谋取更大的分工收益,此时一旦部分代工企业通过技术资金的积累试图通过模仿等低成本竞争行为抢占链主企业潜在市场时,链主企业能够通过提前申请专利等方法阻止自身先进技术的扩散,并基于先发优势所形成的产品高市场占有率使得代工企业难以获取足够的市场需求以支撑其转型升级,此时后发国较高的知识产权保护制度反而为链主企业的这一链条控制手段提供了外部的策略性保障。同时,发展中国家低技术水平积累与高知识产权保护的不对等性又引致了自身创新升级空间与动力缺位的深化,从而进一步加剧了全球价值链分工收益的不对等性。链主企业这一价值链主导策略使得知识产权制度对发展中国家分工收益的正向推动作用不断衰减,且当其达到一定阈值后转变成了抑制作用。据此可以得到研究假说1: H1:知识产权保护制度对发达国家和发展中国家参与全球价值链收益的影响存在显著差异,其中发展中国家知识产权保护制度对自身参与全球价值链分工的收益存在倒U型影响。 图3 技术进步t提升的影响 H2:发展中国家企业在参与分工过程中注重技术革新将有助于提升其在价值链条上的分工收益。 (一)模型设定 基于上述理论分析,本文构建如下回归模型进行实证分析: lnDVAshijt=α1+α2lnIPRijt+α3TFPijt+α4lnGOijt+α5lnEFIijt+α6lnTBijt+εijt (11) 其中下标i表示国家,j表示行业,t表示时间。为进一步检验知识产权保护可能存在的非线性影响,引入知识产权保护变量的二次项: (12) (二)变量描述与数据来源 由于WIOD数据提供的国家间投入产出表(ICIO)的时间跨度为1995~2011年,同时衡量知识产权保护水平的GP指数目前只更新到2010年[21],因此基于样本数据可得性与完整性考虑,本文选取WIOD数据库中2000~2011年间36个国家②按国际标准产业分类(ISIC ver3)划分的14个制造业行业③的面板数据作为实证分析的基础数据④。具体的变量选取、处理与数据来源如下所述: 1.被解释变量:全球价值链分工收益(DVAsh)。本文运用WIOD数据库结合增加值贸易分解框架计算出2000~2011年各国各行业的出口国内附加值率[22],作为一国在全球价值链分工背景下参与分工的实际收益。 2.核心解释变量:知识产权保护(IPR)。本文使用GP指数来衡量一国名义知识产权保护水平,该指数基于全球122个国家的专利法,从法律保护的长度、保护范围、是否属于国际专利组织成员、侵权赔偿及强制性措施等五大维度出发构建了一个测量一国IPR水平的指标。该指数取值区间为[0,5],取值越高表明知识产权保护水平越高。该指数每五年更新一次,当前最新时间跨度为1960~2010年⑤。考虑到GP指数的非连续性,本文参考尹志锋等的做法,通过插补法得到各国空缺年份的GP指数[23]。 GP指数虽然可以较为准确地反映一国立法层面的知识产权保护水平,但因缺少执法层面的信息从而难以全面反映一国的知识产权保护水平,尤其对于发展中国家而言立法与执法的脱节较为普遍[24],因此比较科学的做法是将执法水平考虑进去。本文将加拿大弗雷泽研究所(Fraser Institute)构建并发布的反映一国法制系统与产权保护健全性的Legal System & Property Rights指数(简称LSPR指数)纳入GP指数体系中。该指数取值范围为[0,10],共包括全球152个国家1970~2013年的数据,其来源于若干国际商业管理者对一国产权保护水平的问卷调查,内容涉及财产被政府没收的风险、政府撕毁合约的风险以及一国法制水平等⑥。基于已有研究,本文通过如下加权平均方法构造一国实际知识产权保护指数(IPRr),基于这一加权方式能够保证IPR指数与GP指数的取值范围一致,即: (13) GP指数的另一个不足之处在于该指数无法刻画不同产业对知识产权保护依赖程度的差异[25]。例如对那些研发密度较大但模仿成本很低的行业(如医药制造业),其对知识产权保护的依赖程度很高;而对于那些研发密度较小而模仿成本很高的行业(如机器设备制造业),其对知识产权保护的依赖程度相对较低[26][27]。基于这种产业—知识产权敏感度的差异性,本文进一步构造了国家—产业层面的IPR指数,具体做法是利用国家层面的IPR指数乘以反映行业对IPR依赖度的变量,通常使用行业研发密度或知识产权密度作为衡量行业对IPR依赖程度的指标。鉴于数据可得性以及不同国家行业分类上的差异,本文参照Hu和Png、尹志锋以及李沛珊的做法,以美国行业研发密度作为各国行业标准研发密度的一般性参考⑦[23][27][28](P27-28),构建国家—行业层面的知识产权保护水平: IPR=IPRr_indij=IPRri×rd_intensityj (14) 通过上述测算方法可以得到各国行业层面的知识产权保护指数。为便于分析,本文根据IMF的World Economic Outlook 2011的划分方法将样本国按收入水平划分成24个高收入发达国家和12个低收入发展中国家。从不同发展水平国家组的平均知识产权保护水平来看(如图4所示),总体而言,发达国家组的知识产权保护程度高于发展中国家组,且较为稳定;发展中国家组的平均知识产权保护水平近年来呈大幅上升趋势,与发达国家组的差距正不断缩小。 图4 不同收入国家知识产权保护强度变动 3.其他解释变量及控制变量。为检验技术进步对一国分工收益的影响,本文进一步纳入行业技术水平变量,以LP法测算行业层面的全要素生产率作为代理变量[29]。为控制因行业规模不同而导致的估计偏误,本文纳入各行业的总产出(GO)。这两个变量测算所用到的数据均来源于WIOD Socio Economic Accounts。考虑到经济体内部的制度性与非制度性壁垒也可能影响国际分工收益,因此本文将各国经济自由化指数(EFI)作为控制变量纳入回归模型中。进一步,考虑到一国贸易壁垒也可能通过贸易成本影响企业对外贸易收益,即一国尤其是后发国在参与全球价值链分工时,链主的外包因本国贸易保护行为的存在而间接提升本国代工企业的生产成本,进而降低其分工收益,因此本文纳入贸易壁垒指数(TB)变量,该指数主要反映各国的非关税壁垒以及进出口的平均综合成本。这两个指数均来源于世界经济自由化(Economic Freedom of the World)年度报告。同时为去除可能存在的异方差影响,对变量作对数化处理。 表1为各变量的Pearson相关系数矩阵,其中知识产权保护和技术水平均与出口国内附加值率正相关。此外,多重共线性检验显示模型的方差膨胀因子VIF均未超过5,均值为1.68,可以认为各变量间不存在严重的多重共线性。 表1 变量相关系数矩阵 注:*、**、***分别表示10%、5%以及1%的显著性水平。 (三)实证结果分析 在进行实证分析之前,本文运用Hausman检验对模型的估计方法进行识别,结果显示固定效应模型在所有回归中均优于随机效应模型,因此本文后续实证分析均基于固定效应模型展开。全样本的基准回归结果列于表2中。从基准回归结果来看,全样本下知识产权保护(IPR)对一国国际分工的收益(DVAsh)具有显著正向影响。引入IPR的二次项后IPR 的系数为0.0212,在5%的水平上显著;IPR2的系数为-0.0035,在10%的水平上显著;技术进步(TFP)的回归系数为0.2122,且在1%的水平上显著,表明技术进步的推动作用很大。此外,总产出规模对一国分工收益的影响显著为负。经济自由化指数(EFI)对分工收益具有显著的提升效应,说明经济体内部的各类壁垒越少,如市场分割程度越低,越有利于企业出口获利[30]。而对外贸易壁垒会显著降低一国的对外贸易收益,这与上述分析较为吻合。 从全样本基准回归结果来看,知识产权保护变量IPR的二次项回归系数只在10%的水平上显著,推测可能存在国别异质性,因此接下来本文对发达国家组和发展中国家组分别进行回归检验,结果如表3所示。从回归结果来看,知识产权保护对发达国家分工收益的影响不显著,且不存在非线性关系。而对于发展中国家,知识产权保护变量IPR的一次项系数为0.0624,在1%的水平上显著;二次项系数为-0.010,在5%的水平上显著,说明发展中国家的知识产权保护制度对其价值链地位存在显著的倒U型影响,这一实证结果验证了研究假说1。分样本回归的结果存在显著差异,本文认为这是由于知识产权制度对发达国家和发展中国家的全球价值链分工收益的影响机制存在天然不同。具有先发优势的发达国家走的是一条重视基础研究和产品研发的自主创新道路,为了维持其在价值链中的核心主导地位,会有意识地通过出口管制等手段控制前沿技术的出口。同时发达国家现有知识产权保护已处于较高水平,进一步加强知识产权保护可能反而会因进一步巩固行业内技术领先者的主导地位而导致企业创新意愿下降,从而使知识产权保护对发达国家全球价值链分工收益的影响不显著。对具有后发劣势的发展中国家而言,由于难以在前向联系上脱离国际市场尤其是发达国家市场,同时在后向联系上也难以摆脱对发达国家先进技术与资金的依赖[31][32],所以只能在参与全球价值链分工中走“引进学习—套利转化—逐底竞争”的低端循环路径。这一天然的路径选择差异直接决定了知识产权保护制度对两类国家分工收益影响的差异。此外,TFP的影响系数在所有回归模型中始终显著为正,说明技术进步对一国全球价值链分工收益存在显著推动作用,这证明了研究假说2。值得注意的是,贸易壁垒(TB)的系数只在发展中国家组的回归中显著,而在发达国家组中不显著,这也证明了作为接包方的后发国贸易壁垒将显著影响自身代工企业的生产成本进而降低其参与国际分工的收益,而在发达国家这一影响不显著。 表2 全样本基准回归结果 注:(1)*、**、***分别表示10%、5%以及1%的显著性水平;(2)括号内为t值;下同。 表3 分样本回归结果 根据表3中的发展中国家组回归结果,在控制其他变量情况下,知识产权保护对发展中国家价值链分工收益作用方向的临界点为3.12,因此知识产权保护程度高于该值的行业将存在抑制价值链分工收益的可能。从本文的测算结果来看,我国大部分行业处于知识产权保护的正向促进区域,只有2004~2007年的部门7(化学和化学制品业)以及2001~2011年的部门12(电子和光学设备业)处于逆向抑制区域。根据OECD行业技术分类标准,化学和化学制品以及电子和光学设备部门均属于高技术密集型行业,且加工贸易比例较高,具有明显的外向型经济特性,说明对这些行业而言我国知识产权保护程度过高,已经对分工收益和技术进步产生抑制作用,这实际上为链主企业提升价值链控制能力提供了东道国方面的制度保障,也进一步加深了这些行业内本土企业转型升级的难度。 考虑到一国全球价值链分工收益可能会反向作用于本国的知识产权保护制度,即具有更高全球价值链分工收益的企业可能会对本国知识产权保护强度提出更高要求从而产生双向因果关系,使得知识产权保护具有一定的内生性。基于此,本文使用知识产权保护变量的滞后项进行回归检验[12][13],表4的结果显示在处理内生性问题后本文的回归结果仍然稳健,关键变量的符号方向和显著性程度未发生明显变化,因此可以认为本文实证结果稳健可信。 表4 内生性处理后的回归结果 本文从全球价值链分工背景出发,通过构建一个扩展的双边道德风险模型探讨了知识产权保护对一国全球价值链分工收益的影响。研究发现,知识产权保护对发达国家和发展中国家价值链分工收益的影响存在显著差异。对发展中国家而言,知识产权保护对其全球价值链分工收益具有双重影响,即发展中国家知识产权保护程度的提升有助于吸引更多的外包生产订单,这在初期有助于提升代工企业的生产技术和价值链分工收益;但随着知识产权保护制度的进一步完善,代工生产领域的进入门槛不断降低,引致大量企业进入代工领域,代工租金的快速耗散使得代工企业因资金支撑不足而获利能力不断减弱,进而逐渐形成了“引进依赖”与“低价竞争”的两难困境。链主企业的价值链条控制策略使得后发国知识产权保护对自身价值链地位与收益的影响呈现倒U型,即在代工初期链主企业为使代工企业能够满足国际市场需求,往往会选择向后发国“主动”地进行技术溢出;一旦部分代工企业通过技术资金的积累试图向价值链更高环节攀升并成为链主企业潜在竞争对手时,链主企业能够通过在东道国提前申请专利保护等手段封锁先进技术,且基于先发优势所获取的产品高市场占有率使代工企业难以获得足够的市场需求以支撑其转型升级,即东道国较严的知识产权保护制度此时反而成为链主企业强化自身链条控制能力的策略性工具。同时发展中国家低技术水平积累与高知识产权保护的不对等性又引致自身创新升级的空间与动力缺位,进一步加剧了价值链条上的收益不对等性。本文还发现后发国注重自身技术进步将有助于提升其在全球价值链中的分工收益,即如果代工企业能够形成技术上的“差别优势”,那么将有助于提升其全球价值链分工收益。通过跨国行业面板数据的经验分析,论证了本文的研究假说,并发现我国部分高技术行业存在因过高知识产权保护强度而引致的“提升瓶颈”现象。 基于上述研究结果,本文提出如下政策建议:第一,对于后发国而言,应制定符合自身发展阶段且具有行业异质性的知识产权保护体系,建立健全行业发展专利预警机制,组建行业知识产权联盟,增强企业知识产权保护意识,提升企业以知识产权为核心的竞争力;第二,微观企业在参与全球化生产过程中,应重视学习和积累产品的开发技术,不断增强技术创新能力,形成独有的“差别优势”;第三,本土企业应充分挖掘国内市场需求,构建自身主导的“国家价值链”与“区域价值链”,增强产业发展的市场根植性与技术根植性,为实现企业转型升级提供充足的资金和市场空间。 注释: ①张建忠和刘志彪的研究将P视作知识产权保护水平,指出在法律上以侵权赔偿或违约补偿方式由本土代工企业支付给链主企业[17]。这一假设存在概念性错误。根据Markusen的研究[19],违约的赔偿支付表征合约执行的强制性程度,即产权强度,而非知识产权保护强度。同时由于链主企业和代工企业双方均存在违约风险,因此单方面假定违约补偿只由代工企业支付给链主同样存在问题。 ②这36个国家分别是:澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、塞浦路斯、捷克、德国、丹麦、西班牙、芬兰、法国、英国、希腊、爱尔兰、意大利、日本、韩国、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙、斯洛伐克、瑞典、美国、保加利亚、巴西、中国、匈牙利、印度尼西亚、印度、立陶宛、墨西哥、波兰、罗马尼亚、俄罗斯以及土耳其。 ③具体的行业对照表限于篇幅备索。 ④迫于跨国关联企业数据的可得性,本文参考杨珍增的方法使用跨国行业面板数据进行实证分析[12][13]。 ⑤具体数据来源于http://fs2.american.edu/wgp/www/?_ga=1.220298331.297395549.1488264329。GP指数目前只更新到2010年,但通常认为一国知识产权保护水平在短期内不会发生较大变化,因此本文假设各国2011年的GP指数与2010年相同。 ⑥详见Fraser研究所发布的《Economic Freedom of the World 2015 Annual Report》。 ⑦该数据来源于美国国家科学基金对各行业的研发调查报告,详见https://www.nsf.gov/statistics/iris/。基于数据保密性考虑,该报告在各年均隐去了一小部分数据,本文依据插补法以及移动平滑法对此进行了填补处理。同时该报告所用行业分类标准为北美产业分类体系(NAICS),本文根据NAICS-ISIC ver3对照表将行业分类进行了统一。 [1] 王直,魏尚进,祝坤福.总贸易核算法:官方贸易统计与全球价值链的度量[J].中国社会科学,2015,(9):108—127. [2] 张慧明,蔡银寅.中国制造业如何走出“低端锁定”——基于面板数据的实证研究[J].国际经贸探索,2015,(1):52—65. [3] 张杰,刘志彪,张少军.制度扭曲与中国本土企业的出口扩张[J].世界经济,2008,(10):3—11. [4] Dinopoulos,E.,Segerstrom,P.Intellectual Property Rights,Multinational Frms and Economic Growth[J].Journal of Development Economics,2010,92(1):13—27. [5] Helpman,E.Innovation,Imitation,and Intellectual Property Rights[J].Econometrica,1993,61(6):1247—1280. [6] Lai,E.L.C.International Intellectual Property Rights Protection and the Rate of Productlnnovation[J].Journal of Development Economics,1998,55(1):133—153. [7] Glass,A.J.,Saggi, K.Intellectual Property Right,and Foreign Direct Investment[J].Journal of International Economics,2002,56(2):387—410. [8] Glass,A.J.,Xiaodong Wu.Intellectual Property Rights and Quality Improvement[J].Journal of Development Economics,2007,82(2):393—415. [9] 易先忠,张亚斌,刘智勇.自主创新、国外模仿与后发国知识产权保护[J].世界经济,2007,(3):31—40. [10] 柒江艺,许和连.行业异质性、适度知识产权保护与出口技术进步[J].中国工业经济,2012,(2):79—88. [11] 余长林.知识产权保护与中国出口比较优势[J].管理世界,2016,(6):51—66. [12] 杨珍增.知识产权保护、国际生产分割与全球价值链分工[J].南开经济研究,2014,(5):130—153. [13] 杨珍增.知识产权保护与跨国公司全球生产网络布局——基于垂直专业化比率的研究[J].世界经济文汇,2016,(5):76—93. [14] 张建忠,刘志彪.知识产权保护与“赶超陷阱”——基于GVC治理者控制的视角[J].中国工业经济,2011,(6):58—68. [15] Markusen,J.R.Contracts,Intellectual Property Rights,and Multinational Investment in Developing Countries[J].Journal of International Economics,2001,53(1):189—204. [16] 王玉燕,林汉川,吕臣.全球价值链嵌入的技术进步效应——来自中国工业面板数据的经验研究[J].中国工业经济,2014,(9):65—77. [17] 杜宇玮,周长富.锁定效应与中国代工产业升级——基于制造业分行业面板数据的经验研究[J].财贸经济,2012,(12):78—86. [18] 孙红燕,张先锋.国际代工企业升级模式研究[J].国际贸易问题,2012,(6):135—142. [19] 邱国栋,郭蓉娜,刁玉柱.中国进入全球价值链的“苹果皮”路线研究[J].中国软科学,2016,(1):46—58. [20] Kaplinsky,R.,Morris,M.A Handbook for Value Chain Research[R].Prepared for the IDRC,2001:90—91. [21] Ginarte,J.C.,Park,W.G.Determinants of Patent Rights: A Cross-national Study[J].Research Policy,1997,3(26):283—301. [22] Zhi Wang,Shang-jin Wei,Kunfu Zhu.Quantifying International Production Sharing at the Bilateral and Sector Levels[Z].NBER Working Paper,No.19677,2014. [23] 尹志锋,叶静怡,黄阳华,秦雪征.知识产权保护与企业创新:传导机制及其检验[J].世界经济,2013,(12):111—129. [24] 韩玉雄,李怀祖.关于中国知识产权保护水平的定量分析[J].科学学研究,2005,(6):377—382. [25] Cohen,W.M.,Nelson,R.R.,Walsh,J.P.Protecting Their Intellectual Assets:Approproarility Conditions and Why U.S.Manufacturing Firms ’s Patent (or Not)[J].NBER Working Paper,No.7552,2000. [26] Ivus,O.Do Stronger Patent Rights Raise High-tech Exports to the Developing World?[J].Journal of International Economics,2010,81(1)::38—47. [27] Hu,A.G.Z.,Pngy,I.P.L.Patent Rights and Economic Growth: Evidence from Cross-country Panels of Manufacturing Industries[J].Oxford Economic Papers,2013,65(3):675—698. [28] 李沛珊.知识产权保护与全球价值链分工地位变动——基于跨国行业面板数据的分析[D].杭州:浙江大学,2017. [29] Levinsohn,J.,Petrin, A.Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables[J].The Review of Economic Studies,2003,2(70):317—341. [30] 朱希伟,金祥荣,罗德明.国内市场分割与中国的出口贸易扩张[J].经济研究,2005,(12):68—76. [31] 黄先海,余骁.以“一带一路”建设重塑全球价值链[J].经济学家,2017,(3):32—39. [32] 苗晴.知识产权对经济增长的动态影响研究——基于2000-2013年省际面板数据的实证分析[J].江苏大学学报(社会科学版),2016,(6):59—71. (责任编辑:易会文) F746.12 A 1003-5230(2017)06-0142-11 2017-09-05 国家社会科学基金青年项目“全球价值链视角下对外贸易产业升级及贸易政策研究”(15CJL042);浙江省自然科学基金青年项目“贸易自由化与异质性企业绩效提升机制及政策研究”(LQ17G030004) 余 骁(1987— ),男,浙江杭州人,浙江大学经济学院博士生;郭志芳(1983— ),女,山西长治人,浙江财经大学经济学院讲师,浙江大学经济学院博士后。

三、实证策略与结果分析

四、内生性处理

五、结论与政策建议