让儿童与思维深度遇见

2017-11-21王丹

王丹

摘 要:当下,对小学数学练习课研究的缺失是个不争的事实。而如何通过练习课发展儿童的思维,一直是教师关注的话题。下面从儿童的视角思考与改进,就小学数学练习课的设计所做的尝试与大家进行交流。

关键词:练习课;儿童;思维深度

当下,小学数学观摩公开课正在悄悄发生改变。从20世纪末至今,我们不难发现,在参加过的数学课堂教学活动中,经常看到、听到新授课,偶尔也能看到复习课,但练习课少之又少。

翻阅各版本的小学数学教材,各种练习已经占据了教材中过半的篇幅,在实际教学中练习课的课时也是超过新授课、复习课的课时数。由此可见,对练习课研究的缺失,确是个不争的事实。那么,怎样的练习课才是有效的?练习课如何发展儿童的思维?下面,笔者就从儿童的视角思考与改进,就小学数学练习课的设计谈谈自己的实践与反思。

一、面向全体学生,避免“整齐划一”

数学课程致力于义务教育阶段培养目标,面向全体学生,适应学生的个性发展需求。形象地说,就是让每位儿童都在原有的基础上得到发展,使学生有差异地发展。练习课,要让全体儿童都参与练习,让每位儿童都向前走,避免“整齐划一”齐步走的现象。

如,教学苏教版二下两位数加、减两位数之后的练习课,在口算练习时,笔者改进了口算方式,让儿童口算笔答,这样每位孩子都能投入到口算练习中,,继而让算得快的那一列或那一行“开火车”汇报,其余学生做裁判;在估算练习时,笔者同样改进估算方式,面向全体儿童,让儿童估算判断两个加数的和是否是几十多,判断正确后用手势表示。这样不同的孩子,或是口算速度的差异,或是估算能力的差异,在数学练习课上思维都能得到良好的发展。

二、设计开放问题,避免“兴趣索然”

苏联教育家赞可夫说过:“凡是没有发自内心求知欲和興趣的东西,是很容易从记忆中挥发的。”他十分强调知识的理解性。所以,教师要在练习的重点、难点环节设计开放性的问题,注重儿童获取知识的过程,从而避免“兴趣索然”。

如,教学苏教版二下有余数的除法之后的练习课,对练习中的“○÷□=△……5,除数最小是几,写在□里?”这道题,笔者进行了再设计,□里除了填6,还可以填几?几乎所有孩子都能填出一个数,90%的儿童在第一个人的启发下能填出所有可能的数,继续开放:那么△可以填几?○又是多少?儿童在熟知了被除数、除数、商、余数之间的关系后,能填出完整的算式,更好的还能将所有可能的式子一一罗列。如此开放题的设计,题目思考的起点低、兴趣浓,思维空间大,不同层次的儿童都愿意展示自己的想法。长期坚持,儿童的思路是打开的、思维是发散的。

三、读懂另类错误,避免“一错再错”

“亡羊补牢,犹未为晚。”一时的错误不可怕,可怕的是读不懂错误的原因。练习课中儿童有错在所难免,教师应第一时间与他们面对面交流,读懂这类错误,对症下药,进而引导儿童不在同类问题上“一错再错”。

如,教学苏教版三下三角形的分类之后的练习课,笔者引导学生解决这样一题:三角形的两个内角之和是75°,这个三角形是( )。结果发现孩子在理解按角对三角形进行分类中,并没有真正考虑到各个角的情况,不能灵活地处理类似问题。多数孩子看到75°,下意识地直接判断75°是个锐角,所以是锐角三角形。针对这个问题,笔者通过让儿童剪一剪、画一画三角形来帮助他们明确概念,建立表象,提高解题能力。此后,学生解决这类问题出错率会无形减少,思维会随之更严谨深刻。

四、变换出题角色,避免“喧宾夺主”

叶圣陶先生曾说:“上课,在学生是报告和讨论,不是一味地听讲;在老师是指导和纠正,不是一味地讲解。”因此要让儿童真正地成为学习的主体,教师在课堂教学中就应该给儿童提供充分的活动时间与空间。

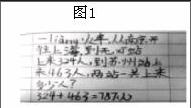

如,教学苏教版二下三位数加三位数之后的练习课,练习中的解决问题,笔者不是由教材与教师“主宰”,而是让儿童尝试做小主编,参与题目的创编,意想不到的事情发生了,一位学生这样出题(图1):

其他学生解题,再由出题者汇报结论;另一位学生这样出题(图2):

以此继续,以儿童为中心,要求教师调整以往的课堂结构,让儿童成为出题者,这样增强了练习中的互动性,儿童的思维真正被打开。

综上所述,小学数学练习课的目的,不单单是巩固知识、提高能力,更应促进儿童思维的发展。小学数学练习课中,教师要让儿童真正回归课堂的主体地位,从儿童的视角重构课堂,让儿童与思维深度遇见。

参考文献:

[1]沈重予,王林.小学数学内容分析与指导[M].南京:江苏教育出版社,2015.

[2]贲友林.现场与背后[M].江苏教育出版社,2015.

[3]翟运胜.发展抽象思维 提升核心素养[J].小学数学教育,2016(12):28-29.endprint