两汉大将军幕府部分武职类属官考察

2017-11-20周情情

周 情 情

(福建师范大学 社会历史学院,福建 福州 350000)

两汉大将军幕府部分武职类属官考察

周 情 情

(福建师范大学 社会历史学院,福建 福州 350000)

汉代大将军自霍光伊始代替丞相掌握朝政大权,职事繁重,因此取得了开府权,其府内的僚属既有文职,也有武职,二者各司其职,共同辅助大将军处理事务。武职类属官有校尉、护军都尉、军司马、军司空、军司空令等,在任职、职责范围、迁免等方面,都有明确的规定,形成了一套制度。

大将军;幕府;武职类属官

将军官号,其始已久,《后汉书·百官志》本注云:将军“始自秦晋,以为卿号”。春秋以降,战事越加频繁,军队编制发生了变化,车乘士卒由春秋早期的每乘战车“三十人”制发展成为春秋中晚期的“七十五”制[1],军队人数增加,组织结构也随之细化。到战国时期,鲁国、晋国、楚国、秦国等设置了将军一职,而楚国职官中也已有大将军一职。据《史记·楚世家》载:“十七年春,与秦战丹阳,秦大败我军,斩甲士八万,虏我大将军屈匄、裨将军逢侯丑等七十余人,遂取汉中之郡。”[2]1724顾炎武认为大将军“至汉则定位官名矣”[3]。韩信、灌婴、柴武、窦婴都担任过汉初的大将军。汉武帝时期,因为中朝的出现,官制的变化,大将军这一官制开始较此前有极大改变。大将军兼录尚书事,不仅掌握兵权,更是掌握了朝政大权干预丞相职事,权力超越丞相之上。此即钱大昕所谓的“西京朝局之变”,与西汉前期的政治格局大异。大将军作为政权的核心官职,统辖着车骑将军、前将军、后将军、左将军、右将军等诸多将军控制军队。“元狩四年春,郎中令李广为前将军,太仆公孙贺为左将军,主爵赵食其为右将军,平阳侯襄为后将军,皆属大将军。”[4]2484“后五岁,以车骑将军从大将军青出,有功,封南窌侯。”[4]2877此外,还开府设置属员,招揽人才,组织机构也较为完备,由之前的征伐将军逐渐向中朝将军转变*廖伯源先生认为,西汉将军可分为征伐将军和中朝将军两类,中朝将军是皇帝的亲信,昭宣之后的将军几乎全是中朝将军。参见廖伯源:《东汉将军制度之演变》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》,1989年版,第131—133页。。大将军在战时开设幕府,平时在京师则又有开府权*四府即太尉、司徒、司空、大将军府也。参见范晔:《后汉书》卷二十七《赵典传》,中华书局,1965年版,第947页。,因此大将军府兼有公府和幕府的双重性质*学者田瑞文提出“东汉幕府兼有军府和公府的双重性质”,笔者认为大将军府从西汉霍光伊始,其幕府就兼具了公府和军府的双重性质。参见田瑞文:《东汉文人入幕论略》,《贵州文史丛刊》,2011年第2期,第1页。,但是这一局面到东汉末,因为何进被杀出现了变化,大将军逐渐退出了历史舞台。

学界对大将军幕府的研究较少。安作璋、熊铁基先生在《秦汉官制史稿》阐述了大将军的地位,罗列了大将军幕府的属员,但没有深入探讨其职能等。黄今言先生在《东汉军制史论》一书中仅是简单列举了大将军的部分僚属。而在《东汉将军制度之演变》《试论西汉诸将军之制度及其政治地位》两篇文章中,廖伯源先生深入探讨了两汉征伐将军和中朝将军的渊源演变,论述了中朝将军制度及其在两汉政治中的地位、作用,特别是大将军和朝局的关系。他还梳理了将军幕府的僚员并且解释了其职能,但和熊铁基先生所举有所区别。因此,本文在利用《汉书》《后汉书》《西汉会要》等古代典籍、参考出土资料和前人研究成果的基础上,加以整理论述,希冀进一步完善大将军幕府和人员的相关探究。

笔者根据对上述文献和研究成果的梳理,发现大将军幕府下的僚属主要有两大类,即主管行政工作的文职类和掌理军事任务的武职类。二者各司其职,共同辅助大将军处理事务。因此本文从武职类属员着手,爬梳大将军府人员设置、职责范围、迁免去向等情况。

一、校尉

校尉官,在两汉的军事系统中分布较广,是高级武官之一。颜师古曰:校者,营垒之称,故谓军之一部为一校[4]2476。而尉,应劭则言:自上安下为尉,武官悉以为称[2]388,《通志》也载“自上安下为尉,故武官咸以为号”。因此,校尉是一部的“部长”,部下还设属员,管理着一部的士兵。既有部曲,则有校尉,隶属于将军。《后汉书·百官志》云:

将军领军,皆有部曲。大将军营五部,部校尉一人,比二千石……部下有曲,曲有军候一人,比六百石。曲下有屯,屯长一人,比二百石。其不置校尉部,但军司马一人。[5]3564

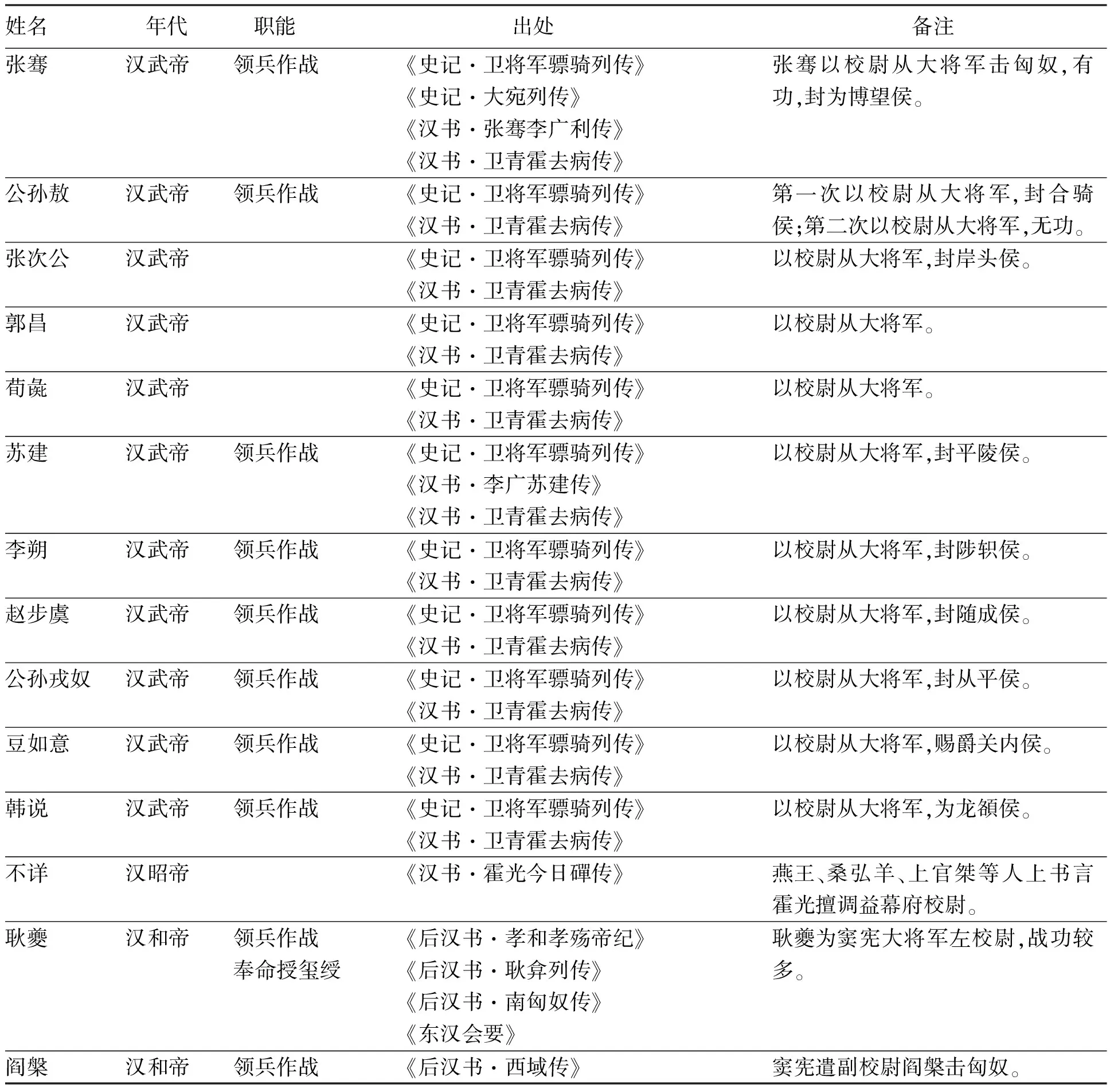

据此可见,将军下辖的部曲数量有异,两汉大将军明确营五部,因此大将军幕下的校尉按标准设置应当有五人,但也有不设校尉部的情况,所以具体校尉的数量波动较大,视军情而定。校尉的级别较高,从其比二千石可推测比秩较其他属官、掾属而言为最高,于府中的地位也不一般。两汉时期大将军校尉者可见文献记载的多集中于战事频繁期,见表1。

表1 两汉时期大将军校尉一览表

据表1可发现,文献中明确记载的大将军校尉多见于汉武帝和汉昭帝两个时期,且汉武帝朝尤多。因为自西汉建立以来,边疆问题一直未能妥善解决,高祖在白登之围后,一直采取和亲政策,但未能从根本上解决问题,匈奴劫掠仍频繁多发。高后至景帝期间,大规模入侵即达十余次。武帝一朝,一改前制,于元光二年开始对匈奴用兵,此后进入了四十余年的征伐状态。而武帝朝的大将军卫青七击匈奴,因此其下校尉记载则多。东汉以降,汉匈关系较缓和,且匈奴内部分裂为南北两派。战事减少,相应的设置也减少。汉和帝时期,鉴于北匈奴内乱和南匈奴请求统一的意愿,东汉遣窦宪征北匈奴,所以《后汉书》可见有关窦宪其下校尉的记载。

校尉一职,主要负责辖一部军队,领命征伐。“校尉李朔、赵不虞、公孙戎奴各三从大将军获王。”[4]2475“校尉张骞从大将军,以尝使大夏,留匈奴中久,道军,知善水草处,军得以无饥渴。”[4]2479“永元三年,大将军窦宪遣左校尉耿夔出居延塞,围北单于于金微,大破之,获其母阏氏。”[5]171校尉跟随大将军深入匈奴境地,协助大将军擒获匈奴王,若是熟悉匈奴地的情况,则又可引导军队走向,使其无饥渴。而大将军卫青凯旋之际为部下请功,言:“军大捷,皆诸校力战之功也。”[4]2475可见校尉在军事行动中的作用之重。由于校尉立功机会多,所以以战功升迁也较易。大将军卫青府,“其裨将及校尉侯者九人”。

此外,校尉也有可能受命执行其他职责。《后汉书·孝和孝殇帝纪》载:“永元四年春正月,北匈奴右谷蠡王于除鞬自立为单于,款塞乞降。遣大将军左校尉耿夔授玺绶。”[5]173左校尉与校尉名称有别,但从耿夔任左校尉的军事行动来看,两者职能无差。不过,虽然《后汉书》记载的大将军校尉极少,但护羌校尉、乌桓校尉、戍己校尉等在讨伐戍守时多见。

章和元年春三月,护羌校尉傅育追击叛羌,战殁。[5]156

永元六年,日逐王逢侯为单于,欲度漠北,于是遣……乌桓校尉任尚将乌桓、鲜卑、合四万人讨之。[5]2956

永建元年二月,陇西钟羌判,护羌校尉马贤讨破之。[5]252

始置西域都护、戍己校尉,乃以恭为戍己校尉,屯后王部金浦城,谒者关宠为戍己校尉,屯前王柳中诚,屯各置数百人。[5]720

大将军军中的校尉与九校尉*九校尉:城门校尉、中垒校尉、屯骑校尉、步兵校尉、越骑校尉、长水校尉、胡骑校尉、射声校尉、虎贲校尉。《后汉书·百官志》里则是五校尉:城门校尉、屯骑校尉、步兵校尉、长水校尉、射声校尉。见班固:《汉书》卷十九下《百官公卿表下》,中华书局,1962年版,第737—738页。有异,诚如何友根先生所言,这常设的校尉,和军队出师临时设置的校尉是不同[6]。九校尉为京师常备军之一,主要负责京师和皇宫安全,大将军校尉则多见于有军事征伐时期,主要负责对外征战。但是王凤、邓骘、梁冀、梁商、窦武等为大将军时,是社会较为稳定期,边疆问题和军事冲突也相对缓和,因此校尉的活跃度低,而不见有校尉记载。另外,文献记载的征西校尉、褒义校尉、穿渠校尉等校尉,这些“杂号校尉”极有可能受“杂号将军”*《后汉书·百官志》曰:前、后、左、右、杂号将军众多,皆主征伐,事讫皆罢。熊铁基先生认为这些杂号将军临时设置,或以征伐的地名、对象,或以其所领的兵种,或以其所负的特别职务,而定其名号,出则领兵,入则另有任用。见熊铁基:《秦汉官制史稿》,齐鲁书社,2007年版,第245页。的命名方式影响,与大将军校尉也有一定的区别。

二、护军都尉

护军都尉,始置于秦,据《汉书·百官公卿表》记载,护军都尉属秦官。但有关秦朝的护军都尉不见有载,《史记·蒙恬列传》只有护军一职:“扶苏已死,胡亥遣使者以罪赐公子扶苏、蒙恬死……胡亥以李斯舍人为护军。”[2]2567此处的护军最可能是护军都尉的简称或者别称,它权力极大,不仅负责监察军队,还统领上郡几十万军队。而后陈涉置护军于军中,意在监察。高祖时曾拜陈平、随何为护军中尉,参谋议策。

至武帝时,护军都尉于元狩四年属大司马,成帝绥和元年居大司马府比司直,哀帝元寿元年更名司寇,平帝元始元年更名护军[4]737。从护军及护军都尉的任免隶属情况看,只有武帝和成帝时期明确其隶属于大司马,其他时期当直属于皇帝。卫青为大将军时,护军都尉公孙敖三从大将军击匈奴……封敖为合骑侯[4]2475。三击匈奴,公孙敖领兵作战,升降以军功有无、多少为标准,且与大将军属于上下级关系,受大将军调度。元狩四年护军都尉虽属大司马,但大司马是一种加官,无俸禄,仅是显大将军尊荣,因此护军都尉实际上属于大将军府,为大将军僚属,霍光时甚至称为大将军护军都尉。“昭帝时,武都氐人反,充国以大将军护军都尉将兵击定之,迁中郎将,将屯上古,还为水衡都尉。”[4]2972出征之际,护军都尉跟随大将军出击敌军,或者受命带领部分军队出击,此时的护军都尉不见其监察职责,而有参议领兵指挥作战之权。护军都尉在大将军府任职,能力出众、军功盛者可由此升迁,于朝中任要职,甚至封侯。其他冠大司马又有开府权的将军,也有护军都尉一职。《汉书·西南夷传》有言:“大将军王凤于是荐金城司马陈立为牂柯太守……立已平定西南夷……入为左曹卫将军、护军都尉。”[4]3845据廖伯源先生考证,大将军王凤之后大司马卫将军仅王商、丁明、傅晏、董贤4人,所以称为卫将军护军都尉*廖先生引用汉书的原材料“入为左曹卫将军护军都尉”,所以认为此时护军都尉尚属于卫将军僚属,属大司马。见廖伯源:《汉代监军制度试释》,《历史与制度——汉代政治制度试释》,香港图书公司,1997年版,第45页。。而张帆先生认为此时的护军都尉已是中央职官[7]。平定西南夷之事在成帝河平中,此时大司马仍是加官以冠将军号,但在王凤任大将军期间任大司马卫将军者不见文献有载,因此此时的护军都尉极有可能独立于大司马或者将军之外,而变更为中央官职。

成帝之后,护军都尉这一职官伴随着大司马制度的变动出现了变化。成帝绥和元年初置大司马,金印紫绶,置官署,秩比丞相,去将军[4]725。至此,去将军之后,大司马从加官转变为正式的职官,且至西汉亡,大司马的权力都盛于丞相。同时,护军都尉一职也相应变更,绥和元年居大司马府比司直,哀帝元寿元年更名司寇,平帝元始元年更名护军[4]737。司直一官,武帝始置。武帝元狩五年初置司直,秩比二千石,掌佐丞相举不法[4]725。据此可见,司直属于监察官,主要监督、举报丞相的不法行为,因此,护军都尉居大司马府内职同此,掌监察。此后由于未置大将军,平帝改护军之后,只见载大司马护军,如有褒、陈遵等人,而甘延寿、甄舜、任宏、萧咸、孙建等人也担任过护军都尉。

至东汉,护军都尉一职已少见,《后汉书·马成传》和《后汉书·盖延传》都记叙了东汉初马成为护军都尉领兵出征的事迹,可此后东汉一朝不见此职,这是西汉大将军与东汉大将军府内属官区别较大的一面。

护军都尉员额无明确记载,战事多发之际,护军都尉多从军、屯守、出征等,诚如廖伯源先生所言,护军都尉当不止一人[8]47。总体来说,护军都尉这一职官的变动较为频繁,有“护军中尉”“护军都尉”“大司马护军”“护军”等名称,每个名称的变更都表明其本身这一职官与职能的改变,也代表了其上级领导机构的某些变化。

三、军司马

军司马,西周始置,最早见于《序官》曰:军司马下大夫四人。西周时期,军司马为夏官司马的属官,其职掌不详,《周礼注疏》卷三十*可见后人在没有详细资料佐证军司马职掌时也未乱下定论。见郑氏注,陆德明音义,贾公彦疏:《周礼注疏》卷三十,文渊阁《四库全书》电子版,第1页。军司马职责一栏也标注阙。而左岩东先生根据《国语·晋语》中“舆司马掌车,行司马掌卒,军司马兼掌之”推测出军司马掌兵车与卒徒[9]。先秦时期鲜见关于军司马更具体的记载,但及至汉代,军司马广泛分布于各将军幕下,且秩级和地位较高。

《后汉书·百官志》:大将军营五部,部校尉一人,比二千石; 军司马一人,比千石……其不置校尉部,但军司马一人。又有军假司马、假侯,皆为副贰。其别营领属为别部司马……其余将军,置以征伐,无员职,亦有部曲、司马、军候以领兵[5]3564。

可见,汉代的军司马,乃是将军幕府常设官职。而大将军府内军司马的定额和秩级较为清晰,员额标准为一人,秩比千石则表明其属于高级属官。军司马下又设有军假司马,作为副臣以辅佐军司马。因军司马一职较为重要,因此任职人员也由大将军钦点,不过两汉期间,有关大将军幕府军司马担任情况的记载少之又少,唯见杨敞一人。“杨敞,华阴人也。给事大将军幕府,为军司马,霍光爱厚之,稍迁至大司农。”[4]2888杨敞深得霍光喜爱,所以仕途较为顺利,最终官至丞相,为大将军废昌邑王立宣帝出力不少。而“大将军王凤奏请尊补军中司马,擢为司隶校尉”[4]3230的军中司马和军司马称呼又有出入,熊铁基先生将其视为同一概念*熊铁基先生列举大将军幕府时列出了大将军军司马,标注为《杨敞传》,同时又指出《王尊传》中的王尊为军中司马,意味这两个称呼是同个意思。见熊铁基:《秦汉官制史稿》,第254页。。即便如此,其中仍无涉及军司马的具体职责。而关于军司马的职责,有学者认为,军司马是校尉的副手,也是一部的校兵的首领,所以,军司马也称校司马。武帝时,南越反,伏波将军遣兵追击,其时马苏弘为校司马;宣帝时,赵充国伐西羌,召诸校司马议事*何友根认为武帝时的校司马苏马弘和宣帝时的诸校司马都表明军司马别称为校司马,而且这与《后汉书·百官志》中“其不置校尉,但军司马一人”情况相似。刘晓东在《咸阳博物馆收藏的三方古代武官印考释》一文中也持此观点,认为军司马是校尉的助手而非下属。见何友根:《西汉部曲初探》,第32页。。《中国大历史辞典》中对于军司马的解释也是如此:领兵武官。西汉校尉所领营部,置其官以佐之。不置校尉之部,则置为长官[10]。可见,军司马自西周置员以来,其职责几无变化,依旧掌管兵卒。现如今留存于世的与军司马有关的实物,则有西汉瓦钮铜印“军司马印”[11]和咸阳博物馆的“军司马印”[12]。然大将军掾属中除了军司马,也有司马一职。

《后汉书·百官志一》:

将军不常置。其本注曰:掌征伐背叛,比公者四: 第一大将军,次骠骑将军,次车骑将军,次卫将军。又有前后左右将军。……长史、司马皆一人,千石。本注曰:司马主兵,如太尉。(《东观汉记》曰:窦宪作大将军,置长史、司马员吏官署,位次太傅)[5]3563—3564

《后汉书·窦融传》:

旧大将军位在三公下,置官属依太尉。宪威权震朝廷,公卿希旨,奏宪位次太傅下,三公上; 长史、司马秩中二千石,从事中郎二人六百石,自下各有增。[5]818

据此可见,司马政治地位和秩级均高于军司马。司马之职,当在幕府中助理军事行政[8]149,军司马则是辅助校尉或者代替校尉领兵,负责具体的军务,这是与司马的区别之处。

四、军司空

司空别称司工、宏父,商代即有,掌百工,西周时掌工程,主要职责是筑城,其次是掌管筑路、修渠等公共工程,即如郑玄所言:“司空掌营城郭,建都邑,立社稷宗庙,造宫室、车服、器械,监百工者。”[13]秦汉以来,司空广泛分布于各京师官署、郡县和军队中。《汉官仪》中有县道官狱司空的记载,主管刑狱一事;秦封泥的“南郡司空”,则认为是秦官,司建筑[14];《二年律令·秩律》中记录的郡司空则职掌辖区内的土木建筑和水利工程等事,中司空主管刑狱;江苏邗江区出土的刑狱木牍记载的“官司空”,主要负责治狱、管理刑徒。因此,西周始置的司空职责,至汉代已经发生了变化,不仅遍布各要官之下,职能范围也相应扩大,较明显的即是刑狱一责。

“延年亦明法律。昭帝初立,大将军霍光秉政,以延年三公子,吏材有余,补军司空。”苏林注曰:军司空主诏狱,是为狱官[4]2662。沈家本也认为,军司空负责羁押军中犯法人员,属于“军狱”[15]490。而杜延年明法律,深悉狱事,说明军司空一职需要任职人员熟悉相关法律,才可审理军中犯法人员,才有资历担任此职。同时这也表明军司空继承与延续了治狱这一职责。而高诱在《淮南子·兵略训》中认为军司空主行军工程之官。无论是主诏狱还是主行军工程,都属于司马一职的职权范围,且从以往军中的各类司马负责的事务来看,他们的职责颇广。但以杜延年的明法律补军司空来看,军司空一职更似于“狱官”。

而如淳曰:律,营军司空和军中司空各二人[4]2662,则可推测营有军司空和军中司空各二人。沈家本在《狱考》一书中认为,“营军司空”和“军中司空”各有职责,“军有征、防之别。防军在所屯之地自设一狱,尚属易行。征军行止无常,安有设狱之地?第军中不能无罪人,不能无收系之处,其收系之处,亦即以狱名欤?营军司空防军之官,军中司空征军之官,实各主其事者”[15]490。可见沈家本认为营军司空和军中司空当是并列而置,各有二人负责征防工作。假如“营”字冠军司空名,表示为一种官名,则在《史记》《汉书》《后汉书》等文献记载中可窥视一二,但并未见营军司空一职的任免情况。假若“营”字表为“军中有”的意思,那么应当是军中有军司空和军中司空两种并列的属官各负其责,而记载可见军司空一职的任免情况,且《西汉会要》将军司空一职与军司马、军武库令等职并行于大将军府中。

关于军司空和军司空令的关系,宋祁认为“空字下疑有令字”,即军司空与军司空令是同一官。王先谦先生和陈直先生也持此观点。从冯奉世“年三十余矣,乃学春秋涉大义,读兵法明习,前将军韩增奏以为军司空令”[4]3294来看,军司空与军司空令的任用条件皆是明兵习法。然这无法说明两者为同一官,西汉会要将两者并行排列,应当是因隶属于不同将军下因而称呼不同,但职责却相近。如果军司空确为狱官主诏狱,这与军正之责又有交叉,因此方以智在《通雅》中提出“军司空主法之官即军正也”[16]卷二十五《官制》。宋杰先生在《秦汉军队中的“司空”》提出异议,认为军正主执情节后果严重的案件,军队的司空机构可能只负责收审死刑以下的犯罪人员。这即是军司空和军正的区别。

五、军武库令

武库令始置于秦。《秦会要》载有“武库令丞”。《宋书·百官志》注曰,武库令一人,掌军器,秦官。《汉书·百官表》注曰,中尉属官有武库令及三丞[17]。武库令当为中尉属官,汉代又承秦沿置。然汉代除了中尉(汉武帝改中尉为执金吾)配有武库令外,还有大将军军武库令、洛阳武库令。武库令的职掌主要是兵器管理方面,《太平御览·职官部二十八》也言:“六典曰,武库令掌藏邦国之兵仗器械,辨其名数,以备国用,丞为之贰。”[18]《后汉书·百官志》有载:武库令一人,六百石。本注曰:主兵器,丞一人[5]3606。武库令秩级六百石,虽属中级官吏,但其职事关兵器,责任较重。武库令对于兵器的管理甚是严谨,需熟悉各兵器的名称、用途,下又设一员武库丞辅助其管理,按上级要求安排调配各军的兵器,清点武备情况。因此选任武库令时也需候选人员熟悉各类兵器和管理制度。而大将军属员军武库令的辟用标准和职责也大抵如此。《汉书·杜周传》记:“时(成)帝舅大将军王凤以外戚辅政,求贤知自助。凤父顷侯禁与钦兄缓相善,故凤深知钦能,奏请钦为大将军军武库令。职间无事,钦所好也。”[4]2667颜师古曰:间读为闲,则又表明军武库令这一职务在这一时期较为清闲。王凤得势时,是西汉的中后期,此时西汉尚未有大的社会动乱和边境军事问题,所以武库的兵器储存和调配时间间隔较长,继而出现了职间无事之现象。大将军置军武库令,说明其有权力管辖武库工作,掌握了兵器的调配权。此外,重要之地诸如洛阳武库的兵器管理情况也需向大将军汇报。《汉书·魏相传》载:“千秋子为洛阳武库令……恐久获罪,乃自免去。相使椽追呼之,遂不肯还……武库令西至长安,大将军霍光果以责过相……大将军用武库令事下相廷尉狱。”[4]3133—3134虽然大将军不直接统属洛阳武库令,但洛阳武库的武库令置罢由大将军掌握,选用亲重之人[19],仍须向大将军汇报武库情况。

文献对于大将军军武库令记载较少,还存有大将军军武库令和大将军武库令两种称呼的争议。《前汉记》《资治通鉴》《西汉年纪》《通鉴纪事本末》《通志》《陕西通志》《册府元龟》等书记述杜钦时均以大将军武库令之称。《西汉会要·职官二》介绍军武库令时,注曰:王凤奏请杜钦为大将军军武库令[20]。宋祁于《汉书·杜周传》注曰:“军武库,一本无军字,诸本皆有。予谓当存军字,是大将军军之武库也。”[4]2667而现存有的西汉实物印章军武库丞[21],则更像是军武库令下设的丞一人。

六、结语

大将军府内的武职,主要负责领兵作战、兵器管理、军事工程等事务。军事征伐是将军天职,在战事多发之际,大将军军务繁忙,因此其下的武将职位多。特别是卫青击匈奴的众多战役中,诸将军、校尉、军司马等受大将军命指挥军队,率部击敌,深入匈奴境地,迫其远遁,解决了长期困扰汉朝的边境与匈奴问题。而武将军功显赫,以军功晋升、赐爵、封侯者较多。此外还有迁入朝中官至大司农、司隶校尉等。可见,武职人员入朝之后可继续任武职,也可能转变为行政类官员,或掌钱谷,或掌监察。然而自汉武帝封与卫青大将军,开大将军前冠大司马尊号先河之后,大将军的权力日甚。霍光之后,大将军府更是独揽了朝中一切大小事务,因此其大将军府组织和属官数量不言而喻,除了上述属官之外,还有司马、军监等,有待进一步探究。纵观大将军的府员,可发现人员选择倾向于亲信和有才的听遣之人,属员借着大将军的势力快速升迁,身居要职,逐渐形成一个势力集团。鉴于大将军权力过大,造成了其与皇权的争夺,因此出现了旋置旋废和无大将军的空窗期现象,这就导致了此制度的不成熟性和不完备性。特别是大将军一旦失势,则牵连甚多。如:

窦宪破令自杀,宗族、宾客以宪为官者皆免归本郡。[5]820

梁冀自杀,诸梁及孙氏中外宗亲送诏狱,无长少皆弃市。其他所连及公卿列校刺史二千石死者数十人,故吏宾客免黜者三百余人,朝廷为空。[5]1186

据此可见,大将军的整个幕府机构遭到解散,殃及众多,或被贬谪,或被罢官,甚至出现朝廷为空的局面。虽然大将军幕府机构的设置具有极大的不稳定性,但是总体而言,幕府建立于以往将军府和丞相府两府的基础之上并不断完善,对以后将军府的建构产生了深远的影响。

[1]陈恩林.先秦军事制度研究[M].长春:吉林文史出版社,1991:139.

[2]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[3]顾炎武.日知录校释:下[M].张京华,校释.长沙:岳麓书社,2011:969.

[4]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[5]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[6]何友根.西汉部曲初探[J].厦门大学学报(社会科学版),1963(2):32.

[7]张帆.汉代“护军”设置探析[J].首都师范大学学报(社会科学版),2012(6):23.

[8]廖伯源.历史与制度——汉代政治制度试释[M].香港:香港图书公司,1997.

[9]左岩东.先秦职官表[M].北京:商务印书馆,1994:175—179.

[10]吕宗力,主编.张政烺,名誉主编.中国历代官制大辞典(修订版)[Z].北京:商务印书馆,2015:425.

[11]王人聪.香港中文大学文物馆藏品专刊之六香港中文大学文物馆藏印续集二[M].香港:香港中文大学文物馆,1999:61.

[12]刘晓东.咸阳博物馆收藏的三方古代武官印考释[J].文博,2012(5):81.

[13]阮元,校刻.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:905.

[14]周晓陆,路东之.秦封泥集西安[M].西安:三秦出版社,2000:253.

[15]沈家本.历代刑法考[M].北京:商务印书馆,2011.

[16]方以智.通雅[M]//景印文渊阁四库全书:第857册.台北:台湾商务印书馆,2008.

[17]孙楷.秦会要[M].杨善群,校补.上海:上海古籍出版社,2004:247.

[18]李昉.太平御览[M].上海:上海古籍出版社,2008:201.

[19]庄春波.秦汉武库制度[J].史学月刊,1991(6):9.

[20]徐天麟.西汉会要[M].上海:中华书局,1955:320.

[21]罗福颐.秦汉南北朝官印征存[M].北京:文物出版社,1987:27.

[责任编辑:刘太祥]

2017-07-03

周情情(1992— ),女,浙江省衢州市人,福建师范大学社会历史学院硕士研究生,研究方向为秦汉史。

I206.09

A

1002-6320(2017)06-0012-06