越剧与上海都市文化的形成

2017-11-20姜进

姜 进

越剧与上海都市文化的形成

姜 进

越剧何以会发展成为中国现代唯一的女戏剧种,而且还是最受欢迎的剧种之一,这里面蕴藏着怎样的文化政治和经济社会的信息,期待着我们的解剖呢?女性、都市、现代三个因子变量蕴化交汇之处,生成了女子越剧这朵中国现代戏剧的奇葩。历史见证了一群来自嵊县的乡下女孩,闯入到20世纪中叶的大都市上海这个时空坐标系中, 将其变成了她们青春涌动的大舞台。她们在舞台上下、剧院内外的表演中提升了自己,成就了越剧,也参与重塑了这个时空的政治和文化。

1917年,全男班的嵊县小歌班闯入上海大码头,其舞台节奏由木鱼控制,的的笃笃,不闻一般大戏的锣鼓场面,沪人因戏称之为“的笃班”。上世纪20年代,男班在上海立住了脚跟,稳步发展,自称为绍兴文戏。30年代,绍兴文戏始有女演员和女班的出现,上海的戏园茶馆小剧院里,男班、男女混演到女班都有,十分兴盛。1938年初,淞沪抗战结束后,女班在孤岛上海异军突起,男班、男演员突然消失,标志全女班时代的到来和男班时代的终结。上海的舞台从此为女班所统治,大红,乃称越剧,自诩为越国戏剧之首。

这样一个戏剧性突变是如何发生的?何以会如此?这已经成为越剧史乃至中国戏剧史上的一个谜。官方的《上海越剧志》只用了一句话来解释男班的衰落:“男班则因演员年龄渐老,后继乏人,逐渐衰落,最终被女班所取代。”有意思的是,在中国传统戏班从清朝的全男班向现代男女合演转型的普遍趋势中,唯有越剧演变成了全女班。更令人惊异不已的,是越剧女班的巨大成功。女班一旦主宰了上海的越剧舞台,便迅速地发展成熟起来,在短短数年内成为沪上观众最多、最为红火的剧种,超越了老牌的京戏和本地的沪剧。1949年新中国成立后,女子越剧更是迎来了新的发展,成为具有全国性影响、享誉海内外的剧种,在传统戏中的地位仅次于京戏。

越剧何以会发展成为中国现代唯一一个女戏剧种,而且还是最受欢迎的剧种之一呢?这里面蕴藏着怎样的文化政治和经济社会的信息,期待着我们的解剖呢?女性、都市、现代三个因子变量蕴化交汇之处,生成了女子越剧这朵中国现代戏剧的奇葩。历史见证了一群来自嵊县的乡下女孩,闯入到20世纪中叶的大都市上海这个时空坐标系中,将其变成了她们青春涌动的大舞台。她们在舞台上下、剧院内外的表演中提升了自己,成就了越剧,也参与重塑了这个时空的政治和文化。

都市女观众与戏剧女性化趋势

女子越剧的兴起是女演员和女观众共同成就的,表征着中国女性在现代都市公共空间中的崛起。上海是中国社会经济现代转型的领头羊,也是现代早期都市女性群体集中产生的地方。从女学生、女劳工、职业女性到城市中产的家庭主妇,这个活跃在都市公共空间中的庞大女性群体召唤着自己的戏剧,嵊县戏全女班成了她们的最爱。尽管男性观众的比例占据了几近一半,但恰恰是那些新加入的女戏迷构成了越剧最为热心的观众、戏迷和捧客,她们给现代化、都市化过程中的嵊县戏带来了活力,也以自己的口味和情感参与打造了女子越剧。

我们可以做一个简略的社会学的分析。民国时期的上海女市民若以工作性质来分,大约有家庭主妇和在家庭以外工作谋生这两大类。若以社会阶层来分,问题便稍稍复杂一些,可大致分为:一、女佣及靠洗刷缝补等零活为生的下层劳动女性;二、工厂女工;三、包括演员、伴舞女郎、歌女、妓女等从事娱乐行当的女性,她们的社会地位也是极为低下的;四、包括女商人、女裁缝等小手工业者、小业主在内的做生意的妇女;五、有产阶级和白领中产阶级家庭的主妇和女学生;六、包括教师、会计、办公室小姐、护士、医生、律师等在内的新型职业妇女。在当时的上海,受过中学教育的女子已经不在少数,并已形成一个受过高等教育或读过职业学校的职业妇女人群。

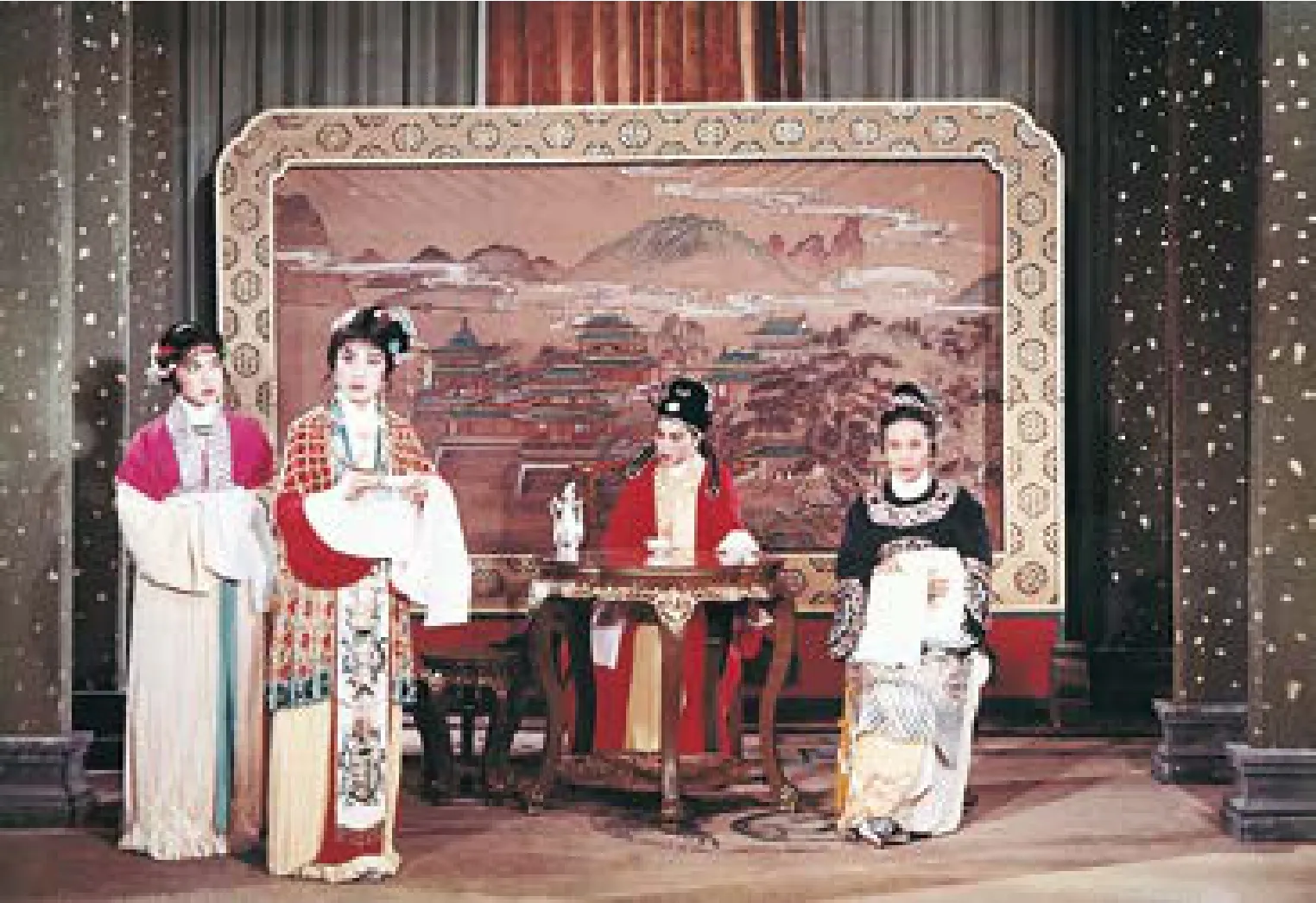

《西厢记》袁雪芬饰崔莺莺(左二)、徐玉兰饰张生(右二)、吕瑞英饰红娘(左一)、张桂凤饰老夫人 1955年(供图:上海越剧院)

中国的女性在进入民国以后才获得了出入于公众场所和参与商业娱乐活动的权利。对于她们来说,看戏是一种城市生活的重要体验。除了对于言情剧的强烈偏爱之外,女性喜欢去戏院看越剧还因了许多社会生活方面的需要,因为外出看戏可以扩大她们的视野,使她们有机会触摸到各种城市生活的脉动。在前往看戏的途中,乘坐电车、黄包车或是私家汽车,走在鳞次栉比的高楼之间砖砌人行道上,伴随着熙熙攘攘的人群,穿行于琳琅满目的城市街景之中,这本身就是一种令人兴奋的体验。看戏与在繁华的商业区逛商店和浏览橱窗一样,是城市女性的一种休闲,是她们摆脱日常生活之琐碎或消磨无聊时光的一个方式。再者,当女性们成群搭伴地去看戏时,看戏也为她们提供了一个极好的社交机会。剧情、剧本和剧中的女主角为她们聊天提供了极好的话题,而与越剧红伶的亲密关系和对越剧界绯闻趣事的知晓也可以是在同伴面前炫耀的本钱。同时,女性也可以通过观赏丰富多彩的戏目获得许多有关时事潮流的信息。越剧舞台演出的内容包罗万象,不仅包括当时的社会轰动题材如《蒋老五殉情记》(1940),爱国主义的《花木兰》(1939),讲述边远地区人们生活的《边城女儿》(1943),甚至还包括异族风情题材《沙漠王子》(1947),以及有关著名历史人物的《石达开》《葛嫩娘》等。一些年轻的戏迷们组成了戏迷俱乐部,开展各种联谊活动,还组织排练业余演出,通过这些活动锻炼自己的组织能力和社交技巧。对于中上层那些有钱人家的主妇来说,花钱捧角是当众展示她们的身份和经济实力的一种方式。简而言之,看戏为女性提供了接触外面世界的机会,帮助她们摆脱家庭和工厂的束缚,甚至赋予了她们在自己生于其中、难以改变的阶级和性别位置之外建立另一种独立的社会认同的可能性。

在都市女观众的召唤下,时代新戏剧应运而生。与其前身清代戏剧相比,民国戏剧的一个显著特点是女性化。清代中期以后的戏剧文化,以京戏和各种梆子戏为代表,一言以蔽之,是朝廷意识形态笼罩下男人演给男人看的故事,其主旋律是帝王将相的家国天下叙事。民国初年新风尚,妇女解放、男女平权成为衡量中国现代转型的标杆。商业剧院和舞台女禁初开,大批女演员加入到商业演出中,现身于都市的茶园书场戏院,遂使中国戏剧的男身变女身与其现代转型同步。女演员和女观众作为演艺市场生气勃勃的新生力量,共同打破了男性一统天下,开启了戏剧文化女性化时代。

女性表演者和消费者大规模进入以都市娱乐市场对传统戏剧的现代转型产生了重大的影响,这种影响在上海的女子越剧和天津的评剧中有最集中的反映。越剧和评剧女性化程度高,均以情爱、女艺人、旦角、女小生或女性化小生为中心来演绎故事,对女观众有特别的吸引力。评剧最初也是全男班,女演员只是在20世纪前后才出现在天津租界的舞台上。然而,女演员和旦角很快便占据了舞台的中心,而评剧也在京津地区和东北各省日渐流行,并于20世纪30-40年代流传到上海。大约同一时期,嵊县戏的全女班在上海走红,迅速取代了男班,使越剧成为女演员的一统天下。在此后的数十年中,评剧的观众面超过了京戏和河北梆子成为北方最红火的剧种,而女子越剧则超越了京戏和上海的本地戏沪剧成为上海及江浙地区观众最多的剧种。评剧、越剧,以及后来福建歌仔戏女小生的成功清晰地揭示了戏剧文化女性化转型与女性进入文化市场之间的密切关系。

在确立了民国时期戏剧文化女性化的普遍趋势之后,我们就可以进一步思考越剧的意义了。越剧与其他高度女性化的剧种相比,是其女性化的彻底性。评剧、歌仔戏都有极具号召力的女小生撑台,男演员仍是舞台上的常规存在。只有越剧,舞台上是清一色女演员,继承了清代单一性别舞台的传统,却完全翻转了其男性化风格。而正是这种彻底性,使越剧创造出了《梁山伯与祝英台》《红楼梦》《西厢记》《祥林嫂》等足以代表一个时代的经典作品,成为时代潮流的引领者。如果说京剧是清代男性化戏剧文化的杰出代表,那么越剧就是20世纪女性化戏剧文化的高峰。

女班:女子越剧之滥觞

嵊县戏与其他传统地方戏不同之处,在于其女子科班的建制。一般地方戏女演员大多以掺沙子方式进入男艺人主导的戏班,使传统全男班逐渐变成男女混演或男女合演。唯有嵊县戏有全女班。

如果说戏剧舞台上男女合演之转型是接受了现代西方的影响,那么女子越剧的崛起则凸显了本土传统的影响。女子越剧与江南地区的一种文化传承——女班,或称女戏、女乐——密切相关,这种传统至少可以追溯到明代。明末清初,生活优裕的江南文人对戏剧情有独钟,蓄养私家戏班与建造私家园林一样,都是文人雅士的时尚。一些最好的戏班都是女班,如朱云莱、俞水文的家班。19世纪晚期的江南,在成年女演员被禁百余年后,由十几岁女童组成的京戏女班又忽然时兴起来,俗称髦儿戏,与租界里的少数成年女弹词等遥相呼应。髦儿戏班行当齐全,小女孩们个个训练有素,尤以武打见长,遂转战江南各地和上海租界,风行一时。但到20世纪20年代末,京戏髦儿戏忽然消失,究其原因,很可能是因为大批年轻女演员重新登上京戏舞台,致使小女孩们败下阵来。但是,髦儿京戏消失之际,却是髦儿嵊县戏班兴盛之时。30年代初,嵊县戏女子科班在浙东遍地开花,集中培养了一大批优秀的年轻女演员,是为女子越剧之滥觞。

女子科班对女子越剧的发展和成功起到了至关重要的作用。首先,科班从做功、唱功、武功等各方面给学员以系统性的训练,学员还要接受生、旦、丑等各个行当的学习和训练,这种严格而系统的训练是大多数农民出身的小戏演员所缺乏的。其次,由科班转变而来的戏班有很严格的班规,技术结构完整,行当齐全,演员个个训练有素、互相之间配合默契,这些要素对于建立一个稳定、完整的戏班来说是非常重要的。再次,女孩子们长年累月地在一口锅里吃饭,一个屋檐下睡觉,一同赶场,同台演戏,甚至一起挨师傅的板子,无意之间形成了一个同乡、同工、同命运的群体,给予她们一种归属感,使她们能够互相激励着前行,克服演艺生涯中各种各样的艰难困苦。最后,女班和女演员在数量上以绝对优势压倒了男班、男演员,有效地使原本有兴趣学艺的男孩子打消了从艺的念头,最终使嵊县戏成为女子独占的领域。不仅如此,嵊县戏女班上述的这些特点使其戏路宽广,文戏、武戏、古装戏、清装戏、现代戏,无所不能,演出质量远高出一般小戏,这是女子越剧得以在当时沪上各剧种的激烈竞争中脱颖而出的一个重要原因。

现代戏剧改革

20世纪中国女性演员和观众大量涌入都市演艺市场,引起中国戏剧女性化转型,表演艺术从风格到内容都发生了的深刻变化。女性成为现代戏剧改革的一股生力军,与五四话语、民族主义话语框架下知识分子戏剧改革的意识形态互相激荡,共同塑造了新时期的戏剧。

嵊县戏女班大批进入上海后,面临着所有小戏进城都会遇到的挑战。一方面是要提升小戏的舞台价值,将破破烂烂的农村草台戏改造成都市声光化电、光彩靓丽的舞台,这是共性。本文篇幅有限,按下不表。另一方面,在现代戏改大潮的背景下,戏剧从内容到形式都必须更新,不同剧种和戏班对此会有不同的回应。正是在这里,女子越剧出色地回应了知识分子、城市中产阶级和女性的期盼,在内容和形式两方面都做出了大胆的革新,创造出一个以儿女情长为主题、以自然主义表演为风格的“新越剧”,实现了其向现代都市剧院的华丽转身。相比之下,以男演员为主的嵊县戏班则未能完成这一转型,这是男班退出舞台的主要原因。

我们先来看内容方面的更新。

肃清小戏舞台上与生俱来的粗俗的色情搞笑成分,代之以民国上海通俗文学中流行的高度情感化的爱情剧模式,是越剧、乃至所有传统小戏要想在城市里获得成功的先决条件。演员们不仅要考虑来自精英阶层的道德戒律,还必须迎合正在崛起的城市中产阶级观众的品味,尤其是增长最为迅猛的女性观众的品味。通过露骨的色情唱词和暗示性的动作表现粗俗的性事,是晚清农村全男班地方小戏的特色。农村中的小戏班子经常在赌场和茶馆里演出,而光顾这些场所的大多是层次低下的男性。在这个男人演戏给男人看的农村下层环境中形成的色情表演,集中反映了村夫对女人性器官粗俗的色情想象。宁波滩簧中有一出名为《荡湖船》的戏,描写一个年轻人搭夜船从常熟赶往苏州,途中与撑船的两姐妹一路对唱。年轻人用当地方言唱了一首“十八摸”,唱词随着男人的手的移动,将女人的身体从头到脚描绘了一遍,重点自然是对性器官的描绘,通篇用的是半搞笑的口气,可以说是男人之间黄色玩笑的一个比较完整的版本。类似的例子在各种小戏或说唱剧目如“小放牛”“卖青炭”“卖草囤”中随处可见。粗俗的色情段子不仅在描写农村生活的小故事中有,在《何文秀》《双珠凤》《梁山伯与祝英台》这样的长篇叙事中也有。

这样的色情表演在上世纪二三十年代的演出中仍然常见,也在上海及浙江乡镇的嵊县戏演出中屡见不鲜,男女演员都演,不足为奇。嵊县戏女班于30年代在上海演出的《三笑姻缘》中的一幕,就是很好的例子。《三笑姻缘》在唐伯虎点秋香故事之外,又有多条副线,其中一个故事后来以《王老虎抢亲》而闻名于世:元宵之夜,周文宾与祝枝山打赌,周文宾男扮女装上街观灯,不料却被一向仗势欺人的王兵部儿子王天豹(王老虎)看中,不由分说抢将去。王天豹将有口难辩的周文宾寄宿在妹妹闺房中,欲明日与之成亲,却闹出了周文宾与王妹的一段姻缘,唱词极为色情粗俗。当时的一般文化人对这类粗俗的色情表演十分反感。余姚戏比嵊县戏要稍早一些,在当时是声名狼藉的淫戏。一位评论家用鄙夷的口气批评说:

“余姚的”秧歌班,一名鹦歌戏,是绍兴戏中最没出息的,难登大雅之堂,素来不齿于人。原因是唱句粗俗诲淫不堪,且不考究行头和化妆,无所谓台步表情。意识二字,更谈不到。官厅出示,悬为禁例,但是阳奉阴违,禁不胜禁,尤其是博得低级社会的热烈欢迎。在穷乡僻壤的小茶馆里演唱,代价极低,毫无价值,劳动了一天的乡愚,莫不藉此消遣,趋之若鹜。主其事者,大多是无业游民。伤风败俗、不堪设想。

如果说清除粗俗的黄色段子是任何想要在都市市场中提升自身地位的小戏都必须迈出的第一步,那么,更大的问题是表演风格的重新界定,也即如何将小戏简陋、粗糙的黄色段子转化成对爱和情欲的精妙成熟的现代艺术表达形式,以适合大都市观众的口味。面对这一挑战,嵊县戏的男班和女班分道扬镳,在如何使越剧精致化的问题上做出了各自不同的选择,其结果是男班的衰落和女班的崛起。

《十八相送》马樟花(右)袁雪芬 1939年(供图:上海越剧院)

表演艺术的不同风格取向:男班女班分道扬镳

男班在进入上海、面临艺术风格都市化的挑战时,将大戏作为样板,仿效京戏和绍兴大班高度程式化的表演模式,照搬它们的服装和舞台设计。正如当时的一位评论家所观察到的:

男人演的笃戏我也看过,他们唱的时候似乎比女子的笃戏轻快一些,而且,他们排的戏,差不多近乎上海京戏的排场有相埒的姿势,几乎对于的笃戏的本身怕要发生动摇。

事实证明男班的这一选择是不符合时代潮流的。但在当时,男班艺人几乎没有别的选择。在新的舞台艺术形式还没有明确的情况下,大戏——尤其是京戏——代表着当时戏剧表演形式的最高水平。加之,对于男班艺人来说,也是以男演员为主的大戏,为他们提供了一个现成的榜样。问题是,大戏的艺术风格不适合小戏的内容。京戏中为了表现帝王将相九五之尊及其仪式之庄重而采用的高度程式化的身段动作,完全不适合用来表达小戏中青年男女之间的柔情蜜意。

与此相反,此时的女班却另辟蹊径,以当时风靡沪上的好莱坞影片和舶来品话剧为榜样,结合传统昆曲的身段,发展出一种新型的、适合于表达情爱主题的女性风格。而女子越剧因其清一色的女演员阵容,比较容易以更为情感化的表演形式来演绎婚姻家庭框架中的男欢女爱之情,以之替代节外生枝的粗俗色情表演。

伴随越剧女班舞台艺术的日益成熟,是戏剧观众成分的变化和都市中产阶级女观众群的兴起。越剧的观众群在30年代中、后期开始,由以低层、男性为主转向以中、上层都市女性为核心。那种带有乡村气息的、男性的、粗俗搞笑的色情表演在日益都市化的上海观众眼里,显得不堪入目;尤其对于受过教育的女性而言,小戏中肆意将女性身体分解成性器官的做法让她们感到的何止是难堪。证据表明,有文化的女性观众所钟情的,是在婚姻和家庭的框架中去探索情爱的作品,因为女性的情爱是在长期的父权制家庭的内闱中建构起来的。再者,受过现代教育的中产阶级女性,尤其是生活在上海这个欧风美雨沐浴下的现代都市中的女性,在通俗文学和好莱坞电影的熏陶之下更学会了欣赏浪漫的爱情和优雅的情爱。电影中年轻俊男与妙龄女郎拥抱、接吻、执手深情相望的典型镜头为钟情于罗曼蒂克的观众和地方戏演员演示了亲密感情是如何“自然”地流露的。宁波滩簧《荡湖船》中那种色情和调情表演对于上海中产阶级女性来说,只能以“鄙俗”“低级趣味”这样的字眼来形容,永远不可能被接受。而越剧女班的《三笑姻缘》(有时亦作《王老虎抢亲》)则将搞笑、色情唱词和表演很好地融汇在曲折的才子佳人爱情叙事中,遂在上海长演不衰。

女戏与中国现代文化转型

越剧女班和女观众群的兴起,使越剧都市化改造进程中女性的口味主导了改革的方向,在清除粗俗的色情表演的同时,代之以婚姻为指归的现代罗曼蒂克、感情浓烈的爱情表演。昆曲独特的身段极大地丰富了越剧的身体语言,创造出一种将唱做歌舞融为一体的流畅的表演风格,与对爱欲的现代自然主义表达完美对接。如此,传统表演风格与西式舞台美术相结合而产生的新越剧就以其鲜活的现代性却又熟悉的本土气息使大都市的观众得以陶醉其中。

当时的评论家笑我,比较了京戏和越剧不同的表演风格:

就是的笃戏的嗓子方面,也绝对不如平剧下那样界限很严格地规定着,那里嗓子都是一律的那些演员都是自己本来的嗓子,因此,没有一点夸张,做作,虚构的流弊,那里,只有他们“本”性的流露,自我的表现,当然他们已不受那种程式所桎梏的了。

1949年到台湾的浙江人张玲蕙在回忆中亦指出:

中国戏剧因为不是将现实生活搬上舞台,所以在许多地方难免偷工。例如在哭的时候,只拿袖子一遮眼,就表示哭过。这一点,所有的地方戏无不如此。然而我在乡下看越剧的时候,发觉这些女角色都能把感情灌注到剧情里面去,每逢到演悲剧的时候,往往假戏真做,能使眼泪连串而下。这种认真的表演,常常把乡村妇女的感情吸引到台上去,也陪着流眼泪。

20世纪30年代末至40年代初,上海的大部分越剧女班都来自浙江,她们在上海安顿下来之后,经常回浙江演出。鉴于浙沪两地越剧戏班之间的频繁交流和相互影响,张玲蕙对浙江乡下女子越剧表演的品评同样适用于上海的女子越剧。

姚水娟、袁雪芬、尹桂芳等越剧红伶所倡导的“新越剧”一方面赢得了观众的热烈拥护,另一方面也取得了文艺青年专业性的帮助,在40年代的上海蓬勃发展。女演员们以反封建的爱情主题搭配新颖的舞台美术和流畅的表演风格,创作出了以梁祝故事、红楼故事、沙漠王子等为代表的100多部越剧新作。

与女子越剧发展同步的,是女作家群的众声喧哗,共同表征着女性在40年代上海都市公共空间中的历史性崛起。如果说女作家主要代表文化水平比较高的女性,那么,女子越剧更能表达众多文化水平低下的女性群体所关心的问题和对生活的渴求。越剧爱情剧和女性文学引起了一般民众极大的兴趣。张爱玲的《倾城之恋》、苏青的《结婚十年》、越剧《梁山伯与祝英台》《宝玉与黛玉》《孟丽君》等女性文化作品,主导着一般公众对现代婚姻、家庭和两性关系的理解和想象,昭示了女性在中国文化现代化转型中所起的重要作用。其影响之深远,我们至今尚未有充分的认识。

参考书目:

1. 《荡湖船》1920年代。上海:仁和翔书庄。

2. 胡沙1982,《评剧简史》。北京:中国戏剧出版社会1982年版。

3. 罗苏文1993,《近代戏曲与都市居民》。见《上海研究论丛》第9辑。上海社会科学院出版社。

4. 《三笑姻缘:绍兴文戏女子唱做》1930年代。上海:益民书局发行。

5. 《上海越剧志》1997。卢时俊、高义龙编,北京:中国戏剧出版社。

6. 《嵊县戏集锦》,附17盒唱词录音带1996。裘亚卫、张继舜、裘文光(主编),《嵊讯》丛书之二。台北:嵊讯杂志社。

7. 王林(主编)1991,《评戏在天津发展简史》。天津人民出版社。

8. 《香蝴蝶》1940年代中期。《绍兴文戏女子唱做的笃班》。上海益民书局。

9. 笑我1935,《绍兴的笃班的检讨》。见《绍兴商报两周年纪念特刊》(10月)。绍兴:绍兴商报社。

10. 张发颖2002,《中国家乐戏班》。北京:学苑出版社。

11. 张玲蕙1977,《漫谈越剧》。见《浙江月刊》,第89期(6月)。台北:台湾浙江同乡会。

作者 华东师范大学现代思想文化研究所研究员,历史系教授