连续管作业技术推广组织运行管理经验

2017-11-18李雪辉谭多鸿刘广华刘寿军宋治国胡强法

李雪辉 谭多鸿 刘广华 刘寿军 宋治国 胡强法

1.中国石油集团钻井工程技术研究院江汉机械研究院;2.中国石油集团钻井工程技术研究院

连续管作业技术推广组织运行管理经验

李雪辉1谭多鸿1刘广华2刘寿军1宋治国1胡强法1

1.中国石油集团钻井工程技术研究院江汉机械研究院;2.中国石油集团钻井工程技术研究院

连续管作业技术在中国石油天然气集团公司实施的“连续管作业技术推广专项”推动下,连续管装备与工具配套、工艺示范和推广、应用拓展及产业链建设等方面取得丰硕成果。连续管装备、工具和工艺应用水平逐年提高,年作业量大幅攀升,规模应用经济效益显著。梳理推广专项组织运行管理经验,取得成效的主要因素包括:前瞻性顶层设计引领、区域针对性与强劲的执行力、加强单位协作与组织管理、坚持持续创新、注重人才培养与专业队伍培育、构建完整产业链等。经验可以复制,值得持续推广。

连续管;作业技术;工艺示范;推广应用;产业链;运行管理;经验

连续管作业机被称为“万能作业机”[1],广泛应用于油气勘探开发各个领域,甚至可拓展到油气领域以外。该技术具有周期短、施工效率高、事故率低、节省人力、重入性好、适应性广泛、地层伤害小、安全环保等特点,因而备受行业关注。美国、加拿大利用连续管技术在页岩气开发、储层改造和煤层气浅井钻井等方面取得显著成效,为非常规和低渗透油气资源高效开发提供了借鉴[2]。

我国于1976年引进首台连续管装备,至2006年陆续引进约30套。但由于受装备工具不配套、核心技术封锁、自主研制难度大等因素制约[3],应用规模小、总量少、效果差、成本高。“十一五”期间,在国家与中国石油天然气集团公司的扶持下,连续管装备实现了自主技术的跨越式发展[4]。2011年集团公司实施“连续管作业技术推广专项”以来,在装备与工具配套、工艺示范和推广、应用范围拓展及产业链建设等诸多层面取得了丰硕成果。本文从专项推广启动、过程和取得成果等方面回顾,总结了取得一系列重大成效的主要经验。

1 前瞻性顶层设计引领推广与创新加速 推进

“十一五”期间,国家、集团公司专门设立了重大科技项目攻关、现场试验和技术推广专项,为连续管技术创新研究、优化成熟、推广应用提供了政策和资金等扶持条件。2009年起,集团公司分阶段设立了“连续管作业技术与装备现场试验”、“连续管作业技术推广专项”两大专项。重大现场试验和推广专项均联合研究、应用和评价部门及企业等共同推进,推广专项更是因地制宜制定了“技术配套、培训先行、技术示范和推广应用”的一揽子规划。首期连续管作业技术推广吸引和发展了7家科研、制造、应用和评价为一体的“整建制”单位,初步发挥了“多兵种”联合、协同作战的“兵团效应”。

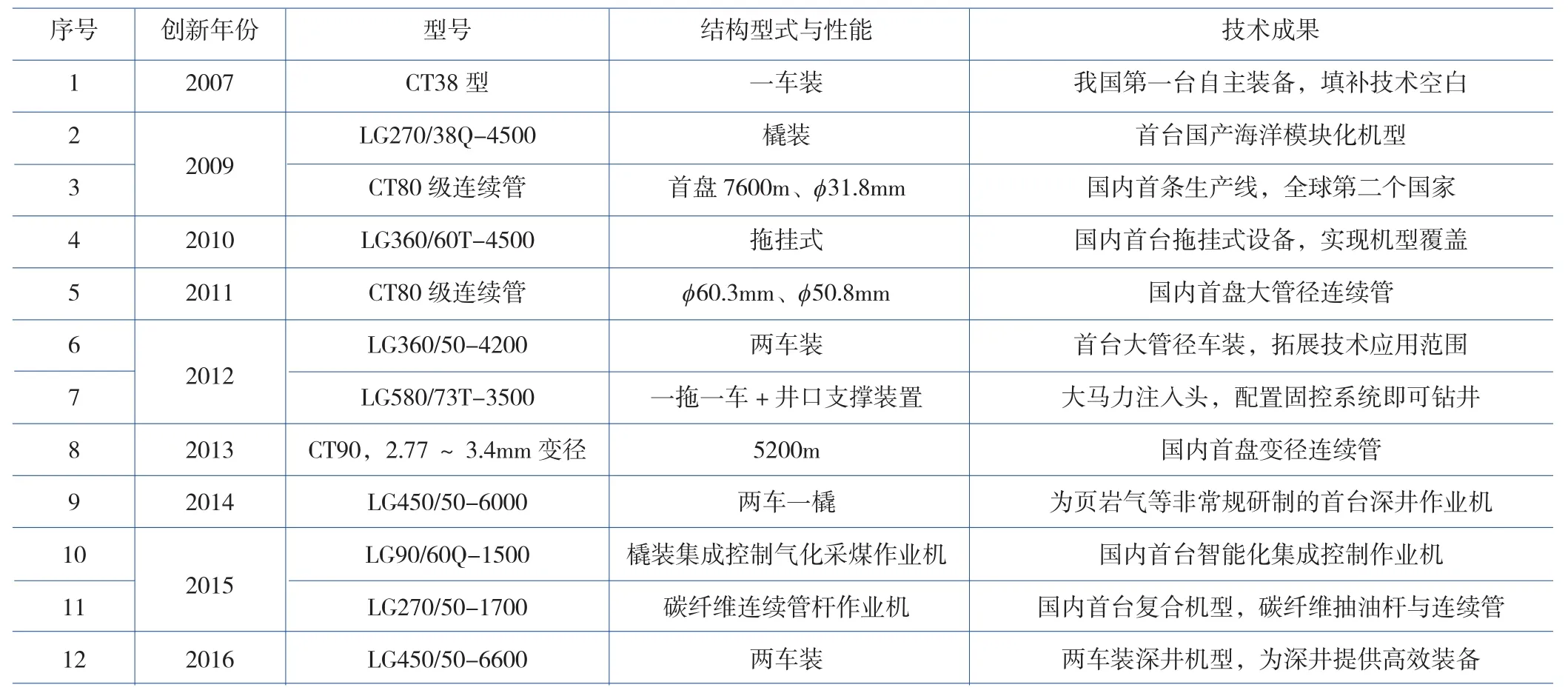

图1 3种典型结构连续管作业机

在顶层设计的规划推动下,连续管装备实现快速递进式发展(表1),形成8种结构24种型号的系列连续管装备,实现了适应陆地、海洋的车装、拖挂和橇装三大类型装备的全覆盖(图1),摆脱了对国外技术与装备的依赖;形成8种管径的国产连续管,规格覆盖φ9.5~φ88.9mm(3/8~31/2in)全系列产品,钢级包括CT70—CT110等级,并推出变壁厚连续管等;通过技术支持和示范推动,连续管作业装备与工具技术配套发展迅速,形成4个系列24类工具产品(图2)配套和7类35种工艺的推广拓展,作业能力从3000m逐步扩展到中深井;建立了连续管装备两大基地,形成了研、产、学、用一体化发展的技术圈,奠定了连续管产业链的基础。

这一系列成效是集团公司从科技攻关、重大现场试验和专项推广的顶层设计与部署的结果。顶层设计结合技术调研与市场需求,目标明确、针对性强,使技术研究可以心无旁骛,为连续管技术与装备的发展提供了可超常规推进的时间和空间。

图2 配套的国产工具系列(部分)

表1 国产连续管作业机实现技术快速递进式发展

2 注重推广的区域针对性,强化项目实 施执行力

连续管作业技术推广专项从技术所必需的技术支撑、应用和评价等技术应用的完整序列考虑,确立参加单位;从“技术常规化和规模化应用、先用起来”的理念出发,根据区域技术需求,确定推广区域及重点技术,明确项目的主要任务,并由此形成技术规范。如青海油田多风少雨、温差大、海拔高,O2含量仅为内部省份70%左右,社会依托条件差,作业成本高,油田增储上产难度大,油气井维护作业的常规技术已经不能适应油田的发展。引进连续管技术、提高作业效率、降低劳动强度是当时青海油田快速发展和降本增效的必由之路[5]。为此,在青海油田推广以欠压气井泡沫冲砂技术应用为主,其他快修为辅的连续管技术。同理,分别确定在川渝地区、长庆油气产区、辽河及其他东部地区和青海油田等典型油气产区开展压裂技术、酸化技术、测井、水平井和欠压气井泡沫冲砂等典型技术推广。从区域油气开发特点,技术的需求、难易程度、应用成熟度等众多技术推广相关环节考虑,科学规划推广应用的目标和范围。

项目组织运行过程中注重强化项目执行力度。技术推广初期,尽管连续管技术与装备都已具备,但由于应用范围不普遍,一些地区对新兴技术不熟悉、心存敬畏。为此,项目牵头和执行单位强化组织管理,落实领导责任制和项目负责制。钻探企业及油气田区块均指定主管领导专项负责,科技管理部和单位负责人制定了严格的项目周期或阶段汇报和交流制度。主管部门与项目组织负责人、单位负责人落实规划与计划,共同研讨、部署技术示范与探索,引导相关区域和队伍关注生产应用效果,推动相关应用单位敢于尝试、敢于探索,熟悉连续管技术优势与特点。

通过有针对性地推广规划和强化执行,我国连续管装备由2010年的78套增至2014年的166套,年均增速24.6%,国产装备市场份额则由15%上升到83%。目前,我国连续管装备保有量已超过200套,生产连续管产品9000t以上,产品应用到中东、俄罗斯、印度尼西亚、伊拉克、伊朗和委内瑞拉等海外市场。推广专项实施期间,示范与推广应用达2600余井次,设备年动用水平显著提升,单车年作业量增加153%,平均作业效率提高50%以上,为项目单位节省费用超过亿元,降本增效非常显著。项目成果统计表明,推广在青海油田取得了“提效率、提能力和提速度,降污染、降成本和降风险”等“三提三降”的重大成果,实现1台连续管作业机= 4台常规修井机的作业效果,完成了跳跃式发展(图3),转变了其井下作业的生产方式,切实降低高原劳动强度,大幅提升高原生产能力。

图3 连续管技术推广应用现场(青海、长庆)

实践引导技术配套性提升。项目期间先后提出优化改进建议80余项,促进形成了传感器软管滚筒、切割工具串与刀具优化等配套装置或工具优化;新工艺和新工具的探索应用约90次以上,连续管水力切割油管、连续管水平井存储式测井等工具、工艺的自主配套和现场应用居国内领先地位;应用促进工艺拓展,连续管工艺由推广前2大类5种发展到7大类35种,基本满足快修、储层改造、带压作业和页岩气水平井等作业需要。

技术针对性和强大的执行力度推进了生产过程中对技术的探索、创新和规模化发展,促进了连续管技术应用的思想观念的根本性转变,使“常规作业离不开连续管技术、特殊作业必须用连续管技术、高难作业敢于应用连续管技术”。

3 着力加强单位协作,强化组织管理

项目牵头和执行单位加强组织管理,落实领导负责制和项目责任制,以及项目进度追踪报告制度;科研、生产、技术应用和评价单位和部门注重协作,“划区块、辅设施、给人员、共谋划”,创造了大事共商、困难协调、安全提示、沟通无碍的项目执行基础,以强有力的组织管理保障了连续管作业技术推广专项团队的协作成果。

推广应用钻磨、压裂和酸化工艺期间,钻井院与川庆钻探井下作业公司就设备的区域适应性、工具与工艺的配套性广泛研讨,为达到工艺施工的高效和便利性,形成的车装连续管作业机方案多达7种,择优选制4种,促进了国产装备全面适应和满足川渝地区运载与工艺需要。为保障技术推广的安全可靠和效果,川庆钻探、长城钻探和渤海钻探等公司强化组织管理,调动主要技术和操作人员,优化组合工具(串),开展模拟性质的场地试验,认真记录和分析场地试验数据和情况,修改优化参数与工具,保障了连续管入井和人员操作的安全性、可靠性和工艺有效性。为降低劳动强度,提供适应青海作业需求的连续管装备,青海油田与科技攻关团队加强调研、互访和交流,于2012年和2013年分别研制车橇式和一体式连续管作业机2台套。其中一体式连续管作业机将注入头斜置于底盘车尾,运输与拆装过程中连续管与注入头、注入头与控制软管保持连接状态,免现场穿管、软管对接等耗时、费力的工序,井口安装时间仅为其他同类机型安装时间的1/4,是常规修井机安装时间的1/8~1/12,大大节省了现场施工人员在高原环境下的劳动强度[6,7]。同时该设备机动性强,一天可实施快修作业1~3井次,形成了高原油田“人员少、效率高、自动化、劳动强度低”的新型井下作业模式。投放前8个月即完成了245井次施工量,创国内外应用新纪录。

4 将创新机制与企业文化相结合,坚持 持续创新不放松

连续管技术作为当前我国石油行业的新兴技术处于快速发展阶段,技术推广应与市场需求和区域特点相结合,仍需不断创新。持续的创新研究背后其实是企业创新文化的推动,钻井院和宝鸡钢管公司作为连续管作业技术推广专项的牵头单位和主要参加单位,为提升产品性能和技术水平,保障推广应用成效,强化科研投入保障和技术创新奖励机制。设立院(公司)级专业课题和青年基金项目,培养原始创新能力;加大技术创优成果评优力度,给予精神激励与资金奖励。各专业化公司注重成效,推进技术应用创新,形成了良好的技术创新氛围。

在创新文化和机制的推动下,结合推广应用需求,项目组优化创新了一系列技术与装备,如创新了大容量大管径滚筒的装载技术,车装运载条件下可实现φ50.8mm-6600m容管量;创新研制了自动排管液压离合装置,相比常规条件下减少了5倍以上的零件损耗,大幅减少需频繁更换离合摩擦片的劳动量和不安全性;实现了注入头、滚筒和液压控制系统等核心部件和系统的能力拓展;超低速稳定自动化整机液控系统在同类产品中一枝独秀,在页岩气井钻磨桥塞作业中,最低0.04m/min的稳定钻速大大提升了钻磨效率,超越同类型国内外设备而广受好评;实现了动力与运载技术、数据采集与监测控制系统等重大系统和技术的发展,以及倒管装置、多通道高压传输技术、井口支撑辅助装置等一系列重要部件和技术的创新,基本实现连续管装备部件、辅助或配套装置技术的优化与成熟[8-11]。

同时,为保障技术和应用质量,钻井院和宝鸡钢管公司持续开展基础研究与试验条件建设,如“连续管缠绕力学”、“连续管注入头夹持块的夹持性能研究”、“环境介质及表面结构对夹持块摩擦性能的影响”、“连续管夹持块表面摩擦性能”、“大规格低碳微合金钢连续油管”、“连续管缺陷综合检测传感器的磁路设计”和“连续管椭圆度恒磁检测技术既装置研究”、“ERW制管工艺优化研究”等一系列基础技术的研究[12-14];围绕为基础研究和作业机的核心部件、整机性能等提供可靠的实验条件,以“实用、先进”为原则,紧跟世界先进技术,优化创建了连续管装备实验系统,为新技术的投放提供坚实可靠的试验平台,成为国家工程实验室重要组成部分,在连续管装备研究、生产和培训过程中发挥了巨大的作用[15]。

技术推广以来项目单位共获技术与装备方面的专利74件、相关技术秘密11件、软件著作权3件,发表专业性论文75篇,制订行业标准5项,企业技术与应用标准21项,众多的知识产权成果正是连续管技术发展过程中坚持持续创新理念不放松的证明。

5 人才培养与专业队伍培育是推广持续 深入的主要动力

人是技术发展和运用的核心与关键。为保障技术推广的效果与质量,项目组针对人才培养制定计划,并在执行过程中取得了重大进展。实践是人才培养的最好课堂,为应对项目实施单位区域和工艺技术特点的个性化需求,项目组组织科技人员深入调研与交流,广开思路定方案,解决区域应用难题,满足了区域和工艺的特别需求。如川渝地区道路条件复杂、施工难度高,要发挥作业技术的便捷与安全能力,需保证硬件设备适应道路运输条件,装备满足油气井条件和工艺要求。为达到应用无障碍,技术人员实地考察路况,测量典型道路弯度和坡度等参数;研究分析主要作业方向、类型和油气井的类型与深度等参数。经方案设计与研讨,形成了车装、两车装、两车一橇装载等满足川渝地区作业需求的典型大管径作业机型。正是通过这种技术创新紧密结合现场实际的方式,锻炼培养了连续管作业机行业专家和专业技术团队,团队目前拥有享受政府津贴专家1人、集团公司技术专家4人、青年岗位专家20余人、行业专业人员41人。

作为本土成长的科技力量,不仅掌握核心技术,还具有了“技术支持专业性强、技术服务时效性高,技术问题解决快捷到位”等特点,切实解决了推广初期“硬件配套成本高、设备维护不到位、作业效果不明显”等多项影响技术推广范围与成效的难题。2016年,连续管作业技术与装备团队被集团公司科技大会评为“科技工作创新团队”。

连续管技术应用中,专业的施工和管理人员是懂技术、用技术的关键力量,也是保证连续管作业技术推广效果的主要推手。为提升专业人员业务水平,项目实施过程中成立了专门培训机构,组织高质量的教师队伍,编写教材,先后举办了19期专业培训,完成306人次客户操作培训和157人集团公司取证培训,人员覆盖中国石油集团5家钻探公司、12个油田、钻井院、煤层气公司和海洋工程公司以及中国石化、中国海油、民营企业等23家单位。通过培育锻炼,集团公司的专业化队伍从10支发展到30支,提升和壮大了一线技术力量。通过快速组建的专业化培训结构,将专业化队伍和人员的培训工作放在技术推广的重要位置,为连续管技术在国内的全面展开奠定了人才队伍基础。

目前,在中国石油乃至全国培训连续管技术专业化人才的脚步仍未停歇。2015年以来已开展集团公司认证的培训取证服务5批次,为中国石油系统内5家工程服务企业、10家油气田共20个处级单位和11家民营企业新增培养集团公司认证的专业技术能力达标的人才230余人。

6 完整的产业链使技术推广无后顾之忧

根据项目总体规划的“技术配套、培训先行、技术示范和推广应用”的四个方位推进战略,围绕技术应用的“研究、制造、培训、应用”的四个方面,形成了“产、学、研、用”四位一体的连续管技术产业链。包括:分别在荆州和宝鸡形成了两个连续管产业化基地,可年产30套连续管作业机和5000t连续管;快速组建的专业化培训结构,培养专业技术和管理人员,成为连续管技术推广应用的重要贡献力量;技术研究方面,“以老带新、以研育新、以产练新”,实现自主创新研究团队的发展壮大;推广应用促进作业机配套成本下降17%~33%,国产装备占有率从零跃升至54%,新增设备中国产设备占比达80%以上。2013年至今连续管施工总量年增速均保持在40%以上,至2016年,年技术推广应用量已达2323井次(不完全统计),发挥了“用”字当先作用,体现了以“用”显效。

7 结论

综上所述,在顶层规划的把控下,通过内部协同、强力执行、有针对的区域性和工艺性推广,以自主生产降低成本,以工艺示范引领技术发展,以规模创造效益,充分发挥了“产、学、研、用”四位一体的产业链效用,展示了连续管作业技术的优势和特点,展现了其市场潜力,牢牢把握国内连续管技术的发展方向,超预期实现了科技成果转化和降本增效。

集团公司2013年至今连续管施工总量年增速均保持在40%以上,2016年连续管作业量已达2323井次,但与全国每年约50万井次的作业量相比,连续管作业技术的应用仍比例太小,其技术特色与优势、规模化经济效益等仍有较大的发展空间,因此建议:

(1)强化首期7家企业单位技术推广成效的宣传,激励和引导集团内部相关单位的参与热情,扩展技术推广应用范围和成效,实现较大规模的降本增效;

(2)因时而动,调研国内外油气勘探开发技术需求热点与难点,把握时机寻找技术拓展新机遇;

(3)着力加大连续管技术在非常规与可燃冰等领域的规划与切入,发挥连续管作业在应对新型能源开发难度大、安全性与经济性不高等方面困难的技术特色与优势。

[1]赵明,石林,谭多鸿,等.青海油田连续管作业技术推广应用的启示[J].石油科技论坛,2014,33(2):18-22.Zhao Ming,Shi Lin,Tan Duohong,et al. Promote application of coiled tubing unit technology in Qinghai oilfield[J].Oil Forum ,2014,33(2): 18-22.

[2]吕选鹏,周承富,陈辉,等.连续油管技术在页岩气勘探开发中应用前景[J].石油矿场机械,2012,41(2):67-70.Lv Xuanpeng,Zhou Chengfu,Chen Hui,et al. Coiled tubing technology prospect in exploration and development of shale gas[J].Oil Field Equipment,2012,41(2):67-70.

[3]刘寿军,李根生.我国连续管技术面临的挑战和发展建议[J].石油机械,2013,41(11):1-5.Liu Taojun,Li Gensheng. Challenges for China’s coiled tubing technology and development suggestions[J].China Petroleum Machinery,2013,41(11):1-5.

[4]余晗,张锦刚,鲜林云,等.国产CT80钢级连续管[J].石油科技论坛,2013,32(4):49-52.Yu Han,Zhang Jingang,Xian Linyun,et al. CT80 coiled tubing made in China[J].Oil Forum,2013,32(4): 49-52.

[5]鲁明春,张久文,姜方林,等.CT80国产连续油管在复杂油气田环境中的规模应用[J].焊管,2012,9(9):47-50.Lu Mingchun,Zhang Jiuwen,Jiang Fanglin,et al. The largely applications of domestic CT80 coiled tubing in complex employing environment[J].Welded Pipe and Tube,2012,9(9):47-50.

[6]谭多鸿,鲁明春,李国现,等.一体化连续管作业机的研制及应用[J].石油机械,2014,42(7):86-88.Tan Duohong,Lu Mingchun,Li Guoxian,et al.Development and application of Integrated coiled tubing unit[J].China Petroleum Machinery,2014,42(7):86-88.

[7]鲁明春,张朴,陈波,等.国产连续油管在青海高原油气田的应用[J].焊管,2011,8(3):41-43.Lu Mingchun,Zhang Pu,Chen Bo,et al. The application of domestic coiled tubing in oil and gas field in Qinghai plateau[J]. Welded Pipe and Tube,2011,8(3):41-43.

[8]吴大飞,张三坡,马曾林,等.连续管滚筒排管液压离合器的研制与应用[J].石油机械,2012,40(11):27-30.Wu Dafei,Zhang Sanpo,Ma Zenglin,et al. Development and application of hydraulic clutch for CT level wing[J].China Petroleum Machinery,2012,40(11):27-30.

[9]杨高,张士彬,刘寿军,等.连续管注入头驱动液路系统设计及优化[J].石油机械,2013,41(11):96-98.Yang Gao,Zhang Shibin,Liu Shoujun,et al. Design and optimization of driving hydraulic system for coiled tubing injector head[J]. China Petroleum Machinery,2013,41(11):96-98.

[10]汤清源,刘丹,程永瑞,等.连续管在线检测装置研究与应用[J].石油机械,2012,40(11):38-41.Tang Qingyuan,Liu Dan,Cheng Yongrui,et al. Research and application of the online detection device for CT[J].China Petroleum Machinery,2012,40(11):38-41.

[11]宋治国,冯东海,张辉,等.控制软管滚筒的研制与应用[J].石油机械,2014,42(10):56-59.Song Zhiguo,Feng Donghai,Zhang Hui,et al.Development and application of control hose drum[J].China Petroleum Machinery,2014,42(10):56-59.

[12]杨高,罗刚.连续管缠绕力学研究[J].石油矿场机械,2010,39(5):10-13.Yang Gao,Luo Gang.Mechanics research of bending coiled tubing[J].Oil Field Equipment,2010,39(5):10-13.

[13]杨高,刘菲,唐纯静,等.连续管注入头夹持块的夹持性能研究[J].石油机械,2012,40(11):10-14.Yang Gao,Liu Fei,Tang Chunjing,et al. Research on the gripping performance of CT clamping block on injector head[J].China Petroleum Machinery,2012,40(11):10-14.

[14]任武,袁文才,谭文锋,等.环境介质及表面结构对夹持块摩擦性能的影响[J].石油机械,2012,40(11):34-37.Ren Wu,Yuan Wencai,Tan Wenfeng,et al. Effects of environmental medium and surface structure on the friction performance of CT clamping block[J].China Petroleum Machinery,2012,40(11):34-37.

[15]刘寿军,李根生.连续管装备试验系统研究[J].石油机械,2013,41(10):1-4.Liu Shoujun,Li Gensheng. Research on experiment system of coiled tubing equipment [J].China Petroleum Machinery,2013,41(10):1-4.

[16]胡强法,李根生,朱峰,等.连续管喷砂射孔喷嘴磨损程度的现场监控方法[J].石油机械,2015,43(2):88-91.Hu Qiangfa,Li Gensheng,Zhu Feng,et al. Site monitoring method for nozzle wear in coiled tubing abrasive perforating[J].China Petroleum Machinery,2015,43(2):88-91.

Experiences in Promotion and Operational Management of Coiled Tubing Service Technology

Li Xuehui1,Tan Duohong1,Liu Guanghua2,Liu Hongjun1,Song Zhiguo1,Hu Qiangfa1

(1. Jianghan Machinery Research Institute of CNPC Drilling Research Institute,Jingzhou 434000,China;2.CNPC Drilling Research Institute,Beijing 102206,China)

CNPC has made special efforts for promotion of coiled tubing operation technology. Fruitful results have been achieved in CT equipment and its auxiliary tools,demonstration and extension of process,expansion of application area and development of industrial chain. Application of CT equipment,tools and process is on the rise year by year. With the annual amount of services climbing signi fi cantly,large-scale application led to remarkable economic performance. This article elaborates the managerial experiences in organization and operation of the CT application project and the main factors for effective application including perspective design at top level,regional bottlenecks oriented and effective execution,focusing on collaboration and organizational management,adherence to continual innovation,cultivation of talents and specialization of professional crews,and development of complete industrial chain. The experiences can be borrowed and worth being extended.

coiled tubing,operation technology,process demonstration,promotion and application,industrial chain,operational management,experiences

10.3969/j.issn.1002-302x.2017.05.006

TE358;G311

A

国家科技重大专项“连续管装备与应用技术”(编号:2011ZX05036-006)部分研究成果;中国石油天然气集团公司重大推广专项“连续管作业技术专项推广(二期)”(编号:2017B-4107)。

李雪辉,生于1960年,1982年毕业于成都科技大学化工机械专业,获学士学位,现从事连续管技术与装备研究、规划和管理等工作。E-mail:lixhui@cnpc.com.cn

2017-09-12)