伊犁河谷不同森林模式下土壤的养分特征和粒径组成

2017-11-14桑巴叶朱玉伟陈启民褚奋飞

桑巴叶, 朱玉伟, 刘 康, 陈启民, 褚奋飞

(新疆林科院 造林治沙研究所, 新疆 乌鲁木齐 830063)

伊犁河谷不同森林模式下土壤的养分特征和粒径组成

桑巴叶, 朱玉伟, 刘 康, 陈启民, 褚奋飞

(新疆林科院 造林治沙研究所, 新疆 乌鲁木齐 830063)

[目的] 对伊犁河谷不同森林模式下土壤粒径组成和养分空间特征进行研究,为科学栽培和可持续经营提供理论依据。[方法] 通过野外采样与室内试验,分析伊犁河谷不同模式下土壤粒径分布特征及其与土壤理化性质的关系。[结果] 7个模式林地土壤基本集中在细粉粒和粗粉粒两个粒级。主要由细粉粒—粗粉粒—黏粒、细粉粒—粗粉粒—极细砂粒和粗粉粒—细粉粒—极细砂粒为主的质地组成,其中细粉粒—粗粉粒—黏粒土壤养分较佳,相比之下含有砂粒的土壤养分较低。土壤有机质和土壤碱解氮与黏粒和细粉粒含量的关系非常密切,尤其是细粉粒;速效磷与砂粒、黏粒和细粉粒呈正相关;速效钾与黏粒和细粉粒含量的关系密切,随着其含量增加而增加,跟砂粒呈显著负相关,砂粒含量高,速效钾含量降低。[结论] 伊犁河谷7个模式林分土壤养分状况各异,养分各项指标含量不同,可根据养分状况进行抚育管理。各模式土壤中粉粒含量占绝对优势。根据各养分含量与各粒径组成之间的相关性分析表明,土壤颗粒越细,与土壤养分的关系越密切。

伊犁河谷; 模式; 土壤养分; 土壤粒径分布

土壤是一种由大小、形状不同的固体组分和孔隙以一定形式连结所形成的多孔介质,有一定的分形特征[1-2]。土壤粒径分布影响着土壤的水力特征、肥力状况及土壤侵蚀等,是土壤重要物理特性之一[3-5]。不同粒径组成的土壤其保水能力、吸附力、粘着性等都有明显的差异,影响土壤养分循环、转化及其有效性。因此,对土粒组合比例进行定量化描述,具有重要的现实意义。伊犁河谷位于新疆西天山地区,是新疆及天山气候最湿润、降水最丰沛、植被土壤发育最良好的地区,森林覆盖率为7.9%,林、草植被覆盖率高达67.7%,被喻为新疆干旱区的一块“湿岛”。良好的气候条件及植被覆盖使土壤发育充分,土地资源禀赋及潜力的综合优势全疆最优,干旱区少有。国内外对土壤养分进行了大量研究,主要包括土壤养分空间变异、不同施肥方式或耕作方式对土壤养分含量的影响、不同植被恢复模式下对土壤养分的影响、土壤养分与土壤酶或微生物的关系等[6]。国内对土壤粒径分布的分形研究较晚,但也取得了很大的成果。目前,研究主要集中在不同土壤利用方法或植被类型下土壤的分形特征研究和土壤分形特征与土壤水分、养分关系研究等方面[7-8]。目前在伊犁河谷地区开展的研究主要集中在土壤养分[9]、有机碳[10]、盐分[11]方面,土壤粒径方面研究极少,仅见伊犁河谷新垦绿洲土壤粒度特征[12]和伊犁河谷新垦荒地土壤粒度特征[13]研究,未见关于土壤养分和粒径的关系研究。本文拟对比分析伊犁河谷不同模式林地土壤养分状况与土壤粒径的分布特征,探讨养分含量与土壤粒径之间的相互关系,以期为伊犁河谷地区土壤综合评价提供一个量化的指标,为土壤养分管理提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

伊犁河谷位于中国的天山山脉西部,准噶尔盆地西南缘,属南天山、北天山分隔而成的由断陷盆地与山间河谷间布的中亚内陆河流域。地理位置在东经80°09′42″—84°56′50″,北纬42°14′16″—44°53′30″。三面环山,流域地跨中温带大陆性气候和高山山前(低山)温带半湿润气候类型,气候温和湿润,昼夜温差大。年均降水量200~800 mm,降水随高程上升增多明显。平均海拔高度为477~1 701 m,气候温和湿润,降水量充足,是中国唯一的温带大陆性气候地区,部分地区属于高山气候。伊犁河谷地域辽阔,资源丰富,素有“塞外江南”的美称。丰沛的降水、适宜的气候、山盆相间的地形,使伊犁河流域土壤发育良好,土壤类型结构多样,除伊犁河中下游河谷有小片沙洲外,几乎无沙漠分布。土壤类型包括潮土、灌耕土、草甸图、黑钙土、栗钙土、灰钙土、山地森林土、沼泽土、盐土和风沙土等。

1.2 研究方法

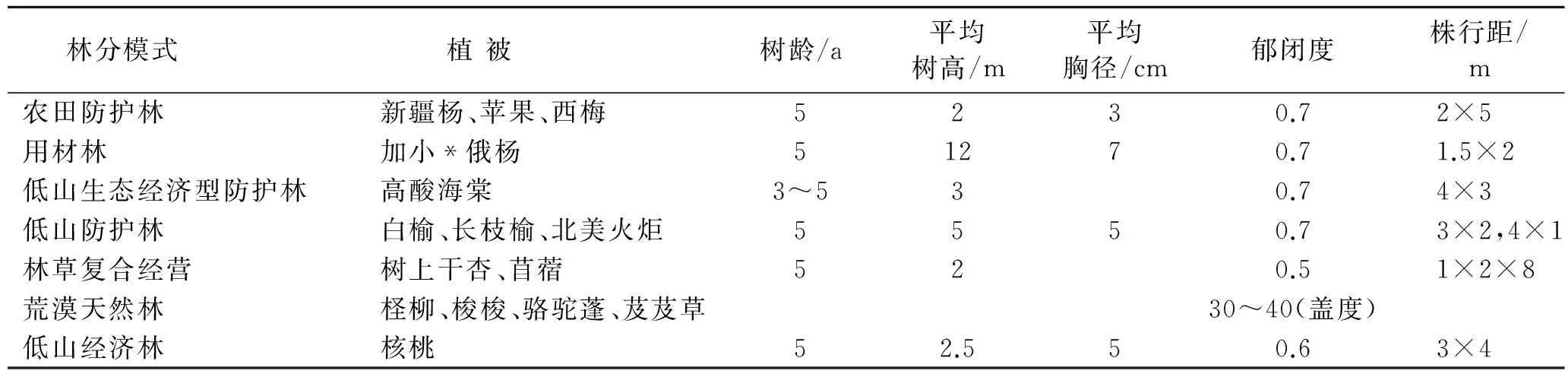

1.2.1 林分模式的选择 选取伊犁河谷7种典型林分模式,即用材林、农田防护林、低山防护林、低山生态经济型防护林、林草复合经营、荒漠天然林、低山经济林。各模式均未进行施肥措施。不同林分模式基本概况见表1。

表1 伊犁河谷样地基本概况

1.2.2 土壤样品的采集 本次采样时间为2016年8—9月。在对研究区实际调查的基础上,选取了7种林分模式,各模式中设置3个标准样地,样地规格为50 m×50 m,按“S”型随机采取5个样点的土样,在每个样点取0—20, 20—40 cm土层土样,将相同土层的样品混合,去除石块、根系和土壤动物等,经实验室风干、过筛后贮存备用。

1.2.3 测定指标及测定方法 测量土壤化学性质的指标主要有总盐、速效磷、速效钾、碱解氮、有机质、pH测定。实验室化验分析方法[14]:总盐含量采用电导法测定;速效磷用钼锑抗比色法;速效钾用醋酸铵浸提、火焰光度计法测定;碱解氮采用碱解扩散法;土壤有机质采用重铬酸钾容量法—外加热法;水浸提后,用pH-3数显酸度计测定pH值。

土壤粒度由激光粒度分布仪(BT-2 001)测定。土壤粒径测量结果分6级输出,分别为<0.002,0.002~0.02,0.02~0.05,0.05~0.1,0.1~0.25和0.25~0.5 mm,并按美国土壤质地分类制,分为砂粒(0.05~2 mm)、粉粒(0.002~0.05 mm)和黏粒(<0.002 mm)。

1.3 统计分析

试验数据采用Excel 2007和SPSS 19.0软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同森林模式土壤养分分层特征

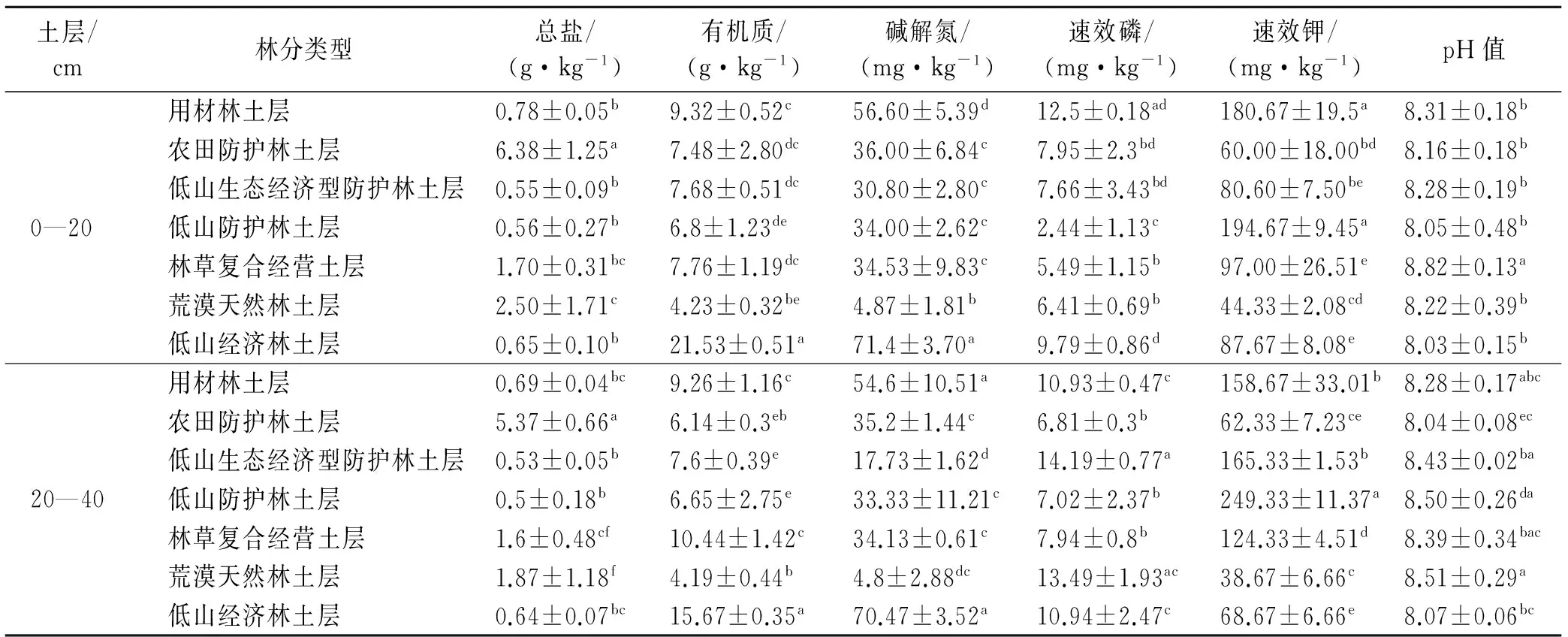

对7种模式林分下土壤盐分的测定结果(表2)表明,各模式中农田防护林土壤含盐量最高,其0—20 cm土层土壤含盐量比含盐量最低的低山生态经济型防护林高91.38%。各模式0—20 cm土层含盐量略高于20—40 cm。0—20和20—40 cm土层总盐含量均表现为农田防护林>荒漠天然林>林草复合经营>用材林>低山经济林>低山防护林>低山生态经济型防护林。农田防护林地总盐含量高与紧邻水源有关系。

表2 伊犁河谷不同森林模式土壤理化性质

注:数值为平均值±标准差,小写字母表示土壤同层不同模式之间存在显著性差异(p<0.05)。

土壤有机质是土壤养分的源与库,是土壤质量的一个重要指标,能改善土壤的理化性质。由表2可知,0—20 cm土层低山经济林模式的有机质含量最高并与其它模式之间差异显著(p<0.05),次之为用材林。20—40 cm土层仍为低山经济林模式的有机质含量最高,与其它模式之间差异显著,次之为林草复合经营和用材林,二者之间不存在显著差异,但均与其它模式之间差异显著。

土壤碱解氮含量大小反映了短期内土壤氮素的供应状况。结果(表2)表明,土壤碱解氮在各土层之间变化与有机质的变化趋势基本相同,低山经济林在0—20 cm和20—40 cm土层的碱解氮含量最高。0—20 cm低山经济林与其它模式之间差异显著,含量最低出现在荒漠天然林,比最高低93.17%;20—40 cm用材林碱解氮含量与低山经济林相差不大,此两种模式与其它模式之间差异显著。

速效磷表征直接被植物体吸收利用的含量。0—20 cm土层用材林含量最高,与最低的低山防护林相差80.48%;20—40 cm土层则低山生态经济型防护林含量最高,比0—20 cm含量高出85.24%。土壤有效磷含量空间分布的波动频繁,2个土层中各模式土壤速效磷含量排序不同,0—20 cm土层含量表现为用材林>低山经济林>农田防护林>低山生态经济型防护林>荒漠天然林>林草复合经营>低山防护林,20—40 cm则为低山生态经济型防护林>荒漠天然林>低山经济林>用材形防护林>林草复合经营>低山防护林>农田防护林。

速效钾表征可供植物利用钾素的含量。供试林地速效钾含量在38.67~249.33 mg/kg,除荒漠天然林外其他模式土壤速效钾2个层次的含量较丰富,均属中高水平。方差分析表明,在0—20 cm土层,低山防护林和用材林含量相对较高,与其它模式之间有显著差异,最低含量出现在荒漠天然林,比低山防护林低77.23%;在20—40 cm土层含量最高仍为低山防护林,与其它模式之间有显著差异,与最低含量的荒漠天然林相差84.60%。

2.2 不同模式土壤颗粒粒级组成的分析

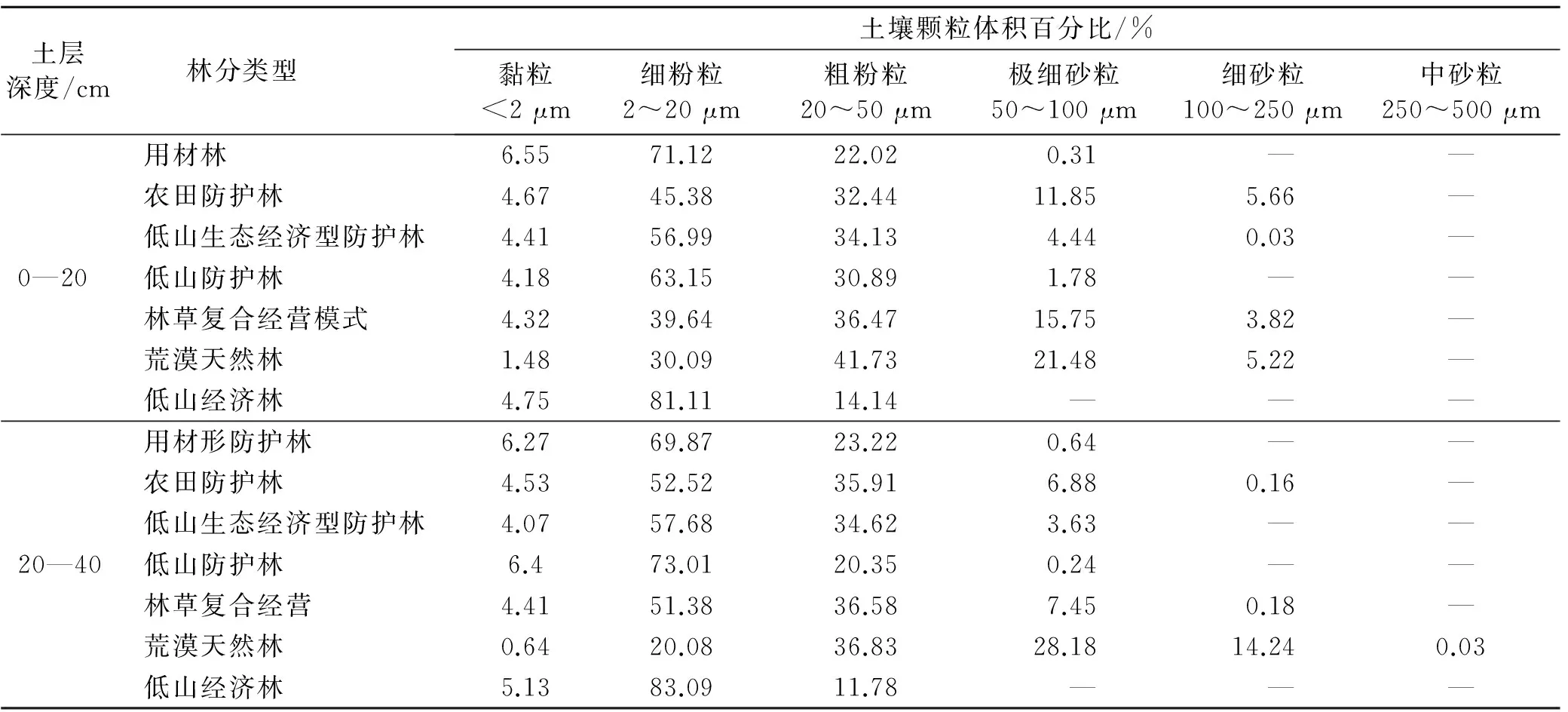

表3表明,各模式林分土壤颗粒主要集中在细粉粒(2~20 μm)和粗粉粒(20~50 μm)2个粒级。细粉粒比例在20.08%~83.09%之间,0—20 cm平均比例55.35%,20—40 cm为58.23%;粗粉粒比例在11.78%~41.73%,0—20和20—40 cm平均比例分别为30.21%和28.47%。各模式林分土壤0—20和20—40 cm土层粉粒含量比例均表现为低山经济林>低山防护林>用材林>低山生态经济型防护林>农田防护林>林草复合经营模式>荒漠天然林。

表3 伊犁河谷不同模式土壤颗粒组成分层特征

各模式土壤中黏粒比例较低,0—20和20—40 cm土层比例分别在1.48%~6.55%和0.64%~6.27%,平均值4.34%和4.49%。极细砂粒除低山经济林外其他模式林地中均有分布,0—20和20—40 cm土层平均比例分别为7.99%和6.71%;细砂粒在农田防护林、低山生态经济型防护林、林草复合经营模式和荒漠天然林分土壤中分布,各模式土壤中细砂粒比例低,0—20和20—40 cm土层平均比例分别为2.10%和2.08%;中砂粒只有荒漠天然林土壤的20—40 cm有分布,比例仅为0.03%,基本可以忽略不计。

2.3 土壤养分与土壤粒径的相关性

表4是0—40 cm土层土壤粒径与土壤养分含量的相关关系表,由表可知,速效氮与黏粒、细粉粒分别呈显著(p<0.05)和极显著正相关(p<0.01),与粗粉粒和极细砂粒分别呈极显著和显著负相关;速效磷与黏粒、细粉粒、极细砂粒和细砂粒呈正相关,但均未达到显著水平(p>0.05),与粗粉粒呈负相关,亦未达到显著水平;速效钾与黏粒呈显著正相关,与极细砂粒和细砂粒呈显著负相关;有机质与细粉粒极显著正相关,与粗粉粒和极细细砂粒显著负相关。

表4 研究区土壤养分含量与各土壤粒径土粒含量的相关系数

注:*表示差异达显著水平(p<0.05);**表示差异达极显著水平(p<0.01)。

3 讨论与结论

(1) 土壤养分含量强烈地受到林分种类、土壤深度的影响,本研究7个不同模式林分中低山经济林的有机质和碱解氮平均含量最高,次之为用材林,第3为林草复合经营模式,荒漠天然林为最低;低山防护林速效钾含量最高,含量第2和最低同上;用材林速效磷含量最高,紧跟其后为低山生态经济型防护林,最低为低山防护林。各模式中农田防护林和荒漠天然林养分状况处于较低水平。各模式下0—20 cm土层土壤有机质和碱解氮含量均高于20—40 cm土层,速效磷和速效钾含量则有些不同,低山生态经济型防护林、低山防护林、林草复合经营模式0—20 cm土层速效磷和速效钾含量比20—40 cm低。各模式养分状况各异,养分各项指标含量不同,可根据养分状况进行抚育管理。

(2) 本研究7个典型模式林分土壤颗粒粒径的含量比例有所不同,但是基本集中在细粉粒和粗粉粒两个粒级。主要由细粉粒—粗粉粒—黏粒(用材林、低山经济林、低山防护林)、细粉粒—粗粉粒—极细砂粒(农田防护林、低山生态经济型防护林、林草复合经营模式)和粗粉粒—细粉粒—极细砂粒(荒漠天然林)为主的质地组成,其中细粉粒—粗粉粒—黏粒土壤养分较佳,相比之下含有砂粒的土壤养分较低。已有的研究[15]表明,土壤养分主要与土壤中的细颗粒,即与粉粒和黏粒的含量有密切关系。不同粒径的颗粒对土壤养分元素的吸附能力不同,粒径越小,土粒比表面积越大,对土壤养分的吸附量就越大,本研究与前人研究结果一致。

(3) 土壤有机质和土壤碱解氮与黏粒和细粉粒含量的关系非常密切,尤其是细粉粒,黏粒和细粉粒含量高,则有机质和土壤碱解氮含量高。土壤氮素主要存在于土壤有机质中,所以土壤氮素变化规律与有机质一致,同刘钦普等[16]的研究结果一致。速效磷的含量随着砂粒、黏粒和细粉粒的含量增加而增加。速效钾与黏粒和细粉粒含量的关系十分密切,随着其含量增加而增加,跟砂粒呈显著负相关,砂粒含量高,速效钾含量降低,这同Rahmatullah等[17]通过多年的试验得出的速效钾主要存在于粉粒中和王岩等[18]的速效钾主要分布在<50 μm粒级中的研究结论一致。

[1] Perfect E, Kay B D. Applications of fractals in soil and tillage research: A review[J]. Soil Tillage Research, 1995,36(1/2):1-20.

[2] Rieu M, Spostio G. Fractal fragmentation, soil porosity and soil water properties application[J]. Soil Science Society of America Journal, 1991,55(5):1231-1238.

[3] 苏里坦,宋郁东,陶辉.不同风沙土壤颗粒的分形特征[J].土壤通报,2008,39(2):244-248.

[4] 王德,傅伯杰,陈利顶,等.不同土地利用类型下土壤粒径分形分析:以黄土丘陵沟壑区为例[J].生态学报,2007,27(7):3081-3089.

[5] 齐雁冰,常庆瑞,惠泱河.人工植被恢复荒漠化逆转过程中土壤颗粒分形特征[J].土壤学报,2007,44(3):566-570.

[6] 麦积山,赵廷宁,郑江坤,等.北川震后滑坡体表层土壤养分的空间变化[J].应用生态学报,2015,26(12):3588-3594.

[7] 杨培岭,罗元培,石元春.用粒径的重量分布表征的止壌分形特征[J].科学通报,1993,38(20):1896-1899.

[8] 李德成,张桃林.中国土壤颗位組成的分形特征研究[J].土壤与环境,2000,9(4):263-265.

[9] 李有民,周华荣,侯海生.新疆伊犁皮里其河流域表层土壤养分特征[J].干旱区研究,2010,27(2):290-296.

[10] 孙慧兰,李卫红,杨余辉,等.伊犁山地不同海拔土壤有机碳的分布[J].地理科学,2012,32(5):603-608.

[11] 许尔琪,张红旗,许咏梅.伊犁新垦区土壤全盐量和电导率定量关系探讨[J].资源科学,2012,34(6):1119-1124.

[12] 吴美榕,李志忠,靳建辉,等.新疆伊犁河谷新垦荒地土壤粒度特征[J].河北师范大学学报:自然科学版,2011,35(2):211-216.

[13] 靳建辉,李志忠,凌智永,等.伊犁河谷新垦绿洲表层土壤粒度特征[J].水土保持通报,2010,30(6):7-11.

[14] 刘光崧.土壤理化分析与剖面描述[M].北京:中国标准出版社,1996:50-142.

[15] Lobe I, Amenlung W, Du Preeze C C. Losses of carbon and nitrogen with prolonged arable cropping from sandy soils of the South African Highveld[J]. European Journal Soil Science, 2001,52(1):93-101.

[16] 刘钦普,林振山,周勤.华北黄泛平原潮土土壤养分与土壤粒级的关系研究[J].中国土壤与肥料,2006(2):26-29.

[17] Rahmatullah M K, Dou H. Release of potassium from the silt and sand fraction of loess-derived soils[J]. Soil Science, 1998,163(10):805-813.

[18] 王岩,杨振明,沈其荣.土壤不同粒级中C、N、P、K的分配及N的有效性研究[J].土壤学报,2000,37(1):85-94.

SoilNutrientsPropertiesandParticleSizeCompositionUnderDifferentForestPatterninIliRiverValley

SANG Baye, ZHU Yuwei, LIU Kang, CHEN Qimin, CHU Fenfei

(InstituteofAfforestation,XinjiangAcademyofForestry,Urumqi,XinjiangUygurAutonomousRegion830063,China)

[Objective] Soil particle size composition and soil nutrients of the different forest patterns at arable layer in the Ili River valley were studied to provide scientific basis of cultivation and sustainable management of forest. [Methods] This study analyzed the relationships between soil particle size distribution and soil physicochemical characteristics of different afforestation patterns in the Ili River valley based on fieldwork and laboratory experiments. [Results] The sampled soils of 7 forest patterns were mainly composed of fine silt and coarse silt, and their soil textures were dominated by fine silt-coarse silt-clay, fine silt-coarse silt-very fine sand, and coarse silt-fine silt-very fine sand. Among them, soil nutrients of the fine silt-coarse silt-clay soil were better, and the soil nutrients of the soil with sand were low. Soil organic matter and available nitrogen were closely related to the contents of clay and fine silt, especially to fine silt. Available phosphorus had positive correlations with sand, clay and fine silt content. Available potassium was closely related to the content of clay and fine silt, and the content of available potassium increased with the increase of clay and fine silt content. Available potassium was negatively correlated with sand content; it decreased with the increase of sand content. [Conclusion] The soil nutrient status and the nutrients contents of the 7 forest patterns were different. The soil should be managed according to their nutrient status. The content of silt in soils of different forest patterns had the greatest proportion. According to the correlation analysis between the nutrient content and the particle size, soil fine particle proportion is closely related to soil nutrients.

IliRivervalley;model;soilnutrients;soilparticlesizedistribution

A

1000-288X(2017)05-0328-05

S157.2, S750

文献参数: 桑巴叶, 朱玉伟, 刘康, 等.伊犁河谷不同森林模式下土壤的粒径组成和养分特征[J].水土保持通报,2017,37(5):328-332.

10.13961/j.cnki.stbctb.2017.05.055; Sang Baye, Zhu Yuwei, Liu Kang, et al. Soil nutrients properties and particle size composition under different forest pattern in Ili River valley [J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2017,37(5):328-332.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2017.05.055

2017-03-17

2017-03-31

国家林业公益性行业科研专项经费项目“伊犁河谷生态经济林工程建设技术研究与示范”(201304714); “十三五”国家重点研发计划(2016YFD060040303); 自治区公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目(KYGY2016081)

桑巴叶(1977—),女(蒙古族),新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市人,副研究员,主要从事造林技术研究工作。E-mail:sby827@sina.com。

朱玉伟(1963—), 男(汉族),新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市人,研究员,主要从事防沙治沙、节水造林及防护林方面的研究工作。E-mail:xjzhuyuwei@sina.com。