墨尔本的城市宜居性

2017-11-13习希德SINTUSINGHASidhWUHaoLIXiang

习希德 吴 昊 李 翔 SINTUSINGHA Sidh, WU Hao, LI Xiang

墨尔本的城市宜居性

习希德 吴 昊 李 翔 SINTUSINGHA Sidh, WU Hao, LI Xiang

以堪称全球宜居城市典范的墨尔本为例,从城市宜居性概念、评价维度及评价因素出发,探讨宜居性评价的指向性问题;接着从城市历史角度剖析墨尔本宜居性的形成与特质。研究发现,宜居性的概念及评价体系的建立容易产生指向性不明或矛盾,缺乏从当地居民个人视角的历史维度的宜居性考察。通过从历史角度对墨尔本宜居性形成进行分析,认为对于城市基础设施及公共交通质量的提高、以人为本规划设计手段的运用和坚持、稳定的制度体系、良好的区位、重视当地社区参与、注重文化多样性和包容性,以及绿色健康城市形象的打造是墨尔本高度宜居性的形成基础。综合考虑社会空间非均质性与城市历史演变等因素,为城市宜居性评价提供了新的研究视角。

宜居性评价 | 宜居城市 | 墨尔本 | 历史因素

0 引言

宜居性是当前城市研究的一个热点问题。特别是在当前中国快速城镇化背景下,交通拥堵、环境污染等问题愈发凸显;以机动车交通为导向的城市规划创造了大广场和宽马路,破坏了城市的人性化尺度;城市空间快速扩张造成了居民职住分离和通勤距离的延长;这些都制约了我国城市宜居性的提升。随着《国家新型城镇化规划》及十三五规划的国家城市发展战略的确立,宜居城市建设逐渐成为我国城市发展的共识。然而,在打造城市宜居性的过程中,“宜居性为谁”这一问题不应被忽略,因为缺乏明确指向性的宜居性营造难以取得令人满意的结果,并最终影响宜居性的提升。本文所关注的重点是城市宜居性的多视角、多利益层面的主观评估问题。通过对该问题的深入探讨,试图解读城市政策意向和宜居性排名更广泛的实践影响。因此,本文首先对城市宜居性概念和评价方法进行综述;其次,从国际城市和本地社区层面探讨墨尔本城市宜居性的评估,着重指出城市“本地视角”的重要性和在评价中的缺失;再次,建立由城市历史角度对城市宜居的相对性以及不同城市居民阶层的主观评判的分析;最后,对城市历史与宜居性评估方法进行综述与总结,并指出对中国(上海)的借鉴意义。

1 城市宜居性的概念及评价

关于宜居性理念与现代民生和社会服务质量较早的探讨可以追溯到世界卫生组织为人类居住环境所提出的4个基本要素,即安全性、健康性、便利性和舒适性[1]。美国的非营利机构“宜居社区伙伴”致力于提升中低收入社区、个人的生活质量以及他们在社会、经济方面的福利水平①http://livable.org/about-us/mission-a-history(retrieved July 7, 2017)。。在学术界,不少学者对宜居性的意义、概念和实践都有研究[2-3]。露丝(Ruth)和富兰克林(Franklin)从生活历程的视角比较了宜居性和可持续发展两个概念,空间环境方面的限制等因素也被考虑在内[3]。哈恩(Haan)等人使用一个基于社会心理学的理论框架来研究分析可持续发展和宜居性等问题,并试图将宜居性、可持续发展性和转型性联系起来[4]。扎内拉(Zanella)等人将环境影响等可持续发展要素与人居幸福等宜居性要素结合,建立了宜居性评价系统。他们将该系统应用于城市用水需求方面以作检验[5]。高夫(Gough)表示社区的宜居性是由某一地区内有助于提升社区生活品质的物质空间特征和社会特征共同组成的,这当中包括了自然环境、可步行通达,具有混合功能的建成环境、具有住房多样性的城区的经济潜力,以及公共设施和服务的可达性[6]。伦敦建筑与建成环境委员会将宜居性定义为某一地区(社区、城镇或城市)能够为在当地居住、工作或旅行的人提供良好的生活品质、健康及幸福的能力;而拥有高宜居性的城市往往具备高度可达的公共服务设施[7]。而美国交通部秘书长雷•拉胡德(Ray LaHood)认为,宜居性主要指能够在不依赖私家车的情况下去工作、带孩子去学校、看医生、去超市或邮局、外出吃饭、看电影或与孩子在公园嬉戏[8]。

与西方研究相比,我国的城市宜居性研究具有较强的政府政策导向,强调城市背景下宜居性的本质及相关评价系统[9-12]。这些系统大多包括客观角度(如物质建成环境和自然环境)和主观角度(如基于社会和文化的人文环境)出发的指标对城市宜居性进行评估。张文忠教授建立了多层次的宜居城市评价指标体系,该体系被进一步拓展完善,用以指导每年出版的《中国城市宜居性评估报告》[11]。张教授又与其他学者对全球主要宜居城市的评价指标进行了比较,这些指标主要集中于上述的客观和主观两个角度[13]。张教授的宜居性评价系统为中国城市的宜居性评估提供了重要标准,也为国内宜居城市规划政策的制定提供了一定基础。

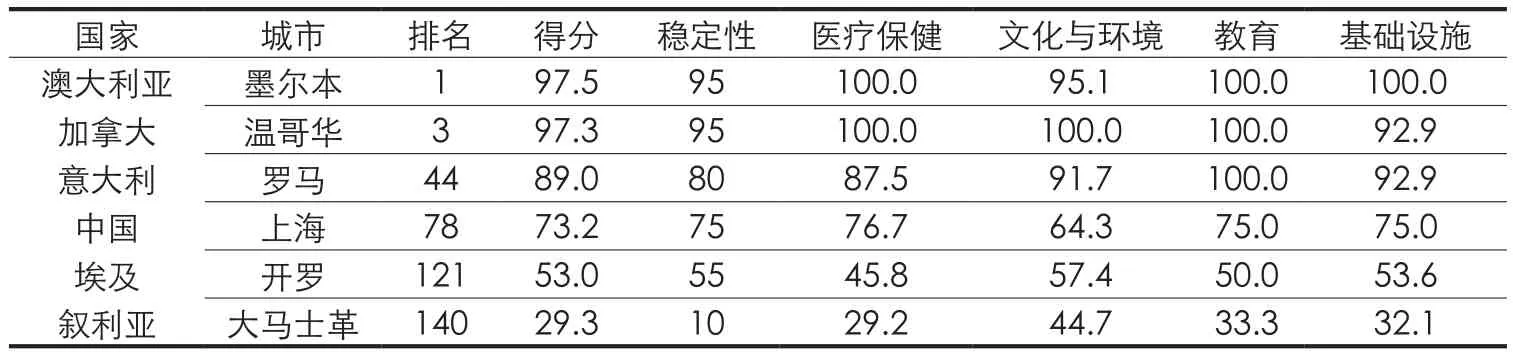

表1 经济学人2016年城市宜居性排名

综上所述,城市宜居性的概念涵盖面广、主观性强。虽当前研究已从多方面定义和考察宜居性的意义和内涵,但在宜居性的评估指向性问题,即对宜居性为谁而评价的本质问题及相关范畴上并没有取得一致。在城市宜居性的营造过程中,对社会阶层需求的强调及重视程度的不同可能产生截然不同的“宜居性”后果。由于不同社会阶层及个人对宜居性的认知可能有较大差别,缺乏明确指向性的宜居性政策不易取得相对满意的整体结果。本文认为城市宜居性评价需要多视角,例如:(1)对于城市历史沿革的理解;(2)对于建成环境的展望,例如城市或区域变化;(3)明确界定的动态的措施;(4)从人的视角出发的评价。

本文在第2部分将重点探讨与墨尔本有关的两个城市宜居性评价系统,探究当前排名的价值取向;在此基础上,本文在第3部分从历史视角解读墨尔本宜居性的形成;最终,从墨尔本的宜居性营造的历史过程汲取经验,为上海及国内城市宜居性的提高提供借鉴。

2 墨尔本宜居性的评估

直到2016年,在经济学人智库公布的全球城市宜居性排行榜中,墨尔本连续第6年夺冠,并已成为全球宜居性城市的典范。因此,本节以墨尔本为重点,探讨当前使用的两个宜居性评价系统,以应对不同文化背景下对宜居性复杂、主观、多属性的评价目标。经济学人智库根据超过30个与宜居性相关的定性与定量指标对全球各大城市进行宜居性排名。这些指标涵盖5大范畴:稳定性(25%)、医疗保健(20%)、文化与环境(25%)、教育(10%)、基础设施(20%)[14]。表1展示了本文选择的具有代表性的6个城市的宜居性得分情况。

作为世界范围内最有影响力的城市宜居性排行榜之一,经济学人智库的城市宜居性排行榜认为“宜居性主要评估全球范围内哪些地区拥有最好或最差的生活品质。对于宜居性的评价有非常广泛的用途,例如识别地区发展阶段或者对外派到艰苦地区员工增加补助。该宜居性排行量化了任何确定地区个人生活方式所面临的挑战,并为跨地区的横向比较提供方便”[14]。尽管已有许多全球范围的宜居性比较研究,该排行榜连同其背后的著名媒体被公认为是国际宜居性城市的标准评价[2,5,15-22]。

然而,该方法采用的精英视角受到一定程度的争议——城市宜居性的评价主要基于内部分析师和城市贡献者的判断。出于全球评比的需要,该评价难免采用一种明显倾向于金领阶层的自上而下的方法论。这种取样方法及其对于金领阶层主观评价的重点依赖有可能造成宜居性评价结果的偏差[14]。城市宜居性评估需要不同方法调查当地居民的真实体验,来对该精英模型进行补充。

当前国际宜居性排名对于“平等性”的评估和比较较为欠缺。这关系到如何在超越独立城市的范围内按空间和社会条件合理分配和奉献高质量的生活品质的问题。由于城市宜居性本身是与当地社会空间环境高度依存的概念,基于当地环境背景的城市宜居性阐释十分必要。

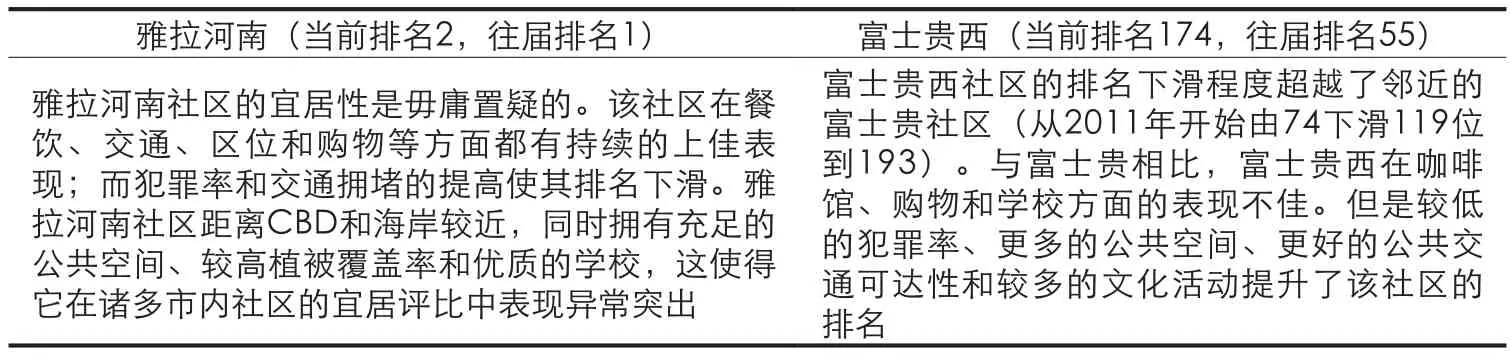

墨尔本当地一家著名的房地产媒体试图进一步阐释城市宜居性,并对墨尔本321个社区进行排名。根据当地著名规划景观建筑设计公司的合伙人介绍,当前墨尔本社区宜居性评价系统的评价指标主要反映当地文化特征,同时偏重规划和设计元素的评价。该系统主要包含15个指标:距离海岸的远近程度、距离CBD的远近程度、火车、电车及巴士的服务②3项交通方式分开评估,火车重要程度最高,电车次之,巴士重要程度最低。、道路拥堵、文化、教育、购物、公共空间、植被覆盖率、地形变化、咖啡馆和餐馆、犯罪率等[23]。表2是此墨尔本社区层面宜居性排名中两个具代表性的社区关于相对宜居性的描述。

由上述指标及描述可以看出,该排名所采用的评价指标具有较为明显的市场价值倾向。一方面,这可能是出于房地产媒体本身的利益诉求,即该评分方法明显倾向于社区物业可销售性或者市场价值等方面。另一方面,该排行榜是由投资驱动的,其结果可能受到资本的影响。由于缺乏对于文化性、多样性、住房可承受性等方面的考虑,该评价的价值取向也似乎偏向城市中的富裕阶层。

利用深度访谈的方法,麦克雷(Mccrea)和沃尔特斯(Walters)对澳洲社区层面的宜居性进行研究[24]。根据他们的分析,旨在提高城市密度的城市集约化政策将会造成对当地居民对于宜居性评价的显著下降,因此城市政策需要在宜居性和城市集约化之间寻求平衡。虽然该研究采用了基于当地居民的本地化视角,但是该研究视角主要集中于澳洲发展背景下的城市集约化政策,对于当下中国城市发展的借鉴意义有限。

虽然上述两个层面的宜居性评价各有其局限性,但它们给我们提供了重要的宜居性评价视角——城市宜居性的营造不是一蹴而就的,它是一个长期形成与演变的现象。在宜居性评价过程中,需要通过识别和比较不同的历史环境及制度范畴,对当前社会和城市宜居性进行有效评价。因此,下一节将从个人视角出发,试图理解墨尔本城市历史沿革对城市宜居性营造的意义。

表2 墨尔本社区宜居性排名

3 历史与墨尔本宜居性的形成

城市的历史演化与城市宜居性的形成和营造具有相互依赖与促进的长期关系。基于这种假设,以下将探究影响和改变墨尔本城市宜居性的重要历史因素。

3.1 规划历史与城市生活质量

除了CBD之外,墨尔本的近郊是在花园城市运动影响力鼎盛时期逐渐成型的,这是墨尔本规划历史上的一个重要特征。当时火车和电车已经成为大多数人主要的交通工具,这一重要的交通网络为墨尔本近郊低密度、公共交通和公园可达性良好的城市结构创造了基础。墨尔本不同于其他城市的另一个特征是在二战后汽车成为主导交通模式的情况下,它拒绝拆除有轨电车。这形成了墨尔本独特的与电车网络有关的城市文化——沿电车轨道形成的商业走廊[25]。

另外一个重要因素是旨在提高生活品质的规划、设计手段。墨尔本被认为是一个富有创造力的文化城市,它重视通过规划和设计的实践来提高生活品质。20世纪80年代中期以来,墨尔本市政府与维多利亚州政府合作,通过强有力的城市规划和设计指导,有目的地将墨尔本转向后工业化、全球和24小时的活力城市[27]。与这一过程并行发生的是澳洲经济的去工业化;在州政府主导下,墨尔本经济开始向服务型、景观性和消费型的多样化方向转型[27]。同期,市政府开始重视杨盖尔、雅各布斯的理论,强调步行体验和公共交通的规划传统③杨盖尔是丹麦著名的环球旅行建筑师,他提倡注重生活和宜人尺度的城市设计。这与其他倾向于壮观的标志性城市地标的建筑师截然不同。杨盖尔的设计注重适宜的尺度和城市多样性的营造,重视使用者的利益诉求。虽然这种细节城市规划设计会花费更多的时间与努力,对杨盖尔方法的注重和坚持有助于形成墨尔本如今的高度宜居性,特别是对于步行,自行车以及公共交通的重视。详见:http://www.abc.net.au/news/2017-02-14/jan-gehl-architect-making-melbourne-liveable/8268060。。

长期持久的规划和设计策略也反映了政府的相对稳定性,有助于各级别政府长期有效地促进经济发展和提升公共设施(或者维持市场对增长的促进作用)。对于住房、基础设施和城市休憩设施的大批量的公共和私人投资,以及对城市和郊区未来增长区域的识别和规划反映了墨尔本由人口增长驱动的亲经济增长的政策和实践。这与那些仅仅采用针对小规模问题的城市政策截然不同。

3.2 社区参与度

社区参与是大多数公共发展项目的一个重要特征——无论是国家政府大型基础设施项目还是理事会(Council,最低级别的民选政府)级别的项目。这通常由地方政府在理事会层面上推动,主要是主持研讨会并与居民和业主进行商议。根据当地居民和企业的意见或当地政府的利益,理事会也可以反对公共和私人发展项目,但是国家政府拥有最终决定权④可参考墨尔本重要遗产保护片区,维多利亚女王市场的城市更新案例https://participate.melbourne.vic.gov.au/queenvictoriamarket。。城市权利的分布与平衡与城市内部宜居性似乎直接相关。

3.3 文化多样性和多元文化

自几万年前从东南亚移民过来的土著人口,到开始于19世纪初的英国殖民统治,长期以来,澳大利亚一直是一个移民国家。从19世纪开始,澳大利亚接受了来自世界各地的移民潮。首当其冲的是北欧移民,接着是南欧和东欧移民;在20世纪70年代“白人澳大利亚”(原本旨在防止中国移民)政策结束之后,逃离越南战争的移民蜂拥而至。此外,也是在70年代,原住民的权益才开始被重视。这种开放的态度导致澳洲在海外出生的人口达到120年来的顶峰,在2016年的统计中,有超过28%的澳洲人口在海外出生。由此产生的丰富和多样性的城市文化成为了澳洲城市的闪光点,而墨尔本是所有澳大利亚城市中最开放和最具包容性的⑤一些社会评论家认为墨尔本的高宜居性与多样性文化有关联。详见:http://www.sbs.com.au/news/article/2014/08/23/does-multiculturalism-make-city-more-liveable。。

20世纪90年代中期,教育产业的市场化进一步加强了城市多样性,导致国际学生在各级教育中比例的快速攀升。大量国际留学生通过住房和消费活动在很大程度上改变了墨尔本的城市特征。由于跨国高等教育产业的迅速增长,墨尔本中心区的绅士化效应已经显现[28]。许多国外毕业生选择毕业后在当地工作和生活,进而改变社区文化与消费习惯。与较早前大量因本国政治困境而移民的群体有所不同,近期移民群体通常属于中产或中产以上的社会阶级,消费能力和生活质量诉求均有较大提高。这可能是导致墨尔本宜居性和住房承受能力下降的因素之一。

3.4 城市可持续发展的形象与营销

墨尔本拥有良好的可持续发展的城市形象——在规划和设计的指引下城市遍布高质量公园和公共空间。然而,墨尔本是城市蔓延最厉害的城市之一。同时,由于严重依赖煤炭等化石燃料,墨尔本的人均碳排放量也一直维持在全世界的最高水平。化石燃料转向绿色能源的运动正在逐步开展,其中包括大力推广绿色建筑和相关的能源评级,以及设立相关住宅和商业的建筑标准。但这注定是一个漫长而政治化的过程⑥详见:http://www.smh.com.au/environment/climate-change/disastrous-australias-carbon-emissions-jump-as-coalfired-power-ramps-up-20170228-gunc8f.html。。可以说,绿色能源运动也是墨尔本全球竞争力形象建设的一部分。

4 讨论与总结

通过对墨尔本历史发展路径和宜居性程度这两种城市特质的相关性建立,本文认为墨尔本的宜居性在一定程度上是其城市发展演化的“副产品”。墨尔本宜居性形成的多层级历史性因素包括:对于城市基础设施及公共交通质量的提高、对于以人为本的规划设计手段的运用和坚持、稳定的制度体系、良好的区位、重视当地社区参与、注重文化多样性和包容性,以及对于绿色健康城市形象的打造。这些历史性因素注重当地居民特别是中低收入阶层居民对于城市宜居性的需求,也共同构建了墨尔本高度宜居性的基础。

对于“宜居性该为谁评价”这个问题的理解可能影响政府特定社会经济部门对生活品质评价的价值标准。传统城市宜居性研究及其评价体系对于该问题所采取的模糊态度显示了城市宜居性概念本身的不确定性。对于大城市甚至城市带的社会和空间不平等性的担忧预示着对于多层面(例如城市层面到社区)城市宜居性评价的紧迫需求。城市宜居性具备福利分配和社会公正的维度,对城市可持续性发展意义重大。

对上海来说,其本身绝佳的发展区位、高质量的基础设施和丰富的历史文化遗产是打造高度宜居性城市的良好资本。诸如如何提高当地居民对于城市宜居性营造的参与程度,如何增加城市文化包容性,如何在国际上营造上海可持续发展的良好形象等问题仍旧制约上海宜居性的持续提高。在城市发展过程中如何协调人口增长和住房承受能力的此消彼长,需要规划政策和策略的特别关注。

基于本文的分析,我们认为对于城市历史性演进路径的关注,对于城市建成环境改变的多重规模理解,基于居民视角的宜居性评价,以及对于城市宜居性评价指标的明确定义对城市宜居性评价至关重要。正如大学国际排名和政府选举一样,城市宜居性评价也可能成为提升城市形象的营销手段。国际排名或民意调查容易由媒体公司主导,难免会通过排名获利,因此有理由怀疑,是否与近年来全球化的新自由主义有关。我们也质疑当前城市宜居性排名是否与城市实际平均生活质量呈正相关关系。这需要对生活质量的特质进行进一步的批判性考量。未来需要增加在郊区层面的调查或比较性的宜居性评价研究。

全球宜居性评估与排名揭示了城市间永久竞争的本质,也意味着制定可衡量城市宜居性及建立对比标准的重要性。对城市宜居性的有效营造而言,仅仅专注规划政策和政治意愿并不足够;需要基于以人为本的对城市历史演变的理解。宜居性概念应成为能帮助提高城市居民生活质量的有效规划工具,而非仅仅是带有社会文化偏见的营销方式;这需要对城市历史文化有深刻的理解。虽然全球对宜居性概念、评价的侧重点有所不同,但对诸如健康性、安全性、尊严性等人类普世价值的理解仍为城市宜居性的共同核心。

References

[1]WHO. Annual report of the Director-General for 1961: programme aspects[R].1961.

[2]HOLDEN M , SCERRI A. More than this: liveable Melbourne meets liveable Vancouver[J]. Cities,2013(31): 444-453.

[3]RUTH M, FRANKLIN R. Liveability for all?Conceptual limits and practical implications[J].Applied Geography, 2014(49): 18-23.

[4]HAAN F, FERGUSON B, ADAMOWICZ R, et al. The needs of society: a new understanding of transitions,sustainability and liveability[J]. Technological Forecasting & Social Changes, 2014(85): 121-132.

[5]ZANELLA A, CAMANHO A, DIAS T. The assessment of cities’ liveability integrating human wellbeing and environmental impact[J]. Annual of Operation Research,2015(226): 695-726.

[6]GOUGH Z. Reconciling liveability and sustainability:conceptual and practical implications for planning[J].Journal of Planning Education and Research,2015(35): 145-160.

[7]BUCHANAN C, KOCH A, WEDDERBURN M,et al. Paved with gold: the real value of good street design[M]. London: Commission for Architecture and the Built Environment.

[8]Environmental Protection Agency. Partnership for sustainable communities: a year of progress for American communities[R]. 2010.

[9]吴良镛.关于人居环境学[J]. 城市发展研究,1996,3(1):1-5.WU Liangyong. On habitat environmental science[J].Urban Studies, 1966, 3(1): 1-5.

[10]李丽萍,郭宝华. 关于宜居城市的理论探讨[J]. 城市发展研究,2006,13(2):76-80.LI Liping, GUO Baohua. A study on the theory of the liveable city[J]. Urban Studies, 2006, 13(2): 76-80.

[11]张文忠.宜居城市的内涵及评价指标体系探讨[J].城市规划学刊,2007,169(3):30-34.ZHANG Wenzhong. Study on intrinsic meanings of the liveable city and the evaluation system of liveable city[J]. Urban Planning Forum , 169(3): 30-34.

[12]高晓路.人居环境评价在城市规划政策研究中的工具性作用[J]. 地理科学进展,2010,29(1):52-58.GAO Xiaolu. The environmental evolution of human settlement as a tool for urban planning and urban policy studies[J]. Progress in Geography, 2010, 29(1):52-58.

[13]张文忠.中国宜居城市建设的理论研究及实践思考[J]. 国际城市规划,2016,29(1):52-58.ZHANG Wenzhong. Theoretical research of the liveable city construction and its practice reflection in China[J]. Urban Planning International, 2016, 31(5):1-6.

[14]Economist Intelligence Unit. A summary of the liveability ranking and overview[R]. 2016.

[15]SOUTHWORTH M. Measuring the liveable city[J].Built Environment, 2003, 29(4): 343-354.

[16]COSTELLO L. From prisons to penthouses: the changing images of high-rise living in Melbourne[J].Housing Studies, 2005(20): 49-62.

[17]NEWTON P. Liveable and sustainable? Sociotechnical challenges for twenty-first-century cities[J].Journal of Urban Technology, 2012(19): 81-102.

[18]WEGENER M. The future of mobility in cities:challenges for urban modelling[J]. Transport Policy,2013(29): 275-282.

[19]MILLER H, WITLOX F, TRIBBY C. Developing context-sensitive liveability indicators for transportation planning: a measurement framework[J].Journal of Transport Geography, 2013(26): 51-64.

[20]YIGITCANLAR T, O’CONNOR K, WESTERMAN C. The making of knowledge cities: Melbourne’s knowledge-based urban development experience[J].Cities, 2008(25): 63-72.

[21]MARSHALL W. An evaluation of liveability in creating transit-enriched communities for improved regional benefits[J]. Research in Transportation Business & Management, 2013(7): 54-68.

[22]BADLAND H, WHITZMAN C, LOWE M, et al.Urban liveability: emerging lessons from Australia for exploring the potential for indicators to measure the social determinants of health[J]. Social Science &Medicine, 2014(111): 64-73.

[23]Domain. Melbourne’s most liveable suburbs ranked[R]. 2015.

[24]MCCREA R, WALTERS P. Impacts of urban consolidation on urban liveability: comparing an inner and outer suburb in Brisbane, Australia[J]. Housing,Theory and Society, 2012, 29(2): 190-206.

[25]RADOVIC D. Mn’M Workbook 1: Intensities in ten cities[M]. Tokyo: Flick Studio,2013.

[26]ADAMS R. From industrial cities to Eco-Urbanity:the Melbourne case study[J].Planning News, 2008,34(1):6-11.

[27]O’HANLON S. The events city: sport, culture, and the transformation of inner Melbourne, 1977-2006[J].Urban History Review, 2009, 37(2): 30-40.

[28]FINCHER R, SHAW K. The unintended segregation of transnational students in central Melbourne[J].Environmental and Planning A, 2009(41): 1884-1902.

Urban Liveability in Melbourne

Melbourne is recognised amongst the world’s most liveable cities, yet it is recognised that evaluation of urban liveability is complex.This paper adopts a historic perspective to the concept of urban liveability and evaluation in Melbourne. It takes into account socialspatial inequity and the role of urban history in shaping collective perception of urban liveability. The paper argues divergent emphases on urban liveability and the lack of a ‘local’ perspectives. It recognises urban development policy and image-building global city marketing are key forces behind urban liveability in Melbourne. Basic values such as health, safety, and dignity remain central to heterogeneous social distribution, history and social evolution of urban liveability.

Evaluation | Urban liveability | Melbourne | Historic attribute

1673-8985(2017)05-0090-04

TU981

A

习希德澳大利亚墨尔本大学建筑建造与规划学院高级讲师,博士

吴 昊澳大利亚墨尔本大学建筑建造与规划学院高级讲师,博士

李 翔澳大利亚墨尔本大学建筑建造与规划学院博士研究生