基于语料库的中外英语学术语篇情态动词对比研究

——以石油天然气类实验性论文为例

2017-11-08何力班颖超王淑雯

何力 班颖超 王淑雯

(西南石油大学 外国语学院,四川 成都610500)

基于语料库的中外英语学术语篇情态动词对比研究

——以石油天然气类实验性论文为例

何力 班颖超 王淑雯

(西南石油大学 外国语学院,四川 成都610500)

利用自建语料库,对比分析中外学者的石油天然气类实验性英语学术语篇中情态动词的使用情况,结果表明:总体上,中外学者的情态动词使用均呈现多样化的特征;较之于英语母语国家学者,中国学者在情态动词的使用频率上存在不均衡现象,尤其是过度使用can和should;中国学者过多使用中低量值情态动词,高量值情态动词must使用不足。

英语情态动词;语料库;学术语篇;学习策略

英语情态动词的研究已经不再是一个新的研究点,对英语情态动词的研究主要专注于两个方面:在情态理论指导下对情态动词本身进行研究,对二语习得者情态动词使用情况进行相关研究。

对情态动词本身的研究主要有早期Biber etal,Palmer,Quirk等对情态动词定义、分类、意义方面的研究[1]~[3],Halliday等从情态值上对情态动词的划分[4],Hinkel对英语情态动词的语法、语用及语境功能复杂性的归纳[5],Nakamura,Hinkel,Willson基于语料库的情态动词与语篇和主题相关性的研究。[6]~[8]这一系列的早期研究为情态动词和情态动词习得的研究奠定了理论基础。继而国内学者专家从语法、意义、语用方面对英语情态动词进行了进一步的研究。语法上,有对情态动词的时态形式[9]、语法范畴[10]、语法化和语法认知的研究[11];意义上,有对情态动词语义和语义特征的探讨[12],对情态动词意义的语义与语用、语境的探究[13],对情态动词逻辑意义、意义假说等方面的研究[14]。

从事情态动词使用情况研究的学者专注于情态动词习得的影响、情态序列和情态动词在习得者书面语中使用分布情况的研究:Hinkel研究发现了本族语者和二语习得者情态动词的使用差异受到主题和文化的影响[7]。梁茂成[15]、龙绍赟[16]等对中国二语习得者写作中情态动词的情态序列进行专门研究发现:中国非英语专业和英语专业大学生在书面语中情态动词的使用存在不均衡现象,中国大学生过多使用义务情态,而较少使用认识情态。程晓堂、裘晶[17],马刚、吕晓娟等[18]也利用语料库对二语习得者情态动词的使用情况进行了相关研究。但所有这些研究都是从宏观的语法、意义、语用方面对情态动词进行观察研究,这些研究的意义主要在于对情态动词理论体系的构建,而在情态动词的具体使用上的指导意义不大。

随着社会各个门类、各种学科的发展,英语情态动词研究也逐步细化。研究者们也把视角由以上两个大类研究转向专门领域、特定主题、特殊体裁中情态动词的研究。Nakamura[6]、Hinkel[7]、Thompson[19]、Gotti[20]、Smith[21]、Wilson等的研究涉及到了文本主题和体裁与情态动词的使用,并且发现情态动词的使用受到专业、主题、体裁等影响。杨信章[22]、汪云[23]等也对演说语篇、法律语篇、学术语篇、文学语篇中的情态动词做了对比分析,探讨了不同语篇中情态动词在情态系统中所占比例的差异。但前人的研究主要集中在社会科学相关领域情态动词的分布情况的呈现上,没有对特定领域习得者提出针对性的建议。实验方法一直是自然科学领域最基础的研究方法,近年来在哲学社会科学中也兴起了实验类的研究方法(实验室研究、实证研究)。本研究以自然科学中石油天然气类实验性英语学术语篇为分析语料,建立两个语料库,即中国学者和英语母语学者,统计分析两个子库中英语情态动词的使用情况,并根据研究结果,为中国大学生英语学术论文写作中的情态动词的恰当使用提出针对性建议。

一、情态与情态动词

情态在世界各种语言中都有表现,但表现形式和表达方式不尽相同。英语情态系统的主要表达方式是情态动词。情态动词的范畴化有两个向度,即情态类型向度和情态值向度。前者是基于情态意义的范畴化,后者分为高、中、低三个等级。[4]情态意义和情态量值是说话人在情态动词选择和使用过程中的主要依据。

(一)情态

情态这一概念来源于逻辑学的模态理论中的“模态”一词。起初,模态主要是表达可能、必然等客观范畴,后来又延伸到表达说话人的认识、观点和态度等主观意义。尽管学者就“情态”的定义尚未达成一致,但其可以被概括为说话人对所表达句子内容或所表达命题以及命题所描述的情景的主观态度。

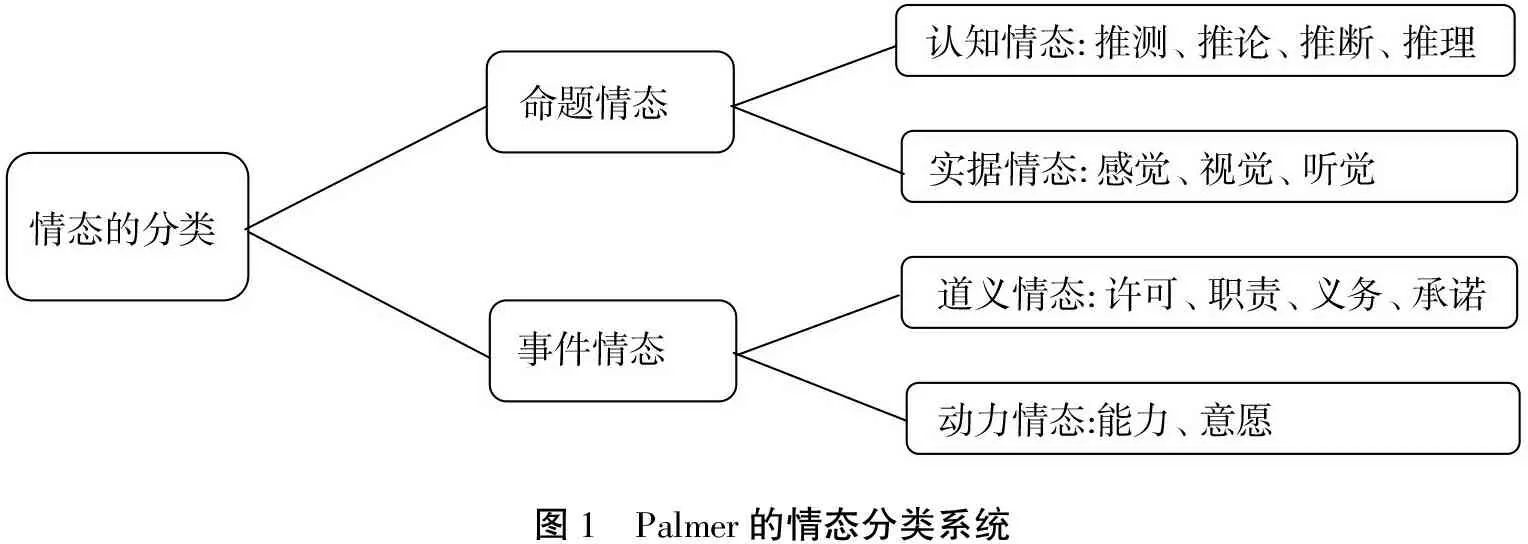

Palmer认为情态涉及话语的主观性,将其定义为一个说话人的主观态度。Palmer在情态研究上已经形成了比较完善的分类系统。他把情态分为认知情态(epistemic modality)、实据情态(evidential modality)、道义情态(deontic modality)、动力情态(dynamic modality)四类,见图1。其中认知情态和实据情态又叫“命题情态”,道义情态和动力情态又叫“事件情态”。认知情态涉及说话人对命题或相关事实的态度,涉及人对命题或事实的可能性和必然性的确信程度,表达说话人对某个命题或事实不确定性的推测;包括有事实根据的推论,依照常识的推断,以及根据原理、公论的演绎推理。实据情态是说话人为推测、推断提供客观实据和相关事实。道义情态涉及人际关系的协调。动力情态主要表达说话人的能力和意愿[3]。

图1 Palmer的情态分类系统

在英语学术语篇,特别是在石油天然气类实验性学术语篇中,研究者需要根据自己的实验数据、实验结果进行合理的推测判断,并表达自己对学术成果的信任程度,或是表达自己对他人研究成果和学术观点的立场看法,或者是根据现有的研究现状和研究成果,对同类研究的前瞻性进行预判,抑或是在通过学术语篇与其他学者进行学术交流的过程中,扩大自己的学术思想、成果影响范围等。这些都需要学者根据所要表达的情态意义、情态的意义取向和量值取向等,在学术语篇中正确地选择情态动词。

(二)情态动词

情态意义的表达方式是多种多样的,而且形式和意义之间并非简单的一一对应的关系。在语篇中情态意义有多种表达载体[24],例如:情态动词、情态副词、情态隐喻、语气附加语等,但情态动词是最基本的,也是最重要的表达方式。因此本文将把情态动词作为石油天然气类实验性英语学术论文中的主要研究对象,根据Bier et al的情态动词分类中的核心情态动词,观察其在中国学者和英语母语国家学者学术论文中的分布情况。

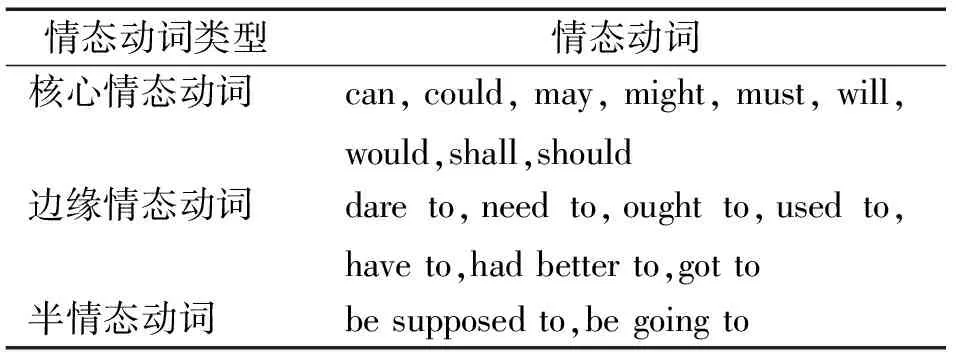

Biber et al将情态动词分成了三类:核心情态动词、边缘情态动词和半情态动词[1]。见表1。

表1 Biber et al情态动词分类

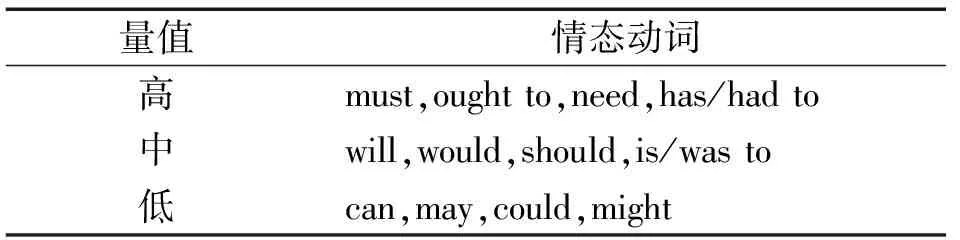

根据Halliday系统功能语法理论,情态动词是表达说话人的主观隐性的一种手段,具有不同的量值。他认为所有的情态动词都具有不同的情态量值,这种量值又被分为高、中、低三级。[4]见表2。

表2 Halliday英语情态动词量值表

二、研究方法

本研究采用语料库研究范式,自建两个语料库,分别收录中国学者和英语母语国家学者发表的石油天然气类实验性英语学术论文。建库时对语料进行了净化,仅保留各个语篇的正文部分。

(一)研究问题

本研究拟从三个方面入手,来对实验性学术语篇中中国学者和英语母语国家学者情态动词使用情况进行对比分析:1.两个学术研究群体在实验性学术论文中其核心情态动词使用整体分布情况如何?2.两个学术群体低量值情态动词使用情况如何,是否存在差异?3.两个学术群体中量值情态动词使用情况如何,是否存在差异?4.两个学术群体高量值情态动词使用情况如何,是否存在差异?

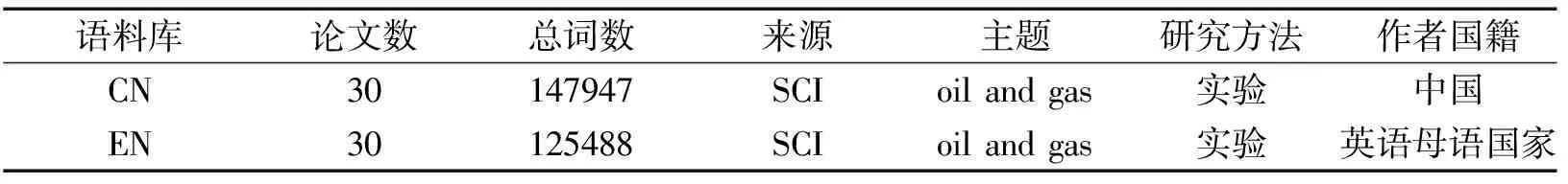

(二)语料库建设

本语料库中所有的语料都取自SCI(2015~2016年)中所收录Fuel、JournalofPetroleumScienceandEngineering、Energy等具有高影响因子的学术期刊中石油天然气类实验性英语论文。这保证了所有的论文都属于同一类型、同一档次,格式规范统一,时效性强,权威性高,质量高。本语料库为石油天然气英语论文库(OGC),库容为60,共计273435词。库下分为两个子库,分别命名为中国石油天然气英语论文库(CNOGC,以下简称CN)和英语国家石油天然气英语论文库(ENOGC,以下简称EN)。我们对库中所有作者的国籍都通过邮件予以确认,CN中的作者都为中国学者,没有出国经历;EN中的作者都来自于欧美英语母语国家,主要来自美国、英国、澳大利亚和新西兰。两个子库中的论文都进行了转码和净化。对文本的头标、摘要、图标、公式、参考文献等进行清理后,所有的文本只保留了文章的正文。以上的统计数据都是基于净化后的文本的结果。见表3。

表3 本研究自建语料库情况

(三)分析工具

本研究主要采用的分析工具有Antconc3.2.0w、Excel和SPSS16.0。首先借助软件Antconc3.2.0w和Excel检索语料库中核心情态动词的实际词频,统计出其相对频数(千词频)与CN组和EN组的差异指数;再通过Excel和SPSS16.0进行数据出图和独立样本t检验;最后,通过图表呈现两个子库中情态动词的使用特点。

三、结果与分析

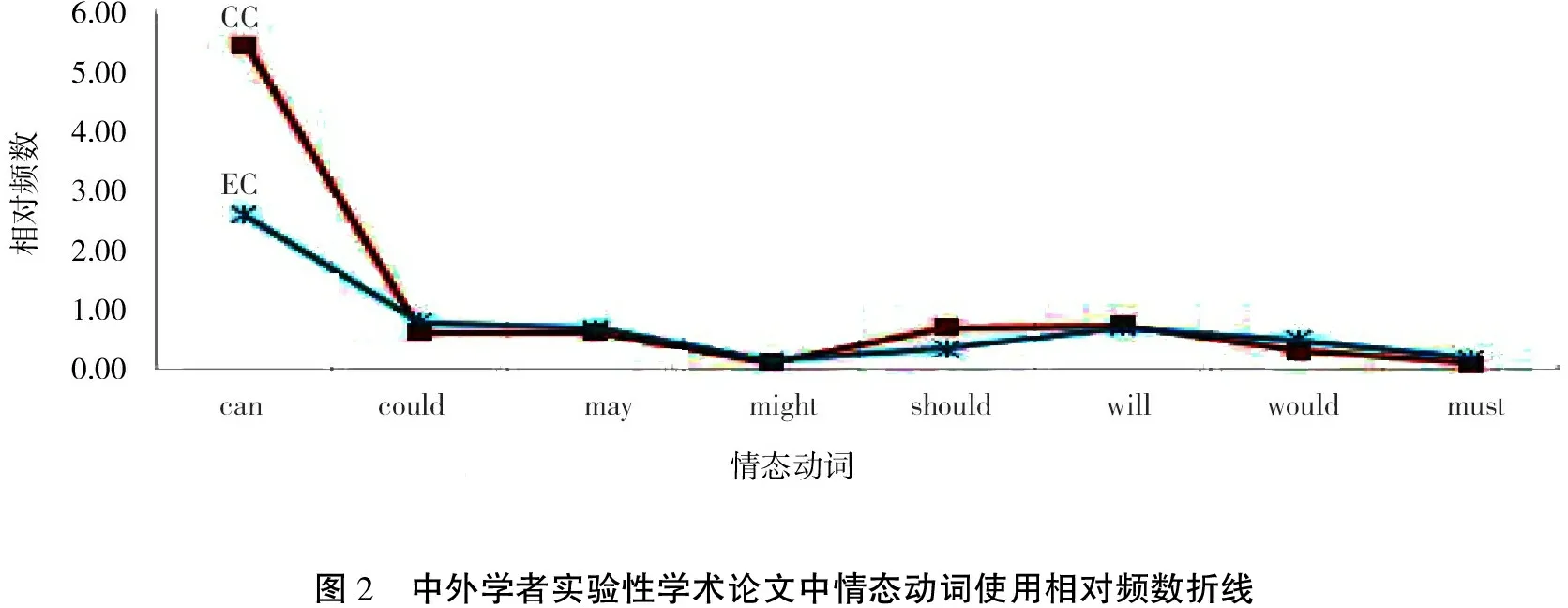

整体而言,中国学者和英语母语国家学者都使用了所有的核心情态动词,使用频数的整体趋势比较一致,并且都呈现多样化的使用特征,见图2。

图2 中外学者实验性学术论文中情态动词使用相对频数折线

图2显示,中外学者在大多数核心情态动词的使用频数上都十分接近。这表明在实验性学术论文中,中外学者的核心情态动词使用整体分布比较一致,尤其是情态动词could,may,might,will,would,must的使用情况趋同,但can和should的使用情况存在较大差异。我们认为,首先,从语言习得上来说,在中国从事石油天然气类学术研究的群体基本上都是研究生及以上学历的专家学者。他们经历了初高中、大学和研究生阶段的语言学习,对英语情态动词的语法、语用知识都有了比较系统的掌握。其次,随着中国国际化程度的进一步提高,越来越多的大学加大了对外开放的力度,接收英语母语国家的留学生,聘请欧美发达国家的教授前来讲学。与此同时,国内大学积极筹办各种国际学术交流会议,派出专家学者到国外进行国际学术交流。学术交流日益频繁的物理环境有助于国内学者掌握学术论文的语体特征。

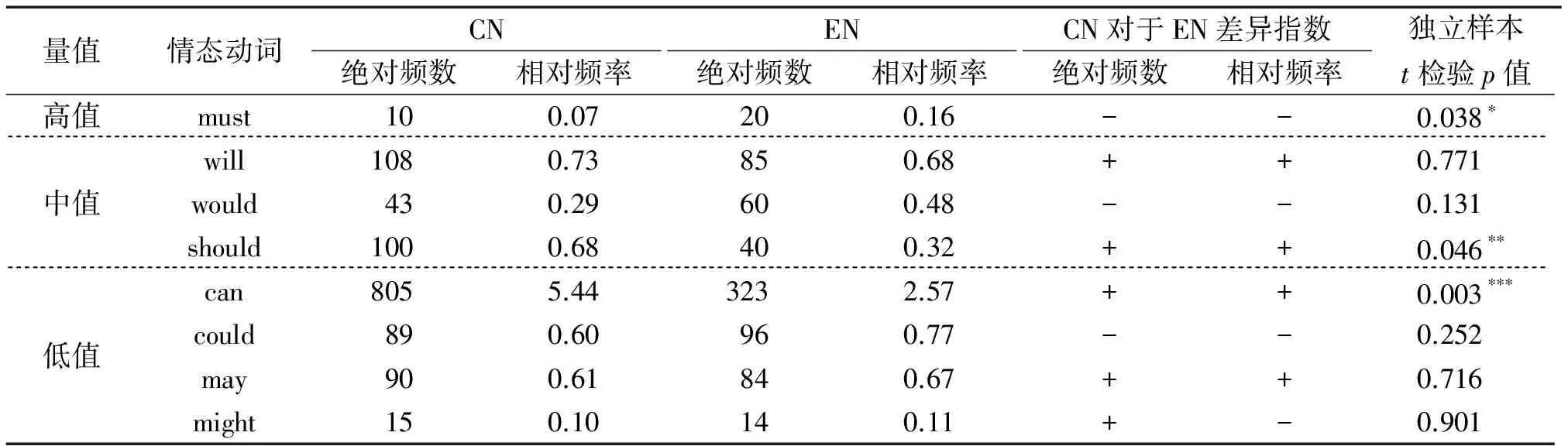

不过图2也直观显示了中外学者对于某些情态动词的使用仍然存在差异,中国学者明显过度使用了can和should,而且对于will和may也可能存在过度使用的倾向,见表4。

表4 核心情态动词在各语料库中的使用频数

注:P<0.05为存在显著性差异。

从表4中我们可以看到中国学者对情态动词can,should和will的使用频率都高于英语母语国家学者,有过度使用的倾向;而在情态动词could,would,must的使用上少于英语母语国家学者,有使用不足的倾向。再结合独样本t检验的差异显著性分析,p(can)=0.003<0.05,p(should)=0.046<0.05,p(must)=0.038<0.05。这说明can和should的相对频率显著高于英语母语国家学者,而must的相对频率却显著较低。这一发现与Aijmer[25]针对瑞典英语学习者的研究结果,以及刘华[26],马刚、吕晓娟[18],梁茂成[15],龙绍赟[16]等对中国二语习得者情态动词使用情况的研究结果存在较大差异,见表5。

表4中情态动词量值的使用情况显示,中国学者在每一个情态动词量值区,都有与英语母语国家学者存在显著差异的地方。在高量值区,相较于英语母语国家学者,中国学者对于must的使用明显不足;中量值区,中国学者则明显过度使用了should;低量值区,中国学者也明显过度使用了can。

综合以上数据分析,在实验性学术语篇中,中国学者较之于英语母语国家学者在核心情态动词的使用上存在以下几个显著的差异性特征:

首先,中国学者在实验性学术语篇中的情态动词使用呈现多样化的特征,但特别依赖于个别情态动词。本研究中,中国学者明显过度使用了中低量值情态动词中的can和should。这主要是由两个方面的原因造成的。第一,语言习得者习得顺序。在中国基础教育英语教材中,可能can和should最早出现。中国学生对先出现在教材中的情态动词最熟悉,在使用过程中也偏向于使用这一类词。第二,母语能愿动词迁移。中国的外语学习者通常用母语进行思维,在用外语进行表达时要经由母语翻译成外语输出。汉语中的能愿动词表示内在施为功能“能力”的有“会、能、可以”三种形式,表示内在施为功能“意愿”的有“会、想、要、肯、愿意”等几种不同形式,表示外在施为功能的有“得、应该、要、能、可以”等,表示推测功能的有“会、要、能、可以、应该、得”等多种形式。[30]汉语能愿动词的用法纷乱复杂,并且有很多意义和用法重复。而与汉语中能愿动词对应的英语核心情态动词寥寥无几,如can,will,should,并且这几个词的用法也复杂多变,这就导致了外语学习者语言习得过程中的语际迁移偏误。而情态动词是二语习得者感觉最难把握的语法项目之一,涉及语言态度、情感与事件态势,既能表示可能、许可、义务、必然、推测、意愿、意图与决心,还表示惋惜、忧虑、欢乐、委婉、胆敢等比较复杂细腻的情感与情绪。[16]我们据此认为,中国大学生在英语情态动词习得过程中,应尽量克服母语能愿动词的影响,进一步强化英语情态动词的语法学习,深入了解其语义和语用功能。

其次,中国学者在实验性学术语篇中过多地使用中低量值的情态动词,而对高量值情态动词must使用不足。这主要是受文化差异和思维方式的影响。文化上,受到传统儒家“仁、和”思想的影响。自古中国就讲究“谦、仁、礼、让”,加之近两个世纪西方在科教文化等方面都领先于中国,中国学者在对外学术交流过程中多以间接、委婉的方式来表达自己的学术成果和学术观点。在思维方式上,中国传统思维强调和谐、同一,崇尚群体意识,讲究中庸之道,反对走极端、抢风头,整体偏向于保守、僵化以求稳。而西方传统思维则强调主客体二分法,天人对立,秉承以科学认识为基础事实统摄价值判断[31],加之西方盛行个人主义,强调人人平等,在学术交流中尽显客观性。据此,我们认为中国大学生在英语情态动词习得过程中应了解西方文化,注重采用英语思维方式。此外,通过对语料库中情态动词must的检索发现,中国学者使用的结构都是“主语+must+动词原形”,这一结构表达的是道义情态中的许可、职责、义务、承诺等情态。而国外学者则使用“must + be”这一结构,是依据实验数据和结果的推测情态。

从表5可看出,本研究与前人在不同专业和不同学术体裁中的研究结果存在差异。在Gotti[20](P282)对赫尔辛基英语语料库的调查中,will出现了高频率和逆时增长的现象,尤其是在对话和新闻语篇中。梁茂成在中国大学生笔语的情态序列的研究中发现:can,will,should和must在学习者语料库中的频率明显高于本族语者,而could和would的频率则明显低于本族语者。[15]而龙绍赟在中国英语专业大学生英语论文中的情态序列使用特征研究中发现,can,should,will,may被过度使用[16]。但本研究发现:中国学者can和should的使用频率高于英语母语国家学者,存在明显的过度使用;而在高值情态动词must的使用上存在明显的使用不足。Nakamura在研究美国的Brown语料库和英国的LOB(Lanchester/Oslo-Oergen)语料库时,发现情态动词不仅与体裁有关,而且与具体的语料库也有关[6]。Wilson对印度英语书面语语料库Kolhapur的研究同样证明了情态动词的使用与文本体裁有关。[8]同时,Thompson对英国Reading大学博士论文的研究结果显示,情态动词的词频数与涉及的专业有关[32]。汪云对演说语篇、法律语篇、学术语篇、文学语篇中的情态动词做对比研究后发现,语篇中情态的实现方式非常多样,有多种语法范畴可以表达情态意义,并且各种情态手段可以在语篇中造成数量和质量上的突出。[23]本研究与其他研究的差异是由专业、语篇、语料库的不同造成的。学术语篇本来就要求学者在表达观点、呈现研究结果时避免主观,保持客观,因而在石油天然气类实验性题材的学术论文中,情态动词主要被用于根据实验和实验数据对学术观点和结果进行推测。因此,中国大学生在情态动词习得过程中应该注意不同专业、不同语篇、不同题材的语篇对学者书面语的要求和情态动词使用的限制。

四、结语

本研究是基于实验性学术语篇语料库,对于石油天然气领域学术论文中情态动词的研究。研究发现:中国学者在书面语篇中情态动词的使用呈现出多样化的特征;较之于英语母语国家学者,中国学者在情态动词的使用频率上存在不均衡现象,特别依赖个别情态动词,尤其是can和should;中国学者过多使用中低量值的情态动词,而对高量值情态动词must使用不足。对此,本研究从母语、文化、题材等方面对中国学者和英语母语国家学者之间核心情态动词使用的差异进行了分析,并为中国大学生的情态动词习得提出了针对性的建议:第一,中国大学生在英语情态动词习得过程中,应尽量克服母语能愿动词的影响,进一步强化英语情态动词的语法学习,深入了解其语义和语用功能。第二,中国大学生在英语情态动词习得过程中应了解西方文化,注重采用英语思维方式。第三,中国大学生在情态动词习得过程中应该注意不同专业、不同语篇、不同题材的语篇对学者书面语的要求和情态动词使用的限制。

[1]Biber,D.et al.Longman Grammar of Spoken and Written English[M].New York:Longman,1999.

[2]Palmer F.Mood and Modality[M].Cambridge:Cambridge University Press,1986.

[3]Quirk,R.A.Comprehensive Grammar of the English Language[M].London:Longman,1985.

[4]Halliday,M.K.A.An Introduction to Functional Grammar[M].London:Edward,1994.

[5]Hinkel,E.The Effects of Essay Topics on Modal Verb Uses in L1 and L2 Academic Writing[J].Journal of Pragmatics,2009(41).

[6]Nakamura,J.Quantitative Comparison of Modals in the Brown and the LOB Corpora[J].ICAME Journal,1993(17).

[7]Hinkel,E.The Use of Modal Verbs as a Reflection of Culture Values[J].TESOL Quarterly,1995(2).

[8]Wilson,A.Modal Verbs in Written Indian English:A Quantitative and Comparative Analysis of the Kolhapur Corpus Using Correspondence Analysis[J].ICAME Journal,2005(29).

[9]岳好平.英语情态助动词时态形式的有无[J].湘潭大学社会科学学报,2001(3).

[10]易仲良.论英语动词情态语法范畴[J].外语与外语教学,2000(3).

[11]邵斌,王文斌.英语情态动词must的语法化和去语法化认知阐释[J].现代外语,2012(2).

[12]秦裕祥.英语情态动词的语义、语义特征与时态[J].外国语,1994(2).

[13]赵璞.英语情态助动词意义的语义语用分析[J].外语研究,2004(2).

[14]白世俊.论英语情态助动词意义假说及单义回归[J].外语与外语教学,2000(11).

[15]梁茂成.中国大学生英语笔语的情态序列研究[J].外语教学与研究,2008(1).

[16]龙绍赟.中国英语专业大学生英语议论文中的情态序列使用特征研究[J].外国语言文学,2014(2).

[17]程晓堂,裘晶.中国学生英语作文中情态动词的使用情况——一项基于语料库的研究[J].外语电化教学,2007(6).

[18]马刚,吕晓娟.基于中国学习者英语语料库的情态动词研究[J].外语电化教学,2007(3).

[19]Thompson,P.Modal Verbs in Academic Writing[A].Kettlemann,B.,Marko,G.Teaching and Learning by Doing Corpus Analysis[C].Amsterdam/New York:Rodopi,2002.

[20]Gotti,M.Shall and Will in Contemporary English:A Comparison with Past Uses[A].R.Facchinetti,M.Krug & F.Palmer.Modality in Contemporary English[C].Berlin & New York:Mouton de Gruyter,2003.

[21]Simth,N.Changes in the Modals and Semi-modals of Strong Obligation and Epistemic Necessity in Recent British English[A].R.Facchinetti,M.Krug & F.Palmer.Modality in Contemporary English[C].Berlin & New York:Mouton de Gruyter,2003.

[22]杨信章.英语的情态手段与语篇类型[J].外语与外语教学,2006(1).

[23]汪云.英汉情态动词语篇中的对比研究[J].成都大学学报(教育科学版),2008(4).

[24]汤敬安,唐玉玲.情态语义的非范畴化[J].湖南科技学院学报,2007(11).

[25]Aijimer,K.Modality in Advanced Swedish Learners Written Interlanguage[A].Granger,S.,Hung,J.,Petch-Tyson,S.Computer Learner Corpora,Second Language Acquisition and Foreign Language Teaching[C].Amsterdam:John Benjamins,2002.

[26]刘华.英语专业高年级学生的情态动词用法[J].宁波大学学报(教育科学版),2004(5).

[27]王金铨.基于SWECCL的中国英语学习者情态动词使用研究[J].疯狂英语(教师版),2007(1).

[28]何燕,张继东.基于语料库的科技英语情态动词研究[J].东华大学学报(社会科学版),2011(1).

[29]李鑫,胡开宝.基于语料库的记者招待会汉英口译情态动词的应用研究[J].外语电化教学,2013(3).

[30]赖鹏.汉语能愿动词语际迁移偏误生成原因初探[J].语言教学与研究,2006(5).

[31]乔玲玲,孟江虹.情态动词与情态序列误用之思维差异[J].长春理工大学学报(社会科学版),2014(5).

[32]纪小凌,陆晓.中美大学生情态动词使用对比研究[J].中国外语教育,2008(3).

2017-06-01

四川省科技厅软科学课题(2015ZR0156);2017年“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛;西南石油大学第十六期(2016~2017年度)课外开放实验(KSP16302);西南石油大学国际油气资源区语言文化研究中心2017年度研究生创新基金项目(YQCX2017006)

何力(1989—),男,四川营山人,硕士研究生。

H313

A

1673-1395 (2017)05-0103-07

责任编辑强琛E-mail:qiangchen42@163.com