弘彰佛学 一味恬静

2017-11-07沖和

◇ 沖和

弘彰佛学 一味恬静

◇ 沖和

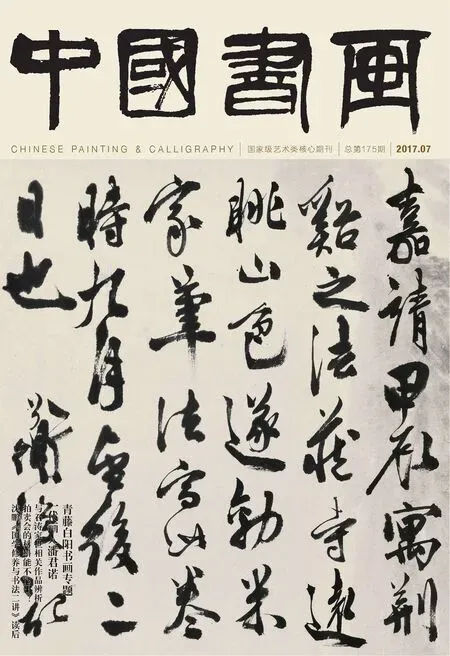

谈及近代书法史,弘一法师是一位不得不提的人物。我不敢说是否绕得开去,至少在我排出的近代以来有影响力的十位中,李叔同就没在其内。但这丝毫不影响他的书法魅力,因为所谓影响力要考虑到书法教育的层面,而晚期的李叔同—弘一大师的教育当在佛学,而非书学。

理解到这一层,即能对弘一的书法有更深的感悟。毫不讳言,我个人更喜欢弘一早期,也就是出家之前的书法。其实这篇文章更应该叫“李叔同的书法”,但丰子恺说,李叔同人生有三层境界,如上层楼,不可中途废止登临。更何况之前有一篇题名《李叔同的书法艺术》的文章,却着眼于“复归平淡”。于是我们主要谈谈他平淡之前的书法。

弘一法师的俗家父母属于老夫少妻。父亲李筱楼先生68岁的时候才有他,而他母亲王太夫人这时才19岁。青春、生命与老迈沟通构成一种特殊的生长氛围。五岁的时候,筱楼先生病故。作为幼童的李叔同,很真切地经历死亡。因为父亲临终前,请多名僧人诵《金刚经》,并不许一人入内,但尚是小孩的李叔同偷偷掀开帘帷窥视。年谱上说,“临公而殁,安详而逝。师时见僧之举动,皆可爱敬”。后来弘一多次书写《金刚经》,是不是因为这个缘故,我们不可妄自猜度。但此时,佛缘已自暗自生出。

后来,幼年李叔同开始学书,从篆书入手,而至北碑。这属于比较苍老的风格。尽管父亲离世,已接近中年的长兄支撑门庭,李家仍旧富足。李叔同得以结交诸多前辈耆老,更能跟朋辈交游,甚至有结拜的事情。这说明李是内中有热肠的人,又赶上家有资力,与很多新潮的事情都有接触,甚至在考试中都直言矿业。但却牵连到康梁事端,避祸沪上,做起年轻的寓公。也因于此,23岁的李叔同入南洋公学,接触法律学。26岁,母亲去世,他却提倡丧礼改革,弹钢琴送别母亲。

这些看似同他学书无关,但在暗中影响着他的书法艺术。熊秉明在《弘一法师的写经书风》中言“弘一有某种内在的郁结,在皈依后并未有完全的解脱”。即便是将字体变长,用笔廋退,却也并未得以舒展,并且我也从未见过一位僧人用过那么多的释名。据不完全统计,他出家后的法名有一百多个,这与他所谓恬淡的书风有着截然的对比。马一浮说:“大师书法,得力于《张猛龙碑》,晚岁离尘,刊落锋颖,乃一味恬静,在书家当为逸品。尝谓华亭于书颇得禅悦,如读王右丞诗。今观大师书,精严净妙,乃似宣律师文字。

弘一法师晚年的书作,多有录《华严经》句或集《华严经》句为联者,其书风之恬淡、境界之超脱,又兼有童稚烂漫的趣味。此作为弘一法师晚年所录《华严经》句:“愿令一切皆清净,到佛庄严之彼岸。”上款人为开澜居士。此类作品和他早年书作的风格形成鲜明的反差,但从早年的李叔同到晚年的弘一法师,心境的差异始终外化在其书风上。

大师深究律学,于南山、灵芝撰述,皆有阐明。内熏之力自然流露,非具眼者,未足以知之也。”不知道其中“一味恬静”,是不是暗中别有深意呢?

有人将弘一的字视作“日常书写”,看重后期的手信与抄经,大体是没有错的。尤其是对早年就精研书法,又受到美术、音乐等相关领域熏习的人,他的书件都有特定的美感。但要知道弘一在出家之后,是以修习佛法为尚,而书法则是修佛的一种途径,如他常言“发心学写字”。我们在前面也说到了他的教育在佛法,正如他有次明言:“今天虽然名为讲写字的方法,其实我的本意是要劝诸位来学佛法的”。所以,他晚期字数较多的书件很容易点染到“公文化”的气息,倒不如他此时的字数较少的作品。这些包括对联、佛语等,与日本少数字书风不同,不甚强调视觉化,但也脱离文本的束缚,对字体用笔加以琢磨,又没有早期迅猛机心。特别是他此时的篆书对联,结体稍宽博,用笔缓散,天然烂漫。不过要享天然图画的风光,先要做构木结庐的笨事。可人一日的精力总是有限,以学佛为课自然没有办法将长篇文字逐一琢磨。我法缘甚浅,无法窥测弘一法师的佛学精奥,但以其早年的经历推断,他多半会以治学的劲头钻研佛法,一如马一浮所言“深究律学”,只不过被书名所掩。

某年,我在中央美术学院美术馆将他的一幅油画看了又看。展陈也颇有意趣,一面是他的自画像,另一面则是新发现经修复的裸女半身像,观己,观人,色相,空相,但又不似一休,也不像良宽,总有一丝的在家。富贵人,清凉心,委实是难得的,难怪丰子恺说他的老师,为了照料自己的灵魂世界,爬到第三层楼上去了。照料久了,是连艺术也都是抛弃的,或许他也不是纯粹的艺术家,后者是以艺术当他自己的宗教的。想起画布上密密麻麻的笔触,像极了他所起过的若干法号。

(作者单位:中央美术学院)

责任编辑:刘光