拍卖会的材料能不能用?

2017-11-07薛龙春

薛龙春

浙江大学文化遗产研究院教授

拍卖会的材料能不能用?

薛龙春

浙江大学文化遗产研究院教授

作为研究资料,拍卖会的作品能不能用?这几乎是一个不需要回答的问题。就像若有人问私人饭店的酒席能不能吃,大家都会骂他傻。但今天这个问题,值得花费一篇短文来认真回答。

最近,我给一家杂志写的文章,用到清代某书家的作品,为了说明问题,我提供了十来件不错的图版。编辑一开始很是满意,但过了一段时间告诉我,这些图一张都不能用,因为全是拍卖会里的。我解释说:一、《中国古代书画图目》中一件此人的作品未收,如果有,我可能会优先使用;二、拍卖会的不一定就是假东西,我写文章,文责自负。编辑非常礼貌地坚持他的看法,说他们杂志“比较谨慎”,这是“传统”。

我很理解这位编辑,虽然拍卖会里的东西不一定就不真,博物馆也不一定就真,但杂志如果刊登了博物馆的假东西,他不会有什么责任,而如果假作品来自拍卖会,人家会说他大概有什么个人目的。这就如同台北故宫博物院举办董其昌大展,他们自己承认里面有不少存疑的作品;故宫博物院办晚明五家展,自己虽然不说,但还是有观众发现了其中部分伪作。作为博物馆,展览中出现伪作,大家都没有道德上的问题;换着是办私人的展览,情况就大不相同,就会引来谣诼。所以国内一些大博物馆常常声称,如果借展方同时打算展出私人收藏(这些作品大多来自拍卖会),则他们拒绝提供任何一件藏品,一副薰莸不能同器的架势。

与杂志的谨慎相类似的是,有些学者在自己的研究中从不使用拍卖会上出现过的作品,原因也是“出于谨慎”。我不知道这是什么逻辑,因为你没有判断力的话,即使整本书都用博物馆的存货,保险系数未必就会提高,比如上海博物馆网站里挂的王铎条幅就绝假无疑。2015年,我在台北访学时,曾就此问题讨教过当地学者,他们也基本不使用这类作品,原因是鉴定太难,但如果有谁能自如运用这些作品,他们深为佩服。这恐怕才是更加合适的态度,自己不敢用,不代表别人就不能用,不代表别人使用都别有用心。

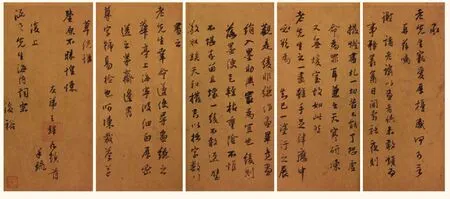

王宠诗扇书《送钱太常元抑》二首、《宿鸡鸣山》、《赠朱振之》等四首,收入《雅宜山人集》卷二、卷五。款识云:“嘉靖癸未四月望日,与永夫燕坐,为书近诗三章,绿阴鸣鸟,颇有幽致。永夫或能继我倡也。王宠履吉识。”钤白文“履吉之印”。嘉靖癸未为嘉靖元年(1522),此前的正德年间,王宠有纪年的小楷作品只有上海博物馆藏《赠别家兄履约会试七首》卷、扬州博物馆《圣主得贤臣颂》卷及东京国立博物馆藏《刘仪伯妻吴氏墓铭》,在观察王宠小楷体势由纵而阔的嬗变时,这件扇面有重要的价值。这件作品对于确定三诗纪年及王宠与朱振之(朱应辰,宝应人,朱应登之弟)订交的时间也有帮助。

王铎在手札中自称“事务丛集,日间奔驰,夜则拨镫,书札一切,苦不能了”,他答应为涵老作画,但焦送来的是绫非缣,王铎认为作画毕竟画绢入墨助兴,最为相宜,而绫落墨便走,轻枯重阴,所以他打算以绫卷作书数行赠之,并希望对方“寻画缣之华亭、上海、宁波细白厚密送之茅斋”,以便作画。据“边书尊字号,易检也”,可知王铎书画应酬极为繁剧。札后钤朱文“王铎之印”。据考涵老为三原焦源溥,万历四十一年(1613)进士,天启五年(1625)十月服阙还朝,与王铎等人相聚,王铎曾草书《唐人诗》卷,今藏济南市文物商店。本札亦作于此际,由此可知王铎对绫绢等物质材料的态度。

古代书画,无论存于何处,对于研究者而言其实都一样。一件作品的研究价值,不是它待在哪个场决定的,也不是它值多少钱决定的。一件民间收藏的信札,可能不过区区数万元,但对于相关研究者来说,其价值也许超过博物馆中国宝级的作品。从某种意义上说,拍卖会是艺术史研究的武库(尤其对明清艺术史而言),如果没有这二三十年的拍卖市场,就不会有这么多私人收藏的书画与碑帖被公开,而这些被公开的材料极大丰富了我们的视野。2016年11月,浙江大学召开“收藏与鉴定史国际会议”期间,傅申先生曾公开说:我们这些年的艺术史研究都是拜拍卖会所赐。他的说法我深为赞同。差不多从十年前开始,北京的“三大拍”只要抽得出时间我都会去看,目的就是从中找材料,同时也练眼力。有关作品物质性的知识与经验,比如纸墨的性能、墨色、单字的尺寸、毛笔的新旧、软硬、印泥、装潢格式等,通过上手可以获得不断的积累。虽然博物馆藏的东西更多,也可能更真,但目前情况下,上下其手几乎是不可能的,我们甚至连正常的申请调阅也非常困难。至于购买图版,常常开出来的都是天价,他们高举创收牟利的大旗,而不像大都会博物馆那样完全免费,或者像佛利尔美术馆那样,学术用途的收费只是象征性的。但在拍卖会,你可以近距离、零距离接触所有或真或假的展品,拍照留存,这样的机会对于我们而言有多宝贵!

就我这十年间研究的王铎而言,他的作品、信札、诗稿、题跋、碑帖等等每年总能见到十来二十件新东西,其中一些还有很高的研究价值,这里仅举数例,以说明拍卖会资料的重要性。比如王铎题跋,这几年见到的就有嘉德出现的《跋乙瑛碑》,匡时出现的《跋松谈阁印史》,保利出现的《跋圣教序》,佳士得出现的《跋沈周画卷》等。我在研究王铎的收藏与鉴定活动时,这几条材料都很有用,而且除了《跋圣教序》的部分内容收入《拟山园集》外,其余的他处皆未曾见,可以说都是独一无二的。又如,2014年匡时春拍见到一件王铎草书《临王献之帖扇》,我记得同样的内容与落款曾经刻入《延香馆帖》,当时就很怀疑:一个手卷怎么就成了扇面?不久我又在保利见到王铎小楷《五律十首扇》,这件东西曾刻入《敬和堂藏帖》。我又联想起以前在旧金山亚洲艺术博物馆见过一件王铎《临帖扇》,是刻入《拟山园帖》的。这几件作品一旦勾连起来,我才意识到墨迹在编排入帖石时,其形制、格式是有所改动的,我们甚至可以推论,《拟山园帖》中凡短卷之属,其本来面目应该都是扇面,因为王铎传世作品中几乎没有一件短卷。再如,保利2014年秋拍出现王铎《致戴明说三十札》,这些信札中一部分刻入《拟山园帖》,有些还保留了戴明说收信后的题记,可以帮助我们了解发信与收信的时间。故宫博物院也藏有类似一批王铎《致戴明说札》,其中有一些也刻入《拟山园帖》。综合使用这两批材料,我们可以对于墨迹、刻帖与书籍三者的关系有新的思考,因为王铎的同一封信札恰好同时留下了这三种存在形式,这是如何难得的材料!如果这时你要“谨慎起见”,只用故宫博物院的藏品,而对拍卖会的材料视若无睹,无疑就浪费了大好机会。

因此,重要的不是艺术品的娘家在哪里,而是你对研究对象的熟悉程度、对真伪的把握能力、对研究价值的判断力如何,而这将最终决定哪些材料能够被发现,并得到最合理的利用。纠缠于姓公还是姓私,对于学术研究而言不仅毫无意义,而且无聊,我们更不必以“与市场的距离”来为自己的 所谓崇高感背书。

好在也有一些同行觉得拍卖很值得看,我到北京看预展,常常遇到美院的教师带着学生穿梭于展厅。这让我想起美国学者训练学生的办法。2009年5月,我去加州大学旧金山分校,石慢与李慧漱夫妇将他们所在学校的研究生集中在一起,我们有一个下午的座谈,这些研究生的学期论文都是研究本地一位重要藏家的藏品,两位老师带着学生去收藏家那里观摩,然后每人根据兴趣选取一件或一组作品展开研究。这是非常好的训练手段,白谦慎先生以前在波士顿大学时,也常常带学生去翁万戈、张充和、王朴仁等先生家中观看收藏,我曾经参加过不止一次。这种与作品的亲近曾经是文人把玩艺术品的常态,今天的研究者虽说这样的机会不多,但这种亲近感是值得增进的。图像与物品毕竟是两回事,有很多议题只能从物品而不是图像中产生。我们的公立博物馆还没有养成为学者与研究性教学服务的习惯,他们常常因为藏品既多又好而油然生出自豪感,但博物馆真正的自豪感应该来自藏品被大量观看与研究,发挥作用进而成为经典。无论从哪个方面说,拍卖会与私人收藏都是博物馆的重要补充,在博物馆藏品难以接近的情况下,拍卖会因预展的公开性、讨论的开放性为艺术史研究增添了许多话题、角度与可能性。

不要老拿道德感说事,那是没有道德的人最喜欢做的事。毫无疑问,拍卖会不可能杜绝赝品,它的目标也不是学术而是成交价,但拍卖会绝不是假货与铜臭气的代名词。如果你还相信道在瓦甓,你就应该相信,钻研其中有可能完成绝对漂亮的研究。

责任编辑:刘光