透过历史云层的设计之光

2017-11-06许平

许平

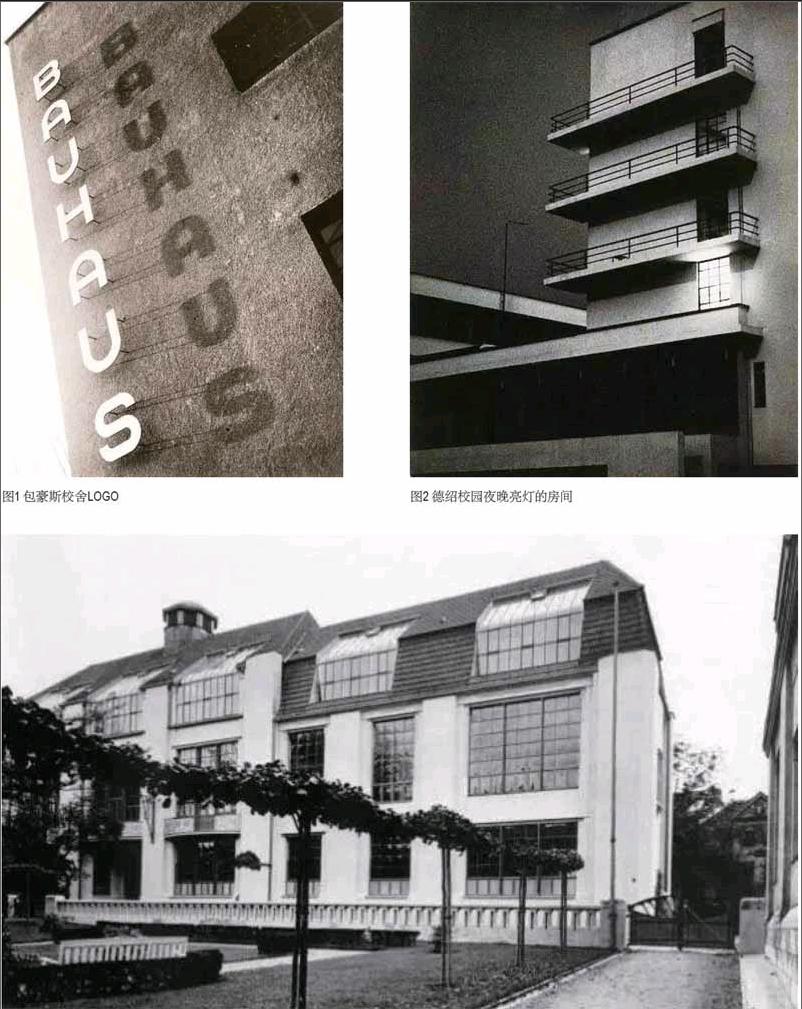

北京的金秋是最好的季节,各种活动都聚集在一起,难免记不大清。但是,今天,9月19日却有一个特殊的意义,1919年是包豪斯诞生的一年,再过两年,我们就要迎来包豪斯百年诞辰的2019年,所以主办者选择了今天“9·19”作为这个论坛的日子,既有象征性也特别好记。很长一段时间里,包豪斯对于设计界都是一种光荣、崇高而神秘的存在。它犹如厚厚的云层后面射来的一束光,眩目而遥远。即使光的照耀中什么都看不见,但它的指向性与垂范性无可怀疑,在设计界谈不谈包豪斯、怎么谈包豪斯,似乎成为检验专业性的一种标准。

随着东西德的统一与欧洲设计史学术的开放,这种神秘光源体的坚硬外壳正在被逐渐打开,人们终于可以越过厚厚的尘封,走近真正的历史包豪斯,从而近距离地感受这个神秘能量体的内核、外缘以及它的精神结构。尽管对于解密不久的文献译读还需要一段过程,但毕竟,包豪斯已经不再是那束亮得耀眼、但又紧锁在历史深处的眩光,而被拉回到一种触手可及的物理现实。就如这个展览所呈现的,我相信,即使只是通过建筑与环境视频所呈现的包豪斯,也一定会带来任何语言都难以代替的那种温暖内心和振奋呼吸的感觉,不仅因为那种风格的单纯与肃穆,更因为简朴与辉煌的对比中所映显出的开拓胸怀与精神伟岸。在此之前曾经很多次想像过这个展览长什么模样,但是今天踏进现场的瞬间还是被震撼。感谢魏玛包豪斯大学鲁道夫教授带来的这个展览,并且以如此独特的形式展出,也许场景本身就具有最好的带入感,而且我相信,越是走近这种存在的真实基础,这种感受会愈加强烈,直至将简单的信仰转换成一种继续同行的持久冲动。

随之带来的问题是,经历过这种“重回包豪斯”的历程,“神秘性”已被消解的包豪斯会不会面临魅力消解的尴尬?我相信不会。正如历史学家所宣称的“—万个读者就有—万个汉姆莱特”一样,对于中国的读者、观者与追随者,包豪斯已经是另一种不同于其本体的存在。在中国现代设计史展开的过程中,包豪斯的真正价值在于,它始终代表着一种现代性的启始,一種未来的想像与创造,一种以艺术的情怀驱赶现实困境的努力,以及在拮据的现实中昂首把握未来的抗争。

在亚洲国家中,真正有机会接近包豪斯本体人事的唯有日本,中国设计界、乃至中国社会理解和接纳包豪斯是通过翻译和介绍的过程间接展开的,这不仅在时间维度上被延迟至五十年代前后,并且在内容向度上也经历?--个迂回曲折的过程。也是在这个意义上,包豪斯一度成为标志着现代设计的一扇窗。这扇窗很有意思,它关上则意味着世界设计发展的一个闭合,打开则成为认识现代设计进程的一个入口。在很长时间里,对于中国设计界,它是世界设计史进程的一个“结束语”。直到九十年代,我接到日本神户—所大学发来的《调查问卷》,希望了解在中国还有多少设计院校仍然在讲授包豪斯,我才意识到,包豪斯也已经是接近一个世纪之前的历史了。从这个节点开始,我才真正意识到,包豪斯不是一个历史环节的结束,而是一种“现代性开启”的首站。这也就是我们这个展览的主题所寓示的,叫作“包豪斯时代”。

这里所谓的包豪斯时代,不是一个“设计”的时代,也不是一个“教育”的时代,更不是一个“艺术”的时代,而是一个将人类的创造力引向“现代性开启”的时代,它要将对于物的现代性塑造与人的现代性塑造同时溶入一个同一性的理想与刻度之中。当然,这里的“现代性开启”不是指波德莱尔在1863年首提“现代性”的那种现代性开启,而是指将人类创造能力中的“极性张力”、将分散于多种艺术表达形式之中的创造极性融成一个整体、也就是包豪斯形式大师奥斯卡.施莱默主笔,原本计划作为一份宣言出现在《包豪斯魏玛首展:1923年7月-9月》宣传手册中的开篇《宣言》中所描绘的、“能够接纳、贯通和联合艺术、科学、技术三者、同时影响研究、教育和生产三者、据此建造作为寰宇寓言的人类艺术摩天塔”的宏伟气概、能够“平衡极性之间的对立”、“将一切积极的事物综合、提炼、强化和浓缩,以便形成一个坚实的中间地带”,合为一个统一的创造性主体的自觉能力与反省能力,这是将个体的、冲动的艺术热情转换为坚韧不拔地推动社会进步的自觉努力的现代设计、现代设计教育的历史性开端。

时过境迁,星转斗移,近一个世纪来,围绕着包豪斯的风风雨雨、是是非非逐渐归于平静,我们终于可以静下心来,透过历史的棱镜,把包豪斯的真正内涵进行—次梳理与分析。

我本人认为,对于中国设计界来说,或许存在三种不同意味的包豪斯。即组织的包豪斯、行动的包豪斯与思想的包豪斯。

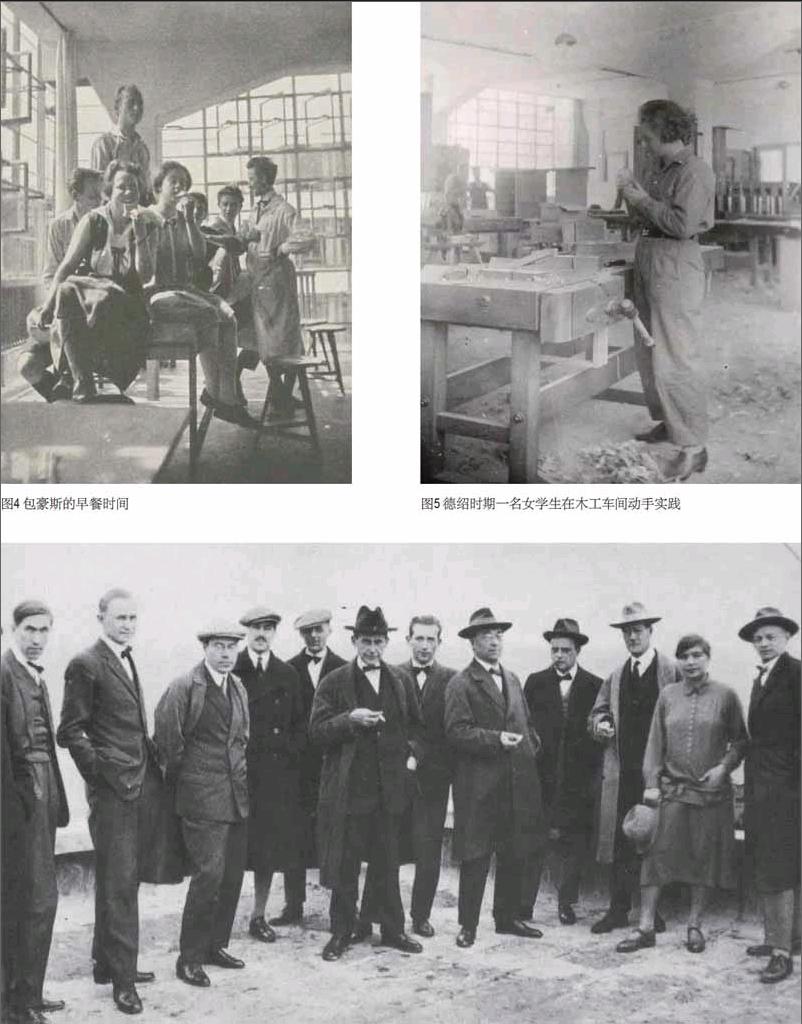

所谓“组织的包豪斯”是一种知识层面的存在。从德意志制造同盟到魏玛包豪斯、到德绍包豪斯、再到柏林包豪斯、甚至美国伊里诺依理工大学的包豪斯,包豪斯成为一种新型教育体系的节点标志,通过这些节点的连接,在充满坎坷的历史平面上开辟出一条现代设计教育的理性道路。“行动的包豪斯”是一种经验层面的存在,从包豪斯的组织结构到工作坊构成,从包豪斯的产品到包豪斯的课程,从沃尔特.格罗皮乌斯、密斯·凡·德罗、瓦西里·康定斯基、保罗·克利、奥斯卡·施莱默、利奥尼.费宁格,到约翰·伊顿、乔治·穆希、拉兹洛·莫霍里·纳吉、马塞尔·布劳尔……,这一系列如雷贯耳的大师明星,他们丰富的实践、他们里程碑式的作品、他们不朽的艺术人生、他们一脉相承又各自独立的学统传承,是一个丰富的宝矿,永远带给后来者以无限的包豪斯想像。但是“思想的包豪斯”,却是一个最难梳理而又晦涩陌生的存在。长期以来人们对于包豪斯经验中包含思想内涵的解读过于顺畅,忽略了其立场冲突、思想对峙与理性思辩的一面。最近由青年学者周诗岩撰写的《包豪斯悖论》触及这个话题,同时译介了1923年包豪斯首展中最终未能问世的《宣言》,其中提到包豪斯理念中所包含的“总体取向”与“个性取向”的悖论、在无法弥合的裂隙中被匆匆掩饰的统一体,文章对此做了很好的分析,同时指出包豪斯的能量黑洞,恰恰正在于包豪斯的悖论“早就以最大张力内置在她的核心”之中,这一外表上看起来影响了包豪斯后来命运的矛盾对立,事实上却正是短短的十四年中形成包豪斯不灭光辉的重要来源。endprint

今天,当我们回首这个在曲折与冲突中坚定前行的包豪斯时代,人们可以更加深切地体会到,格罗皮乌斯及包豪斯的贡献,正在于以一种敏锐的历史感觉把握了时代的复杂气象,从而以非凡的勇气及意志展开一场“为个人的艺术”抑或“为公众的创造”两条对峙路线的融合创新,在百年之后的今天空前鲜明地凸显其内涵的丰富性与历史挑战性,令人对这位天才大师平添几分尊敬。

关于包豪斯时代的讨论可以展开的主题还有很多,但我认为最重要的一点,是作为设计以及设计教育对于未来大势的高度敏感性。包豪斯所在的时代是战乱叠起、百废待兴的荒芜时代,包豪斯所在的德国以及当时的德国教育,也是长期分裂、但求自保的平庸时代;包豪斯并非第一个开展工艺教育改革的学校,当时在德国类似的新制工艺学校超过60所,而最终唯有包豪斯能够脱颖而出,成为历史的永久标签。其成功如此,得益于格罗皮乌斯敏锐过人、精明过人的“未来感”,与今天我们有些舆论强调“设计不应关注未来,而应着重于当下”的调调不一,他在包豪斯创建之初几份署名发表的重要文献中毫不含糊地表达对于设计的“未来性”的既器重又务实的态度。所以我想借此机会也向中国的設计及设计教育界郑重呼吁,在世纪面临巨变、中国面临巨变的当下,更加认真、更加切实、更加敏锐地关注未来、思考未来,以未来的趋势反观今天的设计定位与教育内涵。

如果把话题转回当下,那就是一一从包豪斯的经验出发,今天的设计应当包含哪些对于未来的敏感、如何展开对于未来的想像?我想强调的是,今天的中国设计,应当像当年的包豪斯一样,站在时代巨变的风口浪尖,高度关注三个方面的发展趋势。这就是:高度关注未来知识的生成、高度关注未来设计的变化、高度关注未来教育的方向方式。

关于未来知识,是关系到未来认识的根本性基础。过去的几十年内,人类科技与社会科学知识产生巨大进步,尤其是近几年来新兴科技取得长足进步。这些进步与变化足以影响未来的生活方式,是从事未来人类生活方式设计的关键性基础,所以今天必须高度关注、充分思考这些新兴科技条件为未来带来的影响。比如量子科学,是奠定21世纪人类物理观、现实观、世界观的基础,我们必须及时地思考这些变化,以更精准的方式观察世界、考量设计、创造未来。关于未来设计,尤其要关注的是,设计已经不再是单纯的改善功能提供服务的方式,而是正在成为人类社会联接理想与现实的可信赖的、无处不在的桥梁,在新的复杂条件与复杂要求之下,设计正在成为更多人可以理解、可以直觉、可以依靠的转换枢纽,在自然创造“神性”与“人性”之间、文化的“精英”取向与“大众”取向之间、在思维的“自由性”、“超越性”与“理性”、“工具性”之间、技术的“服务性”与“约束性”、科学的“未来性”与“当下性”之间……寻求理想与现实的最佳平衡点,正是这些连接的功能为未来的设计创造了巨大的能量空间。关注未来教育,最关键的是突破现行学校教育体制的“药性”,即“双面有毒性”。中国文化认为“是药三分毒”,这一思想在法国当代哲学家斯蒂格勒的“药性”哲学中得到充分发挥。今天已经看得很清楚,包豪斯最大的革新性,就在于打破僵化的学校教育体系,让教育回归实践,教育回归现场,教育回归社会,让所有被封闭于学校传授体系的知识僵化成分在实践的熔炉中重新释放活力,这一课题由包豪斯提出却中途夭折,因此成为下一世纪的历史性教育改革中的首选课题。

最后,让我们借用一段格罗皮乌斯的话来表达对于未来的憧憬,让我们一起来盼望、想像、创造新的未来结构吧,这个结构包含建筑、雕刻和绘画在一个整体之中,终有一天将从百万“设计者”、“创造者”的手中升入天堂,正如一种崭新信仰的水晶标志一般。endprint