诱捕器设置高度和密度对稻纵卷叶螟诱捕效果的影响

2017-11-06叶春福蓝建军田俊策吕仲贤郑许松

叶春福,蓝建军,李 阳,田俊策,吕仲贤,郑许松*

(1.松阳县植保站,浙江 松阳 323400; 2.丽水市土肥植保站,浙江 丽水 323300; 3.浙江省农业科学院 植物保护与微生物研究所 310021)

诱捕器设置高度和密度对稻纵卷叶螟诱捕效果的影响

叶春福1,蓝建军1,李 阳2,田俊策3,吕仲贤3,郑许松3*

(1.松阳县植保站,浙江 松阳 323400; 2.丽水市土肥植保站,浙江 丽水 323300; 3.浙江省农业科学院 植物保护与微生物研究所 310021)

进行诱捕器设置高度和密度对稻纵卷叶螟诱捕效果的比较试验。结果显示,当诱捕器底部低于水稻叶面20 cm 时,对稻纵卷叶螟的诱捕效果最好,诱捕量是诱捕器底部高于水稻叶面20 cm 的3.7~7.0倍,诱捕器底部与叶面持平的效果介于二者之间。每667 m2设置1只诱捕器的诱捕效果最好,是每333 m2和每222 m2设置1只诱捕器的近2倍。

稻纵卷叶螟; 性信息素; 诱捕器设置; 高度; 密度; 诱捕效果

稻纵卷叶螟(Cnaphalocrocismedinalis)属鳞翅目螟蛾科,是水稻生产上的一种重要的迁飞性害虫。近10年稻纵卷叶螟在我国呈现持续暴发态势,2003至2010年有6年为害面积超过2 000万hm2次,造成了巨大的经济损失[1]。目前对稻纵卷叶螟的防治主要还是以化学防治为主,但化学农药大量、不合理的使用,往往会杀死大量天敌,并导致害虫产生抗药性和食品安全等问题[2]。当前,随着国家农田减少使用化学农药的推进,推广应用绿色防控技术如应用性信息素诱杀鳞翅目成虫已经成为害虫综合治理的一项重大措施[3]。有关应用稻纵卷叶螟性信息素的研究已有不少报道,但大多数报道中所用的诱捕器多为黏胶诱捕器或水盆诱捕器[4-5]。目前,已研制出新型干式飞蛾诱捕器,它具有使用方便,诱捕量大的特点[6]。为明确稻纵卷叶螟性信息素配合新型飞蛾诱捕器在大田的应用技术,我们开展了诱捕器不同高度和不同密度对稻纵卷叶螟诱捕效果的试验,为进一步提高稻纵卷叶螟的防治效果和大规模推广应用提供科学依据。现将试验结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 材料

试验于2015年7月14日至8月6日在丽水市松阳县单季晚稻稻田进行。试验的水稻品种为甬优12。供试的稻纵卷叶螟诱芯为毛细管型,供试的诱捕器为新型飞蛾诱捕器,均由宁波纽康生物技术有限公司生产提供。

1.2 处理设计

诱捕器设置高度试验设3个处理,分别是诱捕器底部低于水稻叶面20 cm,诱捕器底部与水稻叶面持平和诱捕器底部高于水稻叶面20 cm。诱捕器设置密度也设3个处理,分别是每667 m21只诱捕器,每333 m21只诱捕器和每222 m21只诱捕器。小区面积0.333 hm2,随机区组排列,重复3次。诱捕器于7月14日放置到稻田中,水稻日常管理与大田生产一致。

1.3 调查项目

于7月23日、7月30日和8月6日调查记录诱捕器内的稻纵卷叶螟数量,并于每次调查后按水稻长势调节诱捕器的高度。

2 结果与分析

2.1 诱捕器高度对稻纵卷叶螟诱捕效果的影响

表1表明,诱捕器设置高度显著影响对稻纵卷叶螟的诱捕效果。当诱捕器底部低于水稻叶面20 cm时,诱捕效果最好,诱捕量是诱捕器底部高于水稻叶面20 cm时的3.7~7.0倍,诱捕器底部与叶面持平的效果介于二者之间。

表1 诱捕器高度对稻纵卷叶螟诱捕效果的影响

注:同列数据后无相同小写字母,表示其在0.05水平上的差异显著性。表2同。

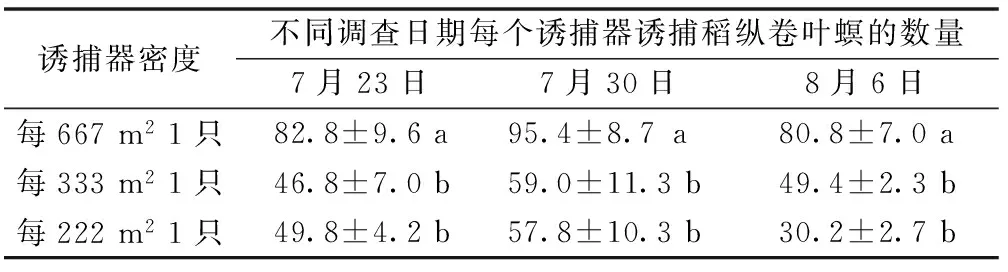

2.2 诱捕器密度对稻纵卷叶螟诱捕效果的影响

表2显示,诱捕器设置密度显著影响对稻纵卷叶螟的诱捕效果。当每667 m2设置1个诱捕器时,对稻纵卷叶螟的诱捕效果最好,其诱捕的数量为另2个处理的近2倍。每333 m2和每222 m2设置1个诱捕器之间的差异不显著。

表2 不同诱捕器密度对稻纵卷叶螟诱捕效果的影响

3 小结与讨论

试验结果表明,诱捕器的设置高度对诱捕稻纵卷叶螟有十分显著的影响。当诱捕器的底部低于水稻叶面20 cm时,对稻纵卷叶螟的诱捕效果最好。曾有报道随着诱捕器高度的增加,对稻纵卷叶螟的诱捕效果就下降,当诱捕器底部与水稻叶面齐平时诱捕量最大[7]。但该诱捕器为黏胶诱捕器,将诱捕器设置在叶面下操作会比较困难。我们的试验结果显示诱捕器底部低于叶面20 cm的效果更好,这可能与稻纵卷叶螟喜欢栖息于水稻叶背面有关。目前对于诱捕器高度的设置还有很多误区,大多数的诱捕器设置都高于叶面[8],虽然看上去更美观,但实际上降低了对稻纵卷叶螟的诱杀效果。建议,新型诱捕器设置高度以诱捕器的底部低于水稻叶面20 cm为好。

诱捕器的设置密度对于诱捕稻纵卷叶螟也有显著的影响。当每667 m2设置1只诱捕器时,每只诱捕器的诱捕效果是每333 m2和每222 m2设置1只诱捕器的近2倍。随着诱捕器密度的增加,单位面积的总诱蛾量也随之增加,但本试验的调查结果显示,不同处理间对稻纵卷叶螟的防治效果差异不明显,建议,兼顾诱蛾效果和成本,田间诱捕器设置密度以每667 m21只为宜。

[1] 郭荣, 韩梅, 束放. 减少稻田用药的病虫害绿色防控策略与措施[J]. 中国植保导刊, 2013, 33(10): 38-41.

[2] 杨亚军, 徐红星, 郑许松,等. 中国水稻纵卷叶螟防控技术进展[J]. 植物保护学报, 2015, 42(5):691-701.

[3] 戈峰, 李典谟. 可持续农业中的害虫管理问题[J]. 应用昆虫学报, 1997(1):39-45.

[4] 谌江华, 柴伟纲, 孙梅梅,等. 不同诱芯与诱捕器对水稻二化螟和稻纵卷叶螟的诱捕效果[J]. 中国稻米, 2011, 17(5):47-48.

[5] 朱平阳, 盛仙俏, 冯凤,等. 应用性信息素诱集二化螟和稻纵卷叶螟技术[J]. 浙江农业科学, 2013,54 (7):825-826.

[6] 王笑, 王剑, 郑梦飞,等. 新型飞蛾诱捕器预测预报稻纵卷叶螟初探[J]. 浙江农业科学, 2016, 57(7):996-997.

[7] 姚士桐, 金周浩, 陆志杰,等. 诱捕器设置高度对稻纵卷叶螟成虫监测效果的影响[J]. 中国植保导刊, 2012, 32(5):48-49.

[8] 王蓉, 肖卫平, 韦青,等. 都匀市稻纵卷叶螟性信息素监测和防控技术应用效果[J]. 中国植保导刊, 2017, 37(2):25-27.

收入日期:2017-08-14

浙江省重点研发计划项目(2015C02014);国家水稻产业技术体系项目(CARS-01-17)

叶春福(1976—),浙江松阳人,本科,从事植保技术研究与推广工作,E-mail:syfp123@sina.com。

郑许松,E-mail:zhengxs0502@sina.com。

文献著录格式:叶春福,蓝建军,李阳,等. 诱捕器设置高度和密度对稻纵卷叶螟诱捕效果的影响[J].浙江农业科学,2017,58(10):1725-1726.

10.16178/j.issn.0528-9017.20171015

S435

B

0528-9017(2017)10-1725-02

(责任编辑张才德)