挑战地少人多,考虑患者体验

2017-11-02马肃平

一家三甲医院,等电梯最长需要40分钟。

“你不觉得国内的公立医院很像高铁站吗?千院一面。”

院方却别无他求,只想做个“金元宝”造型。中标的真是个活灵活现的“金元宝”。

患者的不满意源于“不明确的期待”。想要疏导这种情绪,就需要为医院植入新功能。这其实是一种“去医院化”的理念。

南方周末记者 马肃平

法国人水明(Simon Tsouderous)刚来中国时不太敢去公立医院看病,因为“生怕迷路”。“人那么多,挂号在一楼,看病跑五楼,交费又得回一楼,太复杂了。”

身为法国AIA建筑工程联合设计集团中国区主要负责人,建筑、疾病和人的互动关系是他们关注的焦点。

封闭、压抑、冰冷、不宜久留,这是大部分医院留给人们的印象。病人不仅要像水明那样上上下下地跑,“排队两小时,问诊两分钟”,医院还面临着一个共同的烦恼——地少人多。

2017年10月18日,在“中法环境月”的一场论坛上,AIA基金会会长让-弗朗索瓦·卡佩耶提及了建筑设计和疾病的互动影响:欧洲排水系统的发展要“感谢”19世纪霍乱的暴发;结核病的肆虐迫使建筑改善设计,让阳光能注入房间内部。“如今的慢病时代,设计师通过‘主动设计步道、楼梯、自行车配套设施,鼓励公众多参与运动,减少高血压、糖尿病、肥胖的发生。”

不缺技术缺理念,在局促的城市里,从患者和医者的角度去设计,让医院变得更有人情味,已越来越成为一种趋势。

“没办法, 地太小了”

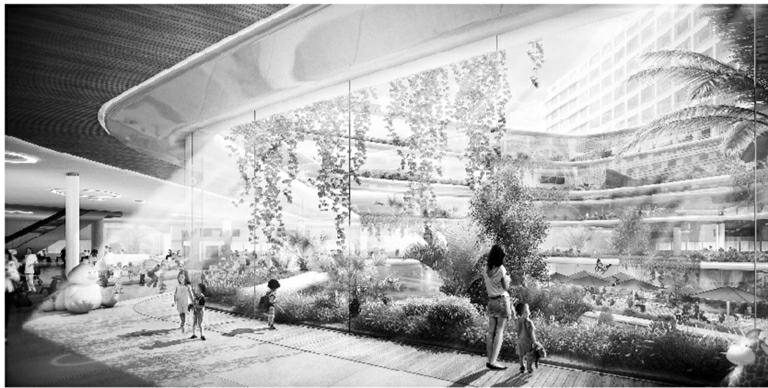

晶莹的玻璃立面透出绿色的飘窗花园带,像是一片绿洲,独立于上海陆家嘴的摩天大楼间。望着办公室外的这张效果图,瑞士瑞盟集团中国事业部CEO张万桑还是略有遗憾,“地实在太小了,没办法。”

上海东方医院的改扩建,是张万桑近期最关注的项目之一。2017年底,扩建项目的外部施工就将基本完成。按照规划,这家三甲医院扩建后的床位数将达到1200张。但在寸土寸金的陆家嘴金融圈,政府划拨的扩建土地仅8000平米,略大于一个标准足球场的面积。

十几年前,北京大学第三医院基建处处长赵奇侠出国探亲,参观美国的医院建筑,总觉得“高大上”。但现在,“国内医院建筑的建造水平、设计理念和发达国家几乎没有差距”。

不过,土地面积不足成了制约医院建设的关键因素。“想要烙一个10寸的披萨,却只给2寸的锅。”赵奇侠打趣。

按照2008版《综合医院建设标准》,建造1000张床位的医院,床均用地面积应在109平米。“同1996版《综合医院建设标准》一样的低标准,怎能满足当今医院建设对用地的要求?”赵奇侠说,但即便这样的低标准,别说北上广等一线城市,“很多三四线城市的医院按这个标准划拨的土地面积都不达标”。

这样的场景并不陌生。2002年,张万桑竞标南京鼓楼医院南扩项目。任务艰巨:在一个800万人口的闹市中心设计一家医院,它是拥有1600张病床、每天一万人次门诊量的庞然大物。更棘手的是,扩建项目坐落在四万多平米的狭长地块上。

地少只能建高楼。

张万桑记得,在那场公开竞标中,其它六家公司提交的设计方案都是摩天大楼,“只有我们的效果图上画着低矮的‘回字形建筑”。而当时,南京市政府也希望能在此处建一个高耸的地标式建筑。

建高楼是国内很多医院的无奈之举。广州某三甲医院的容积率高达15,相当于一万平米的土地上方建了15万平米的建筑。“简直不可想象。”AIA中国区总经理杨海告诉南方周末记者,普通住宅的容积率一般控制在1.5-2,高层住宅会达到3。但他能理解这样的设计方案,“用地有限,有什么办法呢?总不能影响医疗功能吧”。

摩天大楼也有麻烦。水明熟悉的一家安徽三甲医院,等电梯最长需要40分钟。“这家医院约30层高,七八年前刚扩建完,但因为纵向交通问题太大,院方甚至有了推翻重来的打算。”

唯一的要求是 做个“金元宝”造型

还在清华大学建筑学院写博士论文时,北京建筑大学建筑与城市规划学院副教授郝晓赛设计过调查问卷,请受访者选择三个词描述心目中的好医院设计,“功能高效”是大多数人的答案。一名受访者甚至回复:“方便!方便!方便!”

现实中,病人需要耗费心力去逐个分辨空间功能,在复杂陌生的诊疗流水线上往返“传输”自己。在郝晓赛的调研中,“医院流程复杂”位列患者最在意的医院建筑问题首位。

调研中,对于“建筑环境”同样槽点满满。公共取样室里,窗口一字排开,患者解开上衣、卷起袖子,毫无隐私可言。

而杨海介绍,在法国,医院一般设有独立的取样间;影像检查室前也设有单独的更衣室,患者不必穿着检查服行走于众目睽睽之下。

除了病人,医护人员的工作环境也被忽视了。

“以患者为中心,这样的提法并不全面。”赵奇侠说,患者看完病就能离开,即便住院治疗也仅仅是几天时间,而医护和后勤人员每天要在医院工作至少八小时。但在医院设计中,他们反倒容易成为被忽视的一群人——医生办公占用建筑空间面积小,一些医生的办公室常年处于不见阳光的阴面,“诸如此类的基本需求如果得不到满足,医生很难更好地服务患者”。

实际上,大部分医院对于设计并没有特别要求。2006年,当时还在某工程公司工作的郝晓赛参与了河北某三线城市医院的建筑方案投标。考虑到这是个经济不发达的内陆城市,团队设计了一个相对平实的方案,把重点放在解决好环境、使用功能上。

但院方却别无他求,只想做个“金元宝”造型。郝晓赛所在的团队落选了,中标的真是个活灵活现的“金元宝”。

院方没有特别要求,大多数建筑设计单位的方案也中规中矩。

悉地国际设计顾问有限公司总设计师苏元颖揣摩院方和评委们的心思是:创新不是重点,但至少可以保证“无错”。但“无错原则看似拿出了一个不错的医院,实际上根本不是患者需要的”,苏元颖说。

这导致医院设计的前期调研过于“粗线条”。

水明介绍,法国的医院建设项目启动前,一般会有两年左右的调研和规划时间。AIA设计的摩纳哥格蕾丝公主医院,任务书形成了三本A4大小的厚册子,“细致到日间治疗中心需要几间房、几个接待空间、病人休息的位置如何安排”。

而国内的情况往往是,设计方中标之后,不得不花大量时间细化任务书。重庆大学建筑城规学院教授龙灏还因此主动放弃过医院项目,因为“三个月的时间,要做出一家800张床位医院的设计”。

最终,仓促调研、仓促上马的结果就是,用户的需求无法被真正掌握。几年前,苏元颖设计过一家儿童医院,参照国外儿童医院,他将病床设计成了1.6米。投入使用后的一次调研中,他惊讶地发现躺在儿童床上的都是成人。这次经历让他反思:家长对儿童的关注度相比以前更高了,“而我是不是没有考虑到家属的需求?”

“建筑设计的难点就在于对需求的精准掌握。抓不住用户需求,就得不到最佳满意度。”苏元颖说。

“螺蛳壳里做道场”

在张万桑看来,地少人多没法解决,但“小户型”里的用户体验可以改善,医院并不非得和人声鼎沸的“菜市场”画等号。

“高层建筑会对医院的垂直交通造成巨大的压力。”张万桑最终说服了鼓楼医院。过去,鼓楼医院楼高20层,集中式的药房、挂号台布局,使得患者必须楼上楼下来回跑。医院吃够了纵向交通的苦头,最终,新门诊大楼控制在了五层。

“我们重新设计了医疗流程,首创了分层分区的诊疗布局。”张万桑介绍,医院的每一层楼都有独立的挂号台、药房和检验室,住院部、门诊部均按照病种分区。这种方式将病人留在相应的楼层和就诊区域,避免人群在医院交叉流动。

“治疗花园”的理念也被融入设计中。因为是“回”字形楼体,采光最好的外圈被设置成病房,内圈则是诊室,三十多个垂直的玻璃天井能让自然光线最大程度地透射进来。

五层的门诊大楼,每层都有一个被称为“环廊”的小型花园。它的作用是提供一个让人愿意长时间逗留的独立空间,而不用焦躁地堵在诊室门口。

每个病房的窗外都有迷你花园,绿植和花卉被种植在外立面上。层层叠叠的玻璃既能起到遮阳板的作用,也实现了良好的侧向通风。

2013年,鼓楼医院获得了英国WAN世界建筑新闻奖中的“医疗项目”奖,也是全球一千三百多个申请建筑中唯一获奖的中国项目。《世界建筑新闻》是全球最权威的建筑类新闻媒体。

评委会在推荐词中写道:南京鼓楼医院在“医”和“院”的结合方面做了有趣的尝试,“把医院有效治愈疾病的功能性要求和花园这样一个心灵栖息之所联系在一起,表达了精神层面对于生命的关爱和尊重”。

“设计师需要把自己当成患者,多从患者的角度去思考。”杨海觉得,医院不应该只是个冷冰冰的“修理厂”。

杨海参与设计了珠海妇女儿童医院。和国内大多综合医院一样,最初的想法是将医技、门诊、住院部展开设置。但问题随之而来:建筑过于分散,会让本就紧巴巴的5万平米项目用地拥挤不堪。

“除开儿科、妇科,妇儿医院有一半并不是患者,而是心情喜悦的准妈妈。”考虑到妇儿医院的独特之处,杨海最终将医院设计为“环抱”的造型,从功能上将产科、儿科区隔。两条“手臂”最终交汇,闭合的空间阻隔了院外高速公路的噪音。近似三角形的平面布局,也为今后的扩建预留出了3000平米的空地。

考虑到岭南的气候条件,设计师还将建筑裙楼的屋面设计为空中的立体花园,室外休闲活动区及350米的健康步道,可供孕妇及儿童使用。

2017年,珠海妇儿医院获得“中国医院建设奖”之“医院建筑设计大奖”,该奖项侧重于评选该年度国内最好的医院建筑设计方案。

和医院建筑打交道二十多年,赵奇侠总听人说“医院建筑是个遗憾的建筑”。他不同意:“遗憾一次可以,干了这么多年还在犯同样的错误,那全成了败笔。”在他看来,无论是医疗建筑设计师还是医院管理者,都应该好好总结已建成医院的经验教训。

去医院化

在苏元颖看来,患者的不满意源于“不明确的期待”。想要疏导这种情绪,就需要为医院植入新功能。

这其实是一种“去医院化”的理念。

唐山工人医院的门诊大厅2500平米,四层楼高。这意味着,如果把整个大厅的空间利用起来,相当于一个100床的医院。在这个原本“被浪费掉”的空间,排布了若干台App交费终端机,并引入了咖啡厅、展览厅,试图将患者的恐惧和焦躁感降至最低。

走访了荷兰的十余家医疗机构后,郝晓赛也发现,向社区开放后,医疗设施已不再从城市空间中孤立出去,更像是愉悦的城市公共场所。在阿姆斯特丹参观AMC医院时,院长自豪地告诉她:“医院餐厅的厨师水平极高,当地居民都来此地就餐,甚至举办婚宴。”

不过,医院从熙熙攘攘的“5A级人群聚集区”变身宁静秀美的“欧洲小镇”,反倒让一些患者有点不适应。鼓楼医院投入使用之初,放置在医院大厅、号称保守估计700万元的钢琴一度引发争议。不少人觉得,医院就是看病的地方,干点实惠的事儿远比这些“花里胡哨的玩意儿”更要紧。

医院接受“去医院化”理念也需过程。按照2008版《综合医院建设标准》,综合医院院内生活用房只占建筑总面积的约4%。不过,一些公立医院已经开始根据实际使用需求,适当扩大这部分“非医疗”区域。

“我推荐了十个先进的医疗建筑设计创意,也许院方只能满足两个,但这也是进步。不去推,始终是零。”杨海觉得,终归有一天,这种理念会被采纳。

医院设计的好坏,有时不在于土地等客观条件的限制,而往往取决于理念和意识。

张万桑也常常问自己:“承载我们身体的医院能否承载起我们的精神?”他理想中的医院,能让患者的情感需求得到一定的满足和寄托。但他始终没有搞明白的是,国内的医院为何大多都设计成中心对称的模样,“你不觉得国内的公立医院很像高铁站吗?千院一面。”

在医疗建筑界,美琪癌症照护中心是个绕不开的名字。被诊断出患有乳腺癌时,美琪47岁,坐在阴暗的医院走廊中等待化验结果,经历了数次身心失控的感觉。她认为,糟糕的环境所造成的心理压迫不利于她的病症,但建筑也可拥有强大的治愈力。她开始构想一个可以喝咖啡聊天、让病友们在情感上相互鼓励和支持的场所。

1995年,美琪离世。一年之后,她的丈夫终于在爱丁堡实现了美琪的遗愿。照护中心距离医院的肿瘤部门不足百米。开放的自然景观让患者的情绪得以释放,却丝毫感受不到医院的存在。让-弗朗索瓦·卡佩耶介绍,这种微妙的空间布局,最初只是尝试,现在基本成了美琪癌症照护中心的标配。

目前,全球共有12家美琪癌症照护中心。虽由不同的明星建筑师参与设计,但指导原则却是一致的——为癌症患者及其亲友提供家一般的场所,温馨、亲切而受尊重。“一个完美的医疗建筑,或许在将来可以实现。”让-弗朗索瓦说。他对“完美”的定义是,服务于人。