王澍:我首先是个文人

2017-11-02张云亭

张云亭

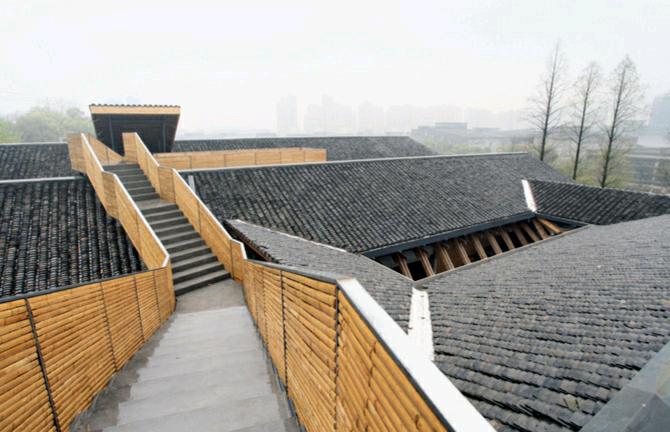

9月的杭州下起了连绵细雨。距离杭州市中心15公里外的中国美术学院象山校区在雨水的清洗中,木材和石材更显露出其本来的色彩。交叉木头轻质的屋顶,回收砖块青红相间的质朴色泽,混凝土结构,温暖的夯土墙壁和斜坡状延展的路径—江南园林式的曲径通幽,是这个校园给人最初的印象。

建筑师王澍是这个占地15万平方米校园的设计者。2012年,48岁的王澍凭借象山校区、宁波博物馆等重要项目,成为了“普利兹克建筑奖”的获得者,也是这个奖项历史上几位最年轻的获奖者之一。而最新消息是,他将加入普利兹克建筑奖的评委会,成为2018年评委的一 员。

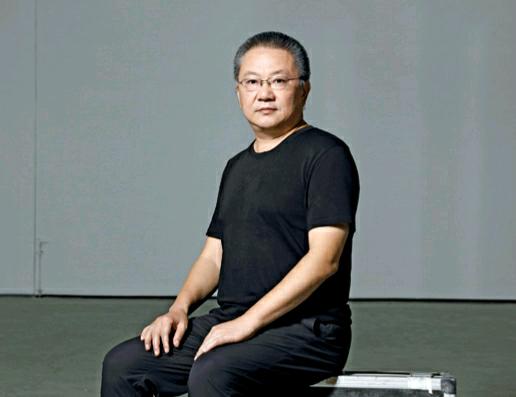

“普利兹克建筑奖对我的影响只是让我更容易被打扰了,工作方式到现在为止我是没有变的,但如今我不得不婉拒和回绝更多的项目。”王澍对《第一财经周刊》说。他穿黑色T恤和黑色棉布裤,坐在自己设计的建筑学院庭院下,庭院由混凝土造但神似中国传统的人字屋顶围绕,对面的檐下放着一尊石塑菩萨像。

庭院的一边连接着一个人工湖,湖水延伸出去,绕湖种植着杨柳,柳条在细雨微风中轻轻飘动。校园依象山而建,山下,一条水渠连接河流,穿整个校区而过。而就在各个教学楼之间的空地上,几个月前种下的高粱即将成熟,收获时节即将到来。

所有这些,都来自王澍对于中国传统文化的理解。在此之前,没有人像王澍这样盖房子。他从中国传统文化,尤其是宋代的山水画中汲取灵感。他把自己与妻子陆文宇一起创建的建筑工作室命名为“业余建筑工作室”,而他最著名的自我定义是:“我首先是个文人,碰巧会做建筑。”

但若仅仅如此,并不足以解释王澍何以成为今天的王澍。作为一个成长于1980年代的建筑师,他有着某种英雄主义的使命感,并较早意识到中国建筑需要有一套自己的思想和语言系统。而在随后的几十年里,他不断地尝试从中国传统文化和江南园林的建造中发展和完善这套系统。

2001年,王澍开始主持建筑专业在中国美术学院的重建,并在长达十年的淡出后,重新回到建筑界的视野。2007年,他开始担任中国美术学院建筑艺术学院的首任院长。2002年,在一场竞赛之后,受中国美术学院的委托,他开始设计象山校区的项目。在这个项目上,他使用了700万块回收砖,这些回收砖的价格只有新砖的1/4。据王澍介绍,象山一期工程造价为每平方米1000元,二期为每平方米2500元。这远低于同期其它同等项目的造价。而在设计方法上,他将宋代山水画和江南园林中人与环境的和谐相处运用到这个项目上,“让人一直处于一种连续不断的、流变的自然之中”是他的诉求。

因此,在这个校园中,你常常感到在走迷宫。如果你拾级而上,会发现楼梯折返去了另一个楼层,或者看到的是一个没来由的楼梯尽头。

“我的建筑永远用一句话就可以代表,它是一个又一个在等待着你的惊喜。”王澍说。他认为象山校区项目要达到的是,创造出一套与建立在西方欧几里德几何美学基础上的现代建筑完全不同的设计方法,人在自然中,同時建筑也不是单一的,而是运动与连续的。

几乎是与象山项目同时,王澍开始将地域性材料与园林式设计的方式运用到其他项目中。在宁波美术馆的设计上,为了保留这栋位于江边废弃航运楼的历史,王澍提出像古建筑一样对这座建筑落架重建,它的内部空间结构被原样保持,因为这些空间印象已经印刻在几代宁波人的记忆之中。基座的青砖是传统宁波的建筑主材,而上部钢木材料则是船与港口的建造主材。

而在另一个杭州中山路步行街的旧城改造项目中,他坚持保留这条街上的多样建筑形态,提出了新旧夹杂的旧城改造方法:对所有旧的建筑都加以保护,按现在所见的不同年代的真实状态,按生活对它的真实影响去保护,而不是惯常的风格化复旧。

这种新与旧、传统与现代融合的设计思想,体现在了所有王澍的建筑中。正如此前普利兹克建筑奖评委、建筑师张永和对《纽约时报》所说:“(王澍)让我们看到了传统元素在当代文化中的活力,让我们知道现代化不等同于西化。”

获得普利兹克建筑奖后,王澍并未急于去接受市场抛来的机会。他仍然维持每年两个项目的工作节奏,其余大量的时间用于建筑学院的教学。得奖后的第一个项目仍然位于象山校区,一个集酒店与餐厅为一体的夯土和木构建筑。传统工匠技艺与“造园”的方法被他用在了这个项目上。

回溯王澍的成长历程,可以更深入地理解他如何形成了今日的建筑思想。

1960年代,王澍出生于新疆乌鲁木齐,随后去北京,在四合院里长到7岁。“上山下乡”时期,他再随母亲回到出生地新疆。那段时间里,母亲工作的校园变成了农田,他和老师一起变成了农民。“不用上课了,老师们都在种地,但是晚上大家还在讨论着鲁迅,讨论着1930年代的上海。新疆是全国各地的人去的,他们有不同的背景和生活,大家在冬天的夜里喝咖啡,也喝普洱砖茶。”他这样回忆起自己新疆的生活。

在新疆,他第一次感受到人与土地的关系,看到庄稼种植和收获的过程。在一个少年的眼中,这就是理想的田园生活。他认识到,一种有意思的生活和一个地方的地域是有关系的,同时也意识到:“并没有什么观念是固定的。做农民也可以同时是老师,谈论鲁迅。”

这影响了最早期的王澍建筑作品,在大学二年级,他设计了一个小学,完全复制了自己少年时代新疆的生活。这个小学除了教学楼之外都是农田,他甚至在校园中设计了一个农田系统。这个设计影响了后来象山校区的设计,比如那些高粱地。endprint

“我这个人蛮坚持的,会把少年时代的东西坚持到现在。”王澍说。

在东南大学(原来的南京工学院)的学习过程中,王澍一直是个狂妄而叛逆的学生形象。他曾经在自己的书《造房子》中写道:“我在东南大学上到大二,已经公开向老师们宣布:没有人可以教我了。”

1987年,他写了一篇长文《当代中国建筑学的危机》来批判中国建筑界,其中甚至包括了梁思成等中国建筑学奠基人。在这篇文章里,他提出,中国还没有自己的现代建筑,也并未形成自己的建筑学思想,复制的都是苏联模式,“既没有建筑师也没有建筑,又没有建筑思想,你什么东西走向了世界?”他向建筑界发问。

这是王澍对1980年代末建筑界潮流的批判,这也与当时整个1980年代的开放、批判的思想界潮流相关。谈到1980年代,王澍认为,那一时期还不简单地等同于开放和理想主义,而是只要有能力想多开放就能做到多开放,想多理想就能多理想。没有人知道开放、理想的边界在哪里。而另一个重要的特点是,旧势力与旧观念,仍然真诚地相信他们的观念和力量。

“通常是新老建筑师对话,六七十岁的老先生们坐几排,年轻人坐几排,就这样直接交锋了。”如今回忆起来,王澍认为,这种精神仍然让他感动。

此时的王澍,也在自己的建筑思想探索时期,在研究生期间,他尝试做过几个作品。其中一个是南京的高层宾馆,他在宾馆门口设计了一个对城市开放的小广场;而在研究生毕业后的第一个作品,是位于海宁市的青少年宫,由白色和红色两个体块连接起来,完全的现代盒子建筑。

这些作品与如今王澍的建筑都不同。他说,彼时的自己还处于摇摆不定的状态,“非常现代,又有点传统,在中间摇来摆去,很纠结。想不清楚的时候,我就觉得里面缺失了很重要的东西,做不下去我就不做了。”

事实上,此时的中国建筑也正好处于东西方文化的交锋时刻。以长安街为例,从1950年代至1960年代的苏联式大体量、带有政治色彩的建筑开始,到1980年代,逐渐出现了一些如国际饭店、建国饭店等用以接待外宾的建筑。在这些建筑上可以看出,改革开放后,西方现代建筑在中国建筑现代化进程中的影响。美国东北大学教授于水山就曾对媒体形容这一时期的建筑,“要追求现代化,但又反对西方,实际上又是在学习它们,不管是技术上还是形式上,这就造成混乱。”

因此,王澍的发问提出得恰逢其时。也是从此时开始,他想要探讨中国传统与现代生活的关系。

1990年代,中國建筑开始进入商品化时期。房地产经济和大型商业地产逐渐发展起来,建筑师和建筑业开始迎来它的第一次好时光。大量的旧有建筑被拆迁,而新建筑兴起。2008年奥运会前后,中国甚至被叫作“建筑的实验场”。

就在大多数同行加入这场潮流时,王澍选择了退后。他在杭州的大街小巷、西湖边上,和工匠们待在一起,把房子改造成画廊、音乐厅或者美发店。他开始接触各类建筑材料,用夯土来做小型雕塑,地上则铺满了拆房子留下的旧瓦片。而这两种材料,则成为了他之后十几年建筑设计的线索。“当全中国城市都在拆老建筑的时候,它就不止是材料的问题。而是当大家都喜欢新的东西、想抛弃旧东西的时候,我们来重新讨论旧东西在生活里的价值,而生活是需要连续性的。”他说。

得奖后的王澍开始把视野转向乡村。位于杭州富阳的文村改造项目完成于2015年,在这个村庄,他希望实现自己“抢救中国乡村文化的愿望”。王澍设计的富阳文村新村共包含38户房子,其中30户新修,8栋改建。仍然是采用就地取材的方法,他用了当地居民盖房子时常见的杭灰石、黄黏土和竹子,还再次采用了之前他在杭州的中国美术学院象山校区大量使用过的夯土技术,营造出纹理不同的石砖,用以建造村屋。

在房子的格局设计上,王澍坚持保留院子、堂屋,希望以此延续传统的生活方式;又设计了很大的厨房,村民如果愿意的话,还能像以前一样用土灶烧饭—他坚持这些民居应该由当地人来居住。

这一次,王澍站在了建筑业的第二次潮流中。从2015年开始,由于乡村开发的政策支持,城市人对于田园生活的向往,民宿业大规模发展。这个行业的核心就在浙江,仅杭州的民宿业在2016年就有超过10亿元人民币收入,近两年来,对杭州民宿的投资则超过了7亿元。

如果说2008年前后的城市化进程是用摧毁重建的方式,给建筑师们带来了大量建设大尺度、高层钢筋混凝土建筑的机遇,那么,这一次,年轻建筑师们的机遇则是来自乡村,以一种被简单理解为“新中式”的建筑风格重新塑造中国的农村。

“大量的青年建筑师都去做作品去了,最简单的,在乡村造房子给农民住,你就看一下有几个建筑师做这样的房子?”王澍提出自己的质疑。endprint

某种程度上,是这种持续的质疑塑造了王澍。一些人评论王澍认为他狂妄、固执己见,并始终维持着自青年时代以来的叛逆。而王澍在谈到中国的城市与乡村时认为,他不仅仅想在文化被大量摧毁的现状下重建文化,而是要找到属于中国城市与乡村自己的身份:“你有自己的基因、谱系和传承,你是你自己。这个几乎要没命的东西,我想把这个命给续上。”

这也许可以解释,为什么他一直以一种堂吉诃德式的姿态挥舞着手中的骑士长枪,对抗着不假思索地建造大尺度建筑、拆旧建新的现实。比王澍早几年就读于东南大学的张永和这样评价:“在今天的中国,能像王澍那样对抗市场的压力、坚持独立的价值观,不容 易。”

香港M+博物馆建筑与设计策展人Aric Chen对《第一财经周刊》谈到王澍时认为,他提出了一个重要的文化讨论:在21世纪的当下,什么是中国的?

而建筑学者叶扬,曾在知乎一个关于“王澍的建筑设计好在哪里”的问题下这样回答:“对于中国传统与现代建筑的相融方式,王澍在当代中国建筑界里提出了完全基于个人思考的回答。”

很难说王澍的成名与中国过去二十年经济的高速增长没有关联,或者可以这样说,每个在历史上留下名字的人都有着自己的机遇。

Aric Chen强调了“时机”的重要性。“他的出现刚好是在中国人开始反思我们的建筑出了什么问题的时候,过去十几年,我们因为发展和为了实现现代化而忽视了自身价值观和文化。而王澍试着寻回中国传统的核心。”他认为如今王澍加入评委会值得期待,一方面,他也许能让更多的中国建筑师得到全球的关注,而另一方面,他将为评委会提供一种基于本土的多元视角。

“自从王澍获得普利兹克建筑奖后,可以客观地说,全球更加关注中国的建筑界和建筑师,也有了更多的跨文化信息分享,对中国建筑环境也产生了更多的兴趣—在许多地方可以看到这样的趋势。我希望普利兹克建筑奖对这种信息分享和对中国建筑师的赏识做出了贡献。”普利兹克奖常务理事玛莎·索恩在邮件中这样回复《第一财经周刊》。

事实上,这种传统与现代的交锋也并非仅仅发生在中国。第二次世界大战后,在日本,以丹下健三为首的日本建筑师开始思考什么是日本的现代建筑。为此,他进行了一系列的建筑实验,其中,就包括了那些带有日本民族色彩的东京都厅舍,以及代代木体育馆这样的建筑。

与那时的日本建筑师类似,对于王澍所开拓的“中国现代建筑”,建筑界也有相当一部分评论认为,那些江南园林式的石墙形状、对手工工匠技术的执念都显得过于象征性和符号化,这看似更迎合了西方人对于东方的理解。而建筑本身也不考虑居住的舒适度和功能性,有学生在网络上发表评论,由于宿舍楼没有充足的阳光,又没有阳台,他们甚至没有晾衣服的地方。

“当你刚开始去探索的时候,你当然会象征性地、直接地去观察你的传统。从另一个角度来说,中国需要这样的东西。因为我们丢失的东西太多,而现实又离传统太远,就很容易过度补偿。想想日本,它也走过这样的阶段,才有了如今已看不出日本传统的现代建筑,同样的事情也会发生在中国。”对此,Aric Chen评论道。

“我不可能假装我不是中国人,”对于外界的质疑,王澍这样回应道。“我只是用这个东西来告诉大家有另外一条路可走,我可以走得成功也可能不成功,但是很清楚地让大家看到确实有其他的路可走,这就是我所做的,且它是在中國文化的背景下。”

此时,下了一上午的雨逐渐停止。整个校园沉浸在氤氲的氛围中,更具诗情画意。它有些不真实,让人觉得,就像是一个建成了的文化乌托邦。

而王澍坐在建筑学院庭院的一角,说:“这就是我的《千里江山图》,或者更南方,那就是《溪山清远图》。”endprint