我国农村居民生活能源碳排放的时空特征分析

2017-11-02万文玉赵雪雁王伟军

万文玉,赵雪雁,*,王伟军, 薛 冰

1 西北师范大学地理与环境科学学院, 兰州 730070 2 中国科学院沈阳应用生态研究所, 沈阳 110016

我国农村居民生活能源碳排放的时空特征分析

万文玉1,赵雪雁1,*,王伟军1, 薛 冰2

1 西北师范大学地理与环境科学学院, 兰州 730070 2 中国科学院沈阳应用生态研究所, 沈阳 110016

随着生活质量的提高,我国农村居民生活能源消费呈现大幅增长的趋势,成为碳排放增长的新源泉。估算了我国30个省区2001—2013年的农村居民生活能源碳排放,采用碳基尼系数、ArcGIS技术分析了中国省级尺度农村居民生活能源碳排放的时空特征,并利用STIRPAT模型辨明了农村居民生活能源碳排放的主要影响因素。结果表明:(1)2001—2013年农村居民直接生活能源碳排放量和间接生活能源碳排放量分别增长了7.65%、9.16%。(2)东部、中部、西部地区的碳基尼系数呈下降趋势,说明各区域农村居民人均生活能源碳排放量的区域差异总体均呈缩小趋势。(3)2001—2013年间,处于我国农村居民人均直接生活能源碳排放高水平地区的空间格局分布相对较为稳定,而对于人均间接生活能源碳排放来说,处于低水平地区的空间格局分布较为稳定。(4)农村人口规模、农民人均纯收入、农村居民生活消费支出、青壮年人口比重对农村居民生活能源碳排放量具有促进作用,而农村居民能源消费结构对其具有减缓作用,且北方农村居民生活能源碳排放量明显高于南方。(5)从环境Kuznets曲线假说出发,经济发展是促使我国农村居民生活能源碳排放Kuznets曲线存在拐点的重要因素。

农村居民;生活能源;碳排放;时空特征;影响因素

21世纪以来,地球开始经历以全球变暖为主要特征的全球气候变化[1],全球气候变化作为人类社会面临的最严峻挑战,已成为全社会关注的焦点[2]。以IPCC为代表的国际主流观点认为,过去的50年间全球平均气温升高,而引起全球变暖的原因则是人类活动导致的地球系统碳循环变化[3],其中化石燃料被认为是引起全球变暖最重要原因之一[4],因此减少碳排放量、建立低碳环保型社会已成为当前应对气候变化的基本共识[5-8]。处于转型期的中国,居民生活消费产生的碳排放成为超过产业部门的另一个碳排放的增长点[9],其农村居民生活能源消费量更是呈现大幅增长的趋势[10],从而使农村居民生活能源消费日益成为碳排放的新源泉,与此同时,其对未来环境也将造成愈发强烈的胁迫效应[11]。鉴于此,本文在了解农村居民生活能源碳排放的时空特征的基础上,分析了影响碳排放的关键因素,以有助于正确把握我国农村居民生活能源消费的特点及地区的差异,从而寻求减少碳排放的有效措施,以期对中国今后的碳排放政策提供依据。

近年来,国内外学者逐渐意识到家庭消费带来的能耗及碳排放对环境影响的意义重大。自20世纪90年代起,发达国家就开始对家庭和人口的能源消费和碳排放进行大量的评估和研究[12]。据欧盟的数据统计,欧盟家庭能源需求在20世纪90年代就已超过了工业的能源需求[9];Wei Yiming[13]等通过利用Consume Lifestyle Approach(CLA)法,对1999—2002年间中国城乡居民生活方式对能源消费及CO2排放的直接和间接影响进行了对比分析,认为有30%的碳排放是直接由居民的消费行为产生的;张馨[14]等通过计算我国2000—2007年农村居民和农村居民生活消费的直接碳排放和间接碳排放发现,农村居民生活能源消费的直接碳排放和间接碳排放均呈上升趋势,农村居民生活能源的直接碳排放呈逐年上升趋势,而间接碳排放呈下降趋势;Rosa D、Kerkhof A C S[15-16]等分别对居民消费、环境对碳排放之间的关系进行了研究;Lan-Cui Liu[17]等利用投入产出方法计算了我国1992—2007年城乡居民生活能源对碳排放量的影响。当前,有关生活能源碳排放的研究多集中在对城乡居民生活能源碳排放量的估算,而缺乏对农村居民生活能源碳排放的空间格局及其影响因素的探讨。因此,本文基于人均历史累积碳排放,采用碳基尼系数等指标揭示了2001—2013年中国农村居民生活能源碳排放时空分异的发展演化过程,并运用ArcGIS技术,描述了2001—2013年我国农村居民生活能源碳排放的时空特征,同时,利用STIRPAT模型对影响农村居民生活能源碳排放的关键因素进行了分析,旨在为我国制定差异化碳减排政策和建设低碳型社会提供参考和借鉴。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

目前,我国农村居民生活能源主要包括煤炭(指原煤、其他洗煤和型煤的总和)、油品(指汽油、煤油、柴油及液化石油气的总和)、天然气、电力和热力[18]。间接碳排放是指衣、食、住、用等过程中的碳排放,主要涉及食品、衣着及日用品、家庭设备用品、医疗卫生保健、住房、交通通信、教育文化娱乐服务等方面。数据来源于2002—2014年《中国能源统计年鉴》及《中国地区投入产出表》,其核算参照《IPCC温室气体排放清单指南》中的表观消费量法,并将各能源消费量统一折算成标准煤消耗量。

1.2 研究方法

1.2.1CO2排放量的测算方法

本文通过排放系数法,结合《IPCC国家温室气体清单指南》中所提供的基准方法,利用不同化石燃料的消耗量估算农村居民生活能源直接碳排放[11];综合采用投入产出和消费者生活方式计算农村居民生活能源间接碳排放:

(1)

(2)

(3)

式中,CE指农村居民生活直接CO2排放量(Gt);j指燃料品种;ACj指消费的化石燃料实物量(万t或亿m3);NCVj指各燃料低位热值(kJ/kg或kJ/m3),低位热值取自《中国能源统计年鉴》;CCj指燃料含碳量(kg/GJ);含碳量均采用IPCC参考值;Oj指氧化率,采用IPCC默认值100%,均视为完全燃烧;44/12为C转换为CO2的系数。i表示某种工业产品或者服务类别;j表示消费者支出种类;Xi表示第i类产品或服务的家庭支出(元);CESTj表示分析目标年第j种产品的消费支出(元);CPIBj和CPITj分别代表基准年和目标年第j种产品或服务的消费者价格指数;Tji表示第j种产品消费支出向第i类工业产品或服务转换的变换矩阵;Ed表示农村居民生活能源间接碳排放量(tCO2);Cji表示工业输出i的CO2排放强度(tCO2/元)。

1.2.2 碳基尼系数

为了分析我国不同省份农村居民对生活能源碳排放空间占有的差异程度[19],根据国务院在“七五”计划报告中对中国国土所作的划分为依据,将我国30个省份划分为东、中、西三大区域*本文依据惯例将我国分成东中西三大区域;具体划分为:东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西和海南等12个省市自治区;中部地区包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南等9个省市自治区;西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、陕西、宁夏、新疆、甘肃、青海和西藏10个省市自治区;我国西藏自治区、台湾省、香港和澳门特别行政区的相关数据缺失,因此本文中不包括,利用碳基尼(GiNi)系数来衡量农村居民生活能源碳排放的区域差异。GiNi系数越小,表示农村居民生活能源碳排放的区域差异越小,反之亦反。假设整个地区P具有n个子单元,每一个单元的农村居民生活能源碳排放为yi(1,2,…,n),将P分成k个区域Pj(j=1,2,…,k),Pj的规模、碳排放的均值和累积密度函数分别为nj、μj和Fj(y),yji表示第j个区域的第i个单元的碳排放。根据碳基尼系数的定义,其公式为:

(4)

式中,G表示碳基尼系数;n和μ分别表示整个区域的单元数量和碳排放的均值;yji-yhr表示任何一对单元碳排放样本差的绝对值。在进行碳基尼系数分解时,先要依据地区内农村居民生活能源碳排放的均值对地区进行排序。按照Dagum[20-21]的碳基尼系数分解方法,可以将碳基尼系数分解为3个部分:地区内差距的贡献Gw,地区间净值差距的贡献Gb,超变密度的贡献Gt,它们之间的关系满足:

G=Gw+Gb+Gt

(5)

区域Pj内的碳基尼系数Gjj为:

(6)

则区域内部农村居民生活能源碳排放的差异对总体碳基尼系数的净贡献率为:

(7)

式中,Pj=nj/n,Sj=njμj/nμ。

区域Pj和区域Ph之间的碳基尼系数Gjh为:

(8)

区域间碳基尼系数可以分解两部分为:当μj>μh时,区域j和区域h中yji>yhr的差异,称为区域间碳排放净差异,对总体碳基尼系数的净贡献为:

(9)

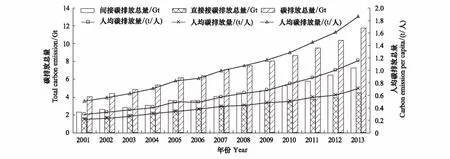

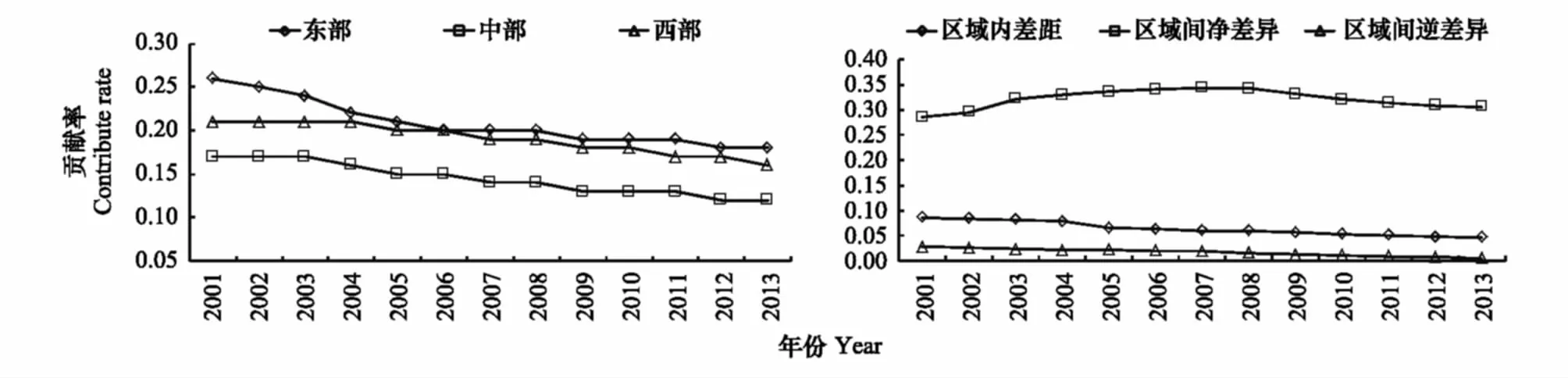

当μj>μh时,区域j和区域h中yji (10) 式中:Djh=djh-pjh/djh+pjh,为区域Pj和Ph间单位农村居民生活能源碳排放的相对影响,其中: (11) (12) 式中,Fj(Fh)分别为j(h)地区的累积密度分布函数,其中,将djh定义为区域间农村居民生活能源碳排放差值,即理解为j,h地区中所有yji-yhr>0的样本值加总的数学期望;pjh定义为超变一阶矩,即理解为j,h地区中所有yhr-yji>0的样本值加总的数学期望。 1.2.3 STIRPAT模型 York[22]等在经典的IPAT等式基础上改造而成的人口、富裕和技术随机回归影响模型(STIRPAT模型),由于能较好地衡量人文因素对环境的影响而得到了广泛应用,本研究采用STIRPAT模型分析影响农村居民生活能源碳排放的关键因素: I=aPbAcTde (13) 式中,a为该模型的系数;b、c、d分别为人口数量、富裕度、技术等人文驱动力指数;e为模型的误差。为了衡量各因素对农村居民生活能源碳排放的影响作用大小,可将式(13)转换成对数形式: lnI=a+blnP+clnA+e (14) 转变为对数形式的STIRPAT模型中的估计系数与经济学中弹性的解释一致。如果估计系数(b或c)等于1,说明农村居民生活能源碳排放与各因素(P或A)存在同比例的单调变化[23]。 2.1 中国农村居民生活能源碳排放的时序演变特征 城镇化进程的加快,使得农村人口向城镇人口快速转变,城乡人口结构发生变化。我国农村人口数量不断下降,从2001年的7.96×104万人减少到2013年的6.30×104万人,年增长率为 -1.93%。如图1所示,农村居民直接生活能源碳排放总量由1.71Gt 增加到4.47Gt(1Gt=109t),年增长率为7.65%,人均直接生活能源碳排放量从0.22t/人增加到0.71t/人,年增长率为9.61%;农村居民间接生活能源碳排放总量由2.34Gt 增加到7.30Gt(1Gt=109t),年增长率为9.16%,人均间接生活能源碳排放量从0.29t/人增加到1.16t/人,年增长率为11.14%。由此可见,农村居民间接生活能源碳排放量的增长幅度远大于直接生活能源碳排放。进一步分析发现,2001年农村居民生活能源消费的碳排放总量为4.05Gt,2002年为4.39Gt,2013年为11.77Gt,可见 2001—2002年间我国农村居民生活能源碳排放增长相对平缓,其中生活能源碳排放总量的年增长率为8.32%,人均生活能源碳排放量的年增长率为10.15%;2003—2013年间我国农村居民生活能源碳排放快速增长,其中,生活能源碳排放总量年增长率达9.26%,人均生活能源碳排放量年增长率达11.46%。 数据显示,2001—2013年我国农村居民生活能源直接碳排放量出现逐年递减的趋势,究其原因,在于在此期间,农村居民生活直接能源消耗量逐年下降;然而,较2001年,2013年我国农村居民生活能源间接碳排放量有一定程度上的增加,其在总排放中的比重较高。 图1 2001—2013年农村居民生活能源碳排放量趋势Fig.1 Trends of energy carbon emission of rural residents′ life energy consumption from 2001 to 2013 图2 三大区域农村居民生活能源碳排放总量和人均生活能源碳排放量变化趋势Fig.2 Trends of energy total carbon emissionand carbon emission per capita of three zone rural residents energy consumption from 2001 to 2013 从东、中、西三大区域来看,东部农村居民生活能源碳排放总量、人均生活能源碳排放量增长速度较快,分别为7.65%、10.61%;中部农村居民生活能源碳排放总量、人均生活能源碳排放量增长速度分别为5.76%、7.97%;而西部增长速度较慢,分别为2.53%、4.45%。如图2所示,东部地区的农村居民生活能源碳排放总量历年来一直居于三大地区之首,2001—2013年农村居民生活能源碳排放总量从0.83 Gt上升到2.00 Gt;而西部地区的农村居民生活能源碳排放总量历年来一直居于三大区之末,2001—2013年农村居民生活能源碳排放总量仅从0.63 Gt上升到0.84 Gt。从农村人均生活能源碳排放量来看,2001—2013年间,东部地区人均生活能源碳排放量从2001年的0.26t/人上升到2013年的0.86t/人,其增长率为10.61%;中部地区人均生活能源碳排放量从2001年的0.22t/人上升到2013年的0.54t/人,其增长率为7.97%;而西部地区人均生活能源碳排放量从2001年的0.31t/人上升到2013年的0.53t/人,其增长率为4.45%。 进一步分析发现,2001和2013年河北省农村居民生活能源碳排放总量均为最高,分别为0.31 Gt、0.67 t/人,增幅为6.98%。如图3所示,宁夏、海南省的农村居民生活能源碳排放总量增幅最大,分别为25.3%、17.13%;而贵州、新疆省的农村居民生活能源碳排放总量增长幅度较小,分别为-1.62%、-0.87%。与此同时,相较2001年,2013年我国农村居民生活能源人均碳排放量均呈下降趋势,而广西和新疆省呈上升趋势,其中,广西省的农村居民人均生活能源碳排放量增长幅度最大,增幅达7.21%;同时,广东、天津省的增长幅度均较小,如广东省的农村居民人均生活能源碳排放量从2001年的0.63 t/人下降到2013年的0.34 t/人,年均下降4.99%。 图3 省域农村居民生活能源碳排放总量和人均生活能源碳排放量变化趋势Fig.3 Trends of total energy carbon emission and carbon emission per capita of provencial regions rural residents′life energy consumption in 2001 and 2013 图4 我国农村居民生活能源人均碳排放的碳基尼系数 Fig.4 Gini coefficient of per capita rural residents life energy consumption in China 2.2 农村居民人均生活能源碳排放量的区域差异 根据公式(4)计算出2001—2013年我国农村居民人均生活能源碳排放的碳基尼系数(图4),总体上表现为波动性的下降趋势,从2001年的0.15下降为2013年的0.14,其碳基尼系数的变化趋势为0.01/10a,即我国农村居民人均生活能源碳排放量的区域差异总体上呈缩小趋势。与此同时,从三大区域的农村居民人均生活能源碳排放碳基尼系数的变化趋势来看,东部、中部、西部经济区的碳基尼系数均呈下降趋势,说明东、中、西部地区农村居民人均生活能源碳排放量的区域差异总体上均呈缩小趋势。其中,东部地区从2001年的0.26下降至2013年的0.18;西部地区从2001年的0.21下降至2013年的0.16;中部地区从2001年的0.17下降至2013年的0.12,其减幅分别为3.14%、2.10%、3.02%。 通过分解碳基尼指数,可将我国农村居民人均生活能源碳排放的总体差异分解为区域内差距的贡献Gw,区域间净值差距的贡献Gb,以及区域间净值逆差距的贡献Gt。由图5可知,东、中、西三大区域内部差异变化比较平缓,从2001年的0.09到2013年的0.05,其贡献率从21.75%下降至13.13%;区域间净值逆差异在2001—2013年总体呈下降趋势,其贡献率从7.01%下降至1.40%;三大区域间净值差异呈波动上升趋势,由2001年的0.29到2013年的0.31,其贡献率从71.25%上升到85.47%,因此,我国农村居民人均生活能源碳排放的总差异主要表现为三大区域间的净值差距。 图5 农村居民人均生活能源碳排放碳基尼系数的贡献率Fig.5 The Gini coefficient of the rural residents life energy carbon emissions per capita 2.3 农村居民人均生活能源碳排放的空间格局 为更直观地反映中国农村居民生活能源碳排放的空间分布特征,基于2001、2005、2009和2013年的农村居民生活能源碳排放量,利用ArcGIS软件,采用自然段点法将30个省(市、自治区)划分为高水平、较高水平、中等水平、较低水平和低水平地区等5种类型。 图6 中国主要年份农村居民直接生活能源人均碳排放空间分布格局Fig.6 Spatial agglomeration pattern of direct energy carbon emission per capita in China 2001—2013年间,处于我国农村居民人均直接生活能源碳排放高水平地区的空间格局分布是相对较为稳定的,主要分布于东部的河北、中部的湖北和安徽及西部的贵州、四川和内蒙古。其中,2001—2005年间,由高水平向下转移的省份包括北京(高水平转向较低水平)和四川(高水平转向较低水平),而向上转移的省份分别为河北、贵州、湖北、四川、安徽及内蒙古(较高水平转向高水平),2005—2009年高水平地区的省份数并未发生改变,2009—2013年间,由高水平向下转移的省份为湖北(高水平地区转向较高水平),向上转移的省份为四川(较高水平转向高水平)。同时,从2001、2005、2009和2013年的空间分布图来看,处于我国农村居民人均直接生活能源碳排放高水平地区的省份数总体呈先增后减的趋势;而处于我国农村居民人均直接生活能源碳排放低水平地区的省份主要分布于东部的海南、天津和福建,中部的黑龙江及西部的宁夏、新疆等地。其中,2001—2005年间,由低水平向上转移的省份为海南(低水平转向中等水平),而向下转移的省份分别为黑龙江(中等水平转向低水平)、新疆和天津(较高水平转向低水平),2005—2013年间低水平地区的省份数并未发生较大改变;除2007年福建由低水平地区转向较低水平和江苏由较低水平转向低水平地区以外。同时,从2001、2005、2009和2013年的空间分布图来看,处于我国农村居民人均直接生活能源碳排放低水平地区的省份数总体呈增加的趋势。究其原因,我国中部地区城镇化水平不断提升,其生活能源使用方式发生转变,大幅提高了电力、热力及天然气的使用比例,且农村能源消费中煤炭所占比例较高,而能源利用效率相对较低,从而使得农村居民人均生活能源碳排放量增加;同时,西部地区农村居民对煤炭的依赖程度虽然较高,但其大多地处边远地带,交通极为不便,是我国贫困人口聚集地带[24],使得可再生能源的有效获取存在很大问题。 2001—2013年东部、中部和西部地区在各个水平上均有分布。东部在高水平地区的省份数未发生改变,而中部、西部地区均呈先增后减的趋势,总体来看,我国农村居民直接生活能源碳排放处于高水平地区的省份数呈先增后减的趋势,且东、中、西部地区内部的差异较为显著;就较高水平地区而言,东部呈先增后减的趋势,而中部、西部地区均呈下降趋势,我国农村居民直接生活能源碳排放处于较高水平地区的省份数总体上呈下降趋势;就中等水平地区来说,东部、西部地区呈下降趋势,而中部地区呈先减后增的趋势,因此其总体上呈下降趋势;而较低水平和低水平地区的省份数均有所增加,其中,东部在较低水平地区的省份数呈先增后减再增的趋势,中部地区呈减后增的趋势。 图7 中国主要年份农村居民间接生活能源人均碳排放空间分布格局Fig.7 Spatial agglomeration pattern of indirect energy carbon emission per capita in China 2001—2013年间,处于我国农村居民人均间接生活能源碳排放低水平地区的空间格局相对较为稳定,主要分布于东部和南部经济区。同时,受东部和南部经济区辐射带动效应的影响,长江中游经济区部分省域也呈现出向低值区发展的趋势,如江西、安徽省等。 然而,2001—2013年间我国农村居民人均间接生活能源碳排放高水平地区的变化较大,除2012年广西有分布以外,其余年份高水平地区在东北、黄河中游经济区均有分布,其中新疆、内蒙古和黑龙江省的稳定度较高。进一步分析发现,2001年高水平地区主要集中在新疆、青海和宁夏省;而2005年有所增加,其中,内蒙古、陕西及黑龙江等省份则均转向高水平地区,其总体趋势向东部和黄河中游地区移动;至2009年,高水平地区趋于减少,主要分布于新疆、黑龙江及湖南省;2012年则主要分布于新疆、内蒙古、黑龙江和广西省,其数量又趋于增加。究其原因,对于农村居民来说,增幅最大的为居住排放,其次为交通通讯、文教娱乐、医疗保健排放。农村居民消费结构的升级,使得农村居民的医疗保险支出诱发的能耗及碳排放比重起伏不定;教育文化支出诱发的能耗机碳排放比重则呈现逐年减少的趋势,农村食品支出诱发的能耗量及碳排放比重有逐年减少的趋势,家庭设备用品、居住及食品三项支出是诱使生活能源消耗及碳排放的3个主导因素。 2.4 影响农村居民生活能源碳排放的因素 大量研究发现,人口数量、经济发展、居民所选择的生活方式以及国家政策等均对居民的生活能源消费产生重要影响[25-26]。为进一步辨明影响我国农村居民生活能源碳排放的主要因素,本文将农村人口规模、农村居民可支配收入、农村居民生活消费支出、农村居民能源消费结构(家庭煤炭消耗占总家庭能耗的比率)、农村居民年龄结构(青壮年(15—65岁)人口)比例)、地区虚拟变量(南方=0;北方=1)等引入模型,从而得到影响农村居民生活能源碳排放关键因素的STIRPAT模型见表3。 模型(1)的拟合优度达到0.517,F统计量为19.939,在0.001水平上显著,Durbin-Watson统计量为2.208,说明农村人口规模、农民人均纯收入、农村居民生活消费支出、农村居民能源消费结构、农村居民年龄结构、地区虚拟变量对农村居民生活能源碳排放的解释度达到51.7%;模型(2)在模型(1)的基础上增加了农民人均纯收入的二次项,拟合优度为0.521,F统计量达17.700,在0.001水平上显著,Durbin-Watson统计量为2.146,方程拟合非常好。 拟合结果显示,在模型(1)中,农村人口规模和生活消费支出的非标准化系数均大于1,分别为1.177、1.837;模型(2)中二者的非标准化系数分别达1.207、1.738,说明增加农村人口规模和生活消费支出引起的碳排放量的增加速度超过了其自身的变化速度。模型(1)、模型(2)中的标准化系数显示,农村人口规模是影响我国农村居民生活能源碳排放的重要因素,其标准化系数分别为0.501、0.514,因此,有效控制我国农村人口规模对减少农村居民生活能源碳排放非常关键。而年龄结构的标准化系数较低,模型(1)、模型(2)中分别为0.033、0.032,似乎显得其对碳排放量的影响不大,但实际上年龄结构也是影响农村居民生活能源碳排放的重要因子[27-28]。 模型(1)和模型(2)中,地区虚拟变量、农民人均纯收入的非标准化系数均小于1但大于0,说明提高居民富裕水平引起的农村居民生活能源碳排放量的增加速度低于其本身的变化速度;同时,地区虚拟变量的标准化系数显示,受地区差异的影响,北方农村居民生活能源碳排放量明显高于南方。 表3 影响农村居民生活能源碳排放关键因素的最小二乘法估计结果 *显著性水平为0.1,**显著性水平为0.05,***显著性水平为0.001,括号内为标准差 模型(1)和模型(2)中,能源消费结构的非标准化系数均小于0,分别为-0.014、-0.022,表明降低煤炭使用率具有降低农村生活居民生活能源碳排放量的作用;其标准化系数也均小于0,分别为-0.017、-0.027,充分说明合理调整能源消费结构对减少农村居民生活能源碳排放非常重要。 模型(2)在模型(1)的基础上增加了农民人均纯收入的二次项,拟合优度为0.521,F统计量达17.700,在0.001水平上显著,Durbin-Watson统计量为2.146,方程拟合非常好。模型(2)中,农民人均纯收入二次项的系数为负(-0.236),且在0.1水平上显著不为零,说明现有样本数据支持环境Kuznets曲线假说,即随着经济的发展,农村居民生活能源碳排放量存在转折点,这表明经济的发展有助于解决我国农村居民生活能源碳排放问题。 3.1 结论 居民生活能源碳排放问题日益成为国际能源消耗与碳排放研究的前沿与热点。自20世纪90年代以来,国内外学者在该领域开展了大量的研究。本文在界定居民生活能源碳排放的基础上,分析了农村居民生活能源碳排放的区域差异及其空间格局,并探讨了影响农村居民生活能源碳排放的主要因素。与曲建升[12]、张馨[14]、王莉[18]等人的研究具有较好的可比性,分析发现,居民生活能源碳排放是直接生活能源及其所消费的所有产品与服务在生产生活过程中所产生的CO2排放量;其次,中国农村居民生活能源间接碳排放量高于直接碳排放量;同时,黄芳[27]等人在研究中采用LMDI、结构分解等方法发现收入水平、地理位置、社会经济发展水平等均为影响居民生活能源碳排放的主要因子。主要结论如下: (1)2001—2013年农村居民直接生活能源碳排放量和间接生活能源碳排放量分别增长了7.65%、9.16%。 (2)东部、中部、西部经济区的碳基尼系数呈下降趋势,说明各经济区农村居民人均生活能源碳排放量的区域差异总体上均呈缩小趋势。 (3)2001—2013年间,处于我国农村居民人均直接生活能源碳排放高水平地区的空间格局分布是相对较为稳定的,主要分布于东部的河北、中部的湖北和安徽及西部的贵州、四川和内蒙古;而对于人均间接生活能源碳排放来说,处于低水平地区的空间格局分布较为稳定,主要分布于东部和南部经济区。 (4)农村人口规模、农民人均纯收入、农村居民生活消费支出、青壮年人口比重对农村居民生活能源碳排放量具有加剧作用,而农村居民能源消费结构对其具有减缓作用,且北方农村居民生活能源碳排放量明显高于南方。 (5)从环境Kuznets曲线假说出发,经济发展是促使我国农村居民生活能源碳排放Kuznets曲线存在拐点的重要因素。 3.2 建议 基于以上结论,提出以下建议:“智能、绿色、健康、安全”是“十三五”对未来消费方向的描述,在这样的大背景下,应着眼于强调居民适度消费、绿色消费,并着力发展低碳消费方式,倡导低碳消费理念。从我国各省碳排放量与各影响因素相关关系的分析来看,伴随着将来有更多居民由农村向城镇转移,使得农村家庭户规模的收缩加快,从而增加了人均消费支出,在很大程度上加速了人口总量增长对碳排放的影响,因此,急需在关注人口数量变化对碳排放影响的同时,关注居民消费水平变化的影响作用,争取以较低的生活能源碳排放成本,实现碳排放量的降低。 此外,在正确认识农村能源消费空间格局的背景下,我国农村居民生活用能的能源结构有待进一步改善。人均居民生活能源碳排放量较高的省份大部分位于北方地区;对于碳排放量较高的地区,尤其是过度依赖煤炭资源的地区,需优化能源消费结构,提高清洁能源的利用率,降低煤炭使用比重,从而减少农村居民生活能源的碳排放量。 同时,农村居民生活用能结构的优化空间较大,相较于东中部经济较为发达的地区,西北贫困地区的煤炭消费碳排放比重较高,因此其应在国家扶持下,发展生物质能,风能、太阳能等分布式能源供应系统,以缓解农村生活能源供应紧缺状况;最后,结合国家能源规划布局,进行科学有效的农村生活能源发展战略规划设计,促进其生活条件和生活环境的改善,从而降低碳排放,为建设农村资源节约与环境友好型社会提供有力保障。 [1] 秦大河. 气候变化科学的最新进展. 科技导报, 2008, 26(7): 3-3. [2] IPCC. Climate Change 2007: The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. [3] 刘强, 刘家麒, 贺怀宇. 温室气体浓度变化及其源与汇研究进展. 地球科学进展, 2000, 15(4): 454-460. [4] 魏一鸣, 刘兰翠, 范英, 吴刚. 中国能源报告(2008): 碳排放研究. 北京: 科学出版社, 2008. [5] Soytas U, Sari R, Ewing B T. Energy consumption, income, and carbon emissions in the United States. Ecological Economics, 2007, 62(3-4): 482-489. [6] 谢鸿宇,陈贤生,林凯荣,胡安焱.基于碳循环的化石能源及电力生态足迹.生态学报,2008, 28(4): 1729-1735. [7] 朱永彬, 王铮, 庞丽, 王丽娟, 邹秀萍. 基于经济模拟的中国能源消费与碳排放高峰预测. 地理学报, 2009, 64(8): 935-944. [8] World Resources Institute WRI. Climate Analysis Institute Tool(CAIT). (2010-11-05). http://cait.wri.org/. [9] 陆莹莹, 赵旭. 家庭能源消费研究述评. 水电能源科学, 2008, 26(1): 187-191. [10] 樊杰, 李平星. 基于城市化的中国能源消费前景分析及对碳排放的相关思考. 地球科学进展, 2011, 26(1): 57-65. [11] 万文玉,赵雪雁,王伟军.中国城市居民生活能源碳排放的时空格局及影响因素分析.环境科学学报,2016,36(9):3445-3455. [12] 曲建升, 张志强, 曾静静, 李燕, 王勤花, 邱巨龙, 刘莉娜, 董利苹, 唐霞. 西北地区居民生活碳排放结构及其影响因素. 科学通报, 2013, 58(3): 260-266. [13] Wei Y M, Liu L C, Ying F, Wu G. The impact of lifestyle on energy use and CO2emission: An empirical analysis of China’s resident. Energy Policy, 2007, 35(1): 247-257. [14] 张馨, 牛叔文, 赵春升, 胡莉莉. 中国城市化进程中的居民家庭能源消费及碳排放研究. 中国软科学, 2011, (9): 65-75. [15] Kerkhof A C S, Nonhebel S, Moll H C. Relating the environmental impact of consumption to household expenditures: An input-output analysis. Ecological Economics, 2009, 68(4): 1160-1170. [16] Duarte R, Mainar A, Sánchez-Chóliz J. The impact of household consumption patterns on emissions in Spain. Energy Economics, 2010, 32(1): 176-185. [17] Liu L C, Wu G, Wang J N, Wei Y M. China′s carbon emissions from urban and rural household during 1992-2007. Journal of Cleaner Production, 2011, 19(15): 1754-1762. [18] 王莉, 曲建升, 刘莉娜, 边悦. 1995-2011年我国城乡居民家庭碳排放的分析与比较. 干旱区资源与环境, 2015, 29(5): 6-11. [19] 蔡安宁, 庄立, 梁进社. 江苏省区域经济差异测度分析——基于碳基尼系数分解. 经济地理, 2011, 31(12): 1995-2000. [20] Dagum C. Measuring the economic affluence between populations of income receives. Journal of Business & Economic Statislatics, 1987, 5(1): 5-12. [21] Dagum C. A new approach to the decomposition of the Gini income inequality ratio. Empirical Economics, 1997, 22(4): 515-531. [22] York R, Rosa E A, Dietz T. STIRPAT, IPAT and ImPACT: Analytic tools for unpacking the driving forces of environmental impacts. Ecological Economics, 2003, 46(3): 351-365. [23] 赵雪雁. 甘南牧区人文因素对环境的影响. 地理学报, 2010, 65(11): 1411-1420. [24] 李光全, 聂华林, 杨艳丽, 张培栋. 中国农村生活能源消费的空间格局变化. 中国人口资源与环境, 2010, 20(4): 33-38. [25] 张咪咪. 中国农村居民生活间接能源消耗与碳排放分析. 实证研究, 2010, (7): 34-40. [26] 李科. 我国城乡居民生活能源消费碳排放的影响因素分析. 消费经济, 2013, 29(2): 73-80. [27] 黄芳, 江可申. 我国居民生活消费碳排放的动态特征及影响因素分析. 系统工程, 2013, 31(1): 52-60. [28] 彭希哲, 朱勤. 我国人口态势与消费模式对碳排放的影响分析. 人口研究, 2010, 34(1): 48-58. Analysisofspatio-temporalpatternsofcarbonemissionfromenergyconsumptionbyruralresidentsinChina WAN Wenyu1, ZHAO Xueyan1,*, WANG Weijun1, XUE Bing2 1CollegeofGeographyandEnvironmentalScience,NorthwestNormalUniversity,Lanzhou730070,China2InstituteofAppliedEcology,ChineseAcademyofSciences,Shenyang110016,China With the development of economy and improvement in the living standard of people, life energy consumption has been increasing with each passing year. The life energy consumption of residents is expected to become a new growth point for carbon emissions. Using GiNi index, a method for spatial autocorrelation analysis, the characteristics, regional disparity, and spatio-temporal pattern of carbon emissions from life energy consumption were analyzed on regional and provincial levels from 2001 to 2013, in China. We used the STIRPAT model to simulate the impact of factors such as population, affluence level, age structure of population, and the proportion of use of electric energy, on carbon emissions. We observed that for the life of rural residents, the direct and indirect energy carbon emissions increased by 7.65% and 9.16%, respectively. The GiNi index analysis indicated that the difference in carbon emissions was shrinking among the three zones of eastern, central, and western regions. The distribution of rural residents′ life energy per capita carbon emissions in provincial China was not completely random. The areas with low levels of direct carbon emissions were mainly distributed in the eastern and western regions, whereas areas with the high levels of direct carbon emissions were relatively stable, and were mainly distributed in Sichuan, Hebei, and Anhui. Population, affluence level, and age structure of population were the main driving factors for the carbon emissions from the life energy consumption of residents, and the change in the rate of carbon emissions from residents′ life energy caused by them exceeded that of themselves. Moreover, the rural residents′ life energy carbon emissions were higher in the north than that in the south. However, the areas with low levels of indirect carbon emissions were relatively stable with respect to their carbon emissions. Within the range of calculated data, the results of the present analysis support the Environmental Kuznets Curve hypothesis, and the economic development has been the important factor for prompting the turning point of the Environmental Kuznets Curve hypothesis. rural residents; energy consumption; carbon emissions; spatio-temporal pattern; impact factors 国家自然科学基金(41661115, 41361106, 41471116);中国科学院内陆河流域生态水文重点实验室开放基金 2016- 07- 19; 2017- 05- 10 *通讯作者Corresponding author.E-mail: xbzhaoxy@163.com 10.5846/stxb201607191466 万文玉,赵雪雁,王伟军, 薛冰.我国农村居民生活能源碳排放的时空特征分析.生态学报,2017,37(19):6390- 6401. Wan W Y, Zhao X Y, Wang W J, Xue B.Analysis of spatio-temporal patterns of carbon emission from energy consumption by rural residents in China.Acta Ecologica Sinica,2017,37(19):6390- 6401.2 结果与分析

3 结论及建议