汾河太原河段水华发生及潜在危害

2017-11-02吕俊平张建民谢树莲

王 捷 刘 琪 冯 佳 吕俊平 程 革 张建民 谢树莲

(1山西大学生命科学学院 2山西省太原市汾河景区管理委员会)

囗学术天地

汾河太原河段水华发生及潜在危害

王 捷1刘 琪1冯 佳1吕俊平1程 革2张建民2谢树莲1

(1山西大学生命科学学院 2山西省太原市汾河景区管理委员会)

汾河是山西人民的“母亲河”,在社会经济发展和人民生活中起着极其重要的作用。随着工业发展和城市人口的迅速膨胀,人们的生态环境保护意识不强,将废水倾入河流,导致汾河水体富营养化,水质恶化出现水华。2011年,汾河太原段暴发了大规模的蓝藻水华,被污染的水体长达数公里。藻类水华产生的藻毒素和异味物质,会对水生动植物及人们的健康产生严重威胁。论述了汾河太原河段水华的发生状况、产生机制及潜在的危害,对未来水华的防控提出了建议。

水华 藻毒素 水体富营养化 汾河太原段

山西省是我国煤炭资源丰富的大省,但也是水资源严重匮乏的省份之一。素有山西“母亲河”之称的汾河,是省内最大、最长的河流,发源于晋西北的宁武县宋家崖,途径6市34县,纵贯山西南北,在社会经济发展和居民生活中起着不可估量的作用。

汾河太原河段处于汾河流域的中段,全长大约30 km,贯穿太原城区五大区,其中汾河景区段已形成集休闲、度假、观光旅游为一体,以“人、城市、生态、文化”为主题的大型公园。目前,汾河景区段全长20.5 km,水面宽500 m,总绿化面积400万m2,蓄水面积600万m2,蓄水量约1 000万m3[1]。近年来,汾河两岸居民未经处理的生活污水、沿线工业和农业废水、汛期地表径流及雨污合流污染物,不断排入汾河段水体,其污染程度大大超出了水体的自净能力,富营养化日益严重,导致水质恶化,为水华发生创造了主要条件。水华的发生可产生藻毒素和异味物质。目前的研究发现,分布最广、产量和危害最大的是淡水水体中藻类产生和释放的次生代谢产物蓝藻毒素(Cyanotoxin),其化学性质相当稳定,自然降解缓慢,且具有高耐热性,加热煮沸也很难破坏其结构,自来水厂常规的消毒处理不能完全去除藻毒素,对人类和牲畜有大的致毒作用[2]。水体异味主要表现为化学和生物致味物质[3]。生物性致味物质来源比较广泛,产生异味藻类难确定,导致自然水体和饮用水中的异味物质难以去除,已成为世界性的问题[4]。本文综述了汾河太原河段的水质现状及发生的水华现象,并对其产生的潜在危害进行了阐述。

1 汾河太原河段水质现状及水华现象

汾河太原河段,由于近年来河流两岸工业、农业废水与居民未经处理的生活污水不断排入,水体富营养化严重,导致水质恶化发生水华。据调查,2011年8月,太原市汾河景区的迎泽大桥和南内环桥段暴发大规模的蓝藻水华,两岸聚集了大量的藻类,连成了两条绿色的“水华油漆带”,被污染的水域长达数公里。这也是汾河景区段首次遭遇的大面积水华。至今,汾河太原河段每年都会出现局部水华现象,多发生于夏、秋两季。其原因,主要是由于适宜的自然环境(光照、温度和营养盐等)为浮游植物提供了良好的生活场所,导致水华出现。发生水华的优势种也出现一定的变化,呈现出年度和季节更替现象,其中蓝藻的数量和在时空分布上占有绝对优势。据山西大学环境保护协会的调查显示,汾河太原河段水质污染严重超标。太原市环保部门的监测结果评价,该段为中度富营养化水体。

2 水体富营养化及水华暴发机制

富营养化(Eutrophication)一般是指江河湖海和水库等缓流水体中营养盐(主要是氮和磷)增加,导致水生植物和浮游植物爆发性增殖的现象。由于水体的富营养化,加上适宜的光照和温度等环境条件,浮游植物呈现指数倍增长,某些藻类短时间内成为优势种群,大面积覆盖于水体表面,称为水华(Water bloom)。水华发生可导致水生态系统受到破坏,溶解氧下降,水质恶化。

水体富营养化是水华发生的基本条件,水文气象是催化剂,各种因素相互作用导致水华暴发。原核生物蓝藻和真核生物绿藻、裸藻、硅藻、甲藻、金藻和隐藻都可在一定的条件下形成水华,其危害性都比较大。其中,蓝藻水华已成为全球富营养化水体中发生最广、危害最大的水华类型[5]。

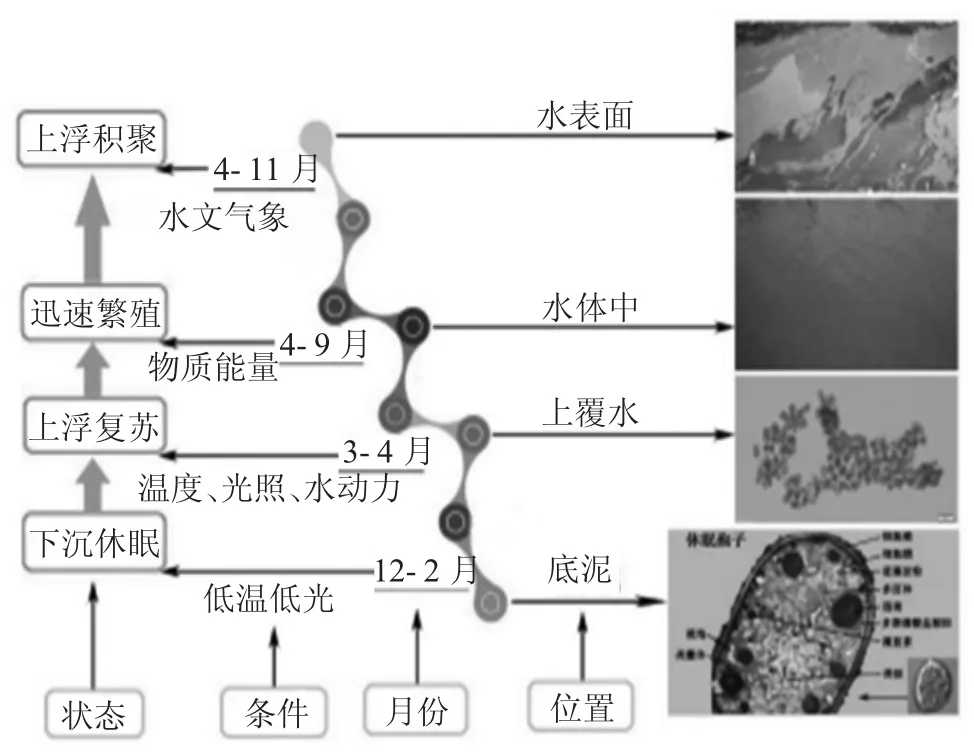

蓝藻水华发生(图1)的主要生物学机制为:(1)低光补偿及高光耐受机制。蓝藻具有特殊的光合作用色素—藻胆素,吸收光谱更宽,可适应弱光条件生存。强光对真核藻类的光合作用有一定的影响,但是蓝藻在强光下可合成大量类胡萝卜素来抵抗这种不良环境,免受伤害。(2)奢侈消费机制。蓝藻水华可以吸收大量的N、P等营养物质,以其自身特殊的形式储存于体内,抵御营养缺乏的环境。(3)固氮机制。水环境中氮源供应不足时,具有异形胞的蓝藻可以自身固氮,提高竞争力。(4)无机碳浓缩机制。蓝藻可吸收和浓缩外源有限的无机碳,在体内大量积累,保证其在低碳环境中持续稳定增长。(5)休眠机制。蓝藻水华在低温等不利生长条件下,可形成厚壁孢子和藻殖段等休眠体进入底泥,进行休眠度过不良环境。当生长环境有利其生长时,休眠体复苏,可再次形成水华。(6)自动浮力调节机制。具有伪空胞的蓝藻水华,通过控制伪空胞的数量上下沉浮,调节浮力,吸收光能进行光合作用。(7)生态位替补竞争机制。不同的环境和时期有不同的蓝藻形成优势种。(8)产毒素机制。蓝藻产生藻毒素,抑制其他水生植物和藻类的生长。

图1 蓝藻水华形成及其影响因子

3 水华的危害

浮游植物是水生态系统中的初级生产者和溶解氧供应者,是水体中食物链和食物网形成的基础,维持着水生态系统的平衡和健康。近年来,由于我国经济快速稳定的发展,人类活动日益频繁,大量含氮、磷的工业废水、农业废水和生活污水持续不断地排入缓流水体中,加速了富营养化的发生,在极短的时间内藻类大规模生长,迅速成团、成片地漂浮在水体表面,打破了水体原有的稳态,影响了水生动植物及人们的正常生活,并且带来了巨大的危害。

3.1 影响汾河自然景观

汾河太原河段发生水华时,大量的藻类植物漂浮在水面上,在适宜的环境条件下,还会形成厚厚的藻层,覆盖于水体表面,降低了透明度,空气和水体的气体交换被阻断,溶解氧减少,影响了水生动植物的呼吸和光合作用。此外,大规模的藻类死亡后,也会消耗大量的溶解氧,造成水体中溶解氧急剧降低,严重时甚至会出现厌氧状态,加快了沉水植物和水生动物的死亡。

在水华发生严重的地方,出现水体浑浊,呈深黑褐色,有时产生气泡并伴随有恶臭气味发生。水质迅速恶化的现象,人们称之为湖泛。2009年,我国常年处于水华状态的江苏太湖发生了10多次的湖泛现象[6],以后每年都会发生水华或湖泛。在汾河太原段的一些阴沟处,也常常发生湖泛。在发生湖泛的汾河景区,水体浑浊呈黑色,并发出恶臭,会破坏景观水体的美学价值和观赏者的心情,并对旅游业也产生极大的影响。

3.2 藻毒素的产生影响水质

藻类植物种类繁多,海水藻类可引起赤潮,而淡水藻类可引起水华发生,无论海水种还是淡水种都可产生藻毒素。目前,研究发现分布最广、产量和危害最大的是淡水水体中藻类产生和释放的次生代谢产物为蓝藻毒素(Cyanotoxin),其化学性质稳定,自然降解缓慢,耐高热,自来水厂的常规消毒处理不能完全去除,对人类和牲畜有较大的致毒作用。因此,对其种类、毒性、产毒机理及基因的研究,具有非常重要的意义。

3.2.1 蓝藻毒素的类型及结构

蓝藻门(Cyanophyta)中的多个种类可产生蓝藻毒素,由于其结构较复杂,分子上某个基团的变化就会产生新的毒素种类。依据其化学结构,主要可分为寡肽类(Oligopeptides)如微囊藻毒素(Microcystins,MCs)、 生 物 碱 类 (Alkaloid) 和 脂 多 糖 类(Lipopolysaccharide)等,其毒性主要可分为细胞毒性(Cytotoxic)、肝毒性(Hepatotoxic)、神经毒性(Neurotoxic)、皮炎毒性(Dermatotoxic)和内毒性(Endotoxic)[7,8]。

3.2.2 微囊藻毒素的含量标准及危害

微囊藻毒素(MCs)毒性是自然界中仅次于二恶英(Dioxin)的毒素,是一种细胞内毒素,在生物体内具有富集作用。美国、英国、澳大利亚和中国等都检测到某些饮用水源中有MCs。世界卫生组织(WHO)建议饮用水中MCs含量应低于1μg L-1。21世纪初,我国卫生部和国家环境保护总局规定饮用水源中MC-LR含量的基准值为1μg L-1[9]。

大量研究表明,MCs主要是通过抑制蛋白磷酸化酶(PP1和PP2A)的活性,导致细胞内蛋白质活性调控的关键途径磷酸化和去磷酸化水平失衡,破坏细胞骨架,是肿瘤形成的促进剂[10]。MCs主要具有肝毒性,长久饮用含有MCs的水会引起肝损伤甚至肝癌。目前,关于MCs引起肝中毒的报道不少,最严重的是1996年巴西血液透析事件,造成了126人急性或亚急性肝中毒,有53人死亡。中毒后主要表现为耳鸣、头痛及眩晕等神经症状,甚至还有肝脏肿大、肝功能衰竭甚至肝坏死现象。Chen等[11,12]的研究结果显示,无论是无脊椎动物还是鱼类,肝脏是MCs的主要聚集地。MCs还具有肾毒性,它通过肾脏进行代谢和排泄,因此,肾脏成为了它的另一靶器官。Ito等[30]的研究显示,肾脏中也会积聚MCs,可能对肾脏具有更大的毒性。Milutinovi等[13]的研究表明,MCs可破坏小鼠的肾小球毛细管簇,从而对小鼠的肾脏有一定病理损伤。此外,MCs还具有遗传毒性、生殖毒性、肠毒性和胚胎毒性,并能引起皮肤过敏,对心脏、肺和神经系统等器官和系统都会产生一定的损伤。

近年来,与人类健康安全相关的MCs中毒事件时有报道。流行病学调查显示,MCs同我国东南沿海一些地区(江苏省海门和启东市)、广西绥远地区和厦门市同安区原发性肝癌的高发病率密切相关[14,15]。近年来,MCs已经加速浸入了我们的生活。据报道显示,我国一些湖泊、水库等水源地的毒素含量虽然较低,但是它的慢性毒性也应该引起我们的重视。值得注意的是,在汾河太原河段上游的水源地汾河一库和汾河二库,发现了产蓝藻毒素的藻类。在今后的研究中,需加大这两个水源地的藻毒素含量的监测力度。

3.3 异味物质产生影响环境

3.3.1 水体异味来源

水体异味主要表现为化学和生物致味物质。化学致味物质产生的主要原因有两个方面:(1)生活污水和工农业废水异味(如农药等);(2)自来水厂消毒剂(含氯化合物)产生的异味。生物致味物质产生的主要原因有三个方面:(1)富营养化水体中浮游植物大量生长产生的藻源性异味;(2)水华腐败厌氧发酵产生的异味;(3)微生物分解有机物产生的异味。化学性致味物质的污染源及污染物容易确定,也易消除。但是生物性致味物质来源比较广泛,产异味藻类难确定,导致自然水体和饮用水中的异味物质难以去除,已经成为世界性问题。

3.3.2 水体异味的种类

目前,已经通过感官鉴定出多种多样的水体异味物质,但是由于不同异味物质可能产生相同的嗅味或者同一异味物质在不同的浓度下产生不同的嗅味,给异味物质的鉴定带来了一定的困难。国内外研究人员,一直致力于异味物质的鉴定分类和分析。1999年,Suffet等[16]研究出了饮用水异味轮状图,图中清晰地显示了饮用水中的异味物质种类及其产生的化合物。土霉味和草木味是淡水水体中分布最广、出现最多的味道,土霉味主要是由土腥素(Geosmin)和 2-甲基异莰醇(2-Methylisoborneol)引起[17,18],而草木味主要由 β-环柠檬醛(β-Cyclocitral)和 β-紫罗兰酮(β-Ionone)这两种化合物引起[19]。

3.4 影响区域社会经济及居民生活

水华的产生会给渔业和水产养殖业带来极大的经济损失。水华发生时,藻类成片覆盖于水面,水体中溶解氧降低,导致水生动物死亡。水华藻类产生的次生代谢产物藻毒素,能引起人们眼睛和皮肤的过敏,还可对人和动物的肝脏、肾脏及其他器官产生损伤。产生的异味物质影响供水水质,提高供水处理成本,给人们的生活和经济发展带来不可估量的损失[20-22]。世界上很多国家,如美国、德国、日本、澳大利亚、瑞士、挪威和丹麦等国的湖泊或水源,都发生过水生物引起的水体异味事件。2007年,江苏省无锡市城区发生了非常严重的自来水嗅味事件,水体伴随着异味,完全不能正常饮用,当地超市和商店的纯净水被抢购一空,给市民的生活带来了极大的影响。在太原市的水源地汾河一库和汾河二库也发现了产异味物质的蓝藻藻株,虽然生物量较少,但在今后的研究中,还需加大对这两个水源地有害藻类的监测,提前做好水华防控措施,防止有害蓝藻的大规模出现。

4 汾河太原段水华防控展望

汾河太原河段发生的水华已引起太原市政府多个部门的重视,采取了多种措施进行防控。由于水华藻从复苏到成为优势种的时间逐渐缩短,其优势种不断更替,进一步深入探究水华藻的越冬和复苏机制和水华藻成为优势种的主导生态因子是必要的。在汾河一库和汾河二库发现了可产生微囊藻毒素和异味物质的藻类,需要高度重视,及早防控,避免其成为优势种。因此,必须加大对重要水源地水体富营养化程度和有害藻类生物量的监测,同时应用遥感技术预测预警水华蓝藻的生物量,进一步研究生态安全、长久控藻的水华防治方法,保证水环境质量和可持续发展。

[1]王 捷,冯 佳,谢树莲,等.汾河太原河段浮游植物多样性及微囊藻产异味物质研究[J].生态学报,2015,35(10):3 357-3 363.

[2]张庭廷,张胜娟.微囊藻毒素的危害及其分析方法研究进展[J].安徽师范大学学报,2014,37(1):53-57.

[3]王中杰.蓝藻土霉异味物质合成基因的研究及其生态应用[D].武汉:中国科学院水生生物研究所博士学位论文,2012.

[4]许燕娟,曹旭静.饮用水异味物质的组成、监测方法和应急措施[J].污染防治技术,2014,27(5):57-59.

[5]谢 平.论蓝藻水华的发生机制—从生物进化、生物地球化学和生态学视点[M].北京:科学出版社,2007.

[6]陆桂华,马 倩.2009年太湖水域“湖泛”监测与分析[J].湖泊科学,2010,22(4):481-487.

[7]Svrcek C,Smith D W.Cyanobacteria toxins and the current state of knowledge on water treatment options:a review[J].Journal of Environmental Engineering and Science,2004,3(1):155-185.

[8]Cirés S,Ballot A.A review of the phylogeny,ecology and toxin production of bloom-forming Aphanizomenon spp.and related species within the Nostocales(cyanobacteria)[J].Harmful Algae,2016,54:21-43.

[9]徐 瑶.富营养化水体微囊藻分子生态研究—以太湖和秦淮河为例[D].南京:南京师范大学博士学位论文,2011.

[10]秦 伟,王 婷.微囊藻毒素毒性的分子机制研究进展[J].医学理论与实践,2014,27(23):3 121-3 122,3 171.

[11]Chen J,Xie P.Seasonal dynamics of the hepatotoxic microcystins in various of four freshwater bivalves from the large eutrophic lake Taihu of subtropical China and the risk to human consumption[J].Environmental Toxicology,2005,20 (6):572-584.

[12]Chen J,Xie P,Zhang D W,et al.In situ studies on the bioaccumulation of microcystins in the phytoplanktivorous silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)stocked in Lake Taihu with dense toxic Microcystis blooms[J].Aquaculture,2006,261:1 026-1 038.

[13]Ito E,Takai A,Kondo F,et al.Comparison of protein phosphatase inhibitory activity and apparent toxicity of microcystins and related compounds[J].Toxicon,2002,40:1 017-1 025.

[14]Milutinovi A,Živin M,Zorc-Pleskovi R,et al.Nephrotoxic effect of chronic administration of microcystins-LR and-YR[J].Toxicon,2003,42:281-288.

[15]Ueno Y,Nagata S,Tsutsumi T,et al.Detection of microcystins,a blue-green algal hepatotoxin,in drinking water sampled in Haimen and Fusui,endemic areas of primary liver cancer in China,by highly sensitive immunoassay[J].Carcinogenesis,1996,17:1 317-1 321.

[16]Yu S Z.Primary prevention of hepatocellular-carcinoma[J].Journal of Gastroenterology and Hepatology,1995,10(6):674-682.

[17]Suffet I H,Khiari D,Bruchet A,et al.The drinking water taste and odor wheel for the millennium:beyond geosmin and 2-methylisoborneol[J].Water Science and Technology,1999,40(6):1-13.

[18]Jüttner F,Watson S B.Biochemical and ecological control of geosmin and 2-methylisoborneol in source waters[J].Applied and Environmental Microbiology,2007,73(14):4 395-4 406.

[19]Suurnäkki S,Gomez-Saez G V,Rantala-Ylinen A,et al.Identification of geosmin and 2-methylisoborneol in cyanobacteria and molecular detection methods for the producers of these compounds[J].Water Research,2015,68:56-66.

[20]Lin T F,Chang D W,Lien S K,et al.Effect of chlorination on the cell integrity of two nauseous cyanobacteria and their release of odorants[J].Journal of Water Supply:Research and Technology-AQUA,2009,58(8):539-551.

[21]王 捷,谢树莲,王中杰,等.汾河(太原市景区段)微囊藻的分子多样性及产毒能力[J].湖泊科学,2011,23(4):505-512.

[22]Wang J,Liu Q,Feng J,et al.Effect of high-doses pyrogallol on oxidative damage,transcriptional responses and microcystins synthesis in Microcystis aeruginosa TY001[J].Ecotoxicology and Environmental Safety,2016,134:273-279.

X524

A

1008-0120(2017)03-0017-04

山西省重点研发计划项目(201603D321001,201603D321008)

2017-06-13

王 捷(1984-):男,博士研究生;通讯地址:太原市坞城路92号,030006