基于生活收支的人口城镇化质量研究*

——以山东省为例

2017-11-02尹向来张晓青

尹向来 张晓青

基于生活收支的人口城镇化质量研究*

——以山东省为例

尹向来 张晓青

新型城镇化以人为核心,现有的新型城镇化评价方法重在经济、社会和生态,对城镇化中的生活水平变化反映较少。通过人在对城市设施接纳、使用过程中收入与消费支出的变化,运用熵值法、ESDA、趋势面分析等分析山东省2005年、2015年截面下山东省和地市尺度下总人口、城镇和乡村人口的多角度的人口城镇化质量,并进行时空演变分析。研究发现:①山东省及其各地市的总人口、城镇及乡村人口城镇化质量均得到不同程度的提升,地市间人口城镇化质量差异减少。②城镇人口城镇化质量高于乡村,但乡村人口也在发生城镇化。③17地市的人口城镇化质量空间上整体呈现集聚分布,同时呈现“东高西低、北高南低”的趋势分布。

生活收支;生活水平;城镇化;时空演变;山东省

1 引言

2015年中国城镇化率为56.1%,比1978年提升38.18个百分点,年均增速约为1.09%。尤其是2000年以来我国城镇化的增长速度、范围等在世界上鲜有[1]。城镇化在时空上是综合性的,尤其是中国近十年来的城镇化发展受到国内外关注[2-5]。国外学者对2000年以来中国城市化的特征、速度、原因进行分析[6-8]。国内相关研究初期主要集中于简单的模型和指标[9-10]。城镇化率仅为城镇人口所占比例和集聚过程的反映,不能真实反映城镇化水平及进程。2000年,国内开始以城镇化质量研究为主,方创琳、叶裕民等人对城镇化内涵做出界定[11-12]。目前相关的城镇化质量文献以人口、社会、土地、产业等为视角[13],多采用耦合、协调等方法[14-16],从国家、省市以及县域层面研究[17-18]。关于城镇化质量的研究集中在区域中的城镇,是对城镇中基础设施、经济发展水平和社会发展程度等评价,这难以反映出城镇化过程中人在生活水平、方式等的变化。已有的人口城镇化质量研究多选取城镇人口比重、大学生在校数、恩格尔系数、万人医生数、图书馆藏书量等作为评选指标[19],不涉及乡村,难以真正反映区域整体社会结构和生活水平、价值观念的改变,并且二者都未突破城乡二元结构的观念。大多数发达国家早已实现城乡一体治理,并且早在城镇化率基本稳定后将研究视角转向社区和生活上[20]。西方学者也提出城市融合区(desakota area)和扩展的大都市区(extend metropolitan area),进行城市乡村混合区域的城镇化判断[21-22]。对生产、产业、组织上的城乡结构变迁研究是不完全的,未充分注意社会结构、收入消费结构、文化观念的变化。樊杰(2015)指出,城镇化应向多样全面、创新发展进行转变研究[23]。

生活收支是生活水平的重要表征指标,仅采用基尼系数来衡量生活水平有所偏颇,只有对生活收支进行科学合理的赋权,才是生活水平的科学体现。目前基于生活收支对城镇化过程中人生活水平变化的研究。随着经济不断发展,我国土地城镇化速度超过人口城镇化,城镇人口不断增加,但城镇居民的生活条件是否达到真正的城镇化水准有待研究。如柴洪辉(2009)所言,乡村生活方式演化为城市方式是城镇化核心[24]。本文在阅读文献基础上,借鉴薛德升的相关概念,以城市生活指数为切入点,通过详细的生活收支指标来反映各类人在生活水平、观念和方式的程度与行为改变,并与城镇化进行有机结合,将乡村人口纳入人口城镇化质量的评价,力图创新人口城镇化质量的概念,并与完成城镇化的美国进行对比,以真正体现总人口及城乡人口在生活水平、方式和观念等的城镇化水平,并进行时空演变分析。2014年,中共中央正式提出以人为核心的新型城镇化战略,新型城镇化是传统城镇化的发展和必然趋势[25],人的生活水平、观念、方式等将受到关注。

本文基于山东省和其17个地级市单元的尺度,并划分出总人口、城镇人口、乡村人口三类研究角度,从生活收支的角度评价人口城镇化质量,在构建山东省人口城镇化质量测评体系基础上,采用熵值法、差异系数、ESDA法、趋势面分析等,选取2005、2015年时间断面,通过参考美国城镇化的相关指标,借助GIS软件,来揭示山东省人口城镇化质量的水平、差异及时空格局演化,以期提供补充、参考和借鉴。

2 研究方法与数据

2.1 概念解析

人口城镇化质量是(城镇以及乡村)人口在接受和采取城市标准的收入、消费、观念、文化、态度等城市生活水平、方式的程度和过程。根据薛德升(2016)的结论,城市标准的生活方式集中体现于人对城市类型的场所、设施的接纳和互动,还包括互动中人所产生的心理接受度和各类人口收入、开支[26];现代生活指数得以在城镇中实现,具体出现在城市的就业、居住、娱乐、通勤、康体、文教以及其他日常人口场所等场所和设施[27];城镇化不仅是乡村人口在身份上的转变,还包括城镇的生活方式、文化理念、观念价值在乡村层面上的扩散与传播的过程[28];根据Magnarella(1970)和Erman(1998)的结论,生活开支可以作为人的城市属性的实证分析,生活开支和城市人口呈明显关系[29-30]。由传统乡村人口经过城镇化的过程过渡到城市人口方式,其中过渡阶段是人通过与城市的多种设备、场所、设施的互动以及这一阶段所体现出的人口开支等来接受和体现城市人口方式(图1)。

图1 城镇化过程图

2.2 指标选取与数据来源

遵循科学性、系统性、综合性、层次性、区域性和动态性原则,根据上述理论,选取8项指标进行评价(表1)

表1 基于现代城市生活指数的山东省人口城镇化质量评价指标体系表

2.3 研究方法

2.3.1 熵值法及评价说明

基于数据可获得性、完整性等,采取2005、2015年的截面数据,来自于《山东统计年鉴》(2006年、2016年)以及各地市统计年鉴。

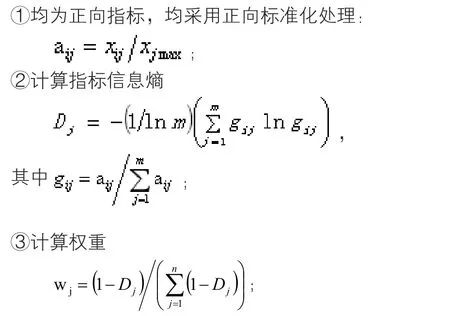

计算步骤为:

借鉴薛德升的研究,美国早已实现城镇化,以1975年美国当时人均收入(5645-8037美元)作为城镇化完成的标准,2015年济南市城镇人均收入为39888元(按2015年汇率换算为6404美元),已经达到城镇化的高质量水平,所以人口城镇化得分可划分为高、中高、中等、中低、低质量5类。

2.3.2 变异系数

C.V=标准偏差/平均值,是统计学概念,是对变量的变异进行呈现的统计量,是各地市之间水平的相对均衡程度的反映。公式为:

2.3.3 探索性空间数据分析

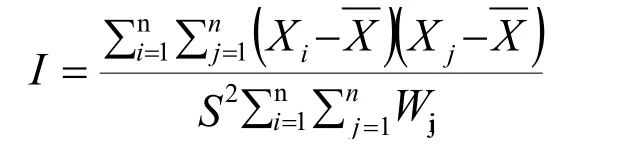

ESDA是通过对区域在空间上的联系、作用、集聚等的分析实现的关联性测度,最终呈现出研究单元的格局与相关性。引入全局Moran's I、Getis-Ord General G和Getis-Ord Gi*来对研究区域的全局、局部空间关联进行测算表达。

①全局Moran's I是对观测对象值在全局空间上的关联度表征邻接区域的相似度最终呈现出空间分布。

②Getis-Ord General G是空间单元与周边的相似性程度来表征在局部的集聚、分布格局,得出Local Moran’I指数,大于0为趋于聚集,小于0为趋于分散。

③空间热点探测分析:对研究属性在局部是否存在显著的同值聚集进行分析,可用可视化表达。

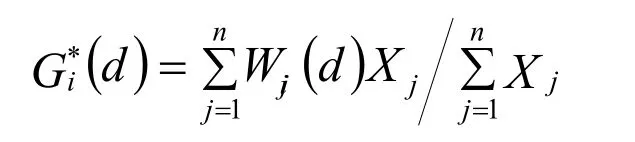

2.3.4 趋势面分析

趋势面分析是用模型得出数学曲面从而拟合出地理属性数据在地域空间分布和变化趋势的数学方法。公式为:

3 结果分析

3.1 各类人口城镇化质量的总体水平

如表2所示,山东省总人口城镇化质量由0.163提升到0.440,由2005年的低质量达到2015年的中等质量城镇化,提升了两个等级,说明山东省总人口城镇化质量得到提升,但未达到美国早已完成的城镇化水平。山东省城镇人口城镇化质量提升一个等级,2015年其指数为0.539,达到了中等质量,距离高质量的人口城镇化水平较远;乡村层面的人口城镇化质量提升一个等级且为处于中低等级,指数为0.308。城乡层面对比加大,年均增长率分别为0.076和0.136,可以看出山东省城镇人口达到了中等质量的城镇化,乡村人口城镇化指数年均增速高于城镇层面,表明人口城镇化也发生在乡村,虽然水平低于城镇层面。

3.2 总人口城镇化质量的地市差异及时空演变

2005年,11个地市的总人口城镇化质量处于低等级水平,有6个地市为中低等级且集中于半岛沿海地区,指数平均值为0.170,青岛市最高为0.251,最低为菏泽的0.088,总体水平较低,空间上大致呈对等分布,地市间变异系数达到0.2897,说明此时地市间指数差异较大、波动较大;空间差异格局开始形成,呈现半岛沿海地区相对较高的格局;此时,山东各地市总人口城镇化远未达到标准水平。2015年,山东省各地市总体进入中等质量,低等级水平已经消失,中等质量地市数量增加至6个,出现济南、东营、青岛、威海、淄博、烟台等6个中高质量的地市,平均值提升至0.515,差异系数降至0.2536,波动缩小,但是济南青岛威海东营位于第一层次,聊城、菏泽仍位于最后一个层次,空间格局仍非常明显,此时各地市总人口城镇化程度已有所提升,济南等地市的总人口已经达到了中高水平的程度(表2)。

表2 2005、2015年山东省及各地市人口城镇质量表

需要使用ESDA法进行进一步的人口城镇化质量的全局变动和局部相关分析。基于空间距离进行计算得到的2005、2015年的Global Mora’s I指数和General G 估计值见表3。

表3 山东省各地市总人口、城镇和乡村人口城镇化质量的Moran's I和General G估计值表

得出以下结论:①山东省各地市总人口城镇化质量的全局Moran’s I值在两个年份均为正值,表现为正相关性,说明人口城镇化指数高或者低的地市在空间上是呈集聚的分布形态,2005年时未通过显著性检验,为明显的弱集聚,2015年的Z(I)在0.05显著度下通过检验,为显著的集聚分布;②通过对全局Moran’s I可以看出呈现集聚分布,2015年的全局Moran’s I值增加,从0.1783提高到0.3224,说明山东省人口城镇化质量在空间相关性得以继续集聚发展;③得到的全局Moran’s I的观测值变化较大,且期望值十分接近,且大于0,说明与2005年相比,地市总人口人口城镇化程度在空间分布格局上变化较大。

通过对全局G指数的计算,结论分析如下:①2005、2015年山东省各地市人口城镇化质量是正相关类型,G(d)的观测值和期望值十分接近,都大于0,但是未通过显著性检验,说明高值和低值的集聚现象不显著,主要是研究区域大,而样本较少;②G(d)数值的变化,说明热点区有一定变化,但是变化幅度很小,只是微调。③借助geoda软件得出的散点图,得出:HH和LL类型数量总体高于HL和LH类型,济南与周边地区的关系较为特别,呈HL 型,济南经济基础、条件等优于邻接地区,相应的人口水平也较高,但是带动作用不强,甚至造成极化效应。

为进一步研究其空间格局演化状况,需要对热点区域的演化进行分析,在地市空间关联指数,即空间热点探测,并使用ArcGis对各地市总人口城镇化质量进行基于距离空间权重的克里金插值的带渲染的可视化热点分析,GiZscore是空间差异分析并用冷热点图表示得到可视化结果(图2)。得出:①2005年和2015年的热点区域都集中于半岛沿海地区,说明山东总人口城镇化质量的地理集聚较为明显;②高值聚簇区即热点区的数量到2015年为7个,比2005年增加一个,说明区域间相对格局变化不大,而低值集聚区并未发生变化,说明区域不均衡保持相对不变;③山东省沿海地区和胶济铁路沿线地市的总人口城镇化质量高于其他地区,而鲁西北、鲁西南等地区均呈现低水平,这与区位、经济基础等密切相关;④济南周围地市基本是低一等级的地市,冷点区和次冷区基本不变,说明济南市带动能力不强,同时也存在路径依赖,地市间人口城镇化得分始终有明显的格局。

图2 山东各市总人口城镇化质量热点图

运用Arcgis中的地统计分析模块,对2005、2015年山东省地市总人口城镇化质量进行空间趋势面分析(图3)。结论如下:①研究时段内的山东省各地市总人口城镇化质量均呈现为“北高南低,东高西低”的趋势,可以看出趋势面陡峭,说明在X、Y轴方向分异较为强烈。②趋势面态势整体变缓。③X轴上,2005、2015年的趋势曲线呈不明显倒钩型,表明该时期山东各地市的总人口城镇化质量在东部地区明显高于西部,东部地区内部虽有差异但较小。④Y轴上,趋势面在2015年趋于平缓,变化较为平稳,总体均呈由南向北升高态势,且趋势曲线在由南部到中部时变化最为明显,由中部到北部趋势曲线上升趋势若于前半段,山东北部总人口城镇化质量水平明显优于南部。因此,山东省总人口城镇化指数在空间上差异明显,东部、北部是人口城镇化的优势区域。

图3 山东省总人口城镇化质量空间趋势图

3.3 城镇及乡村人口城镇化质量的地市差异以及时空演变

通过计算结果(表2)和CV系数可以看出,2005年,山东省绝大多数地市城镇人口城镇化指数为中低等级,最高水平为东营市的0.352,平均值为0.264,变异系数为0.1775,只有菏泽为低等级,形成局部低陷的格局;所有地市乡村指数为低等级,平均值为0.086,变异系数为0.2247,这说明,2005年山东省绝大多数地市的城镇人口在人口水平上的城镇化程度不高,水平较低;空间格局未形成。2015年,山东省各地市城镇人口人口城镇化处于中等及以上,大多数为中高质量,青岛、济南、烟台、威海为高质量,平均值为0.656,变异系数为0.2389,6个地市处于中等质量水平,形成三级格局;在乡村层面均进入中低等级;这说明,这一时间,青岛、济南等的城镇人口在人口方式上以实现高度的城镇化,人口水平高。对比后发现:①两个时间点,同一地市相同年份城镇层面都水平高于乡村层面,城镇化主要发生在城镇。②2015年,个别地市乡村人口的城镇化质量指数超越了2005年城镇人口城镇化指数,比如青岛、淄博、潍坊、威海等,说明城镇化也发生在乡村,乡村人口城镇化得以提升。

经ESDA分析,得出以下结论:①全局Moran’s I的值均大于0,只有2005年城镇人口人口城镇化未通过显著性检验,其他均显著,而且全局Moran’s I值较大,说明集聚程度较强,具体来说,乡村人口人口城镇化集聚程度高于城镇层面;②General G估计值变化不大且为正值,期望值均无变化,检验结果均为通过检验,说明研究区域的同值集聚现象不显著,而且估计值变化不大,说明这一现象并未发生明显变化。

从热点图(图4)的计算看出:①从整体上看,2005、2015年的城镇(图4a、b)和乡村层面(图4c、d)的人口城镇化指数的热点区和冷点区基本不变,存在路径依赖;②2015年的热点区均比2005年增加,乡村层面的冷点区出现明显面积减少,说明人口城镇化的发展并带有一定的区域促进作用;③热点区均位于山东省的胶东半岛地区,冷点区位于鲁西南,髙值区呈现“青荣-胶济”沿线分布格局。

图4 2005、2015年山东省各地市城镇和乡村人口城镇化质量的热点图

4 结论

贯穿人为核心的概念,基于生活收支,以生活水平作为评价角度,以人的日常行为和与城市设施的互动、接纳为基础,通过收入和消费开支来定量化描述生活水平的变化,并与城镇化有机结合,构建指标体系,提出人口城镇化质量的概念,对城镇化进行新的解读,对比分析山东省和17地市下总人口、城镇和乡村人口城镇化质量达到城镇标准,即人口城镇化质量的程度和时空演变,研究发现:①山东省、各地市间的总人口、城镇及乡村人口逐步城镇化,人口城镇化质量上升且地市间差异减少。②城镇人口城镇化质量远高于乡村层面,但是乡村层面在加速发展,发生着城镇方式和观念的转变。③各地市人口城镇化质量整体呈现集聚分布,同时呈现“东高西低、北高南低”的趋势分布,山东沿海半岛地区始终是人口城镇化热点区,鲁西南是冷点区,存在路径依赖。

新时期下,应充分理解新型城镇化,更多地从标准上进行创新从而考虑其质量,以进行健康、充分、合理的中国城镇化。

[1]姚士谋,张平宇,余成.中国新型城镇化理论与实践问题[J].地理科学,2014,34(6):641-647.

[2]Noreen Noor Abd Aziz,Wan Haslin Aziah Wan Hassan,Nur Adilah Saud.The Effects of Urbanization towards social and cultural changes among Malaysian Settlers in the Federal Land Development Schemes(FELDA),Johor Darul Takzim[J].Procedia Social and Behavioral Sciences,2012(68):910-920.

[3]陈明星,陆大道,刘慧.中国城市化与经济发展水平关系的省际格局[J].地理学报,2010,65(12):1443-1453.

[4]Chan K W.Cities with invisible walls:reinterpreting urbanization in post- 1949 China[M].Hong Kong:Oxford University Press,1994.

[5]Davis K.The urbanization of the human population[J].Scientific American,1965,213(3):40-53.

[6]Friedman J.Four theses in the study of China’s urbanization[J].International Journal of Urban and Regional Research,2006,30(2):440-451.

[7]Lin George.Chinese urbanism in question:State,society,and the reproduction of urban spaces[J].Urban Geography,2007(28):7-29.

[8]Lin George.Peri- urbanism in globalizing China:A study of new urbanism in Dongguan[J].Eurasian Geography and Economics,2006,47(1):28-53.

[9]王远飞,张超.Logistic模型参数估计与我国城市化水平预测[J].经济地理,1997,17(4):8-13.

[10]代合治,刘兆德.复合指标法及其在测度中国省域城市化水平中的应用[J].城市问题,1998(4):21-24.

[11]方创琳,王德利.中国城市化发展质量的综合测度与提升路径[J].地理研究,2011(11):1931-1946.

[12]叶裕民.中国城市化[M].北京:商务印书馆,2002.

[13]李涛,廖和平,杨伟.重庆市“土地、人口、产业”城镇化质量的时空分异及耦合协调性[J].经济地理,2015,35(5):65-71.

[14]张引,杨庆媛,闵婕.重庆市新型城镇化质量与生态环境承载力耦合分析[J].地理学报,2016,71(5):817-828.

[15]韩增林,刘天宝.中国地级以上城市城市化质量特征及空间差异[J].地理研究,2009,28(6):1508-1515.

[16]杨璐璐.中部六省城镇化质量空间格局演变及驱动因素——基于地级及以上城市的分析[J].经济地理,2015,35(01):68-75.

[17]于伟,张鹏.基于网络分析法的山东省新型城镇化空间特征研究[J].地理与地理信息科学,2017,33(1):89-94.

[18]杨新刚,张守文,强群莉.安徽省县域城镇化质量的时空演变[J].经济地理,2016,36(4):84-91.

[19]高宝棣,王成新,崔学刚.人口—经济—空间视角下山东省城镇化时空演变[J].经济地理,2016,36(5):80-84.

[20]Harvey D.Contested cities:Social process and spatial form//Jewson N,Mac Gregor S.Transforming cities:Contested governance and new spatial divisions[M].London:Routledge,1997:19-27.

[21]Mc Gee T G.The emergence of desakota regions in Asia:Expending a hypothesis//Ginburg N,Koppel B,Mc Gee T G,ed al.The Extended Metropolis:Settlement Transition in Asia[M].Honolulu:University of Hawaii Press,1991:3-26.

[22]Firman T.The spatial pattern of urban population growth in Java,1980-1990[J].Bulletin of Indonesian Economic Studies,1992,28(2):95-109.

[23]樊杰,郭锐.面向“十三五”创新区域治理体系的若干重点问题[J].经济地理,2015,35(1):1-6.

[24]紫洪辉,顾海英,张全红.中国农村城市化研究评述[J].经济地理,2009,29(4):654-661.

[25]尹鹏,李诚固,陈才,等.新型城镇化情境下人口城镇化与基本公共服务关系研究——以吉林省为例[J].经济地理,2015,35(1):61-67.

[26]薛德升,曾献君.中国人口城镇化质量评价及省际差异分析[J].地理学报,2016,71(2):194-204.

[27]王兴中.中国城市人口空间结构硏究[M].北京:科学出版社,2004.

[28]许学强,周一星,宁越敏.城市地理学[M].北京:高等教育出版社,1997.

[29]Magnarella P J.From villager to townsman in Turkey[J].The Middle East Journal,1970,24(2):229-240.

[30]Erman T.Becoming "Urban" or remaining "Rural":The views of Turkish rural-to-urban migrants on the "Integration" question[J].International Journal of Middle East Studies,1998,30(4):541-561.

Human-oriented new-type urbanization`s evaluation methods focus on the economy,society and ecology.And they reflects less on the way of life and idea.From the perspective of life style,the author puts forward the concept of life urbanization by analyzing the change of income and consumption expenditure in urban facilities,and analyzes the life urbanization of the total,town and rural population in Shandong Province and city scale on the time of 2005 and 2015 by entropy method,c.v.and multiple spatial data analysis such as esda estimate.What`s more,the author analysis temporal-spatial evolution.The results show that:①The life urbanization level of the total,urban and rural population in Shandong province is increasing and the difference is decreasing.②Urban population`s life urbanization is higher than rural.③The spatial density tends to change from relative equality to polarization.The overall regional life urbanization has its obvious spatial directivity which shows the spatial distribution of being high in the east,low in the west and high in the north,and low in the south.

life ; urbanization ; temporal-spatial evolution ;Shandong Province

F291.1

A

1674-4144(2017)-10-28(7)

尹向来,山东省师范大学地理与环境学院硕士研究生。

张晓青,山东省师范大学地理与环境学院教授,博士生导师(通讯作者)。

国家自然科学基金“山东西部经济隆起带承接产业转移与新型城镇化的耦合机制及调控研究”(编号:ZR2014DM001);国家社科基金项目“近20年国际生育率新变动的空间分异研究”(编号:15BRK012)。

责任编辑:于向凤