历史题材油画创作中情节性绘画手法和纪念碑性绘画手法再讨论

2017-11-01李时兵

李时兵

(西安美术学院 美术史论系,陕西 西安 710065)

历史题材油画创作中情节性绘画手法和纪念碑性绘画手法再讨论

李时兵

(西安美术学院 美术史论系,陕西 西安 710065)

新中国主题创作的政治功用是显而易见的。要寓教于乐,图像必须大众化、通俗化,情节性绘画正好满足了这一要求。油画在主题创作中除了运用情节性绘画手法外还运用了纪念碑性绘画手法,产生了一批有较强形式语言和鲜明时代精神的作品。较之情节性绘画手法,纪念碑性绘画手法影响没有那么广泛,但也在一定程度上改变了新中国早期油画较为单一的表现方式。纪念碑性绘画手法运用的意义还在于对油画创作观念的革新,使得新中国的油画家进一步关注绘画表现中形式语言的作用,拓展了绘画形式表现的空间。

历史题材;油画创作;情节性绘画手法;纪念碑性绘画手法

一、新中国历史题材油画创作中的情节性绘画手法

( 一)“ 土油画”阶段

由于油画的特色,其在新中国图绘历史的主题创作中一马当先。新中国早期的历史题材油画创作主要是满足政治需要,并未对技法与艺术性提过高要求。一些来自延安解放区的艺术家,纷纷投身其中。

比如罗工柳于1952年创作的油画作品《地道战》(图1),运用西方古典绘画技巧完美表现了延安版画的力度与质朴,“虽然尚缺油画技术的专门训练,但是已经显示出他处理构图色调的特色,显然是有意要使老百姓容易理解”[1]48。罗工柳在油画技巧尚不娴熟的情况下,扬长避短,通过画面整体效果去阐释主题。《地道战》运用的就是情节性绘画手法,在主题表现上直白明了。马克西莫夫对该作品给予了高度评价:“在画面上画家抓住人物精神上和生理上最紧张的一刹那,在很突出的构图里,使观众感受到英雄们在斗争的那一刹那所应有的那些情绪。”[2]20

新中国早期,运用情节性绘画手法的油画作品还有创作于1950年的《开镣》《入党宣誓》《和平签名》《红军过夹金山》,1951年的《参军》等。尤其是《参军》,似乎可以从中找到与俄罗斯巡回展览画派运用情节性绘画手法及在构图方面的某些相似性。这些新中国早期的“土油画”作品的色彩、笔触特质明显不同于西方本土的油画,体现出受苏联油画大规模影响之前,新中国早期油画的原初面貌。

图1 罗工柳《地道战》,布面油彩,140cm×169cm,1952年,中国国家博物馆藏

图2 冯法祀《刘胡兰就义》,布面油彩,228cm×423cm,1957年,中国美术馆藏

(二 )受苏联绘画影响的阶段

1.“苏联造型艺术展览会”

1954年10月2日至12月26日,“苏联经济及文化建设成就展览会”在京举办,“苏联造型艺术展览会”也拉开序幕。展览会上的作品,亚·依·拉克提昂诺夫根据其1947年作品重绘的《前线来信》、谢·阿·格里哥里耶夫的《接受共青团员 斯大林时代的人》等,均是运用苏联情节性绘画手法的成功之作。“苏联造型艺术展览会”使得新中国的油画家对苏联情节性绘画手法有了直观印象,给新中国的油画家提供了很好的艺术范式,这极大影响了他们的油画创作。

2.马克西莫夫及“马克西莫夫油画训练班”

1955年,具有深远影响的“马克西莫夫油画训练班”在中央美术学院举办,共有21人,班长是冯法祀。经过近两年半的训练,该班学员基本掌握了以俄罗斯巡回展览画派为基础的苏联油画技巧。“马克西莫夫油画训练班”的毕业作品展反映出学员们在创作上的新气象——更加扎实的绘画功底,更接近油画的绘画语言样式。“‘马训班’是在苏联影响下,中国社会主义的主题性美术创作的第一个高峰期,从他们的毕业创作中可以反映出来。”[2]19作为“马克西莫夫油画训练班”班长的冯法祀,1957年创作的《刘胡兰就义》(图2)就是一幅运用典型情节性绘画手法的历史题材油画作品。

从冯法祀《刘胡兰就义》、詹建俊《起家》等“马克西莫夫油画训练班”学员的毕业作品中可以看出,当时的油画家对苏联油画扎实的造型、纯粹的油画语言、情节性绘画手法及“灰调子”的运用等方面都有所学习和借鉴。“马克西莫夫油画训练班”使得苏联油画对中国油画界产生了直接影响。王式廓《参军》(1950年)、冯法祀《刘胡兰就义》(1957年)、侯一民《刘少奇同志和安源矿工》(1961年)等,都有情节性和大场面。

苏联绘画秉承了俄罗斯巡回展览画派的创作手法,认为“必须从巡回展览画派画家们的经验出发,他们在19世纪绘画中提供了主题性情节画的最高范例”[3]214。强调矛盾冲突,戏剧性更强,表现也更直白,是苏联主题性绘画所特有的,也是其深刻影响新中国主题创作的方面。

情节性绘画手法通过塑造具有戏剧性和现场感的场景通俗易懂地描绘真实可信的人物,突出典型形象,这也正是现实主义创作原则所要求的。情节性绘画手法因为其所拥有的优势而成为主题性绘画的主要创作手法。当然,这并非主题性绘画唯一的或者说必需的手段。

二、新中国历史题材油画创作中的纪念碑性绘画手法

对于新中国的主题创作尤其是历史题材油画创作产生深刻影响的还有纪念碑性绘画手法,尤其在革命历史题材绘画创作中,产生了一批有较强形式语言和鲜明时代精神的作品。较之情节性绘画手法,纪念碑性手法的影响没有那么广泛,但在一定程度上改变了新中国早期油画较为单一的文学性、叙事性的表现方式。纪念碑性绘画手法运用的意义还在于对油画创作观念的革新,使得新中国的油画家进一步关注艺术本体,关注绘画表现中形式语言的作用,拓展了绘画形式表现的空间。由此,为中国油画进一步走向成熟提供了可能。

20世纪50年代后期,出现了一批强调艺术的形式表现、运用概括手法和画面形式感庄严的主题作品,这些作品不再依赖叙事和情节来表达主题,这就是纪念碑性绘画。画家们有意识地运用纪念碑性绘画手法来进行重大历史题材的创作,取得了别样的艺术效果,如詹建俊《狼牙山五壮士》(1959年)、罗工柳《前赴后继》(1959年)、全山石《宁死不屈》(1961年)、林岗《狱中斗争》(1961年)、闻立鹏《国际歌》(1963年)等都在此列。

詹建俊的《狼牙山五壮士》(图3)是新中国纪念碑性绘画的代表作。作品主体形象的真实性被一种意象表达的真实性取代。同时,人物和山峰的造型形成三角形构图,具有强烈的整体感,画面充满了雄健、硬朗的力量。笔触凝练、厚重,人物形象具有雕塑感。形式语言的象征性和纪念性表述符合纪念碑性绘画的特征。

与詹建俊在“马克西莫夫油画训练班”毕业创作的《起家》相比,《狼牙山五壮士》中纪念碑性绘画的特征鲜明。《起家》以真实场景和叙事情节的展开为主要表现手段,尽管有一定的形式感和浪漫主义因素,但仍属于情节性绘画。而《狼牙山五壮士》凸显了注重绘画形式对创作所产生的作用这一创作意识,明显不同于《起家》那样以展现故事性情节或场景的真实取胜,即使仍有情节性场面的展示,但从整体表达来看,形式感突出,具象征性的、概括性的纪念碑性绘画手法在创作中起到了主导作用。詹建俊在谈及创作体会时说:“在创作《狼牙山五壮士》时,自己最初的构思确定以群像式的处理手法达到纪念碑性的效果,通过英雄跳崖的一刹那,从悲壮的气氛中突出表现宁死不屈气壮山河的英雄气概,要求画面上体现出人民心目中的英雄形象同狼牙山熔铸在一起,巍峨屹立的意象。”[4]31

图3 詹建俊《狼牙山五壮士》,布面油彩,1959年,186cm×236cm,国家博物馆藏

图4 罗工柳《前赴后继》,布面油彩,180cm×150cm,1959~1963年,中国美术馆藏

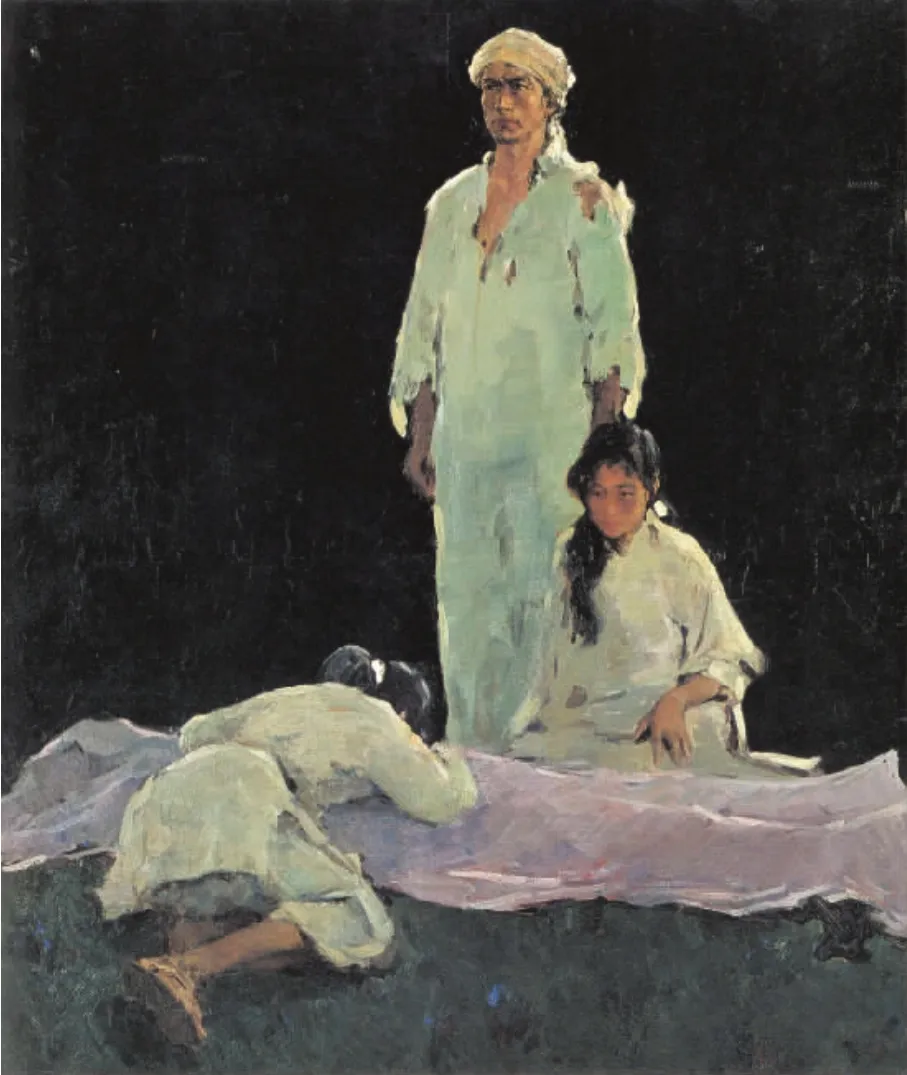

图5 全山石《英勇不屈》,布面油彩,233cm×127cm,1961年,中国国家博物馆藏

图6 闻立鹏《国际歌》,布面油画,240cm×200cm,1963年

罗工柳创作于1959年的《前赴后继》(图4)也是运用纪念碑性绘画手法的成功之作。在创作《前赴后继》之时,罗工柳已经十分关注艺术形式语言的表现,注重概括和提炼。在创作过程中,利用三个主体人物伏、坐、立的不同动作形成三角构图,具昂扬向上的气势,营造出一种庄严感,人物如伫立的纪念雕塑般。作品没有具体的细节刻画,弱化了叙述性,人物衣饰、草地、背景都处理得非常简括,并有意识地在色彩方面运用了象征性表达,“将背景处理成黑色是象征大革命失败后黑暗的中国现实,就是在这黑暗中人民重新站起来,继续斗争。以烈士的牺牲作背景,但作品主题是表现奋起者。这种处理,形式感强,画的是夜里,但又不是夜景的如实描绘,有点像雕塑”[5]8。该作的最大特色,是大胆地运用大面积的黑色背景,与被处理为大块平涂效果的人物身体形成统一效果,符合处于暗部的特点,与整个画面的环境氛围相统一。

《前赴后继》体现出的纪念碑性特征是罗工柳早先的创作中并不具备的。相比其中华人民共和国成立初期创作的《地道战》,除了在造型能力和技法上的提高外,创作风格也已经有了较大的转变,艺术手法也日益成熟。从叙述性风格转向注重艺术提炼和概括处理的风格,实质上也正是从情节性绘画手法转向纪念碑性绘画手法的过程,且更注重民族性诉求的表达。

鲜明体现出庄重的纪念碑性绘画特征的作品还有全山石的《英勇不屈》(图5)。全山石在创作体会中说:“为了表现人们的悲愤、仇恨和充满信心坚持战斗的情绪和力量,我想采用纪念碑式的手法,借助一些象征性的形象来表达主题形象。”[6]9显然,运用纪念碑性手法在其创作之初即已明确。在创作过程当中,刻画人物形象力求普遍性不求真实性,尤其是对于非主体人物之外的群体场面只象征性地予以表达,以此衬托主体人物,对比明显,这也是和情节性手法所不同的。

运用象征性手法,集中突出主体人物,使得《英勇不屈》在构图和人物动态塑造方面完全不同于此前许多大场景、多人物的情节性作品,如冯法祀的《刘胡兰就义》对真实感的追求与《英勇不屈》的表达泾渭分明。相比《刘胡兰就义》主体人物的特指性和真实性,《英勇不屈》中的人物并不是具体的个人,而是一类人的代表,所以人物形象可以概括表达。因此,《英勇不屈》作品中除了人物头像刻画相当具体细致,其余地方都采用大量的近似平涂的手法,以虚化处理衬托出画面的主要部分,作为背景的天空部分则运用象征性表现,体现出了人物形象的普遍性特征,对于主题的表达也是成功的。这些手法的运用正是纪念碑性绘画手法的体现。

无论是国内“马克西莫夫油画训练班”毕业的詹建俊所作的《起家》《狼牙山五壮士》,还是留苏归国后主持“油画研究班”的罗工柳所作的《地道战》《前赴后继》,都是中国油画家由苏联情节性绘画向纪念碑性绘画创作方式转化的体现。

三、几点延伸

(一 )纪念碑性绘画手法与油画民族化契合的可行性

在新中国的主题创作中,革命历史题材创作占据主流。“这些作品以学院式的写实技巧描绘了一些浪漫化和象征性的主题。如表现英雄主义的有詹建俊的油画《狼牙山五壮士》、全山石的《英勇不屈》……与延安时期木刻和50年代初作品的简单叙事不同,这些作品中的人物似乎在为我们(观众)作造型表演。象征性和纪念碑意义逐渐在代替故事化情节。”[7]51正是借助苏联油画的纪念碑性手法,当时的油画创作才得以在主题性创作中继续实践油画的民族化。

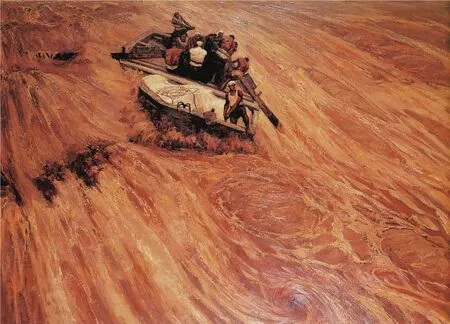

图7 杜键《黄河激流》,布面油彩,220cm×332cm,1962~1963年,中国美术馆藏

《狼牙山五壮士》是“当时艺术氛围中最有意象感和象征性的作品”[8]66。这里的“意象感”和“象征性”,不仅是《狼牙山五壮士》所特有,可以说是纪念碑性绘画的共性特征。而正是这种“意象感”和“象征性”,为中国传统绘画的写意表达和西方现代派绘画主观表现手法的运用提供了融通的可能,为绘画形式语言的探索提供了思路。为借鉴苏联油画创作手法并将其与中国传统绘画手法相结合,实现油画民族化提供了理论支撑。

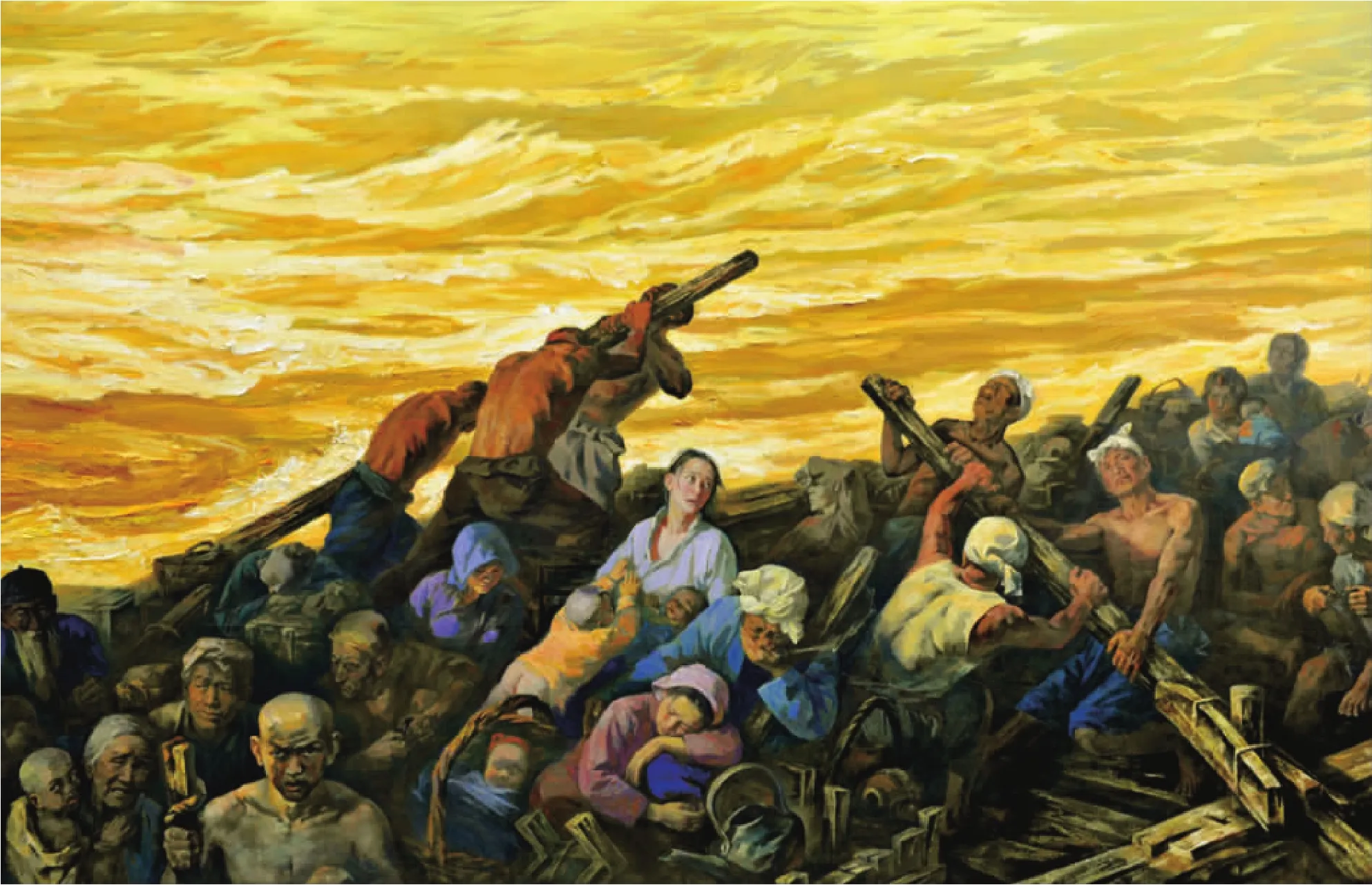

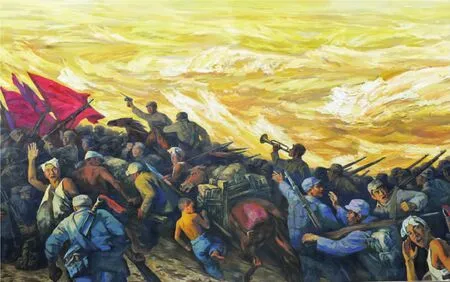

图8 詹建俊、叶南《黄河大合唱——流亡·奋起·抗争》三联画之《流亡》,435cm×280cm,2009年

在新中国“十七年”的主题创作中,以纪念碑性绘画手法创作的油画中已见写意之法的融入。罗工柳《前赴后继》中背景大面积黑色的运用与白色的人物衣着形成对比,符合中国人哀挽的情感表达,与主题相契合,既有苏联纪念牌手法的借鉴运用,又具有民族性。

尤为值得注意的是,纪念碑性绘画具有强烈的形式感,画面常采用大块的象征性色块,使作品具有整体感,而这又与中国传统绘画中的写意之法类似。如闻立鹏的《国际歌》(图6)便是以凝重而具写意风格的笔触塑造出雕塑般顶天立地的人物,突出了人物的英雄气概。该画背景色彩概括,象征意义明显。这和罗工柳《前赴后继》中背景大面积黑色的运用有着异曲同工之妙。在笔触笔法的呈现上,《国际歌》暗部的表现似中国传统大水墨写意之法,只在亮部上体现出明显的油画笔触,可谓中西绘画手法融合之作。其意义不仅在表现形式上,更在于找到主题创作中油画民族化的一种表现手法。从此角度而言,纪念碑性手法的象征性和概括性,并不排斥中国传统写意手法的融入,这样就拉近了创作主体与接受主体之间的心理距离,使得西方艺术与本土艺术的融合成为可能。对于苏联纪念碑性绘画手法的借鉴与运用,不仅有助于新中国的主题创作,对于油画民族化的探索,也是有益的。

1960年前后,油画的民族化提上日程。使新中国美术界唯苏联独尊的局面有所改变。

全山石1962年创作了《在井冈山上》,作品在主要人物的形象刻画上虽也表现出苏联纪念碑性绘画的特征,但背景处理也像罗工柳的《毛主席在井冈山》一样,采用了中国山水画的虚化处理技巧。运用了写意性笔触的还有艾中信《红军过雪山》、钟涵《延河边上》等。

中央美术学院继“马克西莫夫油画训练班”之后,于1960年主办了“油画研究班”。后者在教学方式和创作思想等方面异于前者。与“油画训练班”的学员在创作上普遍采用情节性绘画手法不同的是,“油画研究班”学员中如闻立鹏、项而躬、杜键等已着手探索纪念碑性绘画手法的运用和油画意象的表达。杜键1662~1963年间创作的《黄河激流》(图7)采用写意来表现,风格厚重,造型具版画般的表现力;闻立鹏1963年的《国际歌》是典型的纪念碑性绘画手法作品;项而躬1964年的《双丰收》是融纪念碑性和情节性手法于一体的难得之作。可见,“油画研究班”与“马克西莫夫油画训练班”学员作品的不同之处在于个性风格的呈现及情节性绘画手法之外的有益探索。此方面的努力集中体现在1963年中央美院“油画研究班”毕业创作展览上,出现了富有形式感和个性风格的作品。这些作品在构图、色彩以及主题表现上大胆创新,情节性绘画手法和纪念碑性绘画手法都有所体现,在绘画手法的运用和艺术性的追求上较之“马克西莫夫油画训练班”都有了提高。

图9 詹建俊、叶南《黄河大合唱——流亡·奋起·抗争》三联画之《奋起》,332cm×285cm,2009年

(二 )情节性与纪念碑性绘画手法的综合运用

新时期,为配合“国家重大题材美术创作工程”,詹建俊、叶南2009年创作了三联画《黄河大合唱——流亡·奋起·抗争》(图 8、图 9、图 10),既有纪念碑性绘画手法的单独运用,也有貌似情节性手法实为采用象征性语言的探索,是新时期对情节性绘画手法和纪念碑性绘画手法的创新性运用,在新中国的主题性绘画创作中较为罕见,具有研究价值和意义。

《黄河大合唱——流亡·奋起·抗争》是有着浪漫气息的民族性的革命历史题材画作。因为该作展示的并非某个具体的历史事件,创作者在依托情节性绘画手法的基础上,还运用了纪念碑性绘画手法。该作品以黄河为依托,以抗日战争为背景,艺术化地表现中国军民抵御外侮的精神。其中,《流亡》(图8)表现了抗战爆发后,百姓流离失所的情形;《奋起》(图9)以《黄河大合唱》的曲作者冼星海为主体,塑造出具有纪念碑意义的人物形象,象征《黄河大合唱》对奋起抗战的广大军民的感染和鼓舞;《抗争》(图10)展现了中国军民同仇敌忾、保家卫国的决心和信心。对于该作主题的展现,詹建俊、叶南没有单一地运用情节性或纪念碑性绘画手法,而是将二者巧妙并置,发挥二者之长。具体而言,《流亡》《抗争》以情节性绘画手法来表现,《奋起》则运用了纪念碑性绘画手法。

结语

情节性绘画手法所遵循的典型性和叙事性特点适合运用写实手法,纪念碑性绘画手法由于具有概括性和象征性的特质,为在遵循写实手法的基础上融入传统文人画写意手法和西方现代派主观意象表现手法提供了可能。此意义是巨大的,因为新中国早期,对于中国传统文人绘画以及西方现代诸派基本是抵制的,加之独尊现实主义,导致结合写实手法的通俗易懂的情节性绘画大行其道,普及面广,但手法单一。新中国“十七年”里,纪念碑性绘画在情节性的写实手法表现之外,开始显现出对融入传统写意手法和西方现代派主观意象表现手法的探索,但由于种种原因,这方面的探索远未达到应有的深度。正因此,探索中国传统写意手法和西方现代派主观意象表现手法在主题创作的表现空间具有重要的理论意义和实践价值。

总之,主题性油画创作由情节性绘画的铺陈直叙到纪念碑性绘画的概括和象征性运用,都体现了新中国主流美术在思想和艺术方面取得的进步。正是在对苏联情节性绘画手法和纪念碑性绘画手法的借鉴中,新中国油画家开启了对绘画形式融合与创新的探索。这使得主题创作从单纯运用文学性叙事思维的情节性绘画手法,到注重对绘画形式语言的融会贯通。无疑,这是有利于艺术发展的。

图10 詹建俊、叶南《黄河大合唱——流亡·奋起·抗争》三联画之《抗争》,435cm×280cm,2009年

[1]李铸晋,万青力.中国现代绘画史:当代之部[M].上海:文汇出版社,2004.

[2]20世纪中国艺术史文集编委会,编.艺术的历史与事实:20世纪中国艺术史的若干课题研究(1950—1999)[M].成都:四川出版集团四川美术出版社,2006.

[3]朱沙.苏联美术与新中国油画[M].南京:东南大学出版社,2013.[4]詹建俊.走弯路有感[J].美术,1961(6).

[5]罗工柳.我的想法[J].美术研究,1984(1).

[6]全山石.从挫折中见光明[J].美术,1962(1).

[7]高名潞.中国前卫艺术[M].南京:江苏美术出版社,1997.

[8]范迪安.第三代油画家研究——詹建俊[M].南宁:广西美术出版社,2001.

AFurther Discussiononthe Plot Painting Techniquesand Monumental Paintings in Historical Oil Paintings

LiShibing

The political function is obvious in the creation of new Chinese themes.The image must be popular and common to be entertaining,thus the plot of painting just meets the requirement.In addition to the use of plot painting in the theme of painting,the monumentalpainting techniques was adopted as well,which generated a number of works with strong form of language and distinctive spirit.Compared with the plotof painting techniques,monumentalpainting techniques were not so extensive,butalso to a certain extent,changed the single way of expression in the new China's early oil painting period.The significance of the monumental painting technique lay in the innovation of the concept of oil painting,which made the new Chinese oil painters paid more attention to the role of formal language in painting performance and expand the space of painting.

Historical Themes,Oil Painting Creation,Plot Painting Techniques,Monumental Painting Techniques

J120.9

A

1003-3653(2017)05-0048-08

10.13574/j.cnki.artsexp.2017.05.004

2017-02-02

李时兵(1969~),男,安徽合肥人,博士,西安美术学院美术史论系讲师,研究方向:艺术批评。

(责任编辑、校对:关绮薇)