山东巨野李氏庄园景观环境调查研究

2017-11-01胡英盛卜颖辉

胡英盛 卜颖辉

山东巨野李氏庄园景观环境调查研究

胡英盛 卜颖辉

“李氏庄园”是山东省巨野县核桃园镇付庙村有名的一处大型传统庄园,相传为张居正故居。文章在调查研究的基础上就李氏庄园的选址、总体布局、村落街巷空间以及院落与建筑空间等景观环境进行详细介绍与分析,以便加深人们对该地区代表性庄园民居环境景观文化生态的理解,进一步加强对其研究与保护。

李氏庄园;付庙;民居;传统村落;景观环境

图1 李氏庄园选址环境卫星图

李氏庄园是山东省巨野县核桃园镇付庙村有名的一处大型传统庄园。该庄园相传为明代中后期著名政治家张居正(1525年-1582年)始建,距今已经有400多年的历史了。庄园内现存房屋30余栋,集中分布于村落东部,并被村中主街分割为南北两部分。李氏庄园的建筑大都是砖石结构硬山房,具有比较典型的明代中后期鲁西南民居的建筑特点。2009年菏泽市将李氏庄园为代表的付庙民居划定为市级文物保护单位,进行了重点保护。从现存情况看,虽然李氏庄园整体上保留了原有的结构布局以及建筑风格,但在具体的环境风貌、院落格局以及建筑细部等方面均受到了不同程度的破坏。

1.李氏庄园的选址

根据《付庙村志》记载,付庙村始建于明代。明代洪武元年(公元1368年)朋氏择址建村并取名道隆村,后因村中建一名为“付君庙”的庙宇,村子更名为付庙村。付庙村现位于山东省菏泽市巨野县核桃园镇东南部,距镇中心约1.5公里。村西与嘉金公路相交,村东与范店村相邻,交通便利,区位优越。村子坐北朝南,东西狭长,地形东北高西南低。村落北靠马山,东西两侧分别有青龙山与金山倚扶。南部向阳地带地势平坦,有广阔的沃野良田与沤山相望,地势开阔、环境优美。

付庙村李氏庄园最早如何选址现在已经无从可考了,但据在当地流传较广的一个传说,该庄园是明代大学士张居正择址所建。相传当时张居正到山东刚好路过该村,发现村子为群山环抱,山势自西南向东方蜿蜒逶迤,恰似一条充满生气的游龙将村落包绕于怀中,而山前地势平坦,正南又有案山相望,适合建宅居住,于是将这块宝地买下为家人兴建宅院。庄园布局十分讲究,正对靠山中间的一路宅院为张居正居住的正宅,东西两侧宅院则供他的两个儿子居住,佃户居住于庄园周围。虽然付庙村李氏庄园的来源是否如传说所言尚有待考证,但有一点是可以肯定的,那就是李氏庄园的选址十分注重风水态势。庄园后有靠山,前有案山,左右青龙、白虎方位又有两山庇护,形成了四平八稳的吉祥地势,是按照风水择居的模式进行选址与布局的比较典型的范例。(图1)

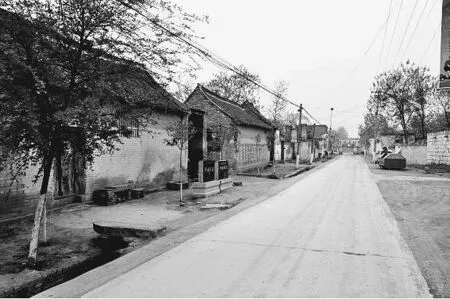

图2 付庙村东西大街

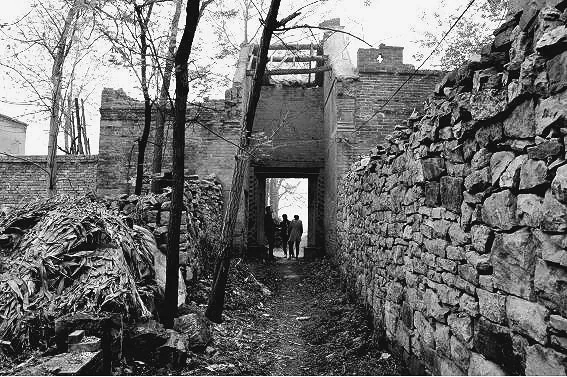

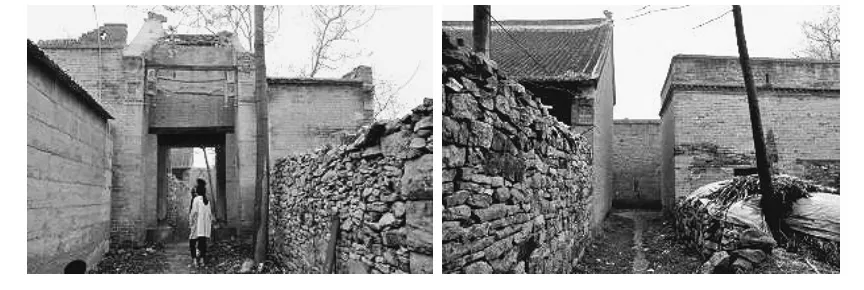

图3 李氏庄园南部组团南北向胡同及门楼

2.李氏庄园的总体格局

从现状看,付庙李氏庄园总体上保留了比较清晰的格局脉络。庄园以村内主街东西大街为界分为南北两个组团。北部组团的组织结构相对集中完整,南部组团破坏较为严重,但在一定程度上也保留了原有的格局框架,能够反映出与北部组团类似的组织秩序。所以南北两侧组团虽然在空间上相对独立,但因其有内在的组织联系和外在相近的风貌特点,所以形成了十分统一整体的庄园格局结构。(图2)

付庙李氏庄园的民居院落格局采用了非常典型的北方合院式组织形式,平面布局规整而又灵活。北部组团的现有布局结构较为清晰完整,沿东西大街由西向东并列三路多进院落群,每路院落群相对独立又彼此联系。各路院落南边临街分别设立独立门楼,而且院内东侧均有一条南北向胡同,内院都有院门与胡同连通。李氏庄园北部组团中格局最为完整的是居于中间的一路院落群。该路院落群自南向北纵向分布,从格局形制上看,原来应有四进院落。现在南侧三进院落保留比较完整,最南侧临近街道的第一进院落是四合院,第二、三进院落分别是三合院和两合院,最北侧的一进内院保留了东侧厢房。从院落总体形制上推断该院原来也应是三合院或两合院。与中间的一路院落比较,北侧组团的东边一路院落群的结构不是特别完整。现存三进自南向北排布的院落,最南侧第一进院落临街而且占地面积较大,现仅存临街倒座、门楼以及西侧厢房。从规模和形制上推断,该进院落原来应是一进四合院。第二进院落保存最为完整,正房坐北朝南,东西两厢左右对称,是非常规整的三合院。第三进院落保留了北侧的正房和西侧的厢房,从整体格局推断该院原来应是三合院。北侧组团的三路院落中,西路院落破坏最为严重,现在仅存南侧临街的一进四合院。该进院落南侧临街设立倒座,倒座东头在胡同与大街相交处安放门楼。院内正房高大,坐北朝南,东西厢房对称布置,但建筑形式并不完全相同:西厢房为普通平房,而东厢房南端一间建有阁楼,南屋虽已经破败,但能看出是中间设门,与正房相对,采用了对称布局。与北部组团相比,南部组团破坏较为严重,原有的布局结构已不完整。结合北部组团的院落组织形制进行分析,南部组团原来应有东、西两路院落,而每路应都有四进院落。现在只有东路中间的两进院落保存比较完整,其余院落的布局均不同程度地发生了破坏、改变。从现状分析,南部组团的原有布局应与北部组团相似,也是采用合院式布局形式。组团内有胡同联系东西两路院落,南侧临街设置门楼,由此推断南部组团南侧原来应有东西向街道通过。(图3)付庙李氏庄园的总体格局在当地明清民居中具有一定的代表性,而统一中富有变化的院落形态组织手法和独立中强化联系的环境空间布局方式又是其独有的特色。这也使得付庙李氏庄园的格局组织具有了简洁明快而又富有秩序与层次的特点。

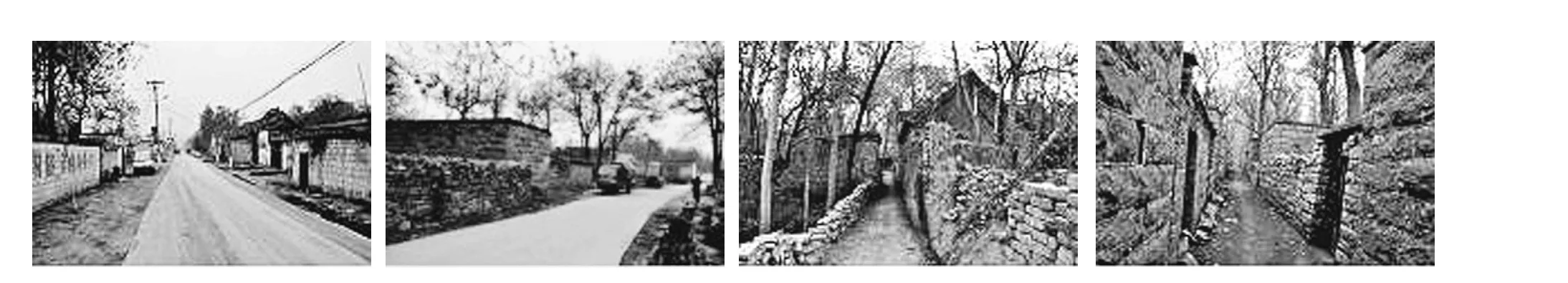

图4 李氏庄园周边街巷环境

图5 村北的林地及村南的耕地

图6 付庙村付君庙

3.李氏庄园的村落环境空间

3.1 街巷环境

付庙村北侧临山,南侧平坦,村落整体呈东西向狭长发展。村内有两条东西向主街,分别是南侧的东西大街和中间的中心街(当地村民也称为李街)。这两条主要街道在村西与嘉金公路相连,向北可至嘉祥县,向南可至金乡县,街道向东则直接通往邻村范店村,交通非常通畅。村内南北向主要交通比较集中地分布在村东,其中最宽的一条南北大街靠近村东的西侧,沿南北向与两条东西向大街直接相联。而南北大街东侧还有三条次级南北向道路分布于东西大街南侧,成为村民向南出村的主要道路。(图4)

从付庙村的组织结构上看,该村采用了当地传统村落中比较典型的“鱼骨状”布局形式。东西向主街为“鱼骨”,南北向平行排布的街巷为“鱼刺”,共同构筑了结构完整、联系紧密的“鱼骨状”村落结构框架。而“鱼骨”间的“鱼肉”就是广泛分布于村内各处的不同时期的传统民居建筑。其中明清时期的民居主要分布在村东东西大街的南北两侧,这里规模最大,保存最为完整的就是李氏庄园的明代民居建筑群。李氏庄园的外围有清代至现代各个时期的民居院落。其中李氏庄园北部组团的西侧,在两条东西向大街之间有少量的清代民居院落零星分布。也有少量建于民国至近代的“石头房”式样的当地传统普通民居,它们主要集中分布在南北大街与中心大街相交的北侧山脚坡地区域。建于现代的一般民房主要分布在村西、村中和村南的大范围区域。(图4)付庙村的街巷布局结构简明而富有秩序,易于识别方向与组织交通。通过对村内传统民居组团和现代民居组团的对比可以发现,传统民居组团尤其李氏庄园的街巷组织方式要更为灵活,与周围环境结合更为紧密。

图7 巨野金山风景区

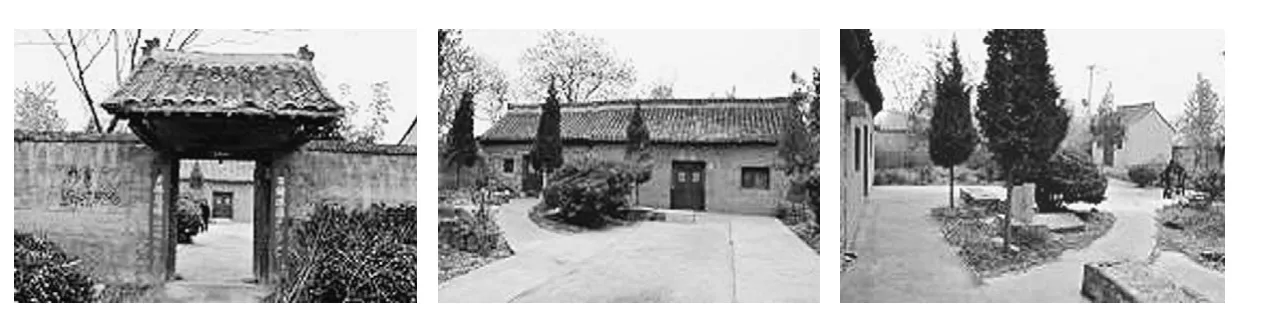

图8 李氏庄园北部组团西路院落空间环境

图9 李氏庄园北部组团中路院落空间环境

3.2 生态环境

付庙村地处黄河冲击平原下游,地形呈西南低东北高分布,地势较为平坦。地貌发育类型以低平地、微倾斜平地、微高地以及低洼地为主。村子南部地势平坦开阔,其余三面有山体环绕。付庙村的气候属于大陆性季风气候,春季较短而且常旱,夏季较热而且多涝,秋季较迟而且多旱,冬季较长而且常冷。当地年平均地面温度为14.9摄氏度,而年平均降水量为741.9毫米。村域内的主要农作物有小麦、玉米和大豆,也适宜广泛种植果树、花生和棉花等经济类作物。村内在民居院内和街巷道路旁种植了一定数量的乡土园林绿化树木,主要有杨树、柳树、榆树、泡桐、香椿、国槐、苦楝以及桃树、梨树杏树和石榴等乔灌绿化树木。

从付庙村村内以及周边的生态格局看,该村在选址以及建村时有比较良好的生态基础。村南有开阔的沃野良田,村北及村西有山岗环抱,冬季可遮挡凛冽的北风,村落与山脚间有元宝形的林地(现为村内李、王两姓的坟茔风水林地),山地、林地与田地将东西狭长的村落包绕,形成了非常理想的村落外环境景观生态格局。(图5)虽然付庙村生态环境的基础较好,但由于长时期的开山采石,使得村落周边的山体生态环境遭受了非常严重的破坏。尤其村落北侧的山阜很多已经被夷为了平地,甚至因过度开采形成了深达数十米的巨大石坑。生态格局的破坏势必对村落整体环境造成较大程度的影响,加之村落内部建筑密度较高,缺少比较完整的村落绿地系统,所以对于付庙村而言,在对村落传统建筑环境保护的同时,针对生态环境的恢复改造也势在必行。

3.3 文化环境

付庙村因庙而得名。据村志记载村内原有三座庙宇分布在村落东部及南部,其中有观音庙三间,关公庙三间和付君老爷庙三间。文化大革命期间观音庙和关公庙被毁,只有付君老爷庙保存至今。付君老爷庙的由来在当地有一个传说。相传付君老爷是山西人,因为为官清正廉洁,深受当地百姓爱戴,付君老爷去世后被朝廷封为神令,付庙村便建庙敬奉。至今每月的初一、十五还有很多村民前往付君老爷庙中祭拜。这也反映出当地民众对于清正风气的尊崇与敬仰。

付君庙现在位于村落东北地势较高处,庙宇规模不是太大,独立成院。院内有北屋四间,东屋一间。北屋东侧三间为原付君老爷庙,东屋和北屋西侧一间为后来加盖的观音庙和关公庙。虽然从规划上讲这样的布局方式并不是特别符合传统庙宇的形制,但作为村内重要的文化空间和村民活动较为集中的公共空间,付君庙已经成为了付庙村代表性的公建景观。(图6)

图10 李氏庄园北部组团东路院落空间环境

图11 李氏庄园南部组团南侧入口门楼及南北向胡同

付庙村向西不远就是当地有名的金山风景区。相传金山因古代凿石得金而得名。古时候的金山林木繁茂,风景秀丽,有着丰富的自然景观和人文景观。(图7)自唐代以来,金山上都建有各代名胜建筑,明代建有“碧霞元君宫”和“神农祠”,清代在金山进行了规模较大的建筑活动。根据《巨野县志》记载,康熙四十年时金山曾“悉仿岱制”,按照泰山的景观建筑布局方式进行了重修。从西路上山设置了小红门、中天门、小天街和南天门,在山南营造了神农祠和观稼亭,山北则建造了泰山祠和王母阁,另外还有牛王庙、三圣殿、文昌阁、魁星楼和戏楼等景点点缀其中。除此之外还有金水泉、神水泉、圣母泉、龙虎洞、玉兔洞、蝙蝠洞、金牛洞和祈子洞等二十多处自然景观。当地一年一度的金山庙会更是热闹非凡。每到年后开春三月,这里游人云集,香雾缭绕,笑语欢歌回荡于深山幽谷间,这就是“巨野八景”之一的“金山春晓”。

“巨野景胜于金山,金山胜于秦王洞”。“秦王洞”是开凿于金山南麓的一处大洞,当地俗称“金山大洞”、“秦王避暑洞”。“秦王避暑洞”相传是当年秦始皇嬴政东巡泰山时所建造的避暑行宫。当地也有传说,隋末唐初时,秦王李世民曾经率兵路过此地扎营休息,“秦王洞”的叫法就来源于此。民间传说已经无法考证,但经过考古发掘证明,“金山大洞”实为西汉昌邑王刘贺建造但未使用的废冢。对此史籍中也多有记载。西晋王隐在《地道记》中记载:“金乡县多山,所治名金山,山北有凿石为冢,深十余丈,隧长三十丈,傍却入为室三方。云得白兔,不葬,更葬山南。凿而得金,故曰金山。故冢今在,或云汉昌邑所作,或云秦时”。北魏郦道元在《水经注·菏水》中也有记载:“焦氏山东即金乡山也,有冢,谓之秦王陵。山上二百步得冢口,堑深十丈,两壁峻峭,广二丈。入行七十步,得埏门,门外左右皆有空( 便房) ,可容五六十人,谓之白马空。埏门内二丈,得外堂,外堂之后,又得内堂。观者皆执烛而行,虽无他雕镂,然治石甚精。或云是汉昌邑哀王冢,所未详也”。虽为汉时废冢,但“金山秦王洞”一直都是当地名胜,即使周围很多古建已经毁坏,每年依然会吸引很多慕名游客到此观光探古。

4.李氏庄园院落及建筑空间解析

付庙李氏庄园被村东西大街分为南、北两个组团。北部组团规模较大,南部组团规模略小。北部组团由三路南北向排布的院落并向排列组成。西侧一路院落现在仅存一进临街的四合院。这个四合院临街靠西是三间南屋倒座房。倒座房东侧是一间门楼,倒座门楼均已经损坏,但依然能够看出原来的布置方式和体量关系。门楼与庄园内联系西、中两路院落的胡同相通,而且门楼正对东厢房的山墙。东厢房南边一间建有阁楼,这使得东厢房的南山墙立面同与其相对的门楼在形象上获得了比较协调的比例,而且在门楼正对的山墙下部还砌有座山影壁一座。影壁墙和门楼之间的西侧开有院门。院门体量不大,形式简朴,砖木结构,人字屋顶。进入院门就是内院,院内南北长,东西窄,院子四向均有建筑围合形成标准的四合院布局。正房坐北朝南三开间,体量较大,砖木结构,青砖灰瓦。前部出厦形成檐廊。东西厢房各三间,体量相当,也均为砖木结构,青砖灰瓦,有趣的是两侧厢房并不完全对称,东厢南端一间起有二层阁楼,应是从实用角度进行的变通,虽与传统形制有一定差别,但也颇具特色,反映了普通民居注重功用不拘泥形式的特点。南屋就是临街倒座房。倒座于北墙正中开门与北房正门相对,两房中间有甬道相连。(图8)

北部组团中路院落保存较为完整,由南向北有四进院落。前三进院落保留较好,第一进临街院落为四合院,该进四合院有与西路第一进四合院类似的院落布置方式,也是南侧三间倒座房临街。倒座房保留完整,砖木结构,人字屋顶。临街一侧较为封闭,仅在中间上部开有一个小方形直棂石窗。院内中间开门与正房正对,左右对称开方形直棂石窗。倒座房东侧是一间门楼,门楼屋顶已经损毁,但从其结构能够推断出该门楼原来也是一个砖木结构坡屋顶传统门楼。门楼与联系中、东两路院落的胡同相通。内侧正对门楼设置了一个独立影壁。影壁青砖灰瓦石质基础,影壁心也用菱形青花砖铺砌成龟背锦纹,具有很强的装饰性。影壁与门楼之间设置了院门。院门结构简单,应为后来所建,通过院门就是内院。该院布置为四合院,现存的北、东、西三侧房屋均为平顶,南屋起脊。据房主介绍,原来庄园内的房屋均为坡顶,但后因火灾部分屋顶坍塌就改为了平顶。因为平顶并非现在的房主所建,而且平顶房屋现在在李氏庄园中使用较多,所以该种说法是否确实有待考证。北屋正房三间,砖石结构,外观封闭,中间设门,左右对称开直棂石窗。西厢房保存较为完整,砖石结构,北侧开门,南侧设窗。东厢房仅存靠北侧一间,从形式上看原来东西厢房应是对称布置,从而形成了比较规整的四合院落。第二进院落也为四合院。南侧为第一进院落的正房,与其正对的是该院坐北朝南的正房北屋。正房为三开间二层楼房,砖石结构,坡顶灰瓦,一层中间设置拱门,两侧对称开直棂方窗。二层在中央和左右两侧对称开设了三个拱窗。西厢保存完好,为一明两暗三开间布置。东厢虽有一定程度损坏,但从其结构看也应是与西厢对称的布置形式。院落的院门开于东南位,厕所置于西南位,也十分符合北方民居传统的院落布置方式。第三进院落损坏较为严重,西厢以及院门均已经损毁,现在为三合院形式。内院南侧为第二进院落正房,南屋仅在二楼中间开一拱窗面向院内。正房三开间平顶,坐北朝南,砖石结构,中间拱门,两侧小方窗,外观封闭坚实。东屋也是三开间平顶,砖石结构,中间拱门,两侧小方窗,但体量上明显小于正房。西屋现在虽已无存,但从院落形制上推断,原来也极可能与东屋采用了对称的布置方式。第四进院落现在仅保留了原来的东厢房和第三进院落正房的北立面,从院落格局看布置方式应与第三进院落相似。(图9)

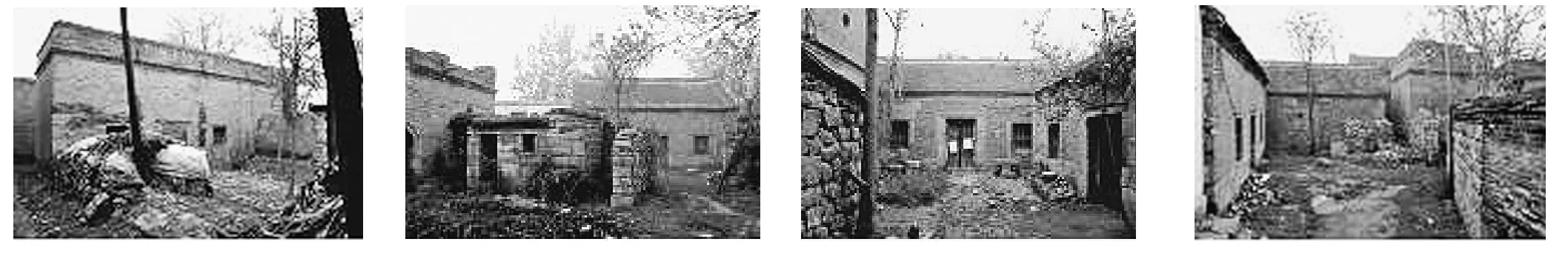

图12 李氏庄园南部组团东路院落空间环境

图13 李氏庄园南部组团西路院落空间环境

东路院落现存三进,虽然院落内有部分建筑损毁改建,但基本的格局脉络还是十分清晰的。院落总体布置方式与中路相似,在建筑组织细节上又有一定的变化差别。第一进院落原为四合院布置,现在正房以及东厢房已经损毁,但南侧倒座房以及倒座房东侧相连的门楼保存较为完好。倒座房临街一面较为封闭,仅在中间上部开小方窗。门楼于东侧单独一间,通往内院胡同。第一进院落的东南位开有院门与胡同相连。院内南屋为坡顶砖木结构,对称布置,中间开方门,两侧开方窗。西屋现为平顶砖木结构,也和南屋一样对称布置。其余两面原房屋已经无存,但从院内房屋的形式分析,该院原来应为比较规整的四合院落。东路第二进院落保存相对完整,现在院内东西两厢保存较好。正房北屋虽然屋顶损毁,但也能看出原来的结构以及布置方式。院落现在为三合院形式,南侧为院墙,院墙中间开设院门,院门与正房相对。正房对称布置,中间开门,两侧设窗,东西两侧厢房各三间,也和正房一样是对称布置。整个院落规模不大,但非常规整。东路第三进院落虽然损毁较为严重,但从现状看,原来应是一进规格较高的院落。该院现在为三合院形式,院内南屋为第二进院落正房。南屋对称布置,中间有拱门直通第三进内院。南屋东侧连有一间南向垂花门楼,门楼高大,装饰精美。南屋正对正房,正房坐北朝南,体量较大,为三开间二层楼房,砖石结构,现为平屋顶。正房对称布置:一层中间开石头拱门,两侧开石方窗;二层中间和两侧对称开设三个拱窗;正房以及正对的南房使该进院落表现出端庄大气的风格面貌。西厢房虽然也是三开间,但与正房相比体量较小。西厢同样采用了对称的布置方式,中间开方门,两侧开方窗,与院落整体风格较为协调。(图10)

南部院落组团与北部组团比较破坏更为严重,院落以及建筑空间结构脉络已经不太清晰。但结合北部组团的空间组织方式进行分析,可以发现南部组团分为东西两路院落,每路大致有四进院落的空间格局。南部组团南部中间位置是进入组团的门楼。门楼已经损坏,只保留了部分屋顶及山墙的建筑结构,但依然能够看出门楼是灰砖砌墙,硬山起脊的传统样式。该门楼高大精美,形象突出,由此可见在整个李氏庄园中,南部组团的院落规格也是较高的。门楼向北与一南北向胡同相通。南部组团东西两路院落建筑就分布在胡同左右。(图11)

东路由南向北第一进院落仅存正房一栋。正房坐北朝南,砖木结构,灰砖平顶,正房以及院落均体量较大而且十分方正,反映出原来规整大气的院落建筑空间格调。东路第二进是一小型院落,现为一三合院。南侧为第一进院落正房,北房体量不大,砖石结构,灰瓦坡顶,三开间对称式布局。院落西侧有一厢房,因为改建面貌已经改变,但能看出该房屋与正房类似,也采用了三开间对称布置的方式。东路第三进是李氏庄园南部组团中保留最为完整的一进院落。该院为四合院形制,南屋为第二进院落正房,中间开门通往第三进内院。南房正对坐北朝南的正房,因为院落随外部道路走向有一定倾斜角度,所以正房和南房的朝向也略微倾斜。两房并不平行而是呈一定夹角相对。左右两厢的布置更为灵活,虽然都为三开间,位置也大致对称,但西厢北侧一间二层建有阁楼,开门及开窗方式也与东厢完全不同,呈现出了院落建筑位置对称但院落建筑造型不对称的院落建筑空间形态。东路第四进院落的形态并不规整,院落空间格局也发生了较大改变,现在与南部组团西路第四进院落联通在一起,形成了一处较大的三合院落。(图12)

南部组团西路的第二、三进院落也和第四进院落相似,因为改建改变了原有院落建筑空间格局,形成了现在混杂的民居大院。西路由南向北第一进院落在一定程度上保留了原有的院落建筑空间特点。院内保存最为完好的是坐北朝南的正房。该房面阔四间,砖木结构,硬山坡顶,重梁起架,前部房檐出厦形成檐廊,廊下门口两侧有明柱两根。柱础颇具特色,八棱形,每面都有吉祥图案的阳刻石雕,屋檐檐口也有雕花雀替、挂落,装饰极为精美。南房虽然没有正房如此精致的装饰,但房屋高大,对称端庄,而且东侧与造型优美的门楼相连,也颇具特色。虽然该处院落并不完整,但从现存的建筑特色推断,该院原来应是一处在李氏庄园内规格较高,带有较强文化品位的特殊院落,保留至今仍具有强烈的院落建筑空间特色韵味。(图13)

5.结语

作为当地具有典型意义的明清建筑遗存,付庙李氏庄园具有重要的历史价值与文化价值,是研究鲁西南及其周边地区明清庄园民居聚落的宝贵文化遗产实物样本。从建筑文化生态的角度讲,庄园的建筑、院落、街巷、村落以及周边生活、生产和自然环境都是其景观生态中不可或缺的组成部分。它们密切联系、相互依存,一同构筑并维系着整体庄园的地域文化景观风貌及特色。从付庙李氏庄园的保护情况看,现状不容乐观。虽然重要建筑的保存相对完整,但庄园整体景观环境的破坏比较严重。由于长期开山采石,庄园周边原本环境优美的山坡林地大都被夷为平地甚至被挖掘蜕变成了石坑荒地。庄园周边环境长期的无序发展在一定程度上对庄园的文化景观生态格局产生了割裂和异化。本研究通过深入调研与系统研究对付庙李氏庄园的景观环境以及文化生态进行了全面梳理,可以帮助人们在对付庙李氏庄园以及其他同类建筑文化遗产进行研究、保护时能够有更加系统与整体的认识和理解。

本文系2015年度国家社科基金艺术学项目(编号:15BG086)阶段性研究成果。

1.潘鲁生,唐家路.民间工艺文化生态保护与调研纵横谈[J].山东社会科学,2001(2):7-18

2.周莹.对巨野县付庙村张居正故居的研究初探[J].才智,2014(23):301

3.李仲信.山东民居地域特色研究[M].济南:山东大学出版社,2014

4.巨野县史志编纂委员会.巨野县志[M].济南:齐鲁书社,1996

5.潘建荣.海昏侯刘贺追踪[J].菏泽学院学报,2016(3):23-35

胡英盛 山东工艺美术学院建筑与景观设计学院副教授

卜颖辉 山东工艺美术学院建筑与景观设计学院副教授