考古学的自我检讨

2017-11-01朱晶进

文 / 朱晶进

考古学的自我检讨

文 / 朱晶进

19世纪至20世纪初,在考古学从兴起到成熟,以至于成为一门科学的过程中,“三期论”等一系列理论的确立可谓功不可没。时至今日,我们有必要对考古学理论发展脉络进行梳理,而学科的自我检讨更是不可或缺。

考古学研究有主体和客体之分。其主体为考古学家,客体则包括考古资料和研究目的。考古资料作为研究客体,与自然科学不同,后者来源于实验——在人为创造的条件下产生,而前者则起源于偶然的发现。除了古典世界保留下来的遗存外,发掘是人们获取考古资料的重要途径。考古学最先需要检讨的便是发掘手段。

发掘手段往往是由发掘目的决定的。要从发掘地获取何物,对此物作出何种处理,对于诸如此类问题的不同回答往往会影响到另一个问题:怎样去发掘。考古学家格林·丹尼尔曾指出:“19世纪上半叶,以及在此后的一个相当长的时期内,发掘的目的主要是企图迅速发现掩埋在土冢、土墩或金字塔中的器物,攫取艺术品来装点欧洲的博物馆与满足私人的收藏。”简单说来,即“以挖宝为主”。因此,当时参与发掘的人有些并非考古学家,甚至连收藏家都算不上,他们的目的是找到值钱的宝物。意大利探险家乔瓦尼·贝尔佐尼便是其中的典型代表。我们在各种考古学史著作中不难见到对他的描述:“他到埃及兜售灌溉机械,就留在这里盗掘古墓。1817年开始在底比斯寻找法老的墓。……正如他自己说的:‘我每走一步就压碎一件木乃伊。我完全掉在破碎的木乃伊之中,骨头、大腿、胳膊、人头从我脑袋顶上滚下来,我简直毫无办法。’难怪他每盗完一座墓都要精神恍惚地呆上三两个星期。”

“三期论”指丹麦考古学家克里斯蒂安·汤姆森(1788~1865)提出的在史前考古学中以石器时代、青铜时代、铁器时代作为欧洲技术发展的三个阶段。他在出任丹麦皇家北方(北欧)古物博物馆馆长后,在古物陈列中运用“三期论”,并在编撰的《北方古物陈列指南》中介绍了这种方法。“三期论”后来为考古学者所普遍接受。

汤姆森向游客介绍博物馆陈列(1848)

1805年理查德·霍尔和威廉·坎宁顿在巨石阵以南诺曼顿·唐土冢发掘

当时即便被认为是考古学家的一些人,若以现代的眼光看,至多只能算是“有理性的收藏家”。 英国考古学家、近东考古学的开创者奥斯丁·莱亚德说他的发掘是“花了最少的时间与财力,得到了最多最完好的艺术品”;无独有偶,英国地理学家威廉·洛夫特斯也承认他在发掘中受到“一种急切欲望的驱使,想在最短的时间内,花最少的钱,但又要找到又多又好的可供博物馆收藏的古物”。甚至与格林·丹尼尔同时代——20世纪中叶的埃及学家在读到贝尔佐尼的传记时,也会“嫉妒得牙根直痒”。而在当时“挖宝”的过程中,争执和冲突是不可避免的。诸如在两河流域尼尼微的库云吉克土丘的发掘中,英法两国本已签订协议分割发掘区域,可是“当英国人拉萨姆发觉法国人就要挖到‘有油水’的地方时,他趁着夜幕到法属区中偷偷发掘”。暗偷不得,夺宝者之间的明抢也成为考古学史上的耻辱之一。贝尔佐尼同样被牵涉进去:当他被武装起来的法国人拦在半路时,他深深地感到,“要是我跳下驴来,这群人就会立刻把我干掉”。

当时的发掘者没有对发掘现场尽到应有的责任,盗掘现象十分严重,不仅是发掘者所需要的能够装点博物馆的艺术品被盗走,大批现在看来十分有学术价值的遗存也遭到毁坏。同样在早期庞贝城址的发掘中,“房屋遗址刚一清理出来就被盗掘一空,绘画被锯开,劫后的房屋任其坍塌”。

即便当时所谓的典型学术发掘,在今天看来也很奇特:“英国考古协会1844年在坎特伯雷举行了首次会议。在这次会议期间,经过一天的考察就发掘了几座土冢。……‘在参观者到来之前,土冢已挖至离底部还有30多厘米的地方,为的是使地层堆积能够在参观者在场时挖开。……考古学家们于9时至10时在布里奇当集合,……八座土冢连续挖开,以供观察。仅有的一次停工是因为下起了大阵雨,但这非但没有打消参观者们的兴趣,许多人,有太太也有先生,他们都撑起了伞(如果有伞的话),耐心地站立着,注视着发掘者的操作,而其余的人则暂时在现场中央一处风磨那里避雨。土冢中……比预料的东西要少,不过都有人骨,其中有的还发现了不同的器物,似乎表明葬者的身份。……与会人员从布里奇当行进到伯恩公园,……在那里发掘了两座土冢,证明比布里奇当的要丰富得多。’这十座土冢发掘之后,与会者‘举行了一次丰盛的宴会’。”

尼尼微库云吉克土丘的发掘

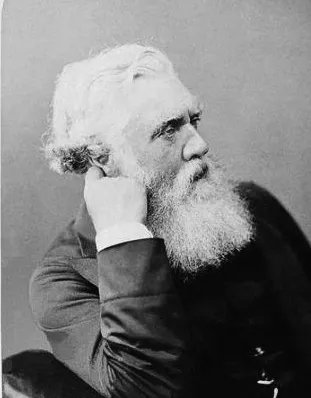

奥斯丁·莱亚德

从19世纪开始,英法两国的考古学家竞相在库云吉克土丘开展发掘工作,其中贡献最大的是英国考古学家莱亚德。他和同事拉萨姆一道,在1849~1851年的三年间,清理了71个房间和27座装饰有巨大人面飞牛石雕或狮身人面石雕的宫门。他们发现的浮雕石板总长度达3000米,包括著名的国王亚述巴尼拔的猎狮浮雕。

客观地说,19世纪的这些在今天看来荒诞并令人遗憾的发掘行为,我们不能太过苛责,毕竟这是考古学事业的开端。吉林大学杨建华教授认为,“(19世纪)这种以挖宝为目的的发掘一方面破坏了许多珍贵文物,同时又为科学界提供了资料,当时的考古研究正是在这些资料基础上进行的。”不过,考古研究本是一种理性行为,它暂时还建立在非理性的发掘目的和发掘手段的基础上——这是19世纪前期考古学内部所存在的矛盾;这个矛盾使其从内部产生了发展的动力。这种由内因主导的发展,也可以视为“自我检讨”;检讨的过程将表现在发掘技术的进步和发掘目的的升华。其中后者是我们更关心的问题,它将为广义的历史学发展添砖加瓦,而考古学也因此重新审视自身的位置。

一部分“考古学家”在从事非理性发掘,而另一些考古学家对非理性的发掘行为提出了批评。然而当这两部分人达成一致联合起来批评另一项“非理性”行为时,考古学家群体具备了向前发展的条件。

他们的批评对象,乃是遗迹的“守护者”,也就是“当地人”。他们认为,这些“当地人”对自己祖先遗留下的物品“毫不珍惜”。如发现埃莱夫西斯大西斯托弗罗雕像的考古学家描述道:“我在一座粪堆里发现了女神雕像,已经埋到齐她耳根处。埃莱夫西斯的农民说到搬迁它的事,就把我看成上天揽月的人。他们说,要是把这个挎着篮子的老太太搬走了,他们的庄稼会怎么样?……”

发现敦煌藏经洞的道士王圆箓

发现之初的敦煌文书

“当地人”处于一种矛盾之中,他们似乎就“从未意识到”遗存的价值,如今遗存要被取走了,反而担心起来。类似的心态,同样见于中国清末时的“当地人”。著名的敦煌莫高窟经卷写本被道士王圆箓偶然发现,他起初“载着一箱经卷,到酒泉去献给安肃道道台廷栋,廷栋认为这种经卷的书法,还不如他自己的字,颇为轻视”。当然后来英国人斯坦因和法国人伯希和到敦煌劫走了这些珍贵写本——斯坦因还颇费了一番周折:他不得不骗王道士说自己来敦煌是为了寻找玄奘——这位在中国妇孺皆知的传奇人物——西向取经的足迹的。见到洋人如此珍惜写本,王道士自然也开始为自己考虑发财的计划;他并没有向清政府甚至洋人交出所有经卷,而是“把许多他认为可贵的经,装成了两木箱,名为‘转经筒’,其余仍堆集洞中”。至于清政府,把文物运送回京的过程亦是毫不谨慎,致使路途中散失颇多,正如历史学家陈垣所写:“国人所贵者,汉文古写本;然汉文古写本为人所同贵,故佛经以外之写本,多已为捷足者所先得。其留遗者又沿途为黠者所巧取,故今所存者只此也。”历史学家陈寅恪对此痛心疾首,他在经卷整理目录的序言中说:“在今日之编斯录也,不过聊以寄其愤慨之思耳!”学者们,西方的或中国的,无奈于“当地人”或一般民众的愚昧。此种心理有两方面的结果:一是加紧发掘的速度,注意遗存的保护;另一方面是想要设法加强一般民众的考古意识。前者相对较容易实现,他们似乎只要“一看见铭刻就抄录,大理石雕像不管在哪里,只要办得到,也就立刻搬走”。而后者的实现,则需要当时的考古学家们首先加强自我反省,从考古学的意义着手,设法从动人的历史故事上去吸引公众。

实际上,考古学家们更为重视遗存的保护,也即从发掘技术上增加科学的成分,并规范发掘的程序。这一方面做出最初贡献的考古学家中,我们必须提到法国人奥古斯特·马里埃特。他被杨建华称作是“埃及真正的发掘创始人”。他在埃及主持工作30年,这其中包括30多个重要遗址的发掘;在担任埃及古物局局长期间,他创办了近东第一个国家博物馆,建立了第一个国家古物机构。但最重要的是,他整顿协调了埃及的各项考古工作,第一次对发掘和研究加以适当的控制管理。格林·丹尼尔对此描述:“除由他本人主持工作外,不允许其他人在埃及进行任何发掘。因此有一个时期,在发掘工作中实行个人垄断的专横制度。他制止了像当时在美索不达米亚那样对古物进行有损尊严而且令人遗憾的抢夺。有段时期他曾使冒充考古学者的盗墓者和兜售艺术品的贩子在埃及绝迹了。”而史学家乔治·古奇说:“马里埃特所要进行的斗争,不仅是对未知的东西,而且是对自然界和人们。他胜利的三十年所处于同疟疾、愚蠢、冷酷和偏见的无休止的而又猛烈的冲突年代。他必须使用非凡的外交手腕,迫使这些持有宝藏但愚昧的人了解它们的价值。发现的垄断权使埃及的古迹避免了旅行者和古董投机商的破坏。” 马里埃特对埃及的发掘大约是在19世纪50年代至80年代;当他这种严格管理的办法逐渐在考古学界推行开来之后,考古学家就能在发掘物不被破坏和流失的前提下进行技术改革。也就是在这30年间,我们看到了考古学以过去没有过的速度改进着自己的方法。

斯坦因

奥古斯特·马里埃特

庞贝古城考古发掘

希腊迈锡尼遗址“狮门”(施里曼1876年正式发掘)

1860~1863年,意大利考古学家朱塞佩·菲奥雷里主持了对庞贝城的正式发掘。他在发掘报告中强调一个过去很少有学者提到的原则:“庞贝城的发掘,其中心目的就是研究庞贝城本身,艺术品的搜寻只是第二位的,最主要的力量是放在复原一座罗马时代的古城,它将向我们描述出当年生活的图景。……带着这种目的,任何东西都成为很主要的材料,从理论上应该说,没有一件器物可以掉以轻心。”这可以说是考古学上的一大进步,尽管这种思想在当时考古学界并没有引起足够重视,然而它足以指导菲奥雷里开始采用较为理性的“层层揭露、保护现场”的发掘技术。受此影响,海因里希·施里曼和弗林德斯·皮特里才能条分缕析地归纳出理性的发掘原则来。

海因里希·施里曼从1871年起开始了对土耳其地中海沿岸的希沙里克山丘特洛伊城旧址的发掘。他自己归纳出的发掘原则是:“一是保存发现的每一件器物,尽管他一心只希望找到埋在地下的珍宝,但还是把所有发现到的东西收集起来。二是仔细记录每一件器物的发现地层,并对每件重要的发现物尽快绘图和照像。三是尽可能迅速地、充分地发表工作成果。”而经过了19世纪80年代在埃及的发掘,英国考古学家弗林德斯·皮特里总结出的原则是:“第一,照顾到被发掘的古迹,尊重将来的考察者和发掘者的方便;第二,谨慎小心地进行发掘,收集所有发现的东西,并作出说明;第三,一切遗址古迹和发掘过程都要绘制出准确的图纸;第四,尽快地完整发表发掘报告。” 杨建华认为,施里曼之所以能制订出他的规则,是因为“他认识到普通器物在提供历史真实情况上有重大意义”;而弗林德斯·皮特里则由于“不想用精美与价值来哗众取宠,而只求给人以教益”。我们欣喜地看到两人思想之转变与菲奥雷里是何等类似。这一切都证明,研究目标往往决定了方法技术的发展方向;而考古学至此,在19世纪末,基本上完成了它的自我检讨。于是,考古学理性的成果逐渐开始触动历史学那敏感的神经了。

(作者为四川大学国际关系学院助理研究员)