扭转中国革命危局的中央与陕北“互救”

2017-10-27孟兰英

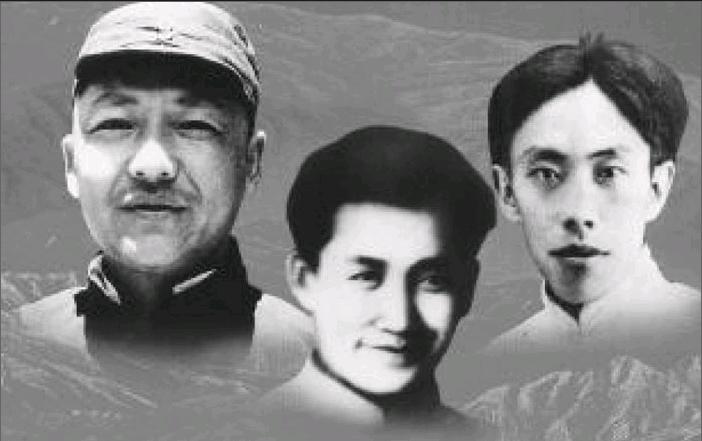

孟兰英

在红军长征还没有确定最终的落脚点时,毛泽东指出:“我们要抗日,首先到陕北去,那里有刘志丹的红军,是我们前进的阵地。”这也就是毛泽东经常提及的“陕北救了中央”。与此同时,西北苏区的主要领导人刘志丹、习仲勋等却异口同声地承认是“中央救了陕北”。陕北与中央“互救”背后,有着哪些鲜为人知的历史呢?

共产国际曾提出过“西北学说"

1962年,李建彤的长篇小说《刘志丹》被康生诬蔑“利用小说进行反党”而受到批判,在为其罗织的罪名中,就有宣扬“陕北救中央”、把陕甘边写成了中国革命的“中心”等。而1954年给高岗列举的问题之一,也是其将陕北与江西相提并论。其实,早在1942年,毛泽东在《“七大”工作方针》中就提出:“没有陕北那就不得下地。我说陕北是两点,一个落脚点,一个出发点。‘七大在陕北开会,这是陕北人的光荣。”同年,徐特立在西北局高干会上也说:“你们这些娃娃懂个什么?没有陕北这块地方,我们这些老头子,不被打死,拖也拖死了。”

早在大革命后期,共产国际顾问鲍罗庭就提出过“西北学说”,他认为:“中国革命只有在西北建立军事基地,组建革命军队的情况下才能取得成功。”陕甘革命根据地处于陕、甘、宁、晋、绥等省区的交汇处,有着良好的革命基础。虽然处于敌人的包围中,但由于承担进攻任务的主要是东北军、西北军、晋军及陕、甘、宁、绥等省区的地方军阀队伍,敌人内部矛盾重重,对红军的态度也各不相同,这就为中共的生存和统战工作的开展提供了有利的条件。从地理位置上看,此地东临黄河天险,北有沙漠遮蔽,西以子午岭为屏障,南望关中、陇南,境内崇山峻岭,沟壑纵横,不利于敌大部队运动,有坚持工农武装割据的地理条件。陕甘地区农业虽不够发达,但也是西北地区主要粮棉产区,人少地多,有生产潜力,根据地军民的衣食需求有基本保證。

哈达铺——红军命运的重大转折点

自1934年10月中央红军离开江西苏区进行长征以来,先后有数次建立新根据地的打算:一是到湘西与红二、六军团会师,在湘西建立根据地;二是建立以贵州遵义为中心的黔北根据地;三是遵义会议后准备在川西或是川西北建立根据地;四是打到川陕甘地区去:五是在与苏联接近的地方创造一个根据地,以便将来向东发展。

长征开始之前,中共中央对陕甘边和陕北革命根据地有一定的了解;长征开始后,中共中央同陕西党组织的联系中断,对陕甘革命根据地的发展亦无从了解。

1935年6月,中央红军和红四方面军在川西北会合,总兵力达10万多人。根据全国政治形势的变化和当时红军所处的战略位置,党中央力主北上,建立川陕甘根据地。6月,红一方面军主力到达四川懋功,与前来接应的红四方面军会师。9月,发生了红四方面军领导人张国焘违抗中央指示、顽固坚持南下的“九九密电”事件。鉴于张国焘有分裂党和危害中央的企图,毛泽东与张闻天、周恩来、博古(秦邦宪)、王稼祥等人于当日深夜召开中央政治局常委紧急会议。决定立即率领原红一方面军的一、三军团和军委纵队继续北上。在9月12日的俄界会议上,毛泽东指出,向北发展只要能保留几百个干部几千名战士,就是很大胜利了。在这次会议上,中央只得做出一个无奈的决定,为保留革命的种子,面对追堵之敌,只能选择到中苏边界地区去,背靠苏联求得发展。会议后,红一、三军团改组为中国工农红军陕甘支队。陕甘支队突破天险腊子口,翻越岷山,于9月20日到达甘南的岷县小镇(今属甘肃宕昌县)哈达铺。

毛泽东进驻哈达铺,与张闻天同住在镇上“义和昌”药店后院的一座幽雅的平房里。

小镇哈达铺人口稠密,商贸发达,是知名中外的中药材“岷当”的主产地和集散地,邻近各省乃至天津口岸客商长年在这里经营药材。镇上还设有一个邮政代办所,这在交通闭塞的甘肃农村来说并不多见。为此,中共中央决定在此休整数日,以恢复体力,补充军需。

然而,这个小镇却无意之中成为红军命运的重大转折点。

在哈达铺,毛泽东和张闻天从镇上的邮电所中获得的天津《大公报》引起了他们的极大兴趣。当年7、8两个月,《大公报》连篇累牍登载的所谓“陕乱”,等于全方位披露了陕北苏区和红军的消息。“全陕北二十三县几无一县不赤化”“全陕北被赤化的人民七十万,编为赤卫队者二十余万,赤军者二万”“匪军军长刘志丹辖三师……枪有万余”“现在陕北状况。正与民国二十年之江西情形相仿佛”,这些“报道信息”,成为了毛泽东和他的战友们当天兴奋不已的话题。

杨尚昆同志在回忆录里记载:“在哈达铺,我们才知道陕北有刘志丹的部队并创建了一块根据地。当时,我也看到两个材料,一个是国民党政府出的布告,说刘志丹‘匪徒在三边地区活动,政府正‘围剿。我们把布告揭下来送到毛主席那里。另一个是我在老百姓家里看到的一张油印的红军传单,上面有‘红军占领中心城市的伟大胜利这样的话;所谓中心城市是指瓦窑堡……此外,从当时收罗到的一些国民党办的报纸上也证实国民党军队正在向陕北的刘志丹部进攻。知道这些消息后,毛主席非常兴奋,他不无幽默地说:我们要感谢国民党的报纸,为我们提供了陕北红军的比较详细的消息,那里不但有刘志丹的红军,还有徐海东的红军,还有根据地,我们要抗日,首先要到陕北去。毛泽东满怀信心地说,同志们,胜利前进吧!到陕北不远了,那里就是我们的目的地,就是我们的抗日前进阵地。”

几天后,部队开进到通渭县的榜罗镇,中央召开政治局常委会,改变了俄界会议关于在接近苏联的地方建立根据地的决定。会议正式决定“以陕北作为领导中国革命的大本营”。这次会议所做的这一重大决策,为红军找到了一个战略转移的落脚点,对此后中国革命的发展产生了深远的影响。

中央与陕北“互救”开创中国革命新局面

在陕北,中央红军得到了当地党政军民的支持和拥护,不仅解决了生死存亡问题,得到休养生息,而且转入了又一轮发展壮大时期。

或许长期处在川北的张国焘以为他对西北的了解应该比从江西来的中央多,张国焘认为中央到达陕北会面对胡宗南、张学良、杨虎城、马步芳四家大军,即使10万红军也会被打成游击队,向苏蒙边界靠拢更是难以实现。试想,中央红军若无法建立陕北根据地,在进入甘南后,不论朝哪个方向去,都是凶多吉少。若进入甘肃河西走廊,去新疆向苏联靠拢,中央红军几千步兵将会直面十几万装备精良、善于骑射的马家军的截杀。往东是陕西关中汉中一带,那里有以逸待劳的20多万中央军、西北军和东北军,去那里无异于以卵击石。若向北穿过宁夏或陕北进入内蒙古,再向外蒙边界靠拢,路程有几千公里之遥,中间横隔大沙漠,难以走通。从陕北过黄河往山西发展,凭中央红军的实力亦难以成功。endprint

所以说,没有陕甘边根据地就没有中央红军长征的落脚点,更不会有抗日战争胜利时期中共力量的空前发展。

正是有了陕北根据地,为困顿中的中央红军提供了落脚点,并使中共领导的革命转危为安,这就是“陕北救了中央”。但与此同时,陕北苏区的主要领导人刘志丹、习仲勋等人却异口同声地承认是“中央救了陕北”。因为陕北苏区差点因为“肃反”的滥捕滥杀所断送。

1935年9月,正当西北红军和土地革命运动蓬勃发展的时候,陕北苏区发生了错误的“肃反”。推行王明路线的“左”倾冒险主义者却在后方先夺权、后抓人,红二十六军营以上和陕甘苏区县以上干部几乎无一幸免。在“莫须有”的罪名下。许多人含冤至死,这种倒行逆施,引起了苏区群众的极大疑虑。地主富农乘机挑拨煽动,地方反动势力蠢蠢欲动。整个陕甘边区革命根据地和西北红军,陷入极端严重的危机之中。

1935年10月19日,中共中央和中央红军到达陕北苏区吴起镇。一到吴起镇,毛泽东和周恩来就向当地干部打听陕北根据地的创始人刘志丹的下落,却听说刘志丹等大批负责人在陕北“肃反”中被逮捕,关押在瓦窑堡。

中共中央立即下令:停止逮捕,停止审查,停止杀人,一切听中央来解决。之后,毛泽东和周恩来来到甘泉县下寺湾,直接听取了相关汇报。他们一致表示:“陕北‘肃反搞错了,要纠正,要快放刘志丹同志。”中共中央决定由董必武、王首道、张云逸、李维汉、郭洪涛组成一个五人“常务委员会”(通称“五人小组”),在博古指導下负责审查“肃反”事件。与此同时,派中央保卫局局长王首道、刘向三和贾拓夫等赶往瓦窑堡接管了中共陕甘晋省委保卫局的工作,避免事态进一步恶化。他们一到瓦窑堡,首先砸开脚镣手铐,把刘志丹等人安排在中央组织部招待所,等待审查结果。经过大量艰苦的工作,周恩来看了很多案卷,针对刘志丹等同志的“右派”“反革命”的“证据”立即进行了详细地调查访问。

1935年11月7日,周恩来主持召开为刘志丹等人平反的会议,通过了《西北中央局审查肃反工作的决定》。王首道代表五人小组宣布:刘志丹等同志是无罪的。根据中央的审查,刘志丹、习仲勋等一批被诬陷、逮捕的同志立即获释。刘志丹等出狱的消息传出以后,广大军民欢欣鼓舞。奔走相告:“老刘得救了!”“陕北得救了!”

刘志丹出狱后,周恩来和毛泽东先后亲切接见了他。周恩来见到刘志丹时第一句话就说:“你受苦了,我们感谢你创建了这块根据地,使中央有了落脚地。”刘志丹心情激动地说:“周副主席。我是黄埔四期的,是你的学生。”“感谢中央救了我们。”周恩来热情地握着刘志丹的手说:“我知道。我们是战友,是互救嘛!”第二天,周恩来带着刘志丹来到毛泽东的住处。毛泽东高兴地对刘志丹说:“我是来投奔你的呀!”还亲切地安慰刘志丹说,你和陕北的同志受委屈了,但对一个革命者来说,坐牢也是一种考验。毛泽东接着说:陕北这个地方。在历史上是有革命传统的,李自成、张献忠就是从这里闹起革命的。这地方虽穷,但穷则思变,穷就要闹革命嘛!这里群众基础好,地理条件好,搞革命是个好地方!刘志丹听了,欣喜万分,立即代表全体获释干部感谢中共中央的英明处理,激动地说:“是党中央和毛主席挽救了陕北和我们。中央来了,今后的事情就好办了。”

曾经有一首以毛泽东领导解决陕北“肃反”为背景的陕北民歌《山丹丹开花红艳艳》颇能代表:“……咱们中央红军到陕北……满天的乌云风吹散,毛主席来了晴了天……”endprint