从“他”到“我”

2017-10-24森獴

森獴

1814年,让·弗朗索瓦·米勒出生在诺曼底省的一个农民家庭。罗曼·罗兰在《米勒传》中写他的父亲是一位教区教堂唱诗班的指挥,他文雅、喜欢思考、有艺术气质。米勒从小受到了父亲的影响,父亲向他指出了乡间的美丽,让他养成纯洁朴实的品质,内敛、静心观察的艺术修养让他走向了现实主义风格,而对于艺术的敏感和悲悯的艺术气质成就了他在艺术上的独特风格。

他23岁到巴黎学习作画,米勒的巴黎生活穷困潦倒,为了他的生活费,他什么都愿意去画,因此被人诟病。这些关于他的评论让米勒觉得伤心,同时也让他下定决心走自己的艺术道路。

最初的尝试总是饱含凄凉和心酸的,卖画糊口对于他来说无疑是艰难的,然而这段时间的磨炼,让他打下了坚实的艺术功底,让他为寄居巴比松村时期的创作爆发积蓄力量。1849年黑热病开始在巴黎肆虐,于是米勒迁至枫丹白露的巴比松村,在这里开始了他现实主义风格的乡村风景画的创作。

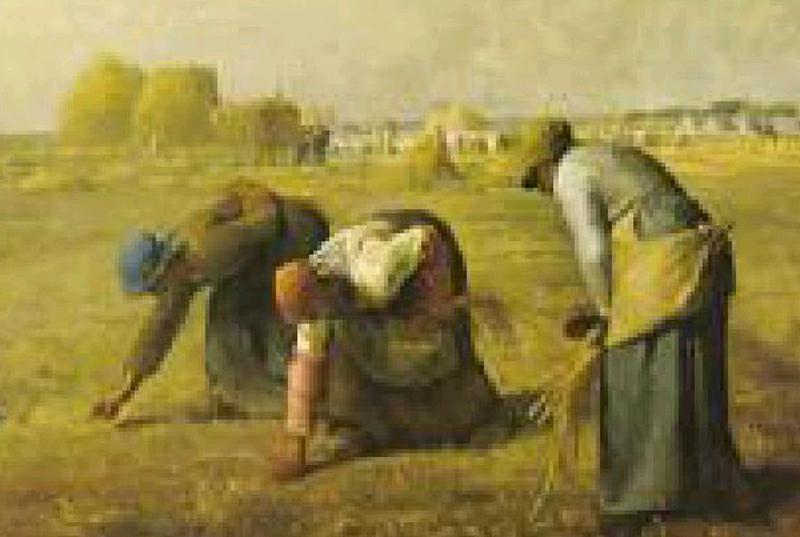

而在现实主义这一艺术发展脉络中,让·弗朗索瓦·米勒是与众不同的。他开拓了现实主义画作的描绘题材,把目光转向了农民的田园生活;而他的构图简练概括,色彩沉稳,造型严谨,形成了他与众不同的艺术特色,最重要的是他的现实主义精神中存在着浪漫主义的气息。米勒的创作大多是凭借记忆或是速写素描进行创作,在创作过程中并不只着重于描摹物象,而是在其中融入自己的情感体验、自己对于田园生活的理解,这就使巴比松派的风景画有了故乡的韵味和情调,使画面中蕴藏着紧密厚实的情感,使他更加关照人的内心,注重人的心灵和外界世界的和谐统一。

温情的乡村图景

米勒艺术创作的最独特之处正在于其对于乡村生活的表现,米勒的画作再现了乡村生活的真实图景,其中有劳作的艰难和疾苦、农民单纯而朴素的美以及温暖宁静的爱意。

米勒对于农民劳动生活的表现毫无遮掩,直接展现劳动场景和过程,直接而纯朴的画面直击人的内心。《晚钟》描绘的便是农民在一天的劳动后,听着教堂的晚钟祷告的画面,再现了19世纪农民的生活图景:画面上的一对夫妻衣着朴素,神情严肃而虔诚。一天的辛勤劳作虽然让他们感到疲惫,却也给他们带来宁静和安全感——那种直接来自于劳动本身的安稳,同时他们也对未来有所期待,帶着一种宿命观念的祥和。《扶锄头的人》则更直接的表现了劳动的艰辛,如此繁重的劳动已经耗尽了农民的生命。米勒描绘了一个正在扶着锄头喘气的农民形象,挺不直的脊背,短暂的休息把气喘匀,无不诉说着他的身体和精神上的双重的疲惫感。画中的那位勤劳朴实的劳动者给人们带来感动,而那压垮这位坚韧的农民的繁重劳作则给人带来了反思:这种不平衡的社会制度是不是真正的合理?这些繁重的工作是否真是他们应该承担的?因此这幅画带着浓厚的批判主义色彩。而所表现出来的震撼人心的美则在于他那望向远方的眸子里依然是对于幸福生活的美好向往,这种乐观的永远满怀希望的美好品质是农民身上所独有的。

无论是生活的艰辛还是人性之美,米勒笔下的田园生活都是暖色调的,显得宁静温暖,像一首悠扬的田园牧歌。画面中的农民虽然没有华丽的衣衫,而且脸上常露出疲惫,但是他们与土地、与乡间丛林的景色总是浑然一体,人物与人物、与自然是相互关联和沟通的,农民的劳动与自然紧密联系,形成一个有机的整体,而不是像在城市一样产生异化。

从关照别人到表达自己

现实主义的其他画家也有表现农村生活的作品,而这些作品与米勒的画作的最根本的区别正在于:那些画家把农民作为别人去关照,而农民和田园生活对于米勒来说则是生活的一部分,是在表现他自己。

无论是劳动的艰辛还是内心的宁静,米勒对于画作上的农民主人公表现出来的从来都不是同情,或是赞美;他所表现的一直是他对于乡村生活的巨大热情,对于农民的苦难他表达的是悲悯,这不是同情,而是一种悲伤和心痛。这与他对于乡村生活的热爱形成了一种矛盾的情绪:温暖宁静的田园生活下,是农民的艰辛生活,我想米勒每每思及此都是不忍心落笔的。

所以说农民对于米勒来说从来不是表现的对象,而是表达他对自己生活的思考和认识,画中的每一个人都是他的朋友和邻居,甚至是他自己的一部分。所以他对画面中的一草一木,一事一景都充满着丰富的感情,他熟悉乡村生活的每一种姿态,也让温暖中蕴含痛苦,艰难中酝酿出希望和幸福。endprint