传统农业文化遗产稻田养鱼进步与创新体系研究

2017-10-24周江伟刘贵斌

周江伟 ,刘贵斌 ,黄 璜 , 2

(1.湖南农业大学农学院,湖南 长沙 410128;2.南方粮油作物协同创新中心,湖南 长沙 410128)

传统农业文化遗产稻田养鱼进步与创新体系研究

周江伟1,刘贵斌1,黄 璜1, 2

(1.湖南农业大学农学院,湖南 长沙 410128;2.南方粮油作物协同创新中心,湖南 长沙 410128)

稻鱼共生生态农业文明是我国传统农业的精华,也是联合国粮农组织公布的世界重要农业文化遗产。随着农业科技的快速发展,我国稻田养鱼的技术体系、方法模式和管理水平都取得了显著进步。在生态农业成为农业发展主导模式的今天,国家农业政策的支持和市场对优质农产品的需求,为“稻—渔”产业的新一轮发展带来了机遇和挑战。如何运用好现代农业科技,促进稻田养鱼方法改革与技术创新,对实现农业绿色高效可持续生产、保障农副产品安全、拓宽精准扶贫渠道和完善“稻—渔”产业技术体系有着深远的理论意义与实践价值。

稻鱼共生;生态农业;方法模式变革;技术创新;精准扶贫

农业生态系统(agro-ecosystem)是以农作物为核心,人为地对自然生态系统进行改造而建立起来的新型生态系统。人类为追求经济效益,提高作物产量,大面积种植单一作物,造成了农药化肥过量投入、农田生物多样性下降和农产品品质较低等系列问题。近年来,随着生态农业和绿色农业成为农业发展的主导模式,安全、高效和可持续发展成为农业生产新主旨,稻鱼共生系统因其具有较高的生态经济效应,在全国各地开始大面积推广。

传统稻田养鱼是指利用稻田浅水环境辅以人工措施,充分挖掘稻田生态系统的生产潜力,既提高稻谷的产量,又增加淡水鱼类的产量[1]。稻田养鱼作为我国传统农业文明的精华,在上世纪历经起步和停滞阶段后,于80年代开始得以迅速恢复和发展[2]。尤其进入新世纪以来,稻田养鱼快速发展,形成了稻鱼、稻虾、稻蟹、稻鳖和稻鳅等多元化发展模式,从传统的稻鱼转变为广义的“稻-渔”产业体系[3]。在其快速发展和模式转变过程中,稻田养鱼方法的进步和技术创新起到了关键性的作用。

1 “稻-渔”产业的生物学机理

农田的水、土、光、热、气等非生物因素和动物、植物、微生物等生物因素密切地相互关联、相互依存、相互制约,形成一个在功能上统一的系统,即农田生态系统[4]。稻田作为一个典型的人工生态系统,与天然生态系统的最大区别在于,它是在人为意识控制和协调下存在的,而人为的控制总是局部和不完善的。我国“稻-渔”产业的发展,可以概括为稻主鱼辅、以鱼为主和稻鱼并重三个阶段,单一的追求稻或鱼的产量,往往得不到理想结果。尤其是以粮食产量作为衡量水稻生产指标,大量的农药和化肥投入,不仅造成了严重的农业面源污染,对农田生态系统也形成了极大的损坏。

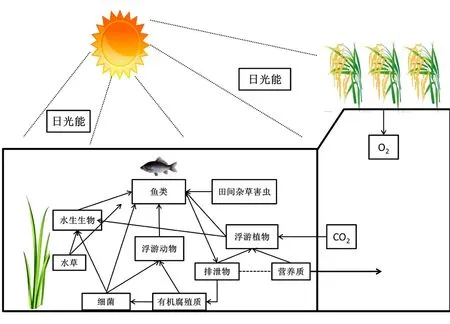

“稻-渔”共生系统从本质上就是一种人工构建的稻田生态系统,利用生态位原理、食物链原理等,使稻田生态系统从空间、结构和能量流动上都得到合理改造,最大化发挥稻田的生产潜力。水稻作为“稻-渔”共生系统中的主体,吸收日光能,释放O2和CO2,产出人类所需要的稻谷;鱼类作为“载体”的作用,协调了非生物环境与生物环境之间的关系,摄食稻田内的杂草和浮游生物等散落的“能量”,转化为人类需要的水产,其排泄物又可为水稻的生长提供养分[5]。这种共生系统的巧妙在于将稻田生态系统最大的初级生产者——水稻,和最高级的消费者——鱼类有机结合,其关键又在于物种生存空间的科学分配和食物网络的合理搭建,因而“稻-渔”共生系统形成了良好的能量循环和生态平衡,可以很大程度上减少农药、化肥的使用,获得优质稻米和鲜鱼,达到良好的人为调节效果(图1)。

图1 “稻-渔”共生系统生物学原理图

2 “稻-渔”产业的工程技术发展

随着综合种养技术的发展,我国传统稻田养鱼的工程技术也不断演变,以满足不同作物和鱼类品种对生存环境的需求。“稻-渔”产业的工程技术已经由最古老的“一”字型鱼沟,演变为如今的宽沟式、厢沟式和垄沟式三大工程技术体系,并逐步与机械化结合,实现规模化生产。

2.1 宽沟式稻田养鱼

宽沟式是应用较早且运用广泛的稻田养鱼工程技术。根据《史记》记载,早在2 000 a前“古越人”就有“饭稻羹鱼”的自给生活[6]。历经2 000 a的演变,宽沟式技术从最开始的“一”字型衍生出了“十”“井”“米”等结构,其沟宽一般为0.6~1.0 m,深一般为0.6~0.8m。这种结构主要应用于小规模家庭农场生产,根据稻田具体情况,选择合适的沟型和规模。近几十年来,围沟式工程技术广泛应用于规模化“稻-渔”产业,其沟宽可达2~3 m,沟深0.8~1.2 m,成片养殖区可实现0.5~1 hm2为养殖单元,这种沟型可以实现鱼类、龙虾、甲鱼和扣蟹的规模化单一或复合养殖。宽沟式工程技术的演变,大幅度提升了稻田养鱼的容积量,使我国“稻-渔”产业产量得到了大幅度提升(图2)。

图2 宽沟式稻田养鱼示意图

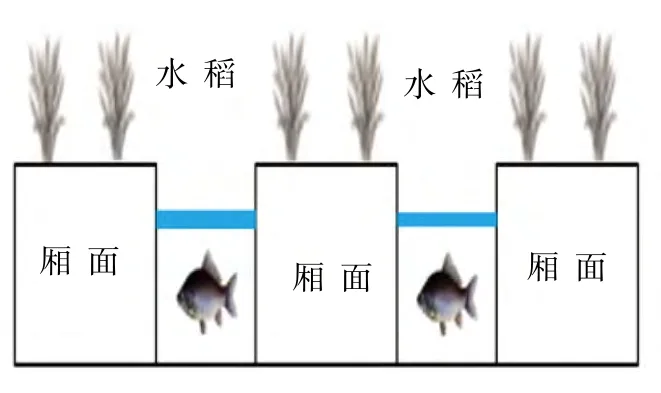

2.2 厢沟式稻田养鱼

厢沟式稻田养鱼是指利用平整厢面种植水稻,利用厢面之间的浅沟进行鱼类养殖,其厢面宽一般为1.0~1.2 m,沟宽、沟深均为0.2~0.3 m,稻田四周开挖围沟,蓄水连通(图3)。厢沟式稻田养鱼相对于宽沟模式,稻田被分割成以厢面为单位的若干单元,更易于水分的管控。这种结构主要应用于平坦连片种植区域,厢面的结构便于发展“稻鱼菜”“稻鱼菌”等综合立体种养模式,极大地提升了稻田养鱼的综合经济效益。

图3 厢沟式稻田养鱼示意图

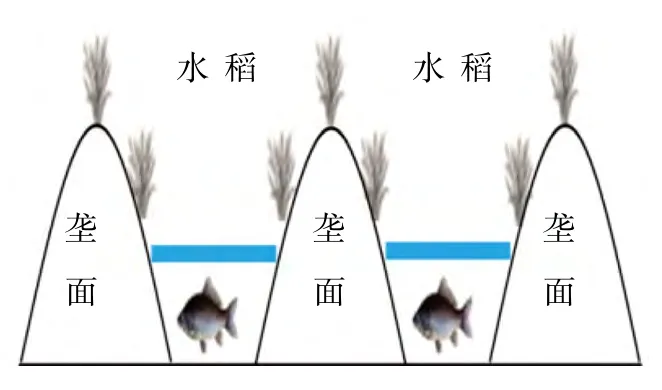

2.3 垄沟式稻田养鱼

垄沟式稻田养鱼有窄垄宽沟、宽垄宽沟和垄沟一致等基本类型,窄垄宽沟式一般垄宽0.2 m,底宽0.8 m,沟面宽0.8 m,沟底宽0.3 m,沟深0.2~0.3 m,稻田四周开挖围沟,蓄水连通[7]。这种结构主要应用于低洼田、山区冷浸田和低湖泥脚田等,根据不同地区的自然条件和水稻品种选择沟型,达到稻叶基本封行的效果为最佳。由于垄沟式稻田养鱼通过水分管控可以实现田间干湿区域的分层,开始广泛应用于“稻鱼鸡”“稻鱼鸭”等复合养殖模式(图4)。

图4 垄沟式稻田养鱼示意图

2.4 机械化在稻田养鱼中的应用

农业工程技术和新型农机的发展,为“稻-渔”产业的规模化发展提供了有力的设备支撑。在稻田改造工程方面,型号多样的挖掘机加快了稻田宽沟的挖掘进度,对于厢沟式和垄沟式,又有专门的厢式起垄机和小型烟草用起垄机。在播种移栽方面,既可以选择直播方式,也可实现机械化移栽,控虫、捕蚊、施肥和收获都有相应的配套设备。

3 “稻-渔”产业模式转变与经济效益的提升

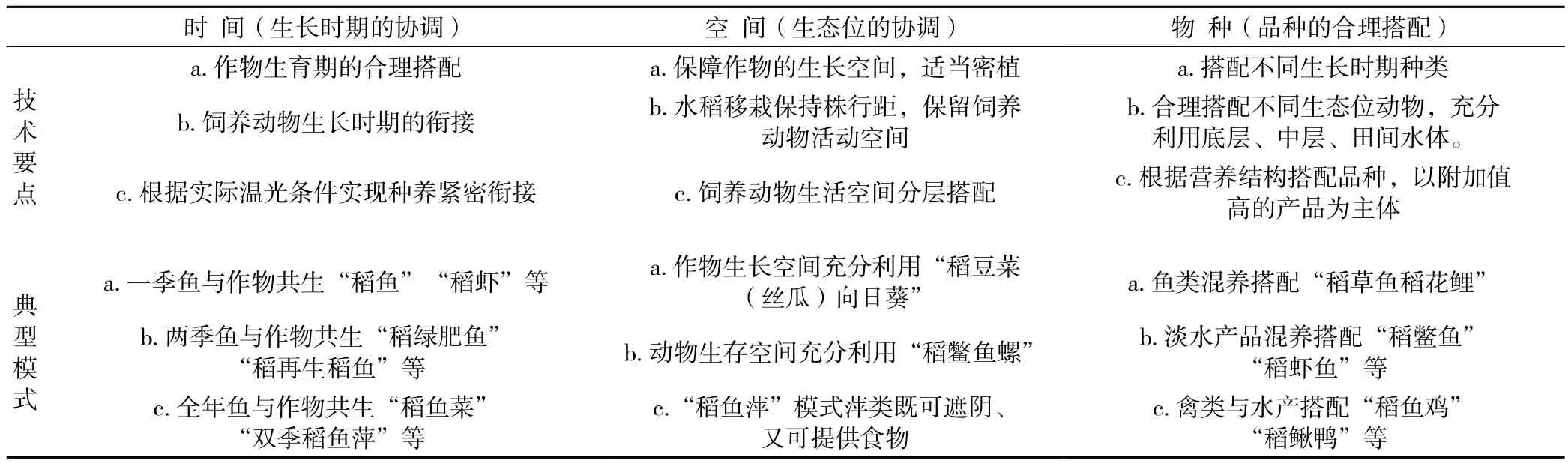

农业资源利用效率[8]是指单位稻田的农业资源投入组合和投入水平,其转化为产出量的效率,包括生物学效率(化肥投入量、稻谷产出量)、生物经济学效率(单位化肥、农药经济投入、单位收益)、经济学效率(产投比、投资利润率)。我国人均耕地面积不足,只能提高单位稻田面积的生物学效率来发展农业生产。市场对农产品的需求直接引导了农民种养产品的方向,农民更倾向于选择农资投入成本低和养殖产品搭配灵活的稻田综合种养生产模式。所以,我国“稻-渔”产业方法和技术的创新,主要围绕充分利用稻田生态系统潜在的时空和营养结构,合理搭配品种,形成“时、空、种”的科学结合,实现资源利用效率的最大化(表1)。

表1 “稻-渔”产业的“时、空、种”科学结合

我国“稻-渔”产业模式的发展与转变,带来了显著的经济效益,但饲养动物的种类、放养数量、种养方式和技术不同,获得的利润也不同(表2)。从种养模式来看,稻田饲养鳖、蟹和虾等水产获得的利润较高,但鳖、蟹和虾对稻田水环境质量要求较严格,对种养综合技术要求较高,生产成本也较高,因而这几种模式面临的风险也较大。从产投比来看,各模式一般为 1.21~2.97。

表2 不同种养模式的经济效益情况

4 “稻-渔”产业进步与创新体系

经过近几十年的快速发展,我国稻田养鱼在理论方法和实践技术上都取得了长足的进步,可以概括为技术创新、方法创新和管理创新三大创新体系。在技术创新方面,少免耕开始与“稻-渔”产业有机结合。少免耕技术具有保护土壤,省工节本的同时,存在着稻田病虫草害滋生,化肥农药使用量增加等问题。俞水炎[16]和王寒[17]的研究表明,稻田饲养生物对病虫草害有显著的控制效果,因而少免耕与稻田养鱼二者相互补充、相辅相成。同时,梁玉刚[18]等研究的机械化半固态直播方式,解决了大型机械翻耕对饲养生物造成损害的问题。

在方法创新方面,充分协调时空关系、合理搭配作物品种和饲养生物,使“稻-渔”产业从单一的稻鱼模式到多元化发展,在收获时期上,也由一季鱼与作物共生发展为全年鱼与作物共生。刘依依[19]等探讨了一种“稻鳖鲫鱼虾”的复合种养模式,张琳杰[20]等探讨了“稻鸭鱼”模式的生态经济效益。只要充分遵从生态位和食物链原理,“稻-渔”产业的方法模式还具有不断的创新空间。

在管理创新方面,国家农业政策对“稻-渔”产业的发展给予了充分支持。2013年中央1号文件首次提出“家庭农场的概念”[21],而稻田综合种养模式以其高生态经济效益,灵活多变性,成为近年来农业部门大力推广模式之一。尤其是专项技术服务方面,通过不断组织新型职业农民进大学课堂的培训班形式,专家教授深入田间的技术上门服务,为农民解决了技术难题;专项的资金补贴和小额农贷为农民发展家庭农场和生态种养提供了资金保障。

图5 我国稻田养鱼方法进步与创新体系

5 “稻-渔”产业发展的建议

5.1 加强研究,实现传统与现代农技有机结合

联合国粮农组织2005年将我国青田浙江稻鱼共生系统列为传球重要农业文化遗产[22],农业文化遗产作为一种活态遗产,在其保护措施要实现动态保护、适应性管理和可持续发展三大要求[23]。所谓动态保护,也就是说对于稻田养鱼这种“产业型”的文化遗产,最好的保护方法就是“在发展中进行保护”,让其重新焕发生命力。广大的农业科研工作者加强相关科学研究,实现传统稻田养鱼与现代农业科技有机结合,正是“稻-渔”产业保护和发展的坚实基础。稻田养鱼作为一种生态农业模式,已经被证明在病虫草害防控、水源调节[24-25]和温室气体减排[26-27]等方面相比常规稻作具有显著优势,其低农药化肥使用量,高品质稻米和水产也符合现代农业生产绿色高效可持续的发展要求。

5.2 因地制宜,充分发挥农民主观能动性

我国国土面积辽阔,各地区自然气候条件、环境土壤结构千差万别,稻鱼产业的发展必须根据当地的实际情况,选择适宜于当地的模式、方法、工程结构和技术体系。现阶段我国“稻-渔”产业中,稻蟹以辽宁和宁夏地区为代表,稻鱼以浙江和贵州为代表,稻虾以湖北、江苏和湖南[28]为代表,各地集约化和规模化的养殖形成了从种、养到餐饮、休闲、观光到副产品加工的完整产业链。在家庭农场发展方面,要在农业科研单位技术支持下,充分发挥农民的主观能动性,鼓励有经验的农民积极探索、大胆创新,丰富“稻-渔”产业的方法技术体系。与此同时,农民必须根据自身资金和技术等各方面资源综合评估各个模式的养殖风险,选择产投比合适的模式发展生产。

5.3 市场引导,形成 “稻-渔”产业多元特色化发展

农业生产的发展,在以保障国家粮油安全的前提下,应以市场需求为主要引导方向。在深化经济体制改革的新形势下,农业产业的发展也必须加强供给侧结构性改革[29]。以稻虾产业为例,近几年小龙虾的流行,大批农户开始养殖,造成市场单一产品供过于求。在休闲农业方面,以农家乐为代表的家庭式农庄发展迅猛,但往往由于交通、经营管理、对市场形势的错误估计等因素,很多小型农家乐只是昙花一现,“稻-渔”产业的发展应当规模大小各异、品种特色多样、产业“角色”分工明确,以某个大型种养基地或农业产业园为中心,相互依存,协同发展。

5.4 政策扶持,拓宽精准扶贫新渠道

精准扶贫是要求针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况,运用科学有效程序对扶贫对象实施精确帮扶和精确管理。刘某承[30]等研究认为,在经济效益上,农民务工最高、稻田养鱼次之、常规稻作最后,而稻田养鱼模式的生态效益和兼容性是其他农业发展模式所不具备的。从长远的角度来看,应当建立生态补偿机制,对种植传统品种、采用传统生产方式的农民给予适当补偿,以保证稻田养鱼的农户获得充足的经济收益,自愿从事该项农业活动[31]。

[1] 曹志强,梁知洁,赵艺欣,等.北方稻田养鱼的共生效应研究[J].应用生态学报,2001,12(3):405-408.

[2] 曾 芸,王思明. 稻田养鱼的发展历程及动因分析——以贵州稻田养鱼为例[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2006,6(3):79-83.

[3] 向平安,黄 璜,甘德欣,等. 免耕稻—鸭生态种养技术的环境经济学分析 [J]. 生态学报, 2005, 25(8):1981-1986.

[4] 张承元,单志芬,赵连胜. 略论稻田养鱼与农田生态[J]. 生态学杂志,2001,20(3):24-26.

[5] Tsuruta T,Yamaguchi M,Abe S I,et al. Effect of fish in rice-fish culture on the rice yield[J]. Fisheries Science,2011,77(1):95-106.

[6] 陈介武,吴敏芳. 试析青田稻田养鱼的历史渊源[J]. 中国农业大学学报(社会科学版),2014,31(3):147-150.

[7] 郑华斌, 陈 灿, 王晓清,等. 水稻垄栽种养模式的生态经济效益分析 [J]. 生态学杂志, 2013,32(11):2886-2892.

[8] 黎玉林,刘燕丽. 稻田养鱼对农业资源利用效率的影响[J]. 中国农学通报,2006,22(10):467-472.

[9] 王庆保,唐志华. 垄作稻—萍—鱼—菇的效益及对土壤肥力影响的研究[J]. 土壤通报,1993,(4):163-166.

[10] 曹志强,梁知洁, 赵艺欣,等. 北方稻田养鱼的共生效应研究[J].应用生态学报,2001,12(3):405-408.

[11] 蔡炳祥. 稻鳖种养高效模式初探[J]. 中国稻米,2001,(3):38.

[12] 周江伟, 黄 璜, 刘贵斌,等. 免耕稻鳖鱼螺生态种养模式发展前景探讨[J]. 作物研究,2016,30(6):661-665.

[13] 马达文,程咸立,汤亚斌, 等. 湖北省稻鳖虾高效生态种养模式研究 [J]. 中国水产,2012,(4): 50-52.

[14] 李书林. 稻田养蟹经济效益分析[J]. 水利渔业,1994,(1):55-56.

[15] 宁理功. 稻—鸭—泥鳅复合生态系统的土壤理化性状及效益研究 [J]. 中国土壤与肥料,2007,(6): 28-30.

[16] 俞水炎,吴文上,吴庆斋,等. 稻田养鱼对水稻病虫草害控制效应的研究[J]. 中国生物防治学报,1989,5(3):113-116.

[17] 王 寒,唐建军,谢 坚,等. 稻田生态系统多个物种共存对病虫草害的控制[J]. 应用生态学报,2007,(5):1132-1136.

[18] 梁玉刚,黄 璜,李静怡,等. 规模化稻鸭共育对水稻株型结构及产量形成的影响[J]. 生态学杂志,2016,35(10):2752-2758.

[19] 刘依依,何维君,胡文耀,等. 稻鳖鲫鱼虾生态种养模式探讨[J].作物研究,2016,30(3):326-328.

[20] 张琳杰,李 峰,崔海洋. 传统农业生态系统的农业面源污染防治作用——以贵州从江稻鱼鸭共生模式为例[J]. 生态经济(中文版),2014,30(5):131-134.

[21] 王先菊. 河南省家庭农场发展研究[J]. 中国农业资源与区划,2014,35(5):55-60.

[22] 孙业红,闵庆文,成升魁,等. 农业文化遗产旅游资源开发与区域社会经济关系研究——以浙江青田”稻鱼共生”全球重要农业文化遗产为例[J]. 资源科学,2006,28(4):138-144.

[23] 闵庆文, 孙业红. 农业文化遗产的概念、特点与保护要求[J]. 资源科学,2009,31(6):914-918.

[24] 程 琳,刘章勇,王 彬,等. 江汉平原易涝易渍农田不同种植模式的综合效益研究[J]. 环境科学与技术,2015,38(5):30-34.

[25] Vromant N,Chau N T H,Ollevier F. The effect of rice-seeding rate and fish stocking on the floodwater ecology of the trench of a concurrent,direct-seeded rice-fish system[J]. Hydrobiologia,2001,457(1):105-117.

[26] 袁伟玲,曹凑贵,李成芳,等. 稻鸭、稻鱼共作生态系统CH4和N2O温室效应及经济效益评估[J]. 中国农业科学,2009,42(6):2052-2060.

[27] Hu Z,Wu S, Ji C,et al. A comparison of methane emissions following rice paddies conversion to crab-fish farming wetlands in southeast China[J]. Environmental Science and Pollution Research,2016,23(2):1505-1515.

[28] 闵庆文,孙业红,Frank van Schoubroeck,等.全球重要农业文化遗产—中国浙江青田稻鱼共生系统项目实施框架[J]. 资源科学,2009,31(1):10-20.

[29] 黄 璜,刘小燕,戴振炎,等. 湖南省稻田养鱼生产与农业供给侧改革[J]. 作物研究,2016,30(6):656-660.

[30] 刘某承,张 丹,李文华. 稻田养鱼与常规稻田耕作模式的综合效益比较研究——以浙江省青田县为例[J]. 中国生态农业学报,2010,18(1):164-169.

[31] 张 丹,闵庆文,孙业红,等. 侗族稻田养鱼的历史、现状、机遇与对策——以贵州省从江县为例[J]. 中国生态农业学报,2008,16(4):987-990.

Progress and Innovation System of Fish Farming in the Paddy Field of Traditional Agricultural Heritage

ZHOU Jiang-wei1,LIU Gui-bin1,HUANG Huang1,2

(1. College of Agriculture, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, PRC; 2. Center for Collaborative Innovation of Southern Grain and Oil Crops, Changsha 410128, PRC)

Rice-fish (RF) symbiosis ecological agriculture civilization is the essence of Chinese traditional agriculture, it is also an important agricultural cultural heritage announced by the UN Food and agriculture organization. With the rapid development of agricultural science and technology, the technical system, method and management of RF in China have made remarkable progress. Today, the ecological agriculture has become the leading mode of agricultural development, the support of the national agricultural policy and the market demand for high quality agricultural products have brought opportunities and challenges for the RF industry. How to make good use of modern agricultural science and technology to promote the reform and innovation of RF method, it has profound theoretical and practical value for realizing the green, efficient and sustainable production of agriculture, ensuring the safety of agricultural and sideline products, expanding the accurate poverty alleviation channels and improving the technological system of RF industry.

rice-fish symbiosis; ecological agriculture; method reform; technical innovation; precision poverty alleviation

F326

A

1006-060X(2017)09-0105-05

10.16498/j.cnki.hnnykx.2017.009.028

2017-06-07

湖南省科技计划(201203081-2);国家“十二五”科技支撑计划粮食丰产科技工程课题(2013BAD07B11).

周江伟(1993-),男,湖南株洲市人,硕士研究生,主要从事农业生态学、作物生态学研究。

黄 璜

(责任编辑:朱 蓓)