“厉害”的妈妈

2017-10-23曹景峰

曹景峰

我上初中的时候,我妈的厉害就是出了名的,我语文考试没合格,英语老师就告诉语文老师:“你把他妈叫来,特管用。”我妈就来了,很激动地和老师对话,其实是“喊话”,说的无外乎就是那几句:“老师你不用客气,我家孩子你该怎么管就怎么管,该打打该骂骂,我绝不反对……”她喊话的时候眼睛睁得很大,声音也很大,手上会伴有很多动作,她看起来挺凶的,老師同学也都这么以为。

但其实是恐惧。

恐惧不是为别的,是为了掩盖软弱。软弱不是不管我,恰恰是软弱,所以才狠管。因为管不了,或者说不知道怎么管,才狠,才软弱。她只会骂——其实连骂也不会,车轱辘话颠过来倒过去就那么几句,她就会喊,刚开始喊不是因为生气才喊,是为了喊而喊,喊几喊,就真的生了气。生气不是因为我不学习,而是她意识到她表达情绪的方式只有喊,就变成了对自己的喊。对别人的喊可以控制,对自己的却不能,所以往往失控,失控就很可怕。我当时以为她真的凶也是因为后面的喊,前面的喊很空洞,很莫名其妙,后面的喊很真实,可也很莫名其妙。

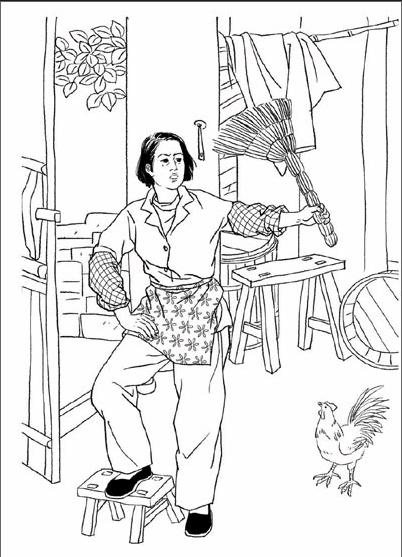

我上高中,我妈变得更厉害了,她几乎不怎么喊了,不喊不是因为没用了,是因为“没劲”了。当初喊是为了喊我,可每次喊着喊着就都变成了喊自己,“喊我”可以有很多原因很多目的,可“喊自己”只有一个原因,并且没有目的,时间一长,就没了劲。不会喊话的妈妈并非变成了一只失去獠牙的老虎,恰恰相反,她自己寻找到了一根新的獠牙——我家的扫帚、拖把、擀面杖,甚至是炉钩子。她会在看我不顺眼的时候二话不说随手抄起一根冲我走来,可还是老套路:她瞪着眼,将炉钩子举起来对着我,对着手无寸铁的我,此刻,她的炉钩子变成了以前的嘴,甚至优于以前的嘴,以前的嘴是对自己,现在的炉钩子,是对着别人,最重要的是,她只需要表演出一副凶狠的样子就够了,表演出一副像之前的那个“为了喊而喊”的那个阶段,就足以制服我了,她紧紧攥着炉钩子,生怕它脱了手掉下来似的攥着它,像个走上战场的小兵。

我很害怕,她也是。

大学快毕业的那年寒假,我找了实习单位,说好了过了年再去,可没成想,刚到家没几天就要去上班,那个时候的我年轻,没主见,接到消息后当晚我就收拾好了行李,我妈回家后看见我收拾行李一下子就生了气,她又喊上了,我腾的一下火就上来了,上火不是因为她冲我喊,恰恰就是因为她到现在还不能冲我喊——她又冲自己喊上了,我摔门出去,我听见她在后面叫了我两声,我更想往外走了,走到胡同口,我回头,后面没有动静,我一赌气上了山坡抄了小道消失在黑暗中。

抄小道是为了不让她追上我,或者说,是怕知道她没有追我。我走在漆黑的夜里,满心的恐惧,恐惧不是因为夜黑,是因为一些别的事,这些事我说不出来,可就是恐惧,我拖着两条发抖的腿快速地、漫无目的地走着,此刻,我的腿成了妈妈的嘴和炉钩子,它脆弱、笨拙,一边极力地掩饰、逃避着什么,一边努力地表演着坚强与无坚不摧。然后失败。

我在冰天雪地的马路边坐着,离很远,我看见十字路口的那边走上来一个女人。路灯很暗,我看清了她,她皱着眉头,身体前倾地快走着,脚上蹬着双拖鞋。那一刻我有点兴奋,我痛苦地哭出来,大声地叫出声:“妈!”

她表情痛苦地向我走来,有点想责备地看着我,她的手在空中划拉了一圈然后落在我的肩膀上,小声地对我说:“孩子,你听点话吧,孩子,你听点话吧……”

我们走进了漆黑的巷子,她一下子哭了出来,她边哭边讲了很多我听不懂的话,那些以往她没说过的话:生活,婚姻,对姥姥的爱。我一句也没有听懂,但我却很愿意听,因为她没有喊,也没有冲自己喊,而是对我说,尽管没有说清楚。

我妈最近老让我回家工作,我说我不回去,我刚想解释,她又喊上了:“行行行!不回来就不回来吧!爱回来不回来!老娘不管你!老娘也管不了你!行了,挂了吧!”——她又冲自己喊上了。

我“厉害”的妈妈啊!