东海陆架盆地南部中生界油气勘探潜力分析

2017-10-23梁若冰

梁若冰

东海陆架盆地南部中生界油气勘探潜力分析

梁若冰

(中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司,上海 200120)

东海陆架盆地油气勘探和研究表明,中生界具备一定的油气勘探前景。根据近年来采集的二维地震资料,结合邻区地质资料,对东海陆架盆地南部中生代地层、烃源条件、储盖条件和含油气系统进行了初步分析评价,认为中生界在本地区分布广、厚度大,发育中—下侏罗统海相烃源岩和下白垩统海侵湖相烃源岩,具备一定的油气勘探潜力。

东海陆架盆地南部;中生代;烃源岩;勘探潜力

东海陆架盆地南部位于华南陆块东缘的东海大陆架上,西与闽浙隆起区相接,东以钓鱼岛隆褶带和冲绳海槽盆地相隔,南为台西盆地,北为钱塘凹陷和西湖凹陷。

前人对东海南部中生代盆地的地层[1-3]、构造[4]和沉积[5]有较多的研究,指出东海南部具有一定的油气勘探潜力[5-8],但对中生界烃源岩展布、含油气系统和油气远景区带的划分缺乏系统分析。本文旨在通过近年来针对深层目标采集的二维地震资料的解释成果,应用海陆对比研究方法,以烃源条件为核心,讨论东海陆架盆地南部中生界的油气勘探前景。

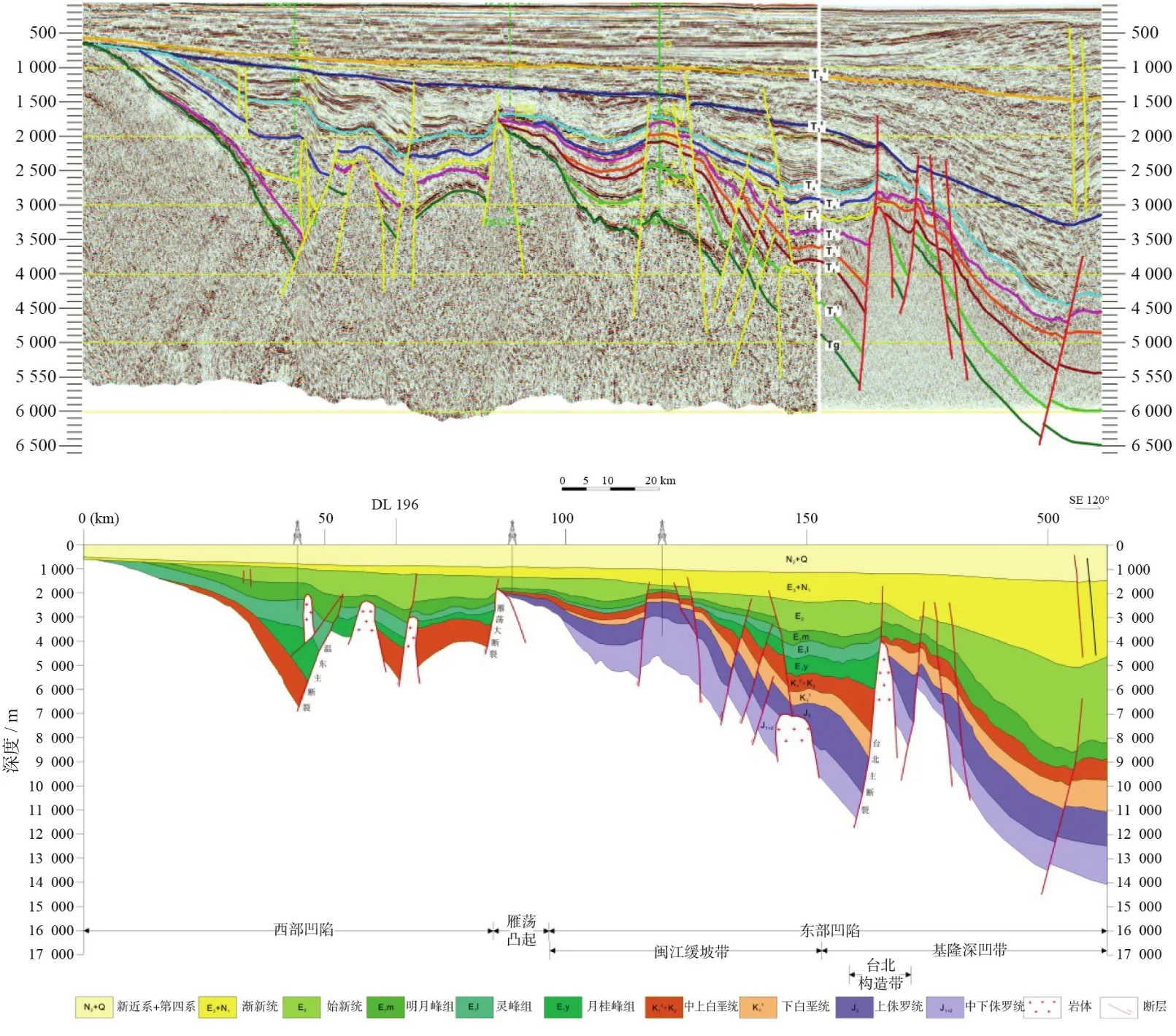

1 中生界展布特征

长排列(9000m缆)、大容量(6420cuin)、高覆盖(120次)采集的二维地震资料展现了东海南部中生界的展布格局(图1)。中生界沉积时的构造格局总体呈“西部小凹,中部隆起和东部大凹”的特色,由西往东依次区划为西部凹陷、雁荡凸起、东部凹陷,其中东部凹陷又进一步划分为闽江缓坡带和基隆深凹带。西部凹陷中生界主要为白垩纪地层;雁荡凸起北段为古隆起区,分隔性较强,南段为水下隆起发育中生界薄地层,晚期抬升剥蚀;闽江缓坡带发育了中生界侏罗统和白垩统,厚度较大;基隆深凹带残存巨厚的中生界,推测存在侏罗系。东海陆架盆地南部中生界分布广、厚度大,南厚北薄,东厚西薄,区域上可能与南海北部陆架盆地连为一体,为一个大的中生界盆地[2]。

图1 东海南部A地震测线解释成果剖面图

2 中生界烃源岩发育条件

盆地早期勘探阶段最关键的地质问题是烃源条件,就东海南部而言,中生界烃源岩的发育状况无疑是该区油气勘探必须首先解决的一个问题。浙闽地区的中生代改造型盆地中中生界广泛发育[9-11],暗色泥页岩层、夹层分布较广,其中上三叠统、中—下侏罗统和下白垩统不乏单层厚度达几十米甚至上百米的暗色泥页岩层。因此,普遍认为陆域中生界发育上三叠统(T3)、中—下侏罗统(J1+2)和下白垩统(K1)三套烃源岩。结合邻近陆海域露头、钻井资料,通过对东海南部探区钻井和地震资料综合分析认为,探区内中生界发育二套有效烃源岩,即:J1+2中等—高丰度海相烃源岩和K1中等—较高丰度海侵湖相烃源岩,中生界具有较好的烃源条件。

2.1 中—下侏罗统

东海南部闽江缓坡带的FZ10-1-1井揭示了中—下侏罗统受强烈海侵的湖相烃源岩[8,12],其有机碳平均质量分数为1.22%,有机质大部分为Ⅲ型,少量为Ⅱ2型,具备较好烃源条件。

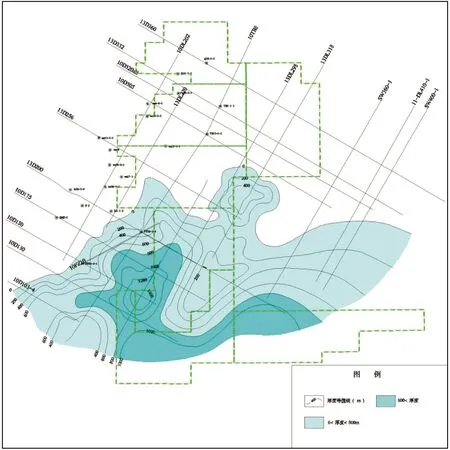

地震解释成果表明,中—下侏罗统暗色泥岩主要分布于东海南部的南部地区,主体厚度200~1200m(图2)。目前的成熟度总体较高,除西部闽江缓坡带外,主体已处于Ro>2%的过成熟阶段,并具有成熟度自西向东逐渐变高的特征。

2.2 下白垩统

图2 东海南部中—下侏罗统暗色泥岩厚度图

揭示下白垩统的钻井均位于东海南部的西侧,揭示的岩性主体为一套红色沉积,个别钻井钻遇的下白垩统尽管见暗色泥岩,但以低丰度为主[12-13],不具备烃源岩发育条件。根据最新地震资料的解释成果,结合邻区海域[14-15]和陆域[11]资料,推测东海南部闽江缓坡带和基隆深凹带发育大型断拗型受海侵影响的半深湖—深湖相下白垩统,具备一定的生烃条件。

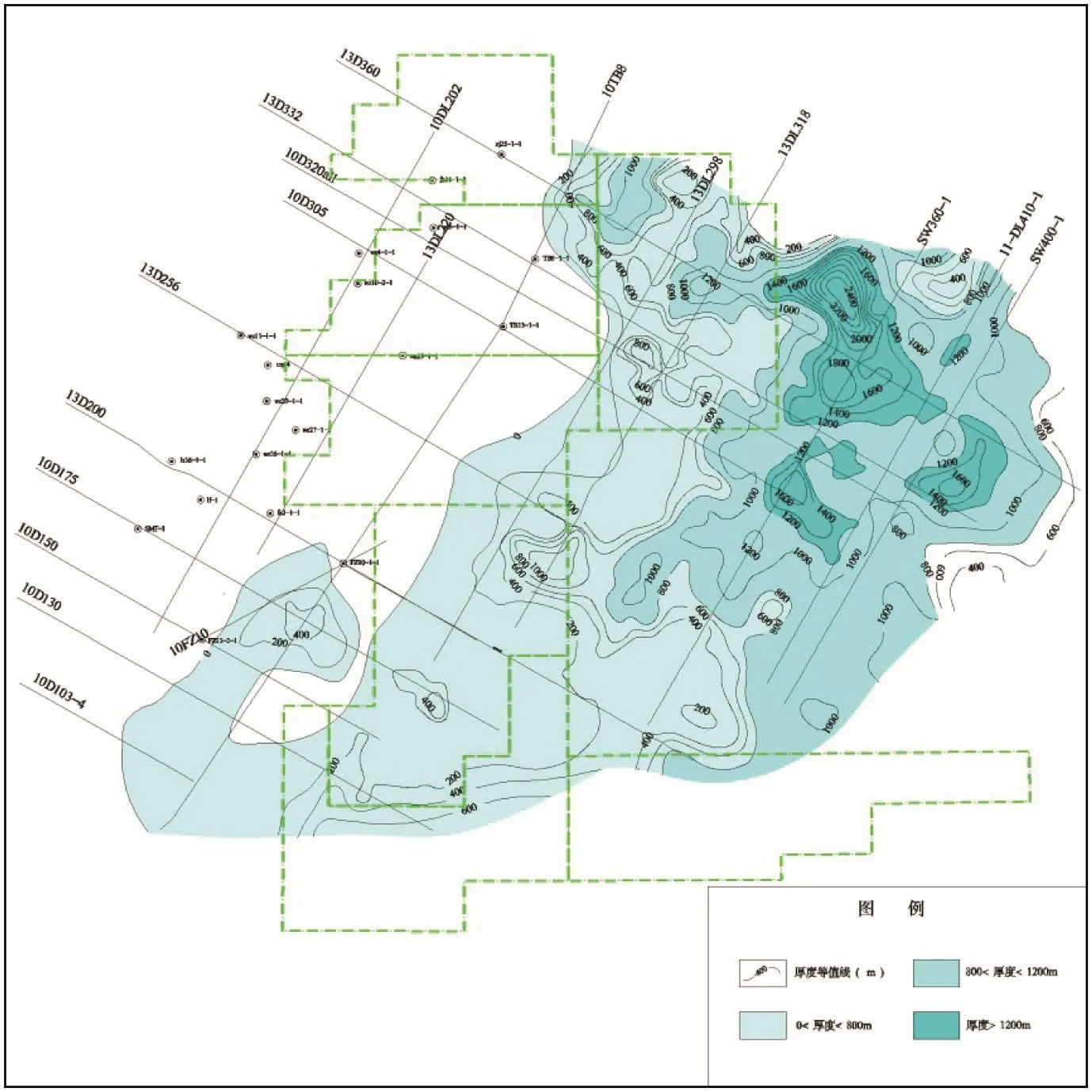

下白垩统暗色泥岩分布范围较广,总体上厚度在200~2000m左右(图3),具有西薄东厚的特点,东部是半深湖—深湖相有效烃源岩主要发育区。下白垩统主体处于Ro>2%的过成熟阶段,自西向东成熟度增高,在基隆深凹带达到过成熟演化阶段,在闽江缓坡带东部为成熟—高成熟演化阶段,在闽江缓坡带的西部和南部则为低成熟—成熟阶段。

图3 东海南部下白垩统暗色泥岩厚度图

3 中生界储集条件

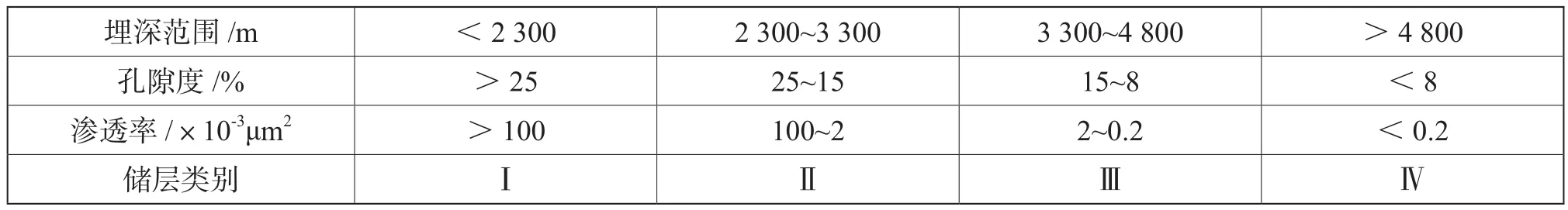

根据东海南部中生界两口钻井储层物性与成岩作用之间关系,结合邻区西湖凹陷深部储层成岩作用规律,初步建立了东海陆架盆地南部中生界砂岩储层物性与埋深关系的评价标准体系(表1)。

表1 东海陆架盆地南部中生界储层物性评价标准

以东海南部中生界储层物性评价标准(表1)的深度作为储层区域评价的主要参数,根据中生界顶、底界面埋深,结合中生界沉积相区域分布规律,对东海南部中生界勘探层的砂岩储层物性条件进行了区域分布预测评价。

在西部凹陷主体部位及雁荡凸起,中生界整体埋深较浅(<3300m),砂岩成岩作用弱,储层原生孔隙度较发育。根据储层物性与埋深关系,预测孔隙度处于15% ~ 25%之间,渗透率介 于(10~150) ×10-3μm2, 主 要 为 Ⅰ、 Ⅱ 类 储层;在西部凹陷的次凹部位,中生界埋深主体处于3500~5000m之间,预测主要发育孔隙度8% ~ 15%、渗透率(0.2~2) ×10-3μm2,属Ⅲ类储层。

在闽江缓坡带,主体发育Ⅰ、Ⅱ类储层,南段的储集条件要好于北段。在FZ10-1-1井至FZ13-2-1井之间,中生界埋深适中,地层厚度大,以发育Ⅰ类储层为主,但在次凹部位中生界埋深普遍大于4000m,推测孔隙度8% ~ 15%、渗透率(0.2~2) ×10-3μm2,属Ⅲ类储层。

在基隆深凹带,中生界埋深普遍大于4800m,推测以发育孔隙度<8%、渗透率<0.2×10-3μm2的低孔渗储层为主,为Ⅳ储层分布区。

4 中生界盖层条件

综合钻井揭示的中生界岩性组合和邻区露头资料,同时参考过井地震剖面的岩性波阻抗反演资料,研究区中生界内可划分出多套局部、局部—区域盖层(表2)。

表2 东海陆架盆地南部及邻区中生代盖层特征统计表

中—下侏罗统主要为拗陷型盆地以细粒为主的沉积充填,为中生界区域性烃源岩层。晚侏罗世时期,盆地总体抬升,发育一套以粗碎屑为主的内陆河(三角洲)、湖沉积,盖层条件不发育。早白垩世时期,盆地构造格局发生了较大变化,走向由先前NEE向转为NNE向,并遭受了一次较大规模的海侵,在层序的海侵域形成了一套连续性较好的偏泥地层,可以作为区域性盖层。在上白垩统,盆地类型再次发生变化,火山活动及岩体侵入开始活跃,同时由于湖(海)平面变化频繁,在区域沉积了受火山物质影响的三角洲前缘砂体、分流河道砂体与海侵及湖侵期沉积的泥岩互层的沉积序列,其中海侵及湖侵泥岩可以作为局部盖层,部分层段可以形成区域性的盖层。此外,新生界的古新统和始新统泥岩普遍发育,也成为中生界含油气系统良好的盖层。

5 中生界含油气系统

含油气系统为包含着一个有效烃源岩所形成的生烃灶及其所生成的油气和形成油气聚集必需的所有地质要素及其相互作用的一个自然系统。沉积盆地勘探中发现一滴油或油气显示就足以证实该盆地含油气系统的存在。本文中生界含油气系统的划分和命名,采用了Magoon提出的以有效烃源岩和主要储集岩的地层单元以及表示系统可靠性的符号的方案[16]。东海南部中生界的两套烃源岩对应着两个含油气系统,即:J1+2- J3含油气系统(!)和K1- K2含油气系统(?)。

5.1 J1+2- J3含油气系统(!)

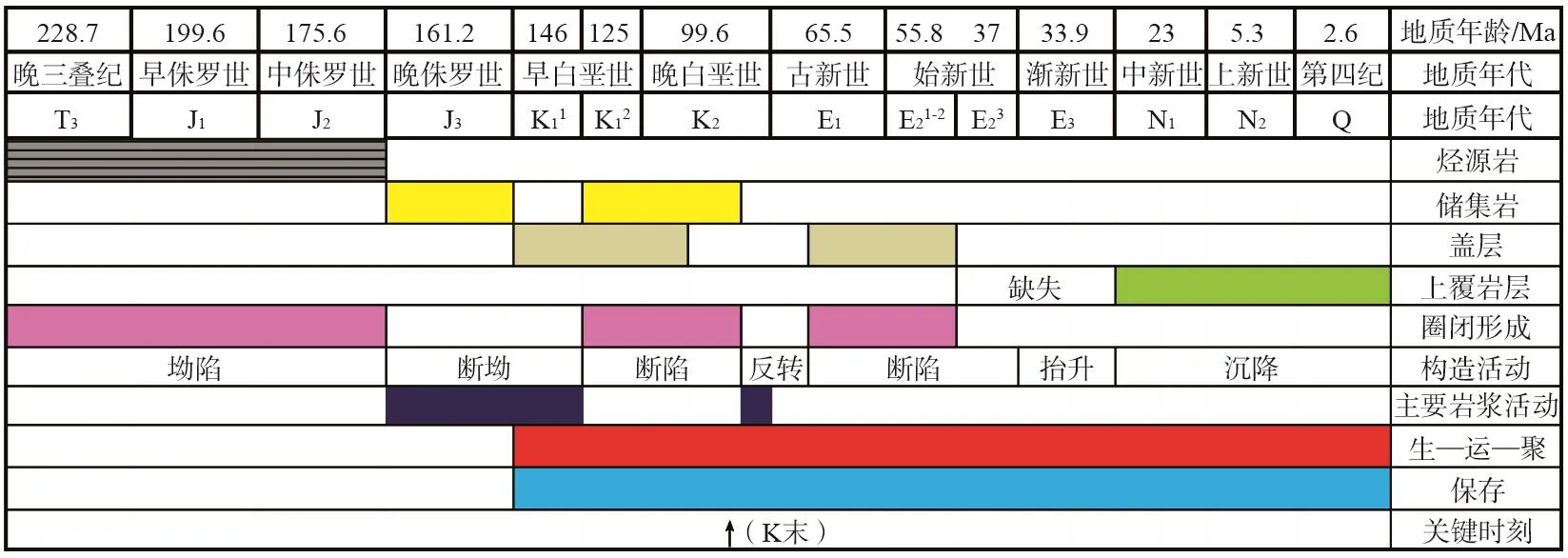

该含油气系统已被东海南部的钻井揭示。FZ13-2-1井和FZ10-1-1井在J1+2中均见到油气荧光显示,表明在东海南部的中生界曾发生过烃类生成与运移过程。例如,在FZ10-1-1井J1+2福州组在3374~3479m砂岩中氯仿沥青“A”和总烃含量较高,分别为1628~ 4088mg/kg和1434~ 3978mg/kg,族组分中饱和烃质量分数高达64.1% ~ 74.9%,它们是油气生成与运移的证据,也证实中生界含油气系统的存在。该含油气系统平面上主要分布于研究区闽江缓坡带和基隆深凹带中段,以J1+2为烃源岩,J3为主要储层,K12和K2为次要储层,E1和E2为区域盖层,K1为局部盖层,构成多套下生、上储型的成藏组合(图 4)。

图4 东海南部中生界J1+2 - J3含油气系统(!)事件图

该油气系统内局部构造发育,多为断块、凹中隆型背斜和大型潜山披覆构造(图5)。其中,断块和潜山构造自T3以来早期发育,继承性发展至E2时期基本定型,背斜多在K末至E1定型。J1+2烃源岩的两次主排烃高峰期分别为K末和E1末,构造形成期与生排烃期匹配性较好。该系统的关键时刻在K末。尽管E2末的玉泉运动造成的区域性抬升剥蚀对已形成的油气藏的改造作用较大,但由于E1和E2海相泥岩区域性盖层保存较完整,因此,J1+2- J3(!)含油气系统具备较大的油气成藏潜力。

5.2 K1- K2含油气系统(?)

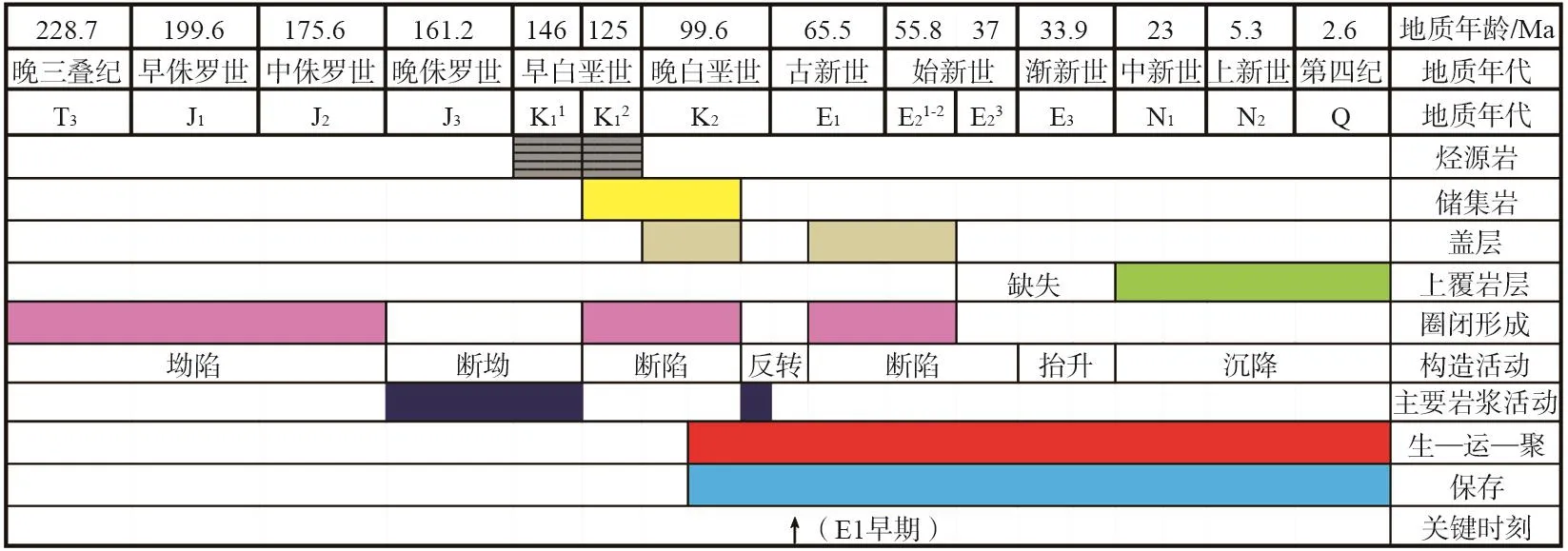

该含油气系统为根据地球物理资料和区域地质资料推测的含油气系统。平面上主要分布于基隆深凹带,以K1为烃源岩层,K2为储层,E1和E2为区域盖层、K2为局部盖层,构成白垩系勘探层内多套下生、上储型的成藏组合(图6)。

图6 东海南部中生界K1 -K2含油气系统(?)事件图

该含油气系统内局部构造多为潜山披覆、断块和岩体上拱造成的背斜(图7)。其中,台北潜山带主要为K2时期的火山—碎屑沉积,披覆了新生代沉积,断块构造早期发育,持续至E2时期,岩体活动多为J3- K1或者K2末期,故各类构造在K末基本已形成。E1早期和E3早期是K1烃源岩的两次主排烃高峰,故构造形成期与生排烃期之间的匹配性较好。该含油气系统的关键时刻在第一次主排烃期(E1早期),总体上也具有较好的油气成藏前景。

图7 东海南部中生界K1 - K2含油气系统(?)成藏模式图

6 中生界油气远景评价

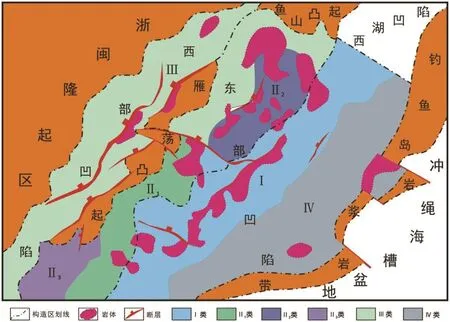

中生界油气资源勘探潜力评价的主要依据是中生界成盆地质条件,结合烃源岩厚度、资源量、局部构造类型和规模以及储盖条件等,同时考虑运移、保存等条件进行综合评价。限于本区中生界资料不足和研究程度低,故油气远景分类评价尚属探讨性,且评价的核心是有效烃源岩的分布范围。东海南部中生界可划分为4类油气远景区(图8),概述如下:

图8 东海南部中生界油气远景评价图

6.1 Ⅰ类有利远景区

位于基隆深凹带西部。中生界勘探层埋深适中,中生界残余厚度约2000~ 4000m。J1+2时期总体为三角洲—滨浅海沉积背景,中—下侏罗统为主要烃源岩,生烃潜力大。K1时期,基隆深凹带主要接受受广泛海侵作用影响的湖泊相沉积,为一套潜在的烃源岩层。在J3- K1转换边缘盆地和K2陆内拉张断陷盆地发育阶段,河流—三角洲—湖泊相沉积形成了多套储层和盖层。深凹带内的台北构造带上发育一系列大型局部构造,且为凹陷油气运移的指向区,具有形成较大规模油气田的条件。

6.2 Ⅱ类较有利远景区

位于闽江缓坡带中南部和北武夷构造带,可进一步划分为3小类:

Ⅱ1类:位于闽江缓坡带中南部。中生界残余厚度约2000~ 4000m 。该带有2口钻井钻遇中生界中—下侏罗统烃源岩,滨浅海相和河流—三角洲沉积环境有利于储层的发育,带内发育大型局部构造,东侧紧邻有利生油气区,且烃源岩落实,储盖沉积配置较有利,后期改造较弱,具有良好的油气远景。

Ⅱ2类:位于北武夷构造带。中生界残余厚度约3000~ 4000m,东临基隆深凹带生烃中心,具备较好的烃源条件。北武夷构造带上构造成串发育,埋深适中,但火成岩改造作用强烈,对局部构造的油气成藏影响较大。

Ⅱ3类:位于雁荡凸起南端倾没端以南的闽江缓坡带南部地区。该区地震测线较少,地层厚度、沉积相、局部构造落实程度较差,中国台湾中油公司早期在区内钻探的YCC-1井揭示了近1000m厚的属海陆交互相沉积的下白垩统,结合区域上中生界由南向北的海侵方向,推测该带发育一定规模的中生界。

6.3 Ⅲ类潜在远景区

位于基隆深凹带东部地区。该带勘探程度较低,少量的地震资料显示基隆深凹带东部地区发育有巨厚的中生界,残余厚度超过5000m,海相中—下侏罗统和深湖—半深湖相上白垩统分布范围较广,发育优质烃源岩,成为生烃中心区,但中生界顶面埋深在6000~ 10000m,储集条件不利,主要形成低孔低渗的油气藏,油气勘探开发难度较大。

6.4 Ⅳ类高风险区

位于西部凹陷、雁荡凸起和闽江缓坡带西北部。西部凹陷属于晚白垩纪断陷充填型沉积,厚度不大,有少数钻井揭露上白垩统,为一套粗、红、杂的沉积并夹有大量火山碎屑岩,不具备生烃条件。雁荡凸起上中生界残余厚度有限,多口钻井证实中生界缺失或为白垩系红层,凸起西侧的西部凹陷无有效烃源岩,东侧闽江缓坡带烃源条件有限,故雁荡凸起中生界勘探潜力不大。闽江缓坡带西北部经钻井证实中生界主要为白垩系红层,且地层平缓,局部构造不发育,故闽江缓坡带西北部勘探潜力也不大。

7 结论

东海南部中生界分布广、厚度大,发育中—下侏罗统和下白垩统两套烃源岩,具备一定的勘探潜力,尤其是东部凹陷的闽江缓坡带烃源条件良好,储—盖组合有利,为最有利的油气远景区。然而,中生界埋深大、改造较强烈,且钻井和地震资料较为有限,中生界勘探潜力仍需进一步探索。

[1]高德章, 唐建, 薄玉玲. 重磁成果与东海西部凹陷带中生代沉积层展布 [J]. 海洋石油, 2006, 26(2): 1-6.

[2]李刚, 龚建明, 杨长清, 等.“ 大东海”中生代地层分布——值得关注的新领域[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2012, 32(3):97-104.

[3]王可德, 王建平, 徐国庆, 等. 东海陆架盆地西南部中生代地层的发现 [J]. 地层学杂志, 2000, 24(2): 129-131.

[4]冯晓杰, 蔡东升, 王春修, 等. 东海陆架盆地中新生代构造演化特征 [J]. 中国海上油气(地质), 2003, 17(1): 33-37.

[5]刘建华, 黎明碧, 方银霞. 东海陆架盆地海相中生界及其与邻近古海洋关系探讨[J]. 热带海洋学报, 2005, 24(2): 1-7.

[6]高乐. 东海陆架中生代残余盆地特征及勘探方向探讨[J]. 中国海上油气(工程), 2005, 17(3): 148-152.

[7]王国纯. 中国东部海域中生界地质特征及含油气前景[J]. 中国海上油气(地质), 1994, 8(2): 91-98.

[8]冯晓杰, 张川燕, 王春修, 等. 东海陆架和台西南盆地中生界及其油气勘探潜力[J]. 中国海上油气(地质), 2001, 15(5):306-310.

[9]曹宝森, 梁诗经, 张志明, 等. 福建侏罗纪生物地层学初步研究 [J]. 福建地质, 1989, 8(3): 198-216.

[10]黎汉明, 周国强, 吴安生. 粤中地区晚三叠世-早侏罗世地层划分新认识 [J]. 广东地质, 1997, 12(1): 1-9.

[11]浙江省地质矿产局. 浙江省区域地质志[M]. 北京: 地质出版社, 1989.

[12]王连进, 叶加仁, 吴冲龙. 东海陆架盆地台北坳陷前第三系油气地质特征 [J]. 天然气工业, 2004, 24(6): 12-14.

[13]须雪豪, 陈琳琳, 汪企浩. 东海陆架盆地中生界地质特征与油气资源潜力浅析 [J]. 海洋石油, 2004, 24(3): 1-7, 55.

[14]周蒂. 台西南盆地和北港隆起的中生界及其沉积环境[J]. 热带海洋学报, 2002, 21(2): 50-57.

[15]何家雄, 夏斌, 陈恭洋, 等. 台西南盆地中新生界石油地质与油气勘探前景[J]. 新疆石油地质. 2006, 27(4): 398-402.

[16]Magoon L B. The Petroleum System-Status of Research and Methods[R]. [S.l.]: U. S. Geological Survey, 1992.

Analysis of Hydrocarbon Exploration Potential in the Mesozoic of the Southern East China Sea Shelf Basin

LIANG Ruobing

(SINOPEC Shanghai Offshore Oil and Gas Company, Shanghai 200120, China)

The present research and exploration conducted in East China Sea Shelf Basin indicate that the Mesozoic has exploration potentials. Based on 2D seismic data acquired in recently and regional geological data, theauthor made a preliminary evaluation the formation, hydrocarbon source condition, reservoir-cap condition and petroleum system in the Mesozoic of the Southern East China Sea Shelf Basin. The results indicate that Mesozoic strata are widely distributed and well developed, with Marine hydrocarbon source rocks in the Lower and Middle Jurassic, as well as the transgression lacustrine hydrocarbon source rocks in Lower Cretaceous. Mesozoic basin of this area has potential for hydrocarbon exploration.

Southern of East China Sea Shelf Basin; Mesozoic; source rock; exploration potential

TE122.3+5

A

10.3969/j.issn.1008-2336.2017.03.016

1008-2336(2017)03-0016-07

2017-01-22;改回日期:2017-04-12

梁若冰,女,1970年生,工程师,本科,主要从事矿权储量管理工作。E-mail:liangrb.shhy@sinopec.com