姥家门口唱大戏

2017-10-20钱国宏辽宁

文 钱国宏(辽宁)

姥家门口唱大戏

文 钱国宏(辽宁)

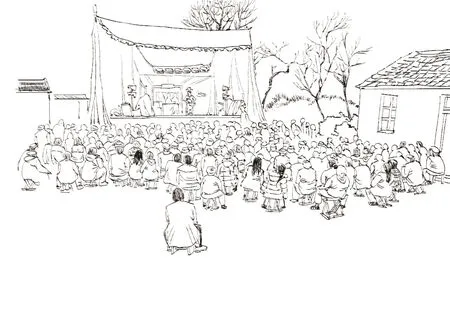

“拉大锯,扯大锯,姥家门口唱大戏,接闺女,唤女婿,小外甥也要去……”熟稔的童谣就像一轮暖阳,温暖着儿时的记忆——那是与鲁迅先生笔下的《社戏》一般无二的辽南地方戏。

20世纪七八十年代,辽南各个县区均建有剧团,经常下乡巡演一些自编自导、反映农家生活的戏剧。农闲时节,大队便派出几挂马车精神抖擞地去县剧团接演员和道具。风风火火赶回村里时已是晌午了,车老板坐在车沿上长鞭一甩便引发了村里的一场十级地震:“剧团来啦!晚上看剧啦!”一时间男欢女跃,人心沸腾:手里的农活一律加紧做完,以便腾出时间来准备看戏;当长辈的老人也连忙打发孩子一溜小跑去外村给出嫁的闺女、亲家、外迁的儿孙们送喜讯——角角落落,旮旮旯旯,一片喜庆。

天还未黑,剧团就早早地在村口的空地上搭起了一人多高的台子。黄昏时分,男男女女、老老少少收拾妥当,便一个个腋下夹着马扎、板凳聚向村口。

“看戏去啊!”“来啦,他大婶!”

呼朋唤友,亲亲热热,淡化了各自的姓氏和街弄。

孩子们像是开闸的泥鳅,人欢马炸的,或在空地上追逐打闹,或在人群中钻来挤去,抖着一份机灵,搜寻着熟悉的面孔。

选个最佳的位置坐下,“老青烟”便一口一口地被喷上半空,戏台前的空地上丝丝缕缕,骤然间有了人气和生机。

剧要开演了,台下黑压压的一片静了下来,像一锅正在冷却的粥。

老队长扇着蒲扇携着一张缀满胡子的脸出现在台中央:“大伙儿注意啦!为了给大伙添点乐儿,经大队班子研究决定,邀请县剧团为咱大队社员们演一场剧,大伙儿都守点纪律,别在底下瞎吵吵……”

演出的剧目叫《回杯记》,讲述的是古代一个名叫张庭秀的举子做官后微服回乡,试探其未婚妻王兰英是否变心的故事。这类故事在古代戏文里多的是,比如《马前泼水》《姊妹易嫁》等,爱情主题使全剧拥有了看点,但大段大段的唱腔却使剧情进展极其缓慢。看得久了,孩子们都开始打哈欠——让他们感兴趣的,只有战斗片;大人也有看得睡眼蒙胧的时候,台上演员见了,便会适时地现场编一些唱词,来调节气氛:

“二哥,此番回乡所为何事?”

“二妹啊,二哥此番专为找人而来!”

“但不知所找何人哪。”

演员一指台下喷烟喷得正浓的那位:“就那位老哥!”

轰——台下顿时乐成了一片,气氛和注意力瞬间调动起来了。演员见目的已达到,便又重回旧辙,“咿咿呀呀”地接着唱。

人群有了方才的一阵骚动,便像拥有了地气的庄稼,沉闷之气一扫而空,孩子们从睡梦中醒来,挣脱母亲的怀抱,钻入人群,追、打、闹;大人们也有了说笑声,相互询问着今年的收成;几对情窦初开的少男少女躲进树丛中,悄悄说些知心话;台上的锣鼓愈发响亮,剧情似乎进入了高潮,村里村外,成为浮动于海上的一叶扁舟……

“锵锵……”夜深了,锣鼓声传向十里八村,在清朗的夜空中显得愈发激越、悦耳,乐感、质感愈发强烈,听得台下的父老乡亲热血沸腾,心旌摇荡……

我那时正是通过这些村头大戏,支离破碎地了解了一些历史知识和民间传说,譬如怒砸织机教子的三娘 (《三娘教子》)、初生牛犊秦英打死奸滑的詹太师(《金水桥》)、王宝钏独守寒窑十八年(《算粮登殿》),等等。不仅如此,耳濡目染,居然能哼唱几句戏词来,成了末流的票友。多年以后,当我再次通过DV、电脑搜寻到一些京剧、地方戏唱段时,竟然能毫不费力地哼唱几句,而且对剧情耳熟能详、倒背如流,亲切得像久违的老友见面一样,那份欣喜之情,无以言表。

进入90年代,剧团解散,乡间便少了“姥家门前唱大戏”的恢宏景观,它成了乡村记忆中一道奢侈的风景,也成为农闲时节挂在乡亲们嘴边的一声叹息和心底的一种甜美回忆……

责编/花语