《急危重症护理学》教学中学生标准化病人的培训体会

2017-10-19刘波

刘波

[摘 要] 目的:針对于学生标准化病人应用于高职高专《急危重症护理学》学生标准化病人培训的体会。方法:2013级护理专业选取学生68人,随机分组,护理一班40人为实验组,实行学生标准化病人培训模式;护理二班28人为对照组,实行传统护理培训模式,培训结束后通过问卷调查和技能考核评价效果。结果:经比较,实验组学生对培训效果的满意度显著优于对照组,且实验组学生的技能考核各项评分显著高于对照组,即两组培训模式的效果有显著差异,P<0.05。结论:学生标准化病人应用于《急危重症护理学》培训效果优异,可显著提高学生的应急素养和急救技能,适于临床推广。

[关 键 词] 急危重症护理;学生标准化病人培训;效果评价;体会

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2017)07-0152-01

一、资料与方法

(一)临床资料

选取校内2013级护理专业学生68人为培训群体,随机分组,护理一班40人为实验组,护理二班28人为对照组,培训群体均按危急重症护理要求予以统一、集中的基础教学,即该群体在年龄、性别、专业基础等方面无显著差异,具有临床可比性。

(二)培训方法

1.基础教学

以《急危重症护理学》为核心书刊,着重强化急诊分诊、急诊护理、心搏骤停、心肺脑复苏等急救技能,为培训优秀群体奠定基础。

2.模拟病例的编写

从临床案例中筛选具典型特征的常见多发病,以病例记载为背景详细编写“模拟病例”,注意刻画对话、情感、动作、神态等场景,围绕临床常见问题,特别是在实践中存在的重点难点设置障碍,留出疑问交由同学和教师由浅入深地交流探讨[1],同时强调整个临床案例模拟的真实性,避免避重就轻和忽略细微点滴,尽量涵盖所有可能的突发现象,以保证模拟的实践质量,培养学生设计最佳应急处理方案的优秀素养。

3.模拟培训

由带队教师组织观摩临床病例2~3例,以使学生提早接触并揣测病人可能出现的肢体、语言、心理等动态变化,譬如较为强烈地抗拒治疗、自暴自弃式的消极治疗等,便于其在此后的模拟实践中较快地融入角色,在情感、动作语言等方面全方位刻画人物形态[2],以增加模仿的真实性,在模拟演练时应由数名专业资深的护理教师观摩、指导,随时指出问题并予以纠正,最大限度地还原真实的临床场景。

二、结果

(一)两组培训学生对培训效果满意度的比较

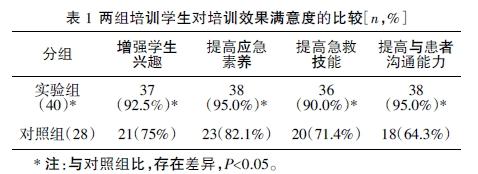

经调查,实验组学生认为学生标准化病人培训模式在增强学生兴趣,提高应急素养、急救技能、与病患沟通能力等方面有显著效果,即实验组对培训效果的满意度显著优于对照组,P<0.05,详情见表1。

表1 两组培训学生对培训效果满意度的比较[n,%]

■

*注:与对照组比,存在差异,P<0.05。

(二)两组学生考核技能成绩的比较

经比较,实验组的学生在操作能力、与病人沟通技巧、职业态度、评估反馈等方面显著优于对照组,P<0.05,详情见表2。

表2 学生考核技能成绩的比较[■±s,分]

■

*注:与对照组相比,存在显著差异,P<0.05。

三、讨论

本次培训实验取自临床实际案例,对要求进行学生标准化病人培训的群体予以严格的基础医学教学的同时,按照编写的模拟病例教案训练受训者表演,训练不仅围绕病例的内容,同时将病人的外在表现、内心活动的方方面面进行了详尽的模拟,以帮助“表演者”身临其境,并以专业角度对“自身”的疾病予以评估并较准确地向专业医师提供反馈,从而实现疾病的治疗。这种手段实际上以一种特殊的形式解决了学生接触临床实例不足、缺乏实战经验的问题,从而使学生提高了自主操作、主动与患者心灵沟通、适应患者迫切需求的能力。

本次实验,实验组实行了学生标准化病人的培训模式,对照组实行了传统护理培训模式。经调查考核证实,学生对实验组的培训有更高的满意度,且该组学生在操作能力、与病人沟通技巧、职业态度、评估反馈等方面显著优于对照组,P<0.05。

综上所述,学生标准化病人应用于高职高专《急危重症护理学》学生标准化病人培训具有较好的发展前景,适用于教学推广。

参考文献:

[1]吕雨梅,邹继华,高井全,等.学生标准化病人的培训及其在《康复护理》实践教学中的应用[J].护理学报,2012(11):20-23.

[2]李秀瑩,王斌全,韩清华.标准化病人在护理教学中的应用[J].全科护理,2013(2):471-472.