世界剧场:面对争议的古根海姆和中国艺术展

2017-10-18虔凡

虔凡

刚刚在纽约古根海姆美术馆开幕的“1989后的艺术与中国:世界剧场”非常庞大——是有史以来在北美最大规模的一次中国当代艺术展览。

风波

参展的近150件作品来自71位艺术家或团体,呈现于美术馆的螺旋主厅和两个塔楼展厅。展览由古根海姆三星亚洲艺术高级策展人孟璐(Alexandra Monroe)、北京尤伦斯当代艺术中心馆长田霏宇(Philip Tinari)和罗马21世纪当代艺术国立博物馆(MAXXI)艺术总监侯瀚如三人共同策展,筹备耗时三年;以“不许掉头:1989”“新刻度:分析情况”“5小时:资本主义、城市主义、现实主义”“不确定的快感:感性行动”“别处:穿越中间地带”和“谁的乌托邦:2008前后的行动主义和替代方案”六大主题,梳理了1989到2008年间中国观念艺术所经历的变化发展。

主策展人孟璐非常清楚展览的受众——“这不是为中国观众创作的,而是为美国观众”,她希望用一个庞大细致且兼备多重角度的展览来呈现这段跨越20年的中国当代艺术史,不过展览开幕前的风波让这个初衷显得事与愿违。

艺术家黄永砯的《世界剧场》、孙原和彭禹的《犬勿近》以及徐冰的《文化动物》三件涉及动物参与的作品引发来自动物权益保护人士的不满,Change.org组织了要求移除作品的请愿并在短短几天内收集到超过50万人次的签名。美术馆方面先是做出简短的公开回应,“希望观众能考虑为何艺术家这样创作,并且他们如何去表达全球社会环境和世界复杂性的本质”。这些言辞对反对者毫不奏效,古根海姆的社交媒体Instagram账号被群起攻击,留言一面倒地表达了对美术馆的愤慨和责难,诸如,“残忍地对待动物是犯罪不是艺术!”争议以灾难性的速度持续蔓延,迫使古根海姆于4天后重新发布官方声明,“出于对员工、参观者和参与艺术家安全的考虑”而决定不在展览中展出这三件作品。

这个决定让古根海姆又陷入了一种新的双重尴尬。一方面,捍卫言论自由的人们极度不满美术馆的软弱妥协。在类似的面临公众指摘的事件中,艺术界向来具有坚定立场。最近的例子是在今年的惠特尼双年展中,一件表现被处以私刑的黑人青年的绘画作品遭到了抗议,反对者不满白人艺术家利用黑人的不幸参展获利因而扬言要将作品销毁,但主办方还是坚持展出了作品。而因为在阿布扎比开设分馆带来的雇佣廉价劳工的问题,古根海姆近年来也多次遭遇抗议示威,然而他们并没有因此撤销任何修建计划。另一方面,愤怒的动物保护者并不买账“安全考虑”的解释,在他们看来美术馆方面理应更进一步,进行公开道歉。

纷争聚焦在近150件展品中的其中3件,是僅占全貌2%的冰山一角,而风波折射出的负面反馈也让人深感中西方之间彼此理解的鸿沟尚存。因为三件作品就断定中国人不善待动物的西方观众,对artnet艺评人Ben Davis的不同观点或许是忽略不见的:“(中国)关于动物权益的想法已经与我们自己(美国)的趋于接近,但这种趋势只是在近几年比较明显”,他在评论文章里援引《国家地理》杂志今年七月刊中动物权利专家所提供的数据来肯定中国对待动物态度的改善:中国现在“至少有200家主张动物福利和野生动植物保护的注册机构——这其中还不包括数以百计的动物庇护所和救援活动”。

在各种因素的综合下,这场展览还未开始就已经被舆论和误解架空,成为一个可以任由观看者投掷偏见的空洞容器。展览对于国内和海外的受众而言,各有需要小心避开的雷区,大家的痛点不同但模棱两可和断章取义的表现又如此一致,确如标题所示,是一个上演跌宕剧情的“世界剧场”。

世界和剧场

《世界剧场》是艺术家黄永砯创作于1993年的一件大型装置,它是本次展览标题的出处,也是纷争聚焦的三件作品之一,像一枚巨石切片那样呈现出层层叠叠积压在一起的多重意义。

黄永砯是“厦门达达”艺术群体的核心成员,他们1986年11月将自己刚结束的群展“厦门达达现代艺术展”的所有作品拆卸到厦门文化宫门前的广场上付之一炬;1987年黄创作了日后被奉为经典的《<中国绘画史>和<现代绘画简史>在洗衣机里搅拌2分钟》;1988年“厦门达达”又在草图上规划了“拖走中国美术馆”的计划……这些早期创作都悉数呈现于1989年2月5日在中国美术馆开幕的“中国现代艺术展”上。作为“85新潮”艺术运动中最为激进的代表人物,“厦门达达”借鉴了1917年诞生于苏黎世的欧洲先锋艺术团体“达达”的“反艺术”主张,试图在作品中消解由美术馆、艺术史和展览所构成的权威体系。

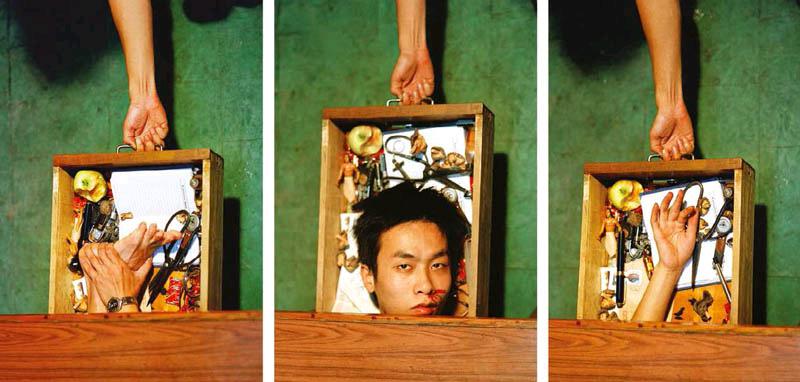

1989年5月18日,法国蓬皮杜艺术中心举办了具有里程碑意义的展览“大地魔术师”,其中囊括了黄永砯在内的三位中国艺术家;此后,黄便留居法国并入籍。1993年在斯图加特驻地期间,他为当地的独寂城堡学院(Akademie Schloss Solitude)创作了《世界剧场》。在古根海姆,这个龟背形笼子的大桌与黄永砯两年后创作的蛇形长条笼子结构的《桥》并置在一起,占据着紧邻入口的挑高展厅,作为整个展览的开篇。

《世界剧场》的本意就是要设计成一个真正的笼子:五只活龟和十条真蛇,还有一些青铜制的神兽摆件被放置在《桥》中;龟形笼桌的《世界剧场》里则是成百上千只活蟋蟀、蟑螂、蜥蜴、甲虫和各类爬行动物。在黄永砯1994年的笔记中,他自述这件作品想要提出的问题:“这是一个有关‘虫的动物园?一个自然界物种间相互吞食的试验?一个观察‘虫的活动的空间?一个封闭系统的建筑形式,如斗兽场的缩小?一个模拟全景敞视监狱和民间巫教养虫的混淆?一个隐喻人的不同种族间的斗争?还是中文中古老词汇‘蠱的现代体现?”

以上皆是。黄永砯在《世界剧场》中浓缩了许多或相对或互补的象征:龟桌与蛇笼彼此分离又密不可分,来自龟蛇同体的“玄武”形象;祈福摆件对活物龟蛇的模拟,衬出了民间巫术与现代养殖之间的对照;龟桌中边沁式全景监狱的微缩斗兽场,赋予其人类观看者一种似乎能掌控全局的上帝视角;还有斗兽场中诸虫大战过后的幸存与死亡,既是对种族斗争的直接隐喻,又将人类置于更宏大的自然之中。endprint

这件作品是犀利、冷酷、黯黑且深刻的,有美国艺评人认为它唤起了英国政治哲学家托马斯·霍布斯(Thomas Hobbe)对荒野生活的描述:“肮脏,野蛮和短暂。”

从艺术史的角度来看,黄永砯承袭了欧美达达艺术的衣钵,将其虚无主义、反艺术的突破、破坏式的建构与来自东方文化背景中炼金术士、易经风水、佛法道教的哲思都融合在一起。侯瀚如在对作品的解读中提到福柯式的“生命政治”,那是一系列共存演化发展而来的问题,而不仅仅是弱肉强食的直白类比。这也呼应了孟璐为美国观众解释时提及的中国毒药:“被放置在同一个陶罐里的五只剧毒活物”最后“生存最久的动物被认为是权力的吞噬者”,因为它“消化了其他四种物种的有毒力量”,所以黄永砯作品中的动物“不仅互相杀害,并且互相滋养”。

展览原计划聘用专业的动物护理人员全程看护,并且在作品中呈现本来就以宠物模式喂养的动物,但对于动物权益保护者来说,要他们眼见一场百虫厮杀是绝对无可容忍的。最终的妥协方案是,《世界剧场》与《桥》仅展出龟桌和蛇笼的框架部分,而不涉及任何动物。

这番待遇并不全然出乎艺术家的意料之外。在飞往纽约参加展览开幕的飞机上,黄永砯写下了对事件的回应。他提到作品1994年在法国以及2007年在加拿大两次遭到类似的反对而没能完整呈现的先例。他同样提到了霍布斯:“是的,这件作品重提了托马斯·霍布斯的‘一切人反对一切人的战争,确切地说是‘一切虫反对一切虫的战争。但人们往往忽略这件作品的构架:笼子的结构、精心计算的铁丝网大小(不让小虫爬出)、环绕四周的独立抽屉、中心开放的空间、全光谱的灯光……这难道不是霍布斯所描述的与自然野蛮相对的文明国家的‘微缩景观?”当然,黄永砯也再次表达出一种以禅宗虚空观念为底色的开阔:“这件作品产生于西方(我当时已经在欧洲生活了四年),并被查禁于西方(在巴黎、温哥华、纽约)……‘世界剧场未揭幕就落下帷幕,未开始就已经结束,这种不圆满性不正好表示一种圆满性?这叫作‘幕间,两场表演的中场休息。1924年René Clair的‘幕间节目使所有幕后人员均在镜头前亮相,‘幕间有时比剧场表演更有意思:人们可借机逃离这一剧场。”

黄永砯的声明写在法航的呕吐袋上,像一件参展作品那样被透明展盒护罩着,放置于空空如也的《世界剧场》旁边。这次“倾吐”、这一“借机逃离”、这种用动物的不在场来宣告现实中“残酷”之在场的表达,或许是艺术对被架空的观看所能做出的唯一反击。

第二件被迫撤出也是最受动物保護者抨击的作品,是来自艺术家孙原和彭禹的视频《犬勿近》,拍摄于2003年,记录了八只被拴住的美国比特犬在跑步机上飞奔的场景。在作品极具侵犯性外表之下的是大量普通观看者无从获知的细节:这些斗犬来自“省级犬类驯养繁殖中心。彼此互占领地并具侵略性,所以它们与驯养员分开,并被八辆独立豪车运送至展览现场”;“表演被分为三个七分钟:第一个七分钟开跑,下一个七分钟休息,最后的七分钟再起跑”;“照顾这些狗的过程,跟表演同样重要。在休息间隙,驯养员辛勤地照顾它们,给它们喂水、抚摸它们以缓解它们紧张的肌肉,对待它们就如同呵护星级运动员”;而且“狗的驯养员发现这些机器对于训练它们很有效,在展览过后从艺术家那里购买了四台跑步机!”这些描述来自《动物作品在中国》的作者郑美玲(Meiling Cheng)。但两位艺术家并没有像黄永砯那样对观众做出更多的解释,他们只是将视频定格在出现标题的那一帧。

另一件1994年的视频作品《文化动物》,纪录的是艺术家徐冰让两头背上分别印有罗马字母和徐冰所创“天书”汉字的猪当着观众的面交配。徐冰对纷争的回应是让屏幕在展览中保持全黑,他在展墙文字中向观众提问:“子非猪,安知猪之性之乐?”并在声明的末尾表示:“当代艺术的作用也许就是敏感地给人类即将面对的问题提出警示。”

这让人难免联想起去年四月艺术家马克·迪翁(Mark Dion)在一间切尔西的画廊中呈现的作品——“纽约鸟群图书馆及其他奇观”。当时的巨大鸟笼中有22只活鸟栖息在笼子中央的一棵白栎树上,不过这“鸟语花香”的景致得到的大多是赞美。用艺评人安德鲁(Andrew Goldstein)的话来说,美国人“不想知道他们的汉堡包来自超市以外的任何地方”。

正视的目光

如果动物议题是无法回避的引人注目,那么展览中最后一件作品《2009-05-02》相对而言的不受重视则凸显出了一种奇异的失衡。

这件作品出自被栗宪庭和费大卫称为“中国最重要艺术家”的顾德新,标题简单地以作品第一次展览的日期命名,艺术家在作品中毫不停顿地重复写下11句话:“我们杀过人我们杀过男人我们杀过女人我们杀过老人我们杀过孩子我们吃过人我们吃过人心我们吃过人脑我们打过人我们打瞎过人眼我们打烂过人脸”。顾德新写下的句子直接呼应鲁迅的《狂人日记》,这其中的“我们”确如策展人孟璐所说,是一种“适用于任何人,适用于新世纪所有的道德失败”的泛指。顾德新本人在这件作品之后完全停止了自己的艺术创作,他对艺术持怀疑态度,他的放弃既可被视作某种失败,又更是不为新兴艺术市场笼络要挟的决断。

展览还呈现了许多表达更为内敛但同样意味深长的作品。徐冰的《何处惹尘埃》是将收集于9·11倒塌之后的尘土挥洒在展厅中,任其落定之后隐隐显出提前写下的六祖慧能偈语“本来无一物,何处惹尘埃”的英译,这是一句抛向巨大悲恸的质问,又是跨越了东西方文化而能让彼此达成共鸣的感慨。大尾象成员之一的林一林,其行为录像《安全渡过林和路》纪录了艺术家以一己之力挪动砖墙缓慢靠近建筑工地的过程,将“世界工厂”背面的劳苦与危险演绎成一种西西弗斯式的荒诞。上海艺术家徐震的早期影像作品《彩虹》曾经入选2001年的威尼斯双年展,这件3分钟左右的视频用近景聚焦一节被抽打出红色印痕的人的后背,抽打的声音回旋在展厅,而暴戾的痕迹被诗意地称为“彩虹”。endprint

许多参展艺术家的共识是避免“中国”的标签,而从很多方面来说,这个展览都在力图为中国当代艺术正名,曾经红极一时的政治波普和玩世现实主义的作品几乎不见踪影,取而代之的是策展人将这个时间段内中国及其发生的艺术置于一种全球化概念主义的背景当中:展览在黄永砯和顾德新等人身上看到了杜尚式的遗产,比如顾德新的退隐就像杜尚当年退出艺术创作而致力于国际象棋期间的“非视网膜”艺术一样;展览为以邱志杰、耿建翌、张培力等聚集在杭州、受过社会写实主义训练的艺术家们找到了“莫斯科观念主义”的近邻,而称其为“杭州观念主义”;展览在1999年发起于北京的“后感性”展览及其后续发展中看到了YBA(年轻英国艺术家)的身影,也看到了不同于YBA的中国新生力量;展览管窥出基于珠三角地区的大尾象艺术群体在艺术实践中对荷兰建筑师雷姆·库哈斯所说的“加剧差异的城市”的呼应,城市化和资本进程带来的快速迭代烙印在这些创作当中;展览提及了包括碧山计划和长征计划的乌托邦尝试,以及上海比翼艺术中心的替代性实践;展览还非常清楚自己或有偏颇的海外视角,而在专门的篇章中呈现了像蔡国强、谷文达这样长期活跃于海外的中国艺术家,以强调这种观看先天自带的偏差。

这个被观看的中国,既复杂多变又极富凝聚力而具有划时代的意义,既体量庞大无从观看又有无数详尽的档案支撑,既以类同西方当代艺术的语汇映射出处于世界中的中国又处处充满难以翻译的文化独特性。而这些千头万绪尽管只是引爆于“动物保护”的议题之上,但难掩西方对中国越来越多的好奇,以及越来越无法挪开的正视的目光。

想到展览画册中提及的一则陈年轶事。在1989年那场希望消解欧洲中心主义的展览“大地魔术师”上,50位颇有建树的西方艺术家的作品与50位来自地缘政治背景相对偏远艺术家们的作品一起穿插着出现在巴黎的蓬皮杜。极负盛名的美籍韩裔艺术家白南准,在展览开幕式上初见三位来自中国的艺术家顾德新、黄永砯和杨诘苍,他跑向他们,面露喜色地說:“欢迎!”

将近30年过去了。古根海姆展览的开幕式上,大部分亲临现场的中国艺术家与策展人并排站在那道著名的螺旋坡道上,他们有立场地容纳了风波和争议,对着人群微笑,跟这个世界打招呼。endprint