渤海海域浅层气分布及地震特征分析*

2017-10-17焦静娟刘雪芹刘怀山尹燕欣

邢 磊, 焦静娟, 刘雪芹, 刘怀山**, 尹燕欣

(中国海洋大学1.海底科学与探测技术教育部重点实验室; 2.海洋地球科学学院,山东 青岛 266100)

渤海海域浅层气分布及地震特征分析*

邢 磊1,2, 焦静娟2, 刘雪芹2, 刘怀山1,2**, 尹燕欣1,2

(中国海洋大学1.海底科学与探测技术教育部重点实验室; 2.海洋地球科学学院,山东 青岛 266100)

海底浅层气严重影响海底地层的结构稳定性,因此成为近海海洋工程的重要安全因素。近年来,通过地震手段在渤海海域发现了多处疑似浅层气区域。该区域中的浅层气蕴藏在海底以下地层或通过断层从地层溢出到海水中。本文在渤海海域高分辨率地震勘探等物探调查资料基础上,分析了渤海海域浅层气地震反射特征。通过查阅相关资料,总结渤海海域浅层气的一般成因。在将已发现的渤海海域浅层气分布区域进行总结并绘制分布图的同时,结合了渤海地质演化以及沉积历史,推测了渤海浅层气集中分布区域的成因。最后讨论了浅层气对近海海洋工程的严重危害。本文所研究的渤海海域海底浅层气分布情况可以为渤海海域海洋工程建设提供重要参考。

渤海;浅层气;海洋地球物理调查

一般认为浅层气是聚集在海底以下1 000 m以内地层的气体,主要分为生物成因的沼气以及油层气等类型[1-3]。浅层气广泛存在于世界各个海域,多数情况下浅层气不能作为一种资源被开采,但是其存在对于近海海洋工程有着重要影响。

受到上覆海水层、岩层压力的影响,浅层气会沿着断层裂隙或者地层上倾方向向上运移。由于浅层气在地层中是以“气”的形式存在,改变了地层的岩石物理性质,使得上覆地层的强度降低,破坏了地层的稳定性,在外部力量的作用下,含气沉积物会发生蠕动,并可能导致下陷、侧向或旋转滑动,使得构筑与其上的建筑物发生倾斜倒塌。有的油层气由于含气量大,具有高压性质,容易在石油钻井中产生井喷,可能引起重大事故。

由于浅层气与水下工程施工安全有密切联系,世界各地都对浅层气开展了广泛的研究工作。过去30年间,大量的证据证明了具有不同特点的浅层气累积(包括凹坑,泥火山,天然气水合物)广泛存在于海洋地质环境:其中凹坑是于1970年在南海第一次被发现,被认为是由气体和液体从海底突然驱除出去时细粒物质被取代所形成的坑。the North Sea爱尔兰海的广泛区域含有浅层气积累[4],并具有很多海底特性证明浅层气迁移,例如:羽状物,凹痕和海底凸起等[5]。Yuan、Ye、Gu、Li[6-8]的研究表明,在中国大陆架也赋存有丰富的浅层气。

海底浅层气的存在对地层的岩石物理性质进行改变,在地震和声学探测剖面上有相应显示。浅层气有时伴有海底“麻坑”等海底面地形地貌,甚至浅层气逸出海底进入水体,形成气泡,则在海底面声学探测和水体层探测中有相应体现。实践证明,地震和声学探测手段是进行浅层气探测的即有效又经济的手段[9-11],本文研究区涵盖渤海海峡、渤中海域以及莱州湾海域等,本文通过对以电火花为震源的多道地震资料和浅地层剖面探测资料的处理和分析,研究渤海海域浅层气声学反射特征、成因、分布。

1 区域概况

1.1 渤海地质

渤海是被山东半岛和辽东半岛包围的半封闭内海,由辽东半岛,渤海湾,莱州湾,渤海中部和渤海海峡组成。

图1 中国北部海域主要区域构造划分[12]Fig.1 The main division of regional tectonic of Northern Sea Area in China

渤海是中国的内海。渤海地质发展历史大约可以分为三个阶段,即前中生代、中生代和新生代。其中,在新生代时期,燕山晚期构造运动,使渤海湾地区的大规模火山活动停止,地壳普遍上升,未能接受古新世沉积。伴随始新世几次大的构造运动并使渐新世地层受到程度不等的剥蚀和轻微褶皱。进入晚第三纪以来,本区地壳整体沉降,发育成以前任何时期所不能比拟的开阔性统一广盆,沉积层平缓地展布,显示出现今渤海湾复式盆地面貌,此时的沉降和沉积中心巳迁移至渤海中部。第四纪以来,盆地继续沉降,形成的更新世平原组为灰色黏土、粉砂质黏土与砂层互层,底部为砂砾层。更新世期间曾发生多次海侵,使地层中频繁出现海相层和陆相层的交替[13]。

渤海的海底地貌虽具有多类型、多成因特色,但其现代地貌过程,主要表现为堆积地貌。由于渤海具有强烈隆起与断裂的构造格局,对其地貌发育的控制作用十分明显。现代渤海沿岸陆地上仅5 m高程以下,有被海水作用的痕迹,而海盆中埋藏的海底地貌较为单调。目前,河流带入的陆源碎屑物大量充填入海,并参与现代海洋沉积过程。所以,在现代渤海中仅部分表现为浅海相沉积环境。

1.2 区域地质构造演化概况

断裂活动是渤海构造运动的主要形式,是控制构造格局,影响沉积环境和油气分布的重要因素。按断裂方向主要分为:北北向-北东向,近东西向和北西向三组,各组断裂形成的时代,活动时期,强度,性质以及所产生的影响均有一定的差异。北北东-北东向断裂:是渤海最发育的一组断裂,其中出郯庐断裂形成于前中生代,并在中新生代继续活动外,其余断裂多生成于中新生代。近东西向断裂:改组断裂在渤海较为发育尤其在渤海南和渤海西更为明显。断裂一般规模较大,基底落差可达千米以上,具有长期的多次活动特点。北西向断裂:除辽东湾以外的渤海其他海域,均有数量不等的北西向断裂显示,但其主要发育在海区的西南部。断裂形成于前新生代,具有较长期的多次活动性,并多为张性正断层,其规模和数量都小于另外两组。

1.3 渤海浅层气存在可能性分析

渤海地区在第四纪经历多次海侵事件,对应沉积地层具有海相地层与陆相地层交替出现的特征[14]。海侵和海退引起海平面变化,导致原陆源碎屑物、泥质沉积等丰富有机质进入海洋环境处于还原条件,从而可能产生生物成因天然气。另外,渤海区域已发现数量、储量均可观的油气田[15]。渤海构造运动活跃,构造断裂发育[13],深部有机质进行热分解形成的油气向上运移至浅部地层的情况也可能发生。

2 勘探方法

海底浅层气勘探可以通过地震和声学探测剖面中地震反射特征(例如声学反射空白、声学反射混浊等)识别含浅层气地层外,还可以通过海底面声学探测和水体层声学探测,将海底浅层气伴生现象(例如麻坑、水体气苗等)进行识别,综合进行海底浅层气勘探。主要技术手段包括浅地层剖面、高分辨率小多道地震测量、侧扫声纳和多波束测量等,其中高分辨率多道地震由于其高分辨率、经济实用的优点,成为海底浅层气勘探的主要有效手段。

本次渤海海域调查仪器为浅地层剖面仪、高分辨率多道地震仪,利用浅层气反射特征进行识别可以海底浅层气。施工震源是电火花震源,浅地层剖面仪主要使用的是AAE的CST1500、SIGFrance公司上产的SIG 2 Mille,主频约为750 Hz,高分辨率多道地震仪主要使用的是SIGFrance公司的SIG 5Mille,主频约为500 Hz。

研究区采集数据显示本海域存在多处可疑海底浅层气。该地区的浅层气反射特征较为明显且类型呈现多样化,主要包括声学反射混浊、声学幕、亮点、声学扰动以及区域两侧地层相位下拉等特征。本文将结合实际地震剖面对几种浅层气反射特征类型进行分析和说明。

2.1 声学反射混浊

声学反射混浊区主要出现在浅地层剖面上,变现为无定形的混乱反射。主要是由于下面地层浅层气的存在使得上下两层的波阻抗差异较大形成了强反射界面进而完全屏蔽了下面地层的地震信号。在浅地层剖面上,含有浅层气的地层的顶界有时直接沿海底分布。声学反射混浊区浅层气存在以下区域的勘探可以利用多道地震勘探来进行弥补,多道地震勘探可以利用其远偏移距道的信息来了解下面地层的地质信息。图2所示测线为位于岐口凹陷附近研究区的浅地层剖面,图中箭头处为浅层气导致的声学反射混浊区域,较深地层的地震信号因浅层气的存在被屏蔽。

(岐口凹陷附近浅地层剖面。Sub-bottom profile nearby Qikou sag.)

渤海海域的声学反射混浊区有时表现为“帘”状,称之为窗帘式反射区。Taylor认为窗帘式反射特征的生成既有生物成因气体又有热成因气体。浅层气赋存区域两侧地层会出现明显的垂直边界,该地层将屏蔽浅层气存在区域下面的地层信息。图3为曹妃甸附近海域测线的浅地层剖面资料,剖面中同相轴具有窗帘式反射特征,即两侧具有明显垂直边界,而边缘内侧地层信息被屏蔽。

(曹妃甸浅地层剖面。Sub-bottom profile of Caofeidian area.)

2.2 亮点

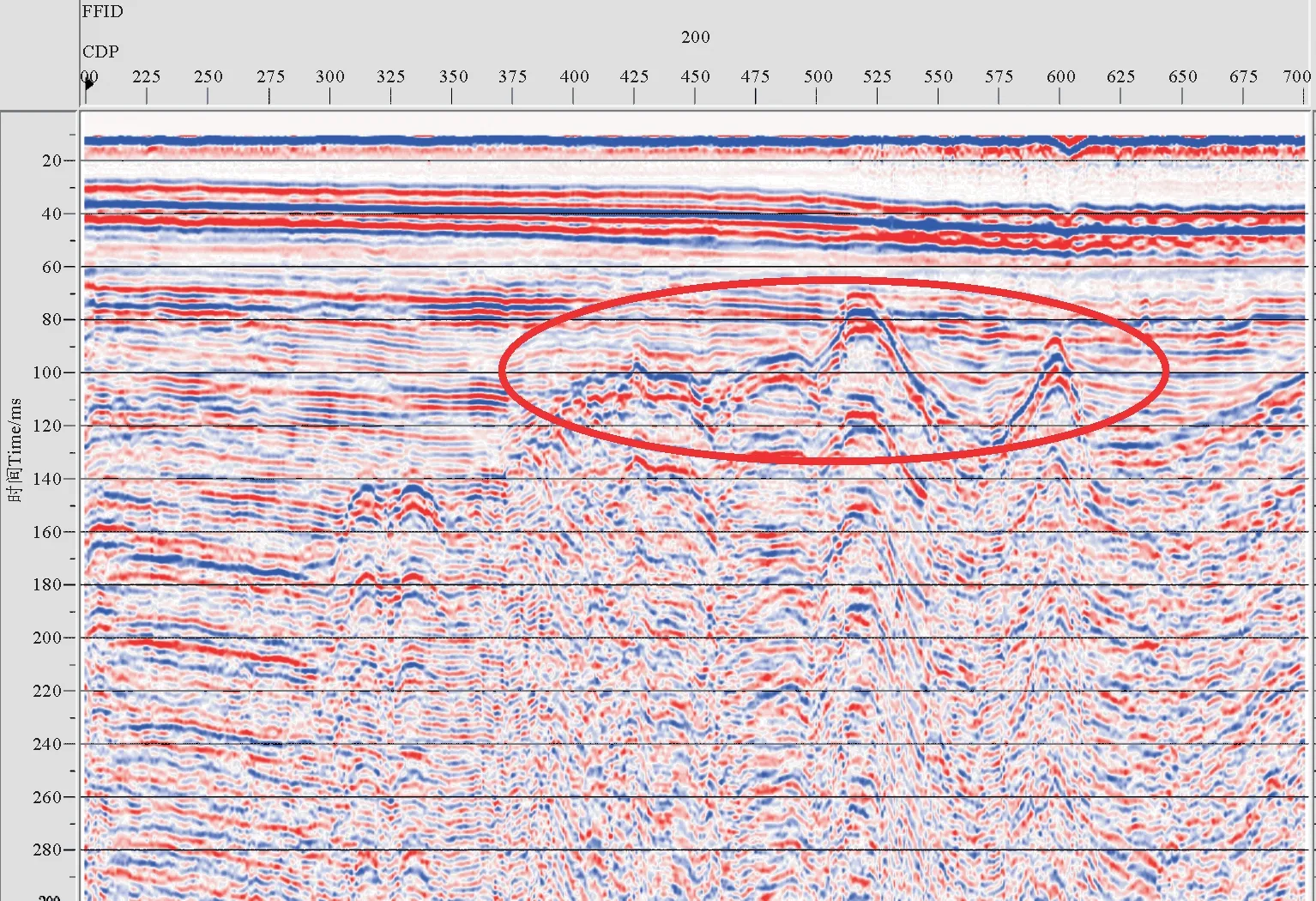

上述特征为信号消减特征,浅层气还会引起地震信号放大特征。由于浅层气存在区域的地层孔隙度大,有气体存在,因此造成沉积物的纵波速度和密度均下降,导致含气沉积层和非含气沉积层的波阻抗差异较大,因此造成含浅层气地层的顶界在地震剖面上反映为能量非常强,类似于油气地震勘探中的“亮点”。由于不同位置地层收到的压力和下伏地层的浮力不同,同时由于上覆地层的孔隙度、密度等的差异,导致含气地层顶界不规则,因此也造成了该“亮点”的不规则分布。例如,图4为渤海海峡海域某测线的高分辨率多道地震剖面,反射走时处于60~140 ms区间的地层顶面由于浅层气层的存在,与上覆沉积层具有显著声阻抗差异,产生高幅度的局部增强反射,即“亮点”。

(渤海海峡多道地震剖面。Multi-channels seismic profile of Bohai strait.)

2.3 同相轴下拉

含气地层并不是在横向上完全展布的,而是分布于某一特定区域。其两侧边界与周边地层完全接触,由于含气地层的孔隙度、渗透率、饱和度等岩石物理参数与周边地层存在较大差异,因此导致波的传播速度也存在较大差异,因此在去除正常时差影响的情况下,同一深度位置的地层的地震反射信号到达海平面水平拖缆的时间也出现了较大差异,表现在地震剖面上就像是含气地层两侧的地层被顶上去了,含气地层的相位被拉下来了。前面所述的几种特征中都会出现两侧地层相位下拉的情况。类似于断层的特征。例如,图5为渤海海峡一测线的高分辨率多道地震剖面,在速度屏蔽区的边缘地带,如箭头所指区域,存在同相轴下拉现象。

(渤海海峡多道地震剖面。Multi-channels seismic profile of Bohai strait.)

图6为垦东地区浅地层剖面,图中所示为浅层气发育地区,剖面中箭头位置处显示出明显的同相轴下拉现象,并且由于浅层气富集,椭圆区域内层位模糊。剖面中存在明显浅层气运移通道。

(垦东地区浅地层剖面。Sub-bottom profile of Kendong area.)

3 渤海浅层气分布及成因分析

3.1 浅层气成因

一般认为海底浅层气的主要成因分为生物成因气和热成因气两种[16]。我国海域中浅层气广泛分布,以生物气分布最广。

生物成因气是浅部地层沉积物有机物质在缺氧条件下经过细菌的生物化学作用而生成的气体,是我国近海海域埋深十米以内的浅层气的主要类型[17]。热成因气是深层地层中有机质经热分解得到的气体。但气体埋深不能作为判断浅层气成因的依据。浅层气生成后,受到岩层孔隙压力或浮力的作用不停运移与聚集。埋深较大的热成因气可以沿断层、底辟等向上运移,聚集于较浅地层,条件合适时可溢出海底,或者由于构造抬升作用抬升至浅部地层[20]。埋深较浅的生物成因气也可能由于地层构造运动埋藏至较深地层。

浅层气可能为单一成因气,也可能是由多种来源的浅层气而组成的混合成因气。确定浅层气成因的最精准的方法是根据组分、同位素变化测定数据而综合进行成因识别[19]。资料缺乏情况下,可结合海底浅层气的赋存特征、沉积环境及地质条件进行成因推测。

赋存特征一定程度上可表明浅层气的成因。层状浅层气、团块状浅层气在有机质丰富的地层发育,为生物成因气的可能性较大[18]。柱状或羽状、烟囱状分布的浅层气、高压气藏和气底辟为热成因气的可能性较大。同时,浅层气浓度也可以表明浅层气成因。浅层气声学空白区即含浓度高的天然气。大规模空白反射需要大量的气源补充,则一般认为气源来自于中深部地层。

沉积环境及地质条件是推测浅层气的成因的另一依据[20]。可根据具体研究区的地质条件分析浅层气的生烃条件、储盖条件,推测生物成因的可能性。断层对浅层气藏形成的控制作用、邻近海区断层与油气洼陷的分布为热成因气可能性的判断依据。

3.2 渤海浅层气成因可能性分析

渤海地区在第四纪经历多次海侵与海退事件,各研究者对于具体次数无统一定论。晚更新世以前资料匮乏,暂不讨论。晚更新世以来,渤海海域共发生过三次大范围的海侵,其中已经查明渤海湾西岸以及下辽河平原的晚更新世以来的地层均存在三次规模较大的海侵和介于中间的海退[14]。今日渤海为全新世海侵,海水进入渤海,开始渤海的全新世海相地层沉积。多次海侵导致地层具有海相地层与陆相地层交替出现的特征。海侵和海退引起海平面变化,原陆上碎屑岩等有机质进入海洋环境。丰富有机质处于缺氧还原环境,可能产生生物成因气。生物成因气在合适条件下可原地存储,也可能沿运移通道溢出海底,或者运移至良好盖层下的气体储集体中。

渤海湾盆地于早第三纪早期发育小范围、彼此分割的单断沉积凹陷,在中晚期形成统一湖盆,形成了两套以深水沉积为主的暗色泥岩沉积,形成主力生油岩系。湖盆周边以及湖盆内水流作用,形成了大量的水下扇、三角洲等,后来成为主要的储油岩。下第三系的泥质岩、中生界的泥岩夹层,及上古生界的泥页岩均可以做为古潜山油气藏等的盖层。综上,渤海湾盆地具有良好生储盖条件。事实证明,渤海海域具有丰富的油气田[15]。渤海湾盆地新构造运动活跃,构造断裂发育,断裂甚至延伸至海面,创造了深部有机质进行热分解的油气向上运移至浅部地层的条件,所以热成因气的浅层气理论上也是可能发生的。

渤海海域浅层气可能成因单一也可能成因多种并存,确切成因需要进行深入分析。

3.3 渤海浅层气分布及推测成因

本文在查阅书籍、文献等资料的基础上,将渤海海域浅层气分布进行总结。另外本文主要讨论影响基础施工的海底浅层气,不考虑渤海海域浅层气气藏。本次研究区浅地层剖面和多道地震剖面资料所发现的浅层气分布于渤海海峡以及曹妃甸附近海域,与部分已发表的渤海海域浅层气的分布区域资料相一致,对其进行验证,还有部分之前较少谈及的浅层气分布地区,进行补充完善,并推测各个浅层气分布区域的成因。

图7 渤海海域浅层气分布图[16,20]

总结如下,渤海海域中海底浅层气广泛分布,已发现区域包括辽东湾东北端、黄河三角洲外海底、渤中地区、渤海湾北部的曹妃甸南堡附近海域、渤海湾西北部海区、渤海海峡[20]。

辽东湾滩海地区共发现特征明显的浅层气区四十余个,多呈不规则状分布,顶面埋深在0.5~15 m 范围内,而3~5 m居多,一般延展宽度50~300 m不等。浅层气多分布在双台子河河口以东区域、埋藏古河道周围地层中[20-23]。辽东湾地区浅层气分布位置为古河道或古沼泽,推测该区域浅层气成因为生物成因,并且该区域与下辽河平原相邻,为第四纪海侵事件发生地区,从而佐证生物成因的可能性。但是,该区域海底断裂发育,所以不能排除浅层气是由深层热成因气沿断层向上运移至浅层的可能[20]。

黄河三角洲外海海底分布着大片的浅层气区,但黄河三角洲近岸海域浅层气分布极少,主要分布在老黄河口附近渤海海底,气顶面距海底8~15 m[24-25]。埕岛海域在海底以下15~30 m范围内有浅层气发育,其延展宽度为30~50 m,分布范围小;平面分布形状复杂,在小范围内零散分布,未连成片。通过该区域浅层气分布位置为老黄河口以及浅层气埋藏深度,推测该区域浅层气为生物成因气,推测可能由河流搬运作用的陆源有机质进入缺氧环境进行还原作用生成。

渤中地区海底浅层气资料主要来自于沿山东龙口登陆点至渤海中南部单点系泊、以及CFDl8-2采油平台的海底管道路由。浅层地层剖面显示多处浅层气分布。浅层气顶面距离海底面一般在3~8 m间,未发现喷逸现象[18]。渤中地区附近油气田发育丰富,且渤海湾新构造运动活跃、海底断裂发育,由此推测该区域浅层气为深层热成因气运移至浅层。

在渤海湾北部曹妃甸、南堡附近海域,有浅层气分布现象。其中滦河三角洲是大面积浅层气贮存的载体[26-27]。2005年10月—2006年8月在天津海域进行的地质地貌调查表明,渤海湾西北部天津市海域有浅层气分布[28]。该区域为河流和海洋营力共同作用的沉积地貌,浅层气载体为滦河三角洲,并且处于渤海湾西岸,第四纪海侵事件涵盖区域,推测气体为生物成因。但该区域第四纪断层发育,部分断层甚至达到海底,并且附近存在若干油田(BFD2-1等),热成因浅层气也可能存在[26]。

渤海海峡部分地区存在海底浅层气[29]。浅层气埋藏深度为8~13 m,平面分布局限于辽东半岛西部庙岛群岛附近海域。该区域内末次冰期古河道发育,富含陆源碎屑沉积物,这些有机物质经细菌腐化转化为甲烷或沼气,且庙岛为全新世海侵后才被海水所淹,所以推测为生物成因气。构造活动亦发育浅层气也可能由深部油气经断层运移至浅部形成[29]。

4 对近海工程的影响

迄今为止,世界范围内发生了多起由于缺乏海底浅层气调查而引起的严重工程灾害。例如我国于2002年杭州湾大桥工程的地质勘探过程中钻井时出现强烈浅层气井喷现象。渤海海域目前可查阅到的浅层气事故较少,例如1999年浅层气藏井喷事故等。浅层气的存在严重影响近海工程的安全,所以海底浅层气对近海工程的影响研究是十分必要的。

4.1 破坏沉积层的致密性.

富含有浅层气的沉积层的骨架结构将受到破坏,其致密性将降低,增大了沉积层的可压缩性。此外,根据Whelan等的研究,沉积层中所含甲烷浓度和地层的抗剪强度成反比。一旦由于大的构造运动发生导致浅层气的大量逸出,将使得沉积层出现大的塌陷。所以,富含浅层气的沉积层的这种高压缩比、低抗剪强度的特点将严重影响海洋工程的安全。

4.2 海底浅层气影响基础施工

海底浅层气对于钻孔桩施工危害极大。钻孔桩施工的成孔过程实际上是一个卸荷过程,当成孔至含气层时,由于卸荷作用,在上覆土层压力小于浅层气的气藏压力时,浅层气会从孔内逸出,当压力差足够大时,会出现强烈的井喷,周围的泥沙会涌入孔内,发生孔壁坍塌等事故,甚至造成施工平台下陷、倾覆及至发生火灾,严重威胁着施工人员的生命安全。

如前所述,浅层气的存在会造成地层的不稳定性,在一定的地质条件下还可能会诱发海底地质灾害的产生,因此浅层气存在区域和赋存量的调查是评价浅层气对海洋工程安全性影响评价的一个重要工作。前人主要依靠浅地层剖面和侧扫声纳来进行浅层气的调查,以上调查方法能够对是否存在浅层气进行准确评价,但是无法对浅层气赋存区域的范围和赋存浅层气地层的内部结构进行一个详细而准确的探测。本文利用在渤海进行的多道地震调查的资料来阐述了多道地震资料进行海底浅层气识别相关工作。

5 结语

海底浅层气的探测方法较多,包括地震和声学探测手段,例如多波束、侧扫声呐、浅地层剖面和高分辨率多道地震方法等,其中高分辨率多道地震方法是探测浅层气的最佳方法。本次渤海海域采用浅剖和高分辨率多道手段探测,海底浅层气在地震和声学剖面上的突出特征主要有“声学混浊区”、“亮点”和“剖面两侧相位下拉”等。此外,若用声呐和多波束等探测方法进行辅助,辨别海底浅层气伴生现象,包括“麻坑”、“水体气苗”等,则更加权威。

海底浅层气的产因包括生物成因气和热成因气两种,渤海海域具备两种成因气的产生条件,浅层气成因需要具体分析。浅层气具体成因可通过赋存特征、沉积环境及地质条件进行推测,具体成因需要通过组分、同位素变化测定得到。本文中渤海海底浅层气具体成因是根据渤海海域地质演化以及沉积历史推测得到,正确性有待考证,需要精确实验分析进行验证。

渤海海域的浅层气分布十分广泛,分布区域包括辽东湾东北端、黄河三角洲外海底、渤中地区、渤海湾北部的曹妃甸南堡附近海域、渤海湾西北部海区、渤海海峡[16]。其中在辽东湾东北端、渤中海域较为聚集。由于海底浅层气严重影响近海工程施工的安全,本文总结的渤海海域浅层气分布可作为近海海洋工程施工的参考。

[1] 顾兆峰, 刘怀山, 李刚, 等. 南黄海西部地区浅层气成因[J]. 天然气工业, 2009, 29(1): 26-29. Gu Z F, Liu H S, Li G, et al. The formation of shallow gas in the Western Yellow Sea[J]. Natural Gas Industry, 009, 29(1): 26-29.

[2] Floodgate G D, Judd A G. The origins of shallow gas[J]. Continental Shelf Research, 1992, 12(10): 1145-1156.

[3] Davis A M. Shallow gas: an overview[J]. Continental Shelf Research, 1992, 12(10): 1077-1079.

[4] Hovland M, Judd A. Seabed pockmarks and seepages: impact on geology, biology, and the marine environment[M]. Germany: Springer, 1988.

[5] Yuan X, Chen Z, Fan Z. Calculating model and experimental investigation of gas leakage[C]. [s.l.]: Inter National Compressor Engineering Conterence, 1992.

[6] Tang Y Q, Ye W M, Huang Y. Marsh gas in shallow soils and safety measures for tunnel construction[J]. Engineering Geology, 2003, 67(3): 373-378.

[7] Zhao-feng G U, ZHANG Zhi-xun, LIU Huai-shan. Seismic Features of Shallow Gas in The Western Area of The Yellow Sea [J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2006, 26(3)3: 65-74 .

[8] Li J, Fan H, Jia X. Multilayered ZnO nanosheets with 3D porous architectures: synthesis and gas sensing application[J]. The Journal of Physical Chemistry C, 2010, 114(35): 14684-14691.

[9] Hagen R A, Vogt P R. Seasonal variability of shallow biogenic gas in Chesapeake Bay[J]. Marine Geology, 1999, 158(1): 75-88.

[10] Ergün M, Dondurur D, Çifçi G. Acoustic evidence for shallow gas accumulations in the sediments of the Eastern Black Sea[J]. Terra Nova, 2002, 14(5): 313-320.

[11] Sauter E J, Muyakshin S I, Charlou J L, et al. Methane discharge from a deep-sea submarine mud volcano into the upper water column by gas hydrate-coated methane bubbles[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2006, 243(3): 354-365.

[12] 尹延鸿, 张训华, 温珍河, 等. 中国东部海区及邻域区域构造图的编制方法及地质构造单元划分[J]. 海洋学报, 2008, 30(6): 99-105. Yin Y H, Zhang X H, Wen Z H, et al. The mapping methods and division of tectonic units of the regional tectonic map in the Huanghai Sea and the East China Sea and adjacent regions[J]. Journal of Oceanography, 2008, 30(6): 99-105.

[13] 李延成. 渤海的地质演化与断裂活动[J]. 海洋地质与第四纪地质, 1993, 13(2): 25-33. Li Y C. Geologic evolution and faulting of the bohai sea[J]. Merine Geology & Quaternary Geology, 1993, 13(2): 25-33.

[14] 张业成. 对渤海地区第四纪若干问题的讨论[C]. [s.1.]: 中国地质科学院562综合大队集刊, 1994. Zhang Y C. On some questions of quaternary in the bohai sea region[C]. [s.1.]: Bulletin of the 562 comprehensive geological brigade chinese acadmy of geological science, 1994.

[15] 夏庆龙. 渤海海域油气藏形成分布与资源潜力[M]. 北京: 石油工业出版社, 2012. Xia Q L. Formation and Resource Potential of Oil and Gas Reservoirs in Bohai Sea Area[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2012.

[16] 顾兆峰, 张志珣, 刘怀山. 海底浅层圈闭与浅层气地震反射特征对比[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2009(3): 115-122. Gu Y F, Zhang Z X, Liu H S. Contrast between traps at the shallow subbottom depth and the seismic reflection features of shallow gas[J]. Merine Geology&Quaternary Geology, 2009(3): 115-122.

[17] 李先奇, 张水昌, 朱光有, 等. 中国生物成因气的类型划分与研究方向[J]. 天然气地球科学, 2005, 16(4): 477-484. L iu X Q, Zhang S C, Zhu G Y, et al. Types and research direction of biogenic gas in china[J]. Natural Gas Geoscience, 2005, 16(4): 477-484.

[18] 叶银灿. 中国海洋灾害地质学[M]. 北京: 海洋出版社, 2012. Ye Y C. China Marine Disaster Geology[M]. Beijing: Ocean Press, 2012.

[19] 刘文汇, 徐永昌. 天然气成因类型及判别标志[J]. 沉积学报, 1996(1): 110-116. Liu W H, Xu Y C. Genetic indicators for natural gases[J]. Acta Sediment Ologica Sinica, 1996(1): 110-116.

[20] 闫章存, 刘燕平, 曲伟, 等. 辽东湾葵花岛构造区浅层气分布特征、成因探讨及工程影响[J]. 海岸工程, 2007, 26(3): 1-10. Yan Z C, Liu Y P, Qu W, et al. Distribution characteristics and Formation Causes of Shallow Gas in the Kuihua dao Structure Area of Liaodong Bay and its impact on the Engineering[J]. Coastal Engineering, 2007, 26(3): 1-10.

[21] 金尚柱. 辽河油田浅海油气区海洋环境[M]. 大连: 大连海事大学出版社, 1996. Jin S Z. Marine Environment of Shallow Oil and Gas in Liaohe Oilfield[M]. Dalian: Dalian Maritime University Press, 1996.

[22] 王忆非. 辽东湾北部工程地质条件评价[D]. 青岛: 国家海洋局第一海洋研究所, 2014. Wang Y F. Assessment on Engineering Geological Suitability In Northern Liaodong Bay[D]. Qingdao: First Marine Research Institute of State Oceanic Administration, 2014.

[23] 刘爱江, 吴建政, 姜胜辉, 等. 双台子河口区悬沙分布和运移特征[J]. 海洋地质动态, 2009, 25(8): 12-16. Liu A J, Wu J Z, Jang S H, et al. Distribution and transport characteristics of suspended sediment in Shuangtaizi estuary area[J]. Marine Geology Dynamics, 2009, 25(8): 12-16.

[24] 周良勇, 刘健, 刘锡清, 等. 现代黄河三角洲滨浅海区的灾害地质[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2004, 24(3): 19-27. Zhou L Y, Liu J, Liu Y Q, et al. Coastal and marine geo-Hazards in the modern Yellow River delta[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2004, 24(3): 19-27.

[25] 杨作升, 陈卫民, 陈彰榕, 等. 黄河口水下滑坡体系[J]. 海洋与湖沼, 1994, 25(6): 573-581. Yang Z S, Chen W M, Chen Z R., et al. Subaqueous landslide system in the huanghe river delta[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 1994, 25(6): 573-581.

[26] 杨子赓, 张志询, 王学言. 渤海湾北部浅海海洋地质环境演变与灾害地质问题[C]. [s.1.]: 庆贺刘光鼎院士工作50周年学术论文集, 1998. Yang Z G, Zhang Z X, Wang X Y. Marine Geologic Environmrntal Evolution and Hazardous Geology of the Shallow sea area in th North of the Bohai Bay[C]. [s.1.]: Academic Essays of the 50th Anniversary of the Work of Academician Liu Guangding, 1998.

[27] 白大鹏. 冀东南堡海区潮流动力地貌及灾害地质研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2011. Bai D P. The Geological disasters and Tidal Dynamic Geomorphology of Nanpu Area in the East of Bohai Bay[D]. Qingdao: China Ocean University, 2011.

[28] 田立柱. 渤海湾西北部浅表地层结构特征[D]. 长春: 吉林大学, 2007. Tian L Z. The Structural Characteristic of Shallow Strate in the Northwest of Bohai Bay[D]. Changchun: Jilin University, 2007.

[29] 陈晓辉, 张训华, 李日辉, 等. 渤海海峡海域灾害地质研究[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2014(1): 11-19. Chen X H, Zhang X H, Li RH, et al. A Preliminary study on hazardous geology in the Bohai strait[J]. Merine Geology & Quaternary Geology, 2014(1): 11-19.

Abstract: Due to the great destructive effect to the stability of the submarine strata, shallow seabed gas has become an important factor seriously impacting on coastal ocean engineering. In recent years, several suspected shallow gas zones have been found in Bohai Sea by means of seismic. Based on the data of the shallow seismic profile and high resolution multichannel seismic exploration, the acoustic reflection characteristics of shallow gas in Bohai Sea are analysed. Through consulting relevant data, the general theory of the shallow gas generation is summarized, and the effect of shallow gas in offshore Marine engineering is discussed. This paper describes the distribution of shallow gas area which have been found in Bohai Sea, and maps at the same time. Combined with the geological evolution of Bohai Sea and the sedimentary history in Bohai Sea, this paper speculates the cause of shallow gas in the concentration distribution area. The serious damage caused by shallow gas is discussed in the end and the results could provide an important reference for marine engineering construction in Bohai Sea.

Key words: Bohai Sea; shallow gas; geophysical prospecting

责任编辑 徐 环

Distribution and Seismic Reflection Characteristics of Shallow Gas in Bohai Sea

XING Lei1, 2, JIAO Jing-Juan2, LIU Xue-Qin2, LIU Huai-Shan1, 2, YIN Yan-Xin1, 2

(1.Key Lab of Submarine Geosciences and Prospecting Techniques. Ministry of Education; 2.College of Marine Geosciences, Ocean University of China,Qingdao 266100,China)

P631

A

1672-5174(2017)11-070-09

10.16441/j.cnki.hdxb. 20160354

邢磊, 焦静娟, 刘雪芹, 等. 渤海海域浅层气分布及地震特征分析[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2017, 47(11): 70-78.

XING Lei, JIAO Jing-Juan, LIU Xue-Qin, et al. Distribution and seismic reflection characteristics of shallow gas in Bohai Sea[J]. Periodical of Ocean University of China, 2017, 47(11): 70-78.

国家自然科学基金项目(41304096;41230318);教育部博士点基金项目(20130132120014);国家高级技术研究发展计划项目(2013AA092501)资助 Supported by the National Natural Science Foundation of China (41304096 and 41230318); Doctoral Fund of the Ministry of Education of China(20130132120014);National High-tech R&D Program of China(2013AA092501)

2016-06-17;

2017-01-01

邢 磊(1984-),男,博士,副教授,主要从事海洋地震勘探研究。E-mail:xingleiouc@ouc.edu.cn

** 通讯作者:E-mail:lhs@ouc.edu.cn