國家圖書館藏“八相變”的寫本學考察

——以BD3024號爲中心

2017-10-15段真子

段真子

BD3024號寫本(千字文編號爲“雲024”,縮微膠卷號“361:8437”),收藏於國家圖書館(原北京圖書館),其名稱據護首題寫“八相變”三字而定。在《敦煌寶藏》〔1〕黄永武主編《敦煌寶藏》第110册,臺北:新文豐出版公司,1984年,317—325頁。《國家圖書館藏敦煌遺書》(以下簡稱《國圖遺書》)〔2〕任繼愈主編《國家圖書館藏敦煌遺書》第41册,北京:北京圖書館出版社,2006年,118—137頁。相繼刊佈其圖版之前,《敦煌變文集》(以下簡稱《變文集》)將内容相近的BD8191號寫本〔3〕BD8191號寫本,千字文編號爲“乃091”,縮微膠卷號“361:8438”,圖版著録於黄永武主編《敦煌寶藏》第110册,325—327頁,定名爲“八相成道俗文”;任繼愈主編《國家圖書館藏敦煌遺書》第101册(北京圖書館出版社,2008年,176—181頁)定名爲“八相成道變文(擬)”。作爲甲卷,與其進行比勘,形成“八相變”文本〔4〕詳見王重民、王慶菽等編《敦煌變文集》卷四“八相變”,北京:人民文學出版社,1957年,329—343頁。。而後,《敦煌變文校注》(以下簡稱《校注》)又增補BD4040號寫本〔5〕BD4040千字文編號爲“麗040”,縮微膠卷號“459:8671”,圖版著録於黄永武主編《敦煌寶藏》第111册,137—145頁,定名爲“八相成道俗文”;任繼愈主編《國家圖書館藏敦煌遺書》第55册(北京:北京圖書館出版社,2007年,152—167頁)定名爲“八相成道變文(擬)”。爲乙卷,形成“八相變(一)”文本〔6〕詳見黄征、張涌泉校注《敦煌變文校注》,北京:中華書局,1997年,523—530頁。除增補BD4040爲乙卷外,《校注》還對收藏於日本寧樂美術館的一篇變文進行著録,由於該件寫本之内容與國家圖書館藏三件“八相變”内容存在聯繫,而又有所差異,特以“八相變(一)”“八相變(二)”作爲區别。。

經過前輩學者的整理、校注,BD3024、BD8191、BD4040三件寫本在内容上的相近性確認無疑,其中BD3024號因其題名、内容之完整性,始終被定爲同組之底本。文獻學的整理爲文學領域的研究提供了可信賴的材料,“八相變”文本已經成爲學者研究敦煌講唱文學時屢次使用的文獻〔7〕按:佛教題材尤其是佛傳類變文的研究,相比於非佛教題材變文的研究,仍存在很大空間。近幾年的研究中,荒見泰史所著《敦煌講唱文學寫本研究》(北京:中華書局,2010年)對佛傳故事變文類作品進行了關注,而氏著《敦煌變文寫本的研究》(北京:中華書局,2010年)也利用“八相變”等佛傳故事類變文,對講唱體變文進行了探討。。相比之下,針對該組寫本之具體形態、生成過程等問題的研究,尚不充分。

筆者近日查看圖版,發現BD3024號寫本的字體、行款等特徵,並非一成不變,甚至在數張紙間存在明顯差異,疑似由多個不同寫本拼接而成。由這一細節出發,筆者進而發現BD8191、BD4040兩寫本極有可能是BD3024的謄抄本,BD4040寫本的書寫,甚至曾受到BD3024、BD8191二者的共同影響。倘若如此,BD3024、BD8191、BD4040三寫本,則不僅屬於内容相近的同類作品,更在生成過程中産生過前後聯繫,這或可爲我們瞭解敦煌地區變文文本的傳抄提供證據。

有基於此,本文僅以底本BD3024號作爲對象,通過觀察寫本形態對可能存在的不同寫本加以區别,並對其形成過程進行推測。希望在對BD3024號給予寫本學視角關注的同時,爲進一步研究其與BD8191、BD4040號寫本之關係奠定基礎。掛一漏萬之處,望方家斧正。

一、BD3024號之寫本形態

最早收録BD3024號的《變文集》,並未詳細登記其寫本形態,僅以“紙背全是空白,只有‘八相變’三字,當是原有標題”〔1〕王重民、王慶菽等編《敦煌變文集》卷四“八相變”,342頁。一筆帶過。後來學者所作説明,基本予以沿用,未曾補充〔2〕如潘重規《敦煌變文集新書》卷三“八相變”注①(臺北:文津出版社,1994年,584頁),黄征、張涌泉校注《敦煌變文校注》卷四“八相變(一)”注〔一〕(514頁)。。

直至《國圖遺書》的正式出版,BD3024號的寫本形態纔得以詳細著録〔3〕詳見任繼愈主編《國家圖書館藏敦煌遺書》第41册“條記目録”,7頁。。我們由此得知:該寫本總長673cm,寛29.5cm,由18紙拼接而成;共有290行,行17字;裝幀形式爲卷軸裝,首尾均全;有護首,有折疊欄;著録年代爲9—10世紀,當爲歸義軍時期寫本,字體爲行楷;存在二次加工,如“有朱筆斷句、間隔、重文符號。有墨筆塗抹及行間校加字”。據其描述,BD3024號寫本與敦煌出土的其他變文寫本,在時代、字體等方面十分相近。

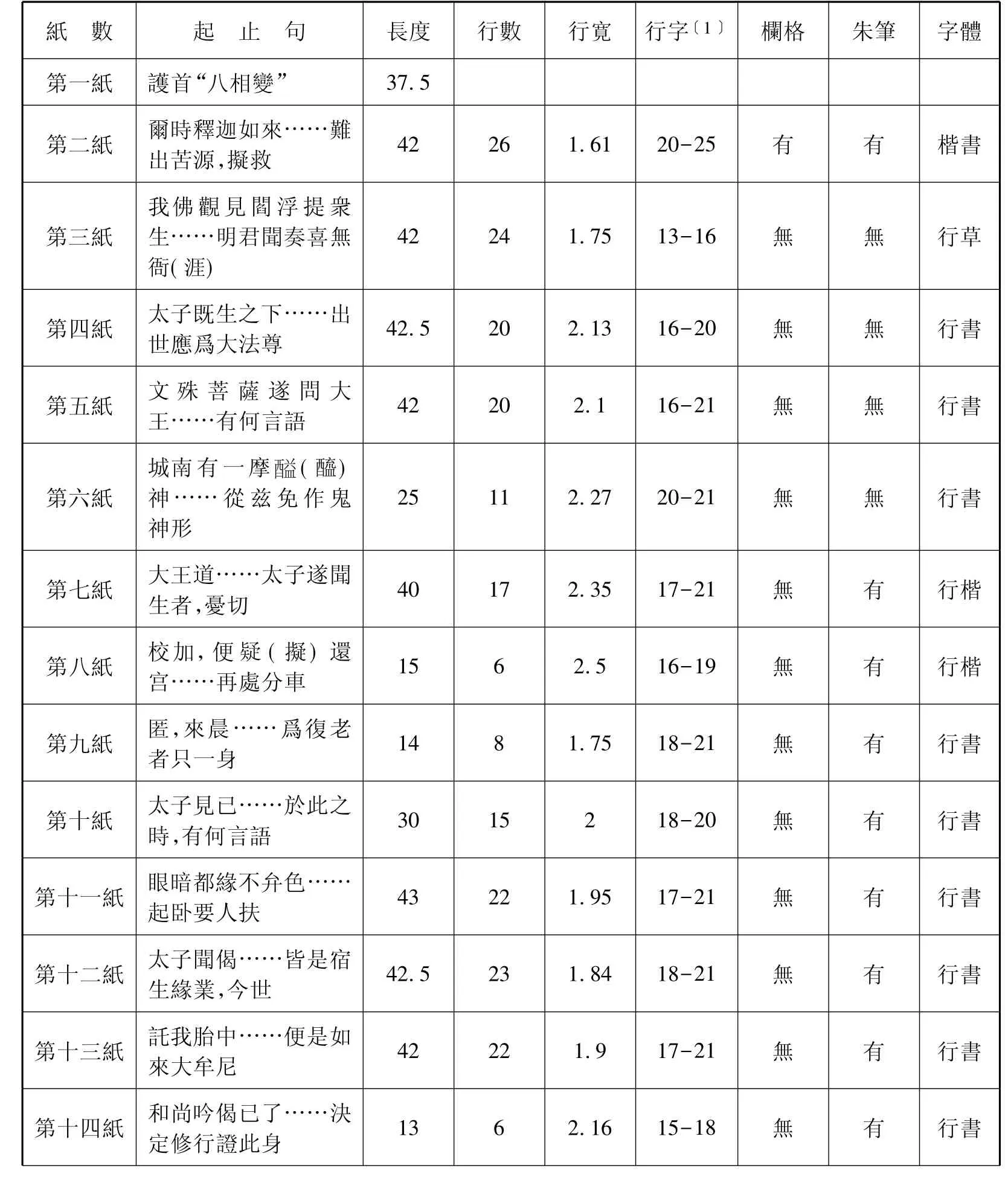

相比之下,日本學者荒見泰史則對該件寫本的形態進行了更爲細緻的觀察,並指出其“第二張、第七張到第十九張都有朱筆寫的標點和記號。第三張到第六張用的是不同的紙張,字體也不同於第二張、第七到十九張的字體”〔4〕荒見泰史《敦煌變文寫本的研究》“本論部第一章”,36—37頁。。而這一描述,實際與《國圖遺書》的著録發生矛盾,集中體現在紙張數、字體兩方面。因此,筆者再次查看BD3024號之圖版,重新統計紙張數,並按順序逐一著録各紙形態、字體等方面數據(見表1):

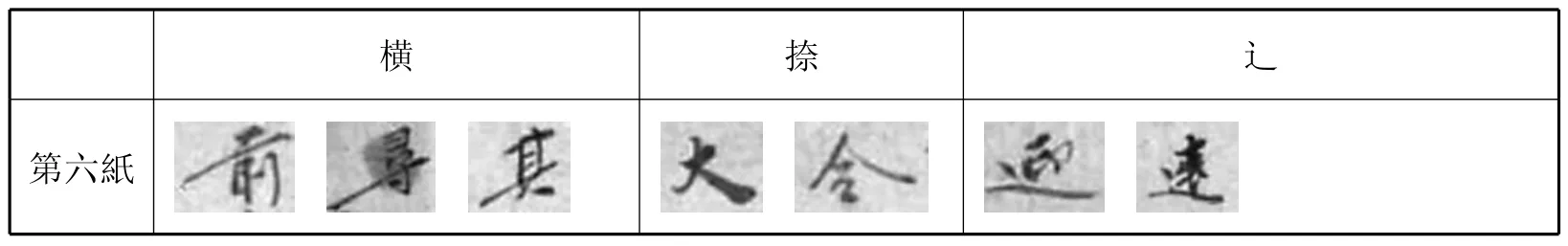

表1 BD3024號各紙形態

(續表)

通過以上數據,可知BD3024號寫本的實際情況,比《國圖遺書》和荒見氏描述更爲複雜,須逐一進行分析。

1.BD3024號寫本紙張總數

由表1可知,BD3024號共有十九紙,其中第一紙即護首,題有“八相變”三字,其餘十八紙書寫正文。對照《國圖遺書》有關尺寸的測量,第八紙長29cm,而實際上該紙仍應分爲兩紙,即第八、九紙。造成這一疏漏的原因,當屬將兩紙粘貼之紙縫誤認爲“折疊欄”。

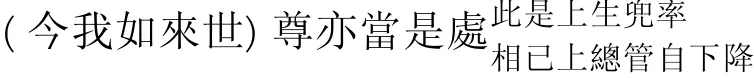

據圖1所示,兩行文字間有縫隙痕跡,左行“來晨”與“朱騌”之間有修改文字“被於”,且書寫於縫隙痕跡之上,《國圖遺書》很有可能借此判斷縫隙爲“折疊欄”。然而,該行底部“觀”“太”二字,右側結筆並不完整,當爲兩紙粘貼遮蓋所致,而非折疊之磨損。這樣一來,“令遣宫内”等文字所在右行,應爲第八紙末行;“匿來晨”等文字所在左行,應爲第九紙首行。可見,荒見泰史對BD3024號寫本紙張數量的統計更爲準確。

第八、九兩紙的重新確定,不僅更新了BD3024號寫本的紙張總數,還反映出一個問題,即兩紙文字之書寫,先於紙張粘貼進行,且兩紙之粘貼方式,爲第八紙在上、第九紙在下。這説明BD3024號寫本的形成,並非先準備紙張,再書寫文字,而是將已經書寫完成的多個寫本進行拼接。而通過“被於”二字書於粘貼紙縫之上的細節,可知在完成拼接之後,進行過文本修改工作。

圖1

2.BD3024號寫本紙張尺寸

在紙張總數之外,紙張本身的形態同樣值得關注。《變文集》已提及,BD3024號寫本“紙背全是空白”,而在紙張資源極度緊缺的敦煌地區,單面書寫的往往是正規典籍文獻,甚至連很多官方文書都會在廢棄之後被二次使用,書寫其他内容。這就説明,該寫本的形成,具有十分重要的意義。然而,寫本所含十九張紙的尺寸卻多有不同,這似乎又與其受重視程度發生牴牾。

一般認爲,敦煌地區“抄寫圖書或佛經的紙,按傳統的中國尺度來説,是1尺乘1.5尺或1尺乘2尺,相當於26×39cm或26×52cm”,而“唐朝官府文書的用紙規格與書籍不同,是按照唐朝官尺的1尺乘1尺或1尺乘1.5尺,相當於30×45cm”〔1〕榮新江《敦煌學十八講》第十七講“敦煌寫本學”,北京大學出版社,2001年,345頁。。對照BD3024號寫本尺寸,《國圖遺書》著録寬度爲29.5cm,與官府文書用紙規格較爲接近。但19張紙的長度並不全合規格,12張紙長於40cm,最長者約爲43cm(第十一紙、第十六紙),其餘7張紙,最短者甚至僅13cm(第十四紙)。這些尺寸差距明顯的紙張,顯然是經過刻意剪裁形成的。這樣説來,紙張的長短不一,反而是這篇“八相變”文本備受重視的又一證據。爲了避免使用廢棄紙張,抄寫者在紙張資源緊缺的條件下,選擇使用7張不合規格的紙進行書寫。而與此同時,首尾兩端的第一紙、第十九紙,卻均以尺寸較長的紙張書寫“八相變”護首和正文最後三行,這種做法無疑將這篇“八相變”文本的地位與重要典籍等同,並對經卷規格進行了仿照。

那麽,這樣一篇備受重視的文獻,又爲何會出現荒見氏所提及的朱筆、字體之不同呢?

二、BD3024號所含六組寫本

筆者認爲,BD3024號寫本的重要性,並非以抄寫紙張的正規、抄寫字體的精嚴,抄寫格式的統一來體現。相反,爲了形成完整文本,將不同寫本進行拼接,纔是其受重視的根本。因此,區别BD3024號所含不同寫本,乃討論拼接過程的前提。

1.第二紙所成寫本A

由於第一紙爲護首,僅題有“八相變”三字,並無其他數據可供參考,暫且不作分析。自第二紙開始,BD3024號寫本十八紙之間最直觀的區别,即第二紙畫有界欄,而剩餘十七紙無。荒見氏對這一細節給予了關注,並據此將第二紙單獨區分開來,判定其爲不同寫本。實際上,第二紙的獨特之處還體現於其他幾個方面,如行寛、行字、字體。據表1所示,第二紙呈現出行寛窄、行字多的特點,且字體相比於行楷更顯工整,應爲楷書,這些側面更加證實第二紙爲單獨寫本的判斷,爲便於討論,暫將其定爲寫本A。

2.第三紙至第六紙所分寫本B、寫本C

除判定第二紙爲單獨寫本之外,荒見氏還繼續將其餘紙張分爲兩組,一組爲第三至六紙,一組爲第七至十九紙,兩組之間最顯著的區别,即是否存在朱筆標記。雖然這一細節反映的是二次加工現象,但前者無朱筆標記,後者有朱筆標記,排除了同一寫本二次加工未完成的可能性。因此,第三至六紙、第七至十九紙所分兩組寫本,彌補了《國圖遺書》概括性描述的不足,同時也爲本文提供了繼續討論的基礎和空間。

對於這兩組之間紙張、字體的差異,荒見氏雖有提示,但並未充分分析。事實上,不論是行寛、行字、韻文等書寫格式,還是文字的書寫風格,兩組寫本之間,甚至是各組内部,差異明顯。

按照紙張順序,先來分析第三至六紙。

首先,是書寫格式。據表1所示,第三至六紙中,第三紙行寬小於2cm,明顯窄於第四至六紙,而每行最多不超過16字,亦少於後三紙,因此呈現出行間距小、字間距大的特徵,與後三紙存在不同。

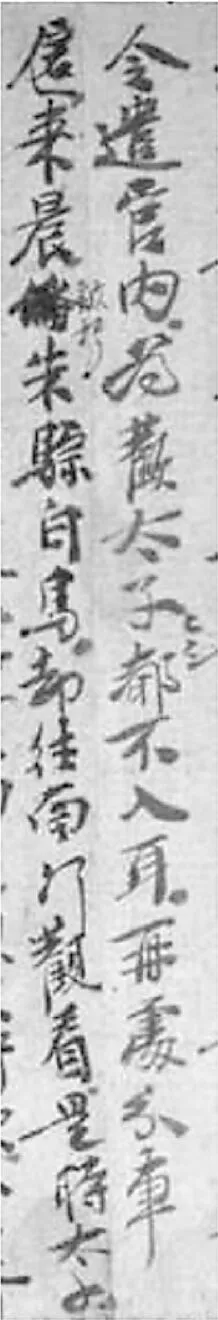

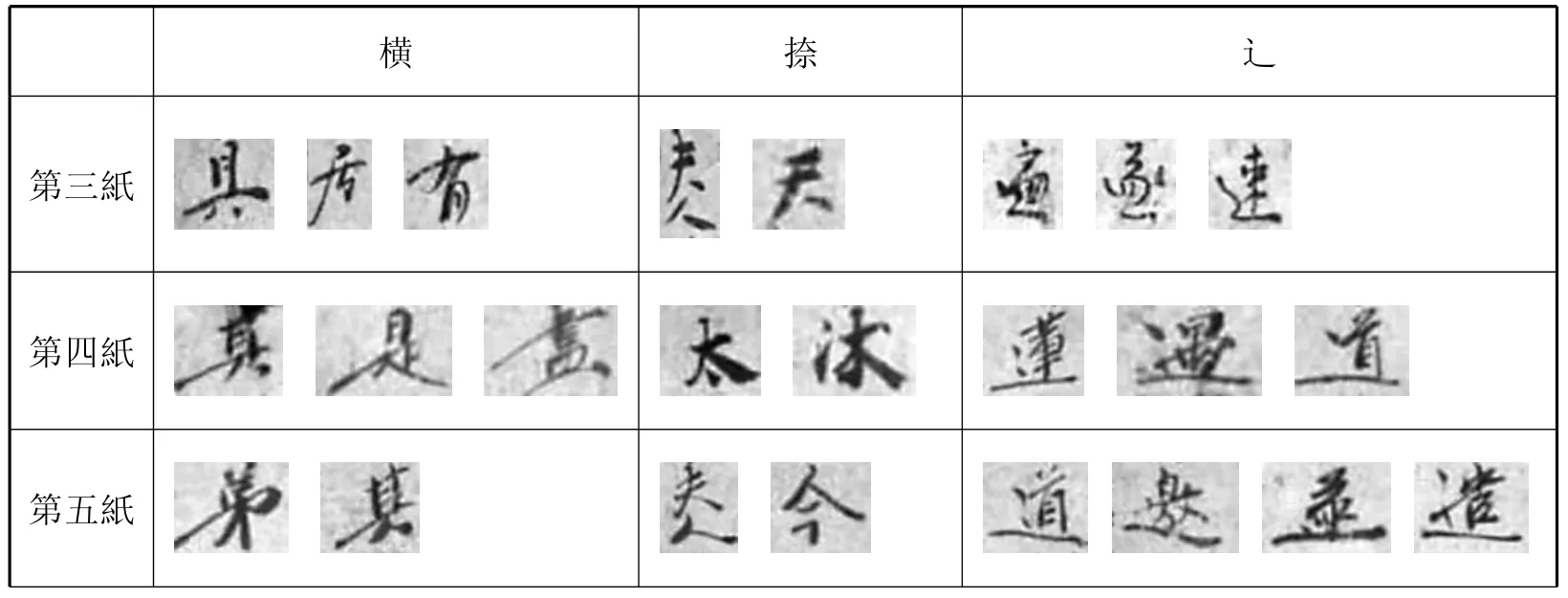

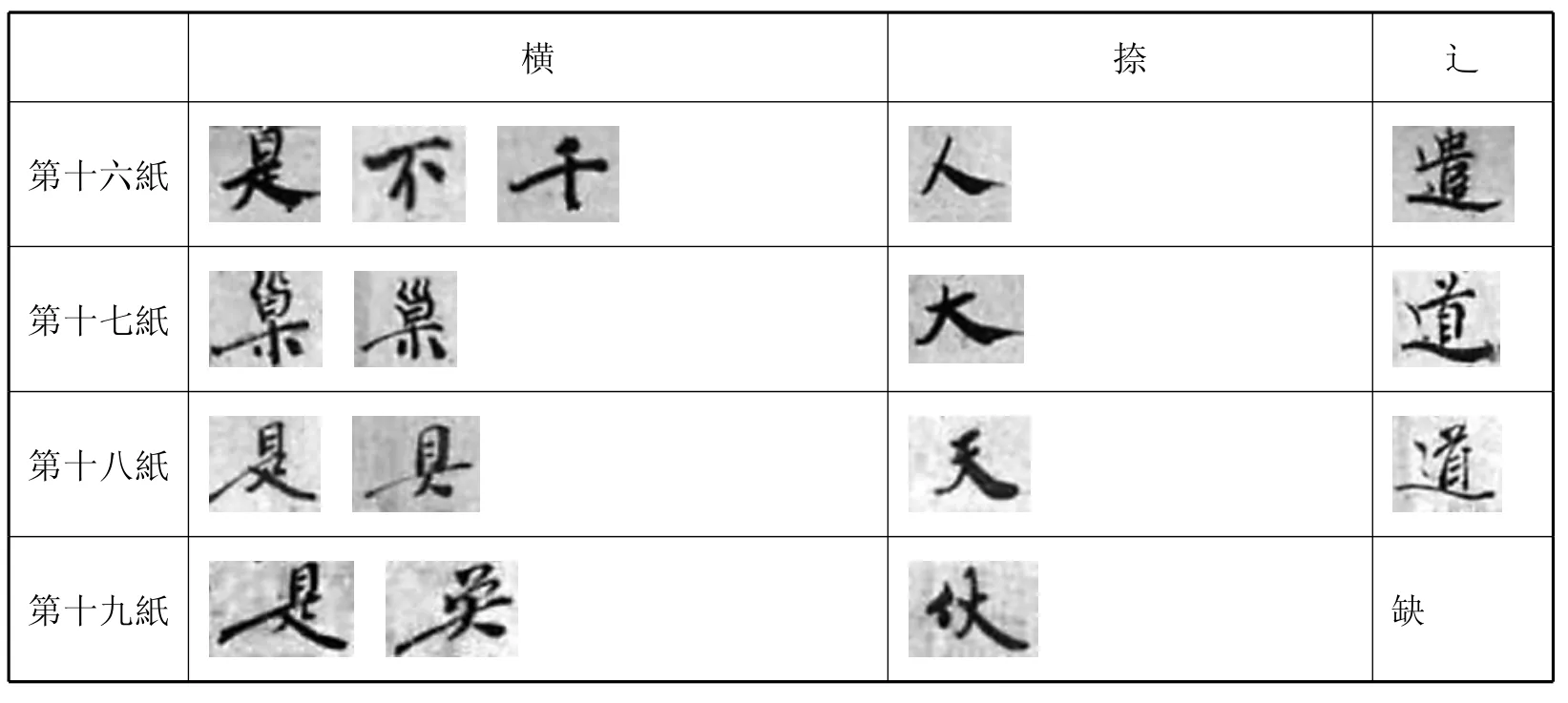

其次,是書寫風格。相比於第二紙楷書字體的整體面貌,第三至六紙之文字,大都爲連筆書寫。但如果仔細比對同一筆畫、構件的寫法,仍可發現區别。以横、捺、“辶”爲例(見表2):

表2 第三至六紙相同筆畫書寫對比

(續表)

可以看出,第三紙之横筆居於文字中間,與第四至六紙重心靠左的書寫風格不同。第三紙之捺筆常以點代替,而後三紙帶有明顯頓筆,出腳顔體風格更加濃重。第三紙之“辶”的寫法更趨向草書,省略了點筆,折筆弧度更大,最後一筆短且有回筆;而後三紙中,以點代折,且最後一筆平而長,接近横畫。

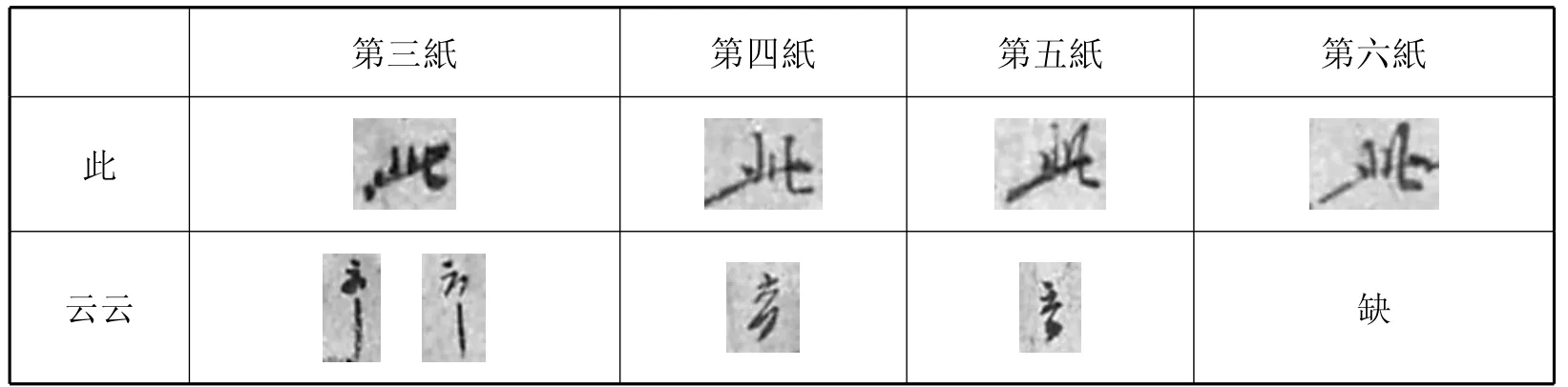

不僅如此,第三紙與後三紙中,同一文字的書寫方式也有所不同。以“此”“云云”爲例(見表3):

表3 第三、四、五紙所寫“云云”字形對比

第三紙所寫“此”字,以點代豎,高度基本相同,没有參差;而後三紙點豎分明,錯落有致,筆畫之間呼應關係明顯,尤其是横筆,將“此”字重心拉向左側,且注重行筆過程中的輕重變化。儘管第四、五紙“云云”並不完全相同,但重文符號“々”均正常書寫,没有減省;而第三紙始終以一豎代替“々”。

由此可見,不論書寫格式還是書寫風格,第三紙與第四至六紙都存在差異,能夠證明其並非出自同一書手,第三紙當屬單獨寫本,暫定爲寫本B;第四至六紙爲同一寫本,暫定爲寫本C。

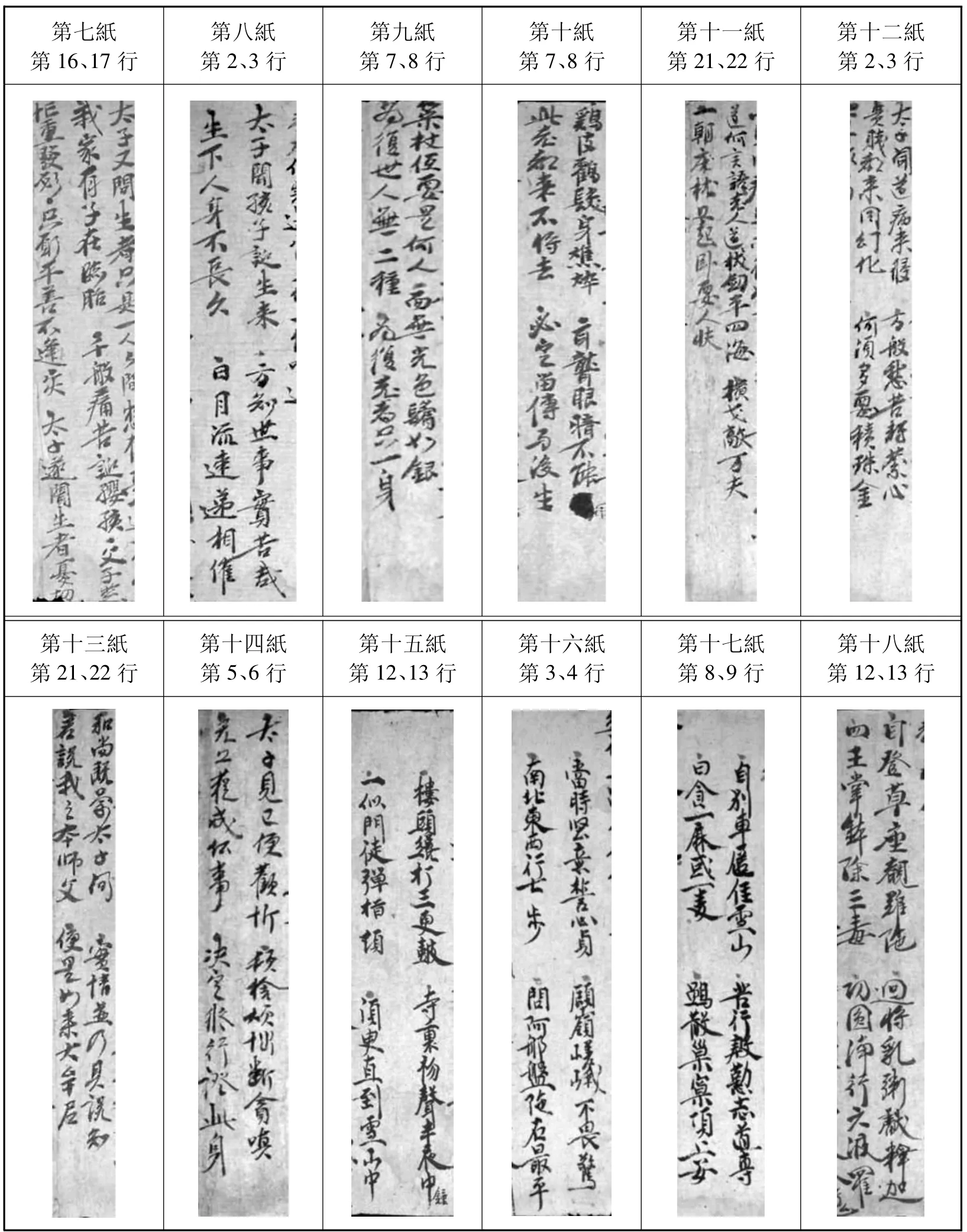

3.第七至十九紙所分寫本D、寫本E、寫本F

第七至十九紙,由於紙張數量較多,情況也相對複雜。首先,在書寫格式方面,儘管該組寫本内部,每紙行字數量接近,但根據表1所列“行寛”一欄數據,第九至十四紙之行距,明顯窄於之前的第七、八兩紙,亦窄於第十五紙至結尾。此外,韻文書寫格式亦有所不同(見表4):

表4 第七至十八紙韻文位置對比〔1〕 第十九紙爲全文末尾,未書寫韻文,故不涉及。

第七、八紙之韻文,往往佈滿整行書寫;而第九至十四紙,韻文往往頂天頭開始緊湊書寫,語句之間間隔縮小,行末留有較多空白;第十五至十七紙,韻文位置距離天頭較遠,整體接近地腳;而第十八紙,反與第七、八兩紙風格相近,整行書寫韻文。

以上兩點雖分屬兩個方面的書寫格式,卻共同推導出其内部分組:第七、八兩紙,第九至十四紙,第十五至十七紙,第十八、十九兩紙。而這種分組亦能在文字書寫風格方面找到印證。仍以横、捺、“辶”等筆畫、構件,以及各紙所存同一文字書寫方式爲例(見表5):

表5 第七至十九紙相同筆畫、同一文字書寫方式對比

(續表)

從横筆、捺筆以及“辶”的寫法上看,第七、八兩紙更多地保留了楷體意味;第九至十四紙,草體單字的出現頻率較高;自第十五紙開始,典型的楷書風貌再次出現,儘管第十六紙逐漸開始出現連筆行書的寫法,但運筆、結筆習慣與第十五紙風格統一。至第十八、十九兩紙,爲BD3024號寫本最後兩紙,第十九紙僅書寫文字三行,後有餘白。從字體上看,此兩紙所書文字與第九至十四紙、第十五至十七紙區别明顯,卻與第七、八兩紙極其相近。

綜合以上書寫格式、字體風格,基本可以判定第七、八紙爲同一寫本,暫定爲寫本D;第九至十四紙爲同一寫本,暫定爲寫本E;第十五至十七紙爲同一寫本,暫定爲寫本F;而第十八、十九兩紙,應當與D爲同一寫本,爲便於區分,暫將第七、八兩紙定爲D1寫本,第十八、十九兩紙暫定爲D2寫本。

三、BD3024號之形成過程

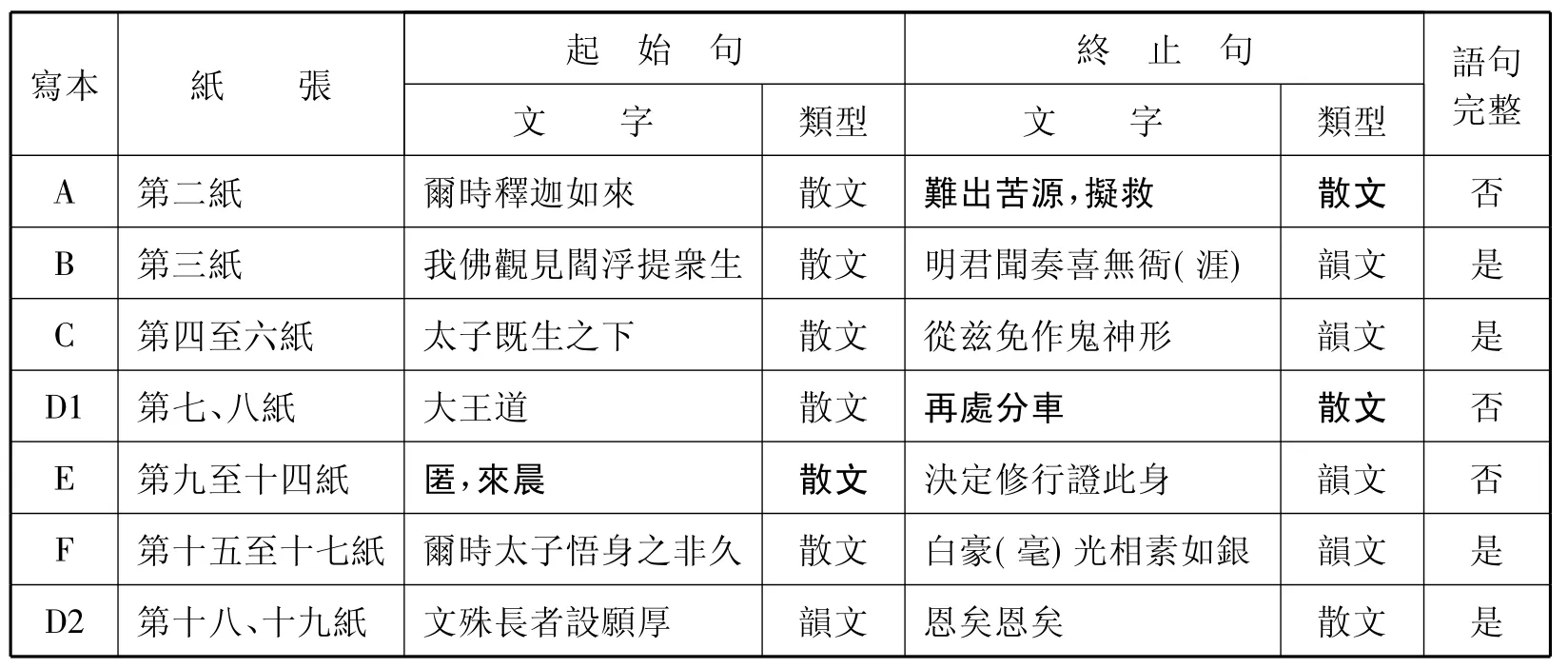

通過以上分析,BD3024號内部所存在的不同寫本已基本釐清,即寫本A(第二紙)、寫本B(第三紙)、寫本C(第四至六紙)、寫本D1(第七、八紙)、寫本D2(第十八、十九紙)、寫本E(第九至十四紙)、寫本F(第十五至十七紙)。它們所出現的格式、字體等差異,必然由書寫者不同造成。而除此以外,是否還存在其他産生不同寫本的因素,比如内容來源?

1.寫本A内容不同源

上文所參考的界欄、朱筆、行寛、行字、字體等數據,反映的是單個寫本内部的形態特徵,據此考察寫本之間的差異。由於“八相變”文本作爲敦煌地區俗文學題材之一,在傳世文獻中並未有相關記載,因此暫不能通過内容對比,判斷六個寫本是否抄自同一寫本。但假設六寫本來源相同,只是在書寫格式、文字風格方面存在不同,各組寫本前後銜接處的語句自然是完整且順暢的,不應存在敍述斷裂或是邏輯矛盾之處。因此,考察六個寫本首末句,或許能爲同源性判定提供些許幫助。

根據表1所列各紙起止句,六個寫本的起止句内容整理如下(見表6):

表6 六寫本起止句

可以看出,六個寫本出現了三處不完整的語句——A、D1兩寫本的終止句,以及E寫本的起始句。但D1寫本和E寫本相連,則構成完整語句“再處分車匿,來晨……”證明兩寫本所含内容前後連貫。然而,A、B寫本之間並非如此。據A寫本末行書寫:

於是我佛觀見閻浮提衆生業重,流浪難出苦源。擬救〔1〕按:“擬救”二字,據《校注》録爲“縱欲”,並出按語:“原卷‘縱’作‘擬’,此句在一頁抄紙末行,以下文字皆爲草書,與此句以上不同,可知非一人所抄……”(黄征、張涌泉校注《敦煌變文校注》,515頁)但根據圖版,“”上一字爲“源”字之“原”,偏旁“氵”已被紙縫遮蓋,説明該字左部亦被遮蓋,且現存部分爲“疑”而非“縱”,故從“擬”。“”字之偏旁“攵”保留明顯,左部“求”字亦能模糊辨認,故從“救”。

B寫本首行書寫:

我佛觀見閻浮提衆生,業鄣深重,苦海(難離,欲擬下界勞籠……)顯然,兩行文字作爲兩寫本的末行和首行前後連接,而邏輯非但不連續,甚至發生多處重疊,如“我佛觀見閻浮提衆生”“業”“重”“苦”等。除此以外,這些相同字句間,還摻雜了“苦海”“苦源”等不同詞語,説明這兩句並非抄寫重複,而是内容不同。换言之,A、B寫本不僅出自不同書手,更來自不同版本。

與圖畫的密切聯繫,是變文的基本特徵之一。日本學者金岡照光甚至認爲,“離開了圖畫,變文就不存在”〔5〕金岡照光《敦煌的文學》,東京:大藏出版,1971年,196頁。,因此變文與變相作爲相互對應的文字和圖畫,被視爲講唱活動的兩個組成部分。就此而言,寫本A中雙行小字注中“相”字的出現,應視爲與圖畫的配合,表明前後文字配有相應圖畫,標注於此處的目的,在於提示下一幅圖畫的轉换。但這一細節並未在其餘五組寫本中有所體現,更加證實了寫本A的不同來源。

2.諸寫本並非同時期産生

自寫本B開始,五組寫本的敍事内容前後連貫,基本覆蓋釋迦牟尼降生至降魔成道的重要事件,且語言邏輯未出現矛盾、斷裂之處。因此,目前並不能對這五組寫本是否同源加以確認。但各組寫本間隔出現朱筆的現象,表明它們並非同一批抄寫完成。那麽,寫本A與D、E、F的朱筆斷句符號、校改字跡,是否均爲同批標注?

對比諸寫本朱筆斷句的位置,散文部分均注於文字右下角,韻文部分均注於詩句首字上方,基本一致。但在斷句之外,寫本A之朱筆標記,還體現出三個用途:一是劃分段落,如第19行“未審兜率”之“未”字上方(見圖2)、第26行“於是我佛觀見”上方(見圖3),均提示下文另屬一段。二是文字删改,如第16行“仏子”下方朱筆,表示下文所書寫内容有誤(見圖4)。三是增補文字,如第19行“兜率”“者”之間所加朱筆“陁”字(見圖2),即通過補字,指代前文所提到的“第四兜率陁天”。這些處理,是D、E、F三個寫本所没有的,因此能夠證明寫本A之朱筆標記,與D、E、F三寫本之標記,並非同批標注,且很有可能時間更早。

圖2

圖3

圖4

3.BD3024號形成過程推測

經過以上各個方面的分析,筆者認爲,最先完成拼接的,是A、B兩寫本。正是由於寫本A末行與寫本B首行帶有差異的重疊語句,使得寫本A在斷裂後得到來自B寫本的補充。之後則是與寫本C的拼接。從粘貼紙縫的痕跡看,寫本C首行前留有較多空白,證明此寫本並未出現過斷裂,而是特地留白,以備粘貼。

此外,筆者認爲D、E、F三個寫本是在完成内部拼接之後,與A、B、C三寫本實現的拼接。如上文所論,第八、九紙縫上的“被於”二字,表明寫本D1與寫本E先完成拼接,再進行校改。因此,寫本D1、E、D2,應爲兩位書手分工抄寫的三個部分。另外,寫本D2起始句“文殊長者設願厚”雖然完整,但實爲韻詩的一部分,上承寫本F終止句“白豪(毫)光相素如銀”,因此,D1、E、F、D2四寫本理應納入同一關係鏈,其生成過程可大致概括爲“拼接—校改”:書手甲首先書寫,形成寫本D1,後轉由書手乙接替繼續書寫六紙,形成寫本E,再由丙繼續書寫三紙,形成寫本F,後轉回甲書寫結尾,形成寫本D2。不同書手書寫完畢,進行文本拼接、文字校改和朱筆斷句工作。

至此,寫本A、B、C所形成的拼接本,與D、E、F拼接本纔最終拼接完畢。C、D1兩寫本粘貼紙縫痕跡(第六、七紙紙縫),與寫本D、E、F内部粘貼紙縫痕跡極其相似,或許説明完成BD3024號最後拼接工作的,正是D、E、F三組寫本的拼接者。