坚守民族魂、永怀感恩心

——记女中音歌唱家关牧村

2017-10-14孙嘉艺

文/孙嘉艺

坚守民族魂、永怀感恩心

——记女中音歌唱家关牧村

文/孙嘉艺

关牧村的名字在中国家喻户晓,人们因为熟知她而熟知了女中音的艺术特质,熟知了音乐电影故事片《海上生明月》。太多脍炙人口的作品一经她演绎,即成观众心中的最佳版本,那犹如春雷乍响、清泉奔涌、微风拂林、禅钟悠荡之声,响彻在中华大地和世界上有华人的地方。关牧村是艺术殿堂的常青树,她的歌声在跨世纪的时空里长盛不衰。

多年以来,关牧村的生活和艺术经历似乎鲜为人知:10岁丧母,13岁时父亲被错判入狱,家被抄空,带着弟弟窘迫度日;在动乱中坚持读完初中后,成为天津钢锉厂工人,并连续三年被评为厂先进工作者;由于美妙的嗓音和非凡的歌唱能力,7年后也就是1977年从一名业余文艺工作者转变为天津歌舞剧院国家一级演员;此后风声水起,先是举办全国巡回演出和个人独唱音乐会,从沈阳到青岛、上海、深圳皆是一票难求;同时参加各类高规格声乐赛事,荣获天津市青年声乐比赛第一名、首届“全国青年歌手电视大奖赛”专业组第二名、首届“金唱片”奖等;积极投身慰问演出,从贫困山区到边防哨所,从革命老区到工厂学校,都留下她的身影和声音,连续被评为全国新长征突击手标兵、全国先进工作者、劳动模范、三八红旗手、文化部优秀专家;为促进国际文化交流,演出足迹遍布世界各地;加入全国政协,入选全国青联副主席,获得文化部“德艺双馨”文艺工作者称号;年近花甲,她又众望所归地荣任中国音乐家协会副主席。

很多普通音乐爱好者认为关牧村天生有一副好嗓子,从事音乐工作的专业人士则普遍认为她不仅嗓音独特,而且乐感好,所以唱歌有韵味。事实上,童年时期的家庭熏陶,特别是成名后在中央音乐学院所受到的音乐教育,对她的歌唱艺术水准起到至关重要的作用,除去生活中那些鲜为人知的艰辛苦楚,她在艺术上所获的丰硕成果并非轻易所得,而是历经风雨再见彩虹。

关牧村出生于河南新乡一座中西合璧的大宅院,这是她的外祖父中原富甲、爱国民族资本家李俊甫的宅邸,殷实的家境使她的母亲受到良好的高等教育,滑冰、跳舞、弹琴样样精通,就连学唱歌都专门聘请了欧洲声乐教师。这些优异的艺术资质和遗传基因在关牧村身上显露无疑,任职于国家机关的父母在北京为她营造了幸福的童年时光,而这其中的深层文化晕染和艺术熏陶,特别是此时就建立起的音乐领悟力和感受力,成为她日后从业余爱好进入专业领域的坚实基础。虽然关牧村小学二年级就能熟练识谱,但父亲的不幸遭遇、母亲癌症离世这一事实毫不留情地斩断了她原本可以很顺畅的艺术之路;少年时代的她和弟弟在天津相依为命,心灵像蒲公英飘荡,虽然不知今后命运如何,但依然坚持每天清晨在河边练声,还参加了天津市少年宫小红花合唱团。上天总是眷顾意志顽强的人,关牧村16岁参加工作时,就唱红了天津钢锉厂,尽管因演唱《牧歌》被一些人当做资产阶级思想回潮典型,遭到批判,但工人们却维护并喜欢她。骨子里那种与生俱来的“真实和美”的艺术特质,使她的才情与歌声很快享誉海河内外,粉碎四人帮后,23岁的关牧村成为天津歌舞剧院职业演员。

此后,关牧村有幸结识到艺术道路上的良师益友施光南,她第一次演唱《打起手鼓唱起歌》就使施光南兴奋不已,后来施光南常为她的音域和音色量身做曲,她也常根据歌唱的可能性进行二度创作,从《吐鲁番的葡萄熟了》到歌剧《屈原》,他们的合作称得上是相得益彰、珠联璧合,关牧村的歌声使施光南的作品永远回响在人们心中。一位上海观众在信中说到:“你似乎唱出了一些人的创痕,你又把这些人拉回到人间,给他们以希望寄托,你唱的歌是寄予时代的歌。你的一生揭示了一个苦难时代的结束,又开始了一个希望的新时代。”一位四川观众说:“你的歌真实地记载了整整一代年轻人的梦,你唱得真挚、动情,你是在用心唱,深深地留在我的记忆,留在整整一代人的心灵里。我甚至对自己说——愿我生命的最后一刻能有这支歌伴我静静地合上眼睛”。面对观众的真挚来信和热切赞美,面对如日中天的歌唱事业,这位时年31岁却已是中国首屈一指的女中音,毅然决定暂时告别舞台。

关牧村在工厂当工人时作为业余演员时的剧照

关牧村在工厂当工人时的演出照

关牧村和施光南老师在一起

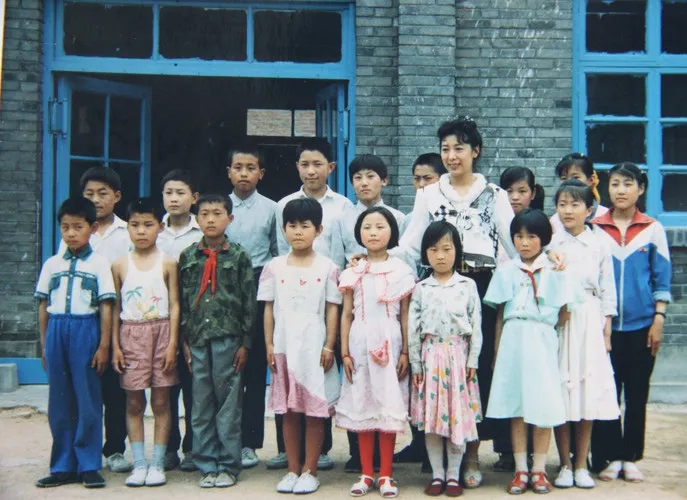

文艺学习班结业留念( 2排左2 )(1972.03.01)

关牧村回厂

关牧村参加公益演出

在南沙放飞和平鸽

关牧村和资助的三岔沟学生合影

关牧村1984年考取中央音乐学院,师从中国男高音歌唱家、声乐教育家沈湘教授系统学习西洋美声唱法,全面掌握音乐专业知识。然而学习过程并不一帆风顺,正如沈湘教授曾对记者说的:“我开始时对收关牧村这个学生有顾虑,因为她已经有了相当基础,喜欢她的人很多,如果再学,恐怕要改变原来的风格,让这些观众失望。但我不收这个学生不行,因为她用真声唱了多年,嗓子十分疲劳。”最后,沈湘教授还幽默地说:“为了延长小关这么好的演唱生命,我豁出去了。” 当时沈湘教授和了解关牧村的施光南老师反复讨论指导她的方法,“保留个性风格,在掌握科学发声方法的基础上,尽力扩展音域;广泛接触世界名家作品,从中吸取精华,使演唱更细腻成熟”成为沈湘教授的教学方针。在一段段艺术歌曲的学习中,关牧村体会到西方古典作品的内在逻辑和音乐魅力,她明白了歌唱和伴奏之间更微妙的配合;最难的是语言,意大利语、德语、特别是法语,她都一点点硬啃。她不想徒有虚名地来学习,老师教的唱法与自己先天的用嗓方式大有不同,却又不乏相似之处,最难的就是真假声的统一,为了扩大音域能演唱更多样的作品,她努力揣摩音区间音色和腔体的变化,以及气息和吐字的关系。一年后,她的演唱技巧和音乐修养大有提高,她以歌剧《卡门》中女主角的咏叹调《哈巴涅拉舞曲》在中央音乐学院引起波澜,学校专门安排沈湘教授介绍指导关牧村的教学经验,这一段历史以音像资料的方式被永远地记录下来,不仅能为后学者提供参阅,也成为国内美声唱法教和学的宝贵文献。关牧村在中央音乐学院度过了纯粹求知、变革自己的三年,当时班上个别同学在课余时间还经常参加演出,她为了稳定自己的方法和声音,达到事半功倍的学习效果,很少参加社会演出。她的时间被学作品、背语言、合伴奏、听音乐会占满,这不禁让人想起著名相声演员常宝华曾在文化刊物上记录的他和关牧村在天津业余文艺宣传队之间的交往,当时他鼓励关牧村认真钻研业务,三年内不谈恋爱,后来常宝华平反回到北京,关牧村6年间的去信摘要是这样:第一封“父亲平了反,……我每日坚持练声……没交朋友”;第二封“光荣加入共青团,……我每日坚持练声……还没交朋友”;第三封“我被评为三八红旗手,……进入了天津歌舞团……在繁忙的演出工作外,坚持练声……还没交男朋友……”。关牧村作为业余文艺工作者尚且每日坚持练声,一心专注于精进业务,可以想像,当她步入全国最高音乐学府,会以怎样的身心状态去汲取艺术养分。关牧村在声乐技术上所花费的功夫,对于新时代的学生和演员,始终具有榜样意义。读书期间,她参加的重大演出就是大型音乐舞蹈史诗《中国革命之歌》,当她怀抱婴儿出现在舞台上,大家惊觉扮演革命女性的她,已累得近乎骨瘦如柴。功夫不负有心人,1987年6月,关牧村毕业汇报音乐会在北京音乐厅圆满落幕,天津广播电台全程转播,在中国声乐界引起广泛关注和强烈反响。除了专家好评外,社会上也有一种声音认为她丢掉了自己的风格,不是原来的关牧村了。其实,怎样用美声唱法唱好中国作品,实现雅俗共赏,而不是唱得虚张声势、挤卡提压、含混不清,这也是她一直在思考的问题。关牧村在中央音乐学院的学习并不是昙花一现的镀金行为,自1987年毕业后,她曾连续多次在各地举办“学术性”独唱音乐会,将她所学的外国艺术歌曲、歌剧咏叹调搬上舞台,一方面向观众汇报自己的学业,一方面做普及西洋古典音乐的践行者。此外,她还参演了歌剧《屈原》、大型古典电视艺术片《唐风宋韵》这些与以往风格不同的作品。

关牧村在祖国西南沙慰问守岛官兵时留影

关牧村在松堂关怀医院慰问老人

关牧村在新疆边陲第一哨所慰问演出

声乐演唱上的所谓“民美、民通、美通”等等,似乎是近年的热门词汇,其实早在上个世纪80年代,就有记者问及关牧村对于流行音乐的看法,她认为中国民族、听众众多,层次又不尽相同,文艺要百花齐放,保持多种风格,文艺工作者要考虑听众的需要,只要广大群众喜欢,就有存在价值;世界也由多元文化构成,要重视多元、善待多元、共处多元,从多元文化中找到自己合适的位置。著名乐评家金兆钧在他撰写的《光天化日下的流行》一书中,以《一支难忘的歌》为开篇标题,表述了这首作品对几代音乐人的影响;音乐史学家梁茂春在他撰写的《中国当代音乐史》中也重点列出了《吐鲁番的葡萄熟了》、《假如你要认识我》等作品,可见关牧村的演唱兼具时代感和历史性。客观地说,她始终坚持民族化的演唱风格,并努力将美声唱法的大共鸣和高泛音等长处,与民族唱法的韵味和润腔自然融合。事实上,将“艺术歌曲民族化,民族歌曲艺术化”也正是关牧村和施光南共同的音乐理念与审美追求。为此,她于1991年考取天津南开大学研究“中国古代明清曲”,并于1994年以题为《明清俗曲“挂枝”儿》的学术论文获得文学硕士学位,同年在上海举办独唱音乐会,这是她将民族与美声两种唱法相融合的艺术实践。那次音乐会上,除了依旧被观众挤得水泄不通的现场外,中国声乐教育家、女高音歌唱家周小燕教授也亲自莅临,并到后台高度肯定了她的演唱,同时鼓励她面向大众的做法。不可否认,关牧村的唱法既有通俗音乐的直入人心,也有民族音乐的婉转细腻,更有古典音乐的端庄大气;天生的嗓音资质连同在美声、民族、通俗三种唱法相结合中的潜心研习和大胆实践,使她成为声乐界旗帜性人物,她清晰的吐字发音和独有的音质音色,包括共鸣腔的任意转换和声情并茂的演唱风格,真正实现了艺术上的雅俗共赏。

将内心修养和艺术修养合二为一,这是关牧村始终秉持的人生态度。她认为艺术事业需要投入毕生精力去修炼,不仅要练习技术,更重要的是修心养格,也就是“学艺先做人”。她从不以自己取得的成绩和影响自夸,为舞台而生的她热爱艺术,所以更尊重观众,她用歌声和爱心回报社会,感恩世界。当关牧村收到北京松堂关怀医院寄来的明信片,得知那里的老人很喜欢她的歌时,就立即前往看望和慰问,十几年的寒来暑往,离世和新入住的老人不断更替,唯一不变的是关牧村的准时到访和暖心的歌声。在她的带动下,松堂关怀医院迎来了越来越多的公益人士和慈善救助。她对身处逆境的人总是慷慨大方,倾囊相帮,对自己却勤俭节约,从不追求虚荣与奢华。从小朋友到大学生,她前后相继捐资助学30余人;在一次南昆文化列车的慰问演出中,关牧村生病发烧,领导安排她乘飞机返回,她说:“火车座位空着去乘飞机,太浪费,没有必要。”可见观众对她的热爱中,也包含着对其人格的钦佩和敬仰。有这样一个故事深深地打动着笔者的心:几年前,关牧村在上海举办独唱音乐会,一位老人手持两张门票来到音乐厅,检票人员很不解地寻找着另一位随行者,后来才知,老人的老伴生前是关牧村的歌迷,所以这次老人就为不能到场的老伴也买了一张票。另有一位支援青海的医科大学毕业生,靠着关牧村的一盘盒带度过了最孤独艰难的岁月,当他告老还乡回到江苏常州,因渴望见到节目现场的关牧村而激动得泪流满面。关牧村的艺术魅力和人格修养,在听者内心和精神上产生的深刻影响和巨大支撑,是语言难以穷尽的。

《打起手鼓唱起歌》《吐鲁番的葡萄熟了》《假如你要认识我》《月光下的凤尾竹》这些作品几乎成为关牧村的音乐标签,由于观众太喜欢听,导致她每次现场演出、返场、媒体录像都被安排这些作品,事实上,她曾为50多部电影、电视、艺术片配唱主题歌,她还演唱过百余首观众喜爱的歌。已故人民音乐家施光南一生创作了大量歌曲,为挖掘和复兴这些歌曲,关牧村煞费苦心地寻找作曲家配器,找乐队排练,并于2010年前后多次带病与天津歌舞剧院做全国巡回演出,力求将这些优秀作品传唱出去。她真正做到了不忘初心,方得始终。

1985年,关牧村演唱了电视连续剧《蹉跎岁月》主题曲《一支难忘的歌》,并以高票率获得全国听众最喜爱的歌唱演员奖。这首歌曾让亿万听众潸然泪下又怀抱希翼,歌中唱到:“青春的岁月,像条河,岁月的河啊,汇成歌。一支歌,一支深情的歌,一支拨动人们心弦的歌,幸福和欢乐是那么多。啊!青春的岁月,像条河,岁月的河啊,汇成歌”。这也正是关牧村艺术生涯的心路历程和个人命运的真实写照,正如电影《海上生明月》的剧作者艾明之所说:“她在充满风霜、泥泞、困顿、变幻、挣扎、奋进中一步步迈进歌坛辉煌殿堂的经历,本身也是一曲难忘的歌,一首充满悲欢和戏剧魅力的诗。”关牧村始终坚守着一颗充满民族自豪感和责任心的灵魂,她始终对国家、对人民怀抱着一份浓浓的感恩之心,祝福关牧村歌遏行云,芳华常驻!

文/孙嘉艺:中国艺术研究院音乐研究所

一曲《吐鲁番的葡萄熟了》使关牧村与新疆人民结下了深厚的情谊

关牧村参加文化部组织的南沙慰问团看望守岛官兵

西藏慰问演出