漫说崇明灶花

2017-10-14柴焘熊

柴焘熊

灶头画又称灶画,它是指民间艺人以乡间农家烧饭做菜用的灶头为载体,用各种颜料手工绘制在灶壁上的图案,用来装饰、美化灶头,表达农家美好愿望的一种乡土艺术。在崇明岛上,人们给它起了一个极富诗意的名字:灶花。

灶花的描绘技艺

1.独特的绘制材料与绘制工具

灶花的绘制在过去主要以黑线条勾勒为主。匠人们在石灰粉刷得雪白的灶壁上,用黑线条作画,颜色分明,对比强烈,效果尤其明显。在画的四周,民间工匠还配之以吉祥符号的裙边,使灶花更显立体感。

为什么旧时的崇明灶花都以黑线条勾勒为主呢?旧时,崇明作为河口冲积岛,三面环江一面临海,进岛出岛交通极不便利。岛上的日常用品全赖船运,常有短缺,因此用于作画的各种颜料也甚少。聪明的工匠们在绘制灶花时就只有就地取材。铁锅外面那一层薄薄的深黑色的灰粉(崇明人称其为镬锈),铲下后用崇明老白酒调成黑色液体,再以此作画,色泽鲜亮。建国后,有的泥匠为追求艺术效果,开始摒弃单纯的黑色线条勾勒法,采用彩色作画,但其所用的颜料,并非为所购的广告色,而是就地取材。如红色,用砖块蘸水研磨成;绿色,用草头挤汁而成;蓝色,用蓼蓝发酵而成。

在灶花绘制过程中,采用的是一种特殊的画笔——蟹爪笔。所谓蟹爪笔,出自泥匠的自创。它用一根毛笔长短的竹签,将其一头劈成若干极细极细的细丝后制成。由于制作起来较复杂,开劈顶端的细丝尤为艰难,因此后来的工匠大都以鹅毛管作笔杆,在管内一端紧紧插入公山羊颈部的鬃毛或黄鼠狼尾部的毛,制成类似于毛笔状的笔,以供轻轻绘扫,工匠们把这类笔仍称作蟹爪笔。

2.奇特的绘制方法与手法

灶花和壁画、墙画一样,绘制的载体都为粉饰后的墙面。但是,它用的方法却是一种类似于欧洲文艺复兴以前西方画家常用的湿壁画方法。湿壁画又叫“鲜画”,是刷底壁画。作画者在壁上泥灰土尚潮湿之时在上作画,日后,壁上泥灰土中的水份渐渐蒸发直至干透,其上面的画却久经不坏,灶花亦如此。灶头砌成后,其灶山上所粉的石灰还未干燥,工匠即行在上面作画,以后随着灶头烘烤和自然挥发,灶山渐干,上面的画作能历经几十载寒来暑往而不变其形。

灶花的绘制匠人一般采用如下手法:

勾。所谓勾是指工匠在描绘整幅灶花图案时,需先用饱蘸颜料的笔,依着木制的直尺,在灶山上勾勒出边缘线条,沿着线条再绘就万字结、云纹结、浪花结等各种花边图案,然后再在中间部份用笔勾勒出作品本体。

描。在勾勒好作品本体大致画面后,工匠们又凭着对日常生活的观察和记忆,发挥自己的艺术积累,用心细致描摹所要表现的题材。在描摹过程中,尤能显现出泥瓦匠的功力,运笔所蘸的颜料须恰到好处。太多了往往会撒跌在别处,擦抹不掉;太少了又难以如意展笔,使线条滞涩。

捻。这里所说的捻往往用在描绘山水、花卉、树木时。工匠们将饱蘸颜料的画笔落壁后,为了显示山水树木的远近,花卉颜色的深浅,就需用手指将落笔处颜色较深的部份用手指捻磨开来,使其洇渗至未着笔处,以取得由深渐浅的效果。这一手法,在老一辈的泥匠中尤为盛行。

扫。在灶花绘制过程中,树木的末梢,花卉瓣叶的边缘,动物身上毛须的描画,都用蟹爪笔。在饱蘸颜料后,轻轻扫过灶壁,可一举描绘或叶脉,或花纹,或须痕的纹路。

垫。为灶花中的人物及鸟兽绘制头部,是一道极为谨慎的工序,工匠们将它叫做“开相”。头部的传神与否,关系到整个人体、整个鸟兽的形象。由于工匠们在绘制时大都悬空垂直运笔,笔触稍有抖动便很难把握,因此,在涉及该部份用笔时,便以左手握成拳状,平贴于灶壁上,右手执笔,搁在左拳上描绘,以保证能为所绘的人物与鸟兽的头部开出栩栩如生的相来。

灶花的图案构成

关于灶花的图案,我们对它的题材、内涵和出新做一下阐述。

1.图案的题材

崇明灶花的吉祥图案主要以“福、禄、寿、喜、财”之五福为主。众所周知,旧时在民间历来有“人臻五福,事求吉祥”的讲法。中国现存的最早史书《尚书》中就有福为五种的说法:“一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命”。

先说“福”。崇明灶花中以为福主题的民间吉祥图案作品有很多,比较常见的为蝙蝠,且所画的蝙蝠都为两只或五只。因为蝙蝠的“蝠”与“福”同音,所以蝙蝠就成了象征福分与运气的吉祥物。双是吉数,画两只蝙蝠意思是可以得到双倍的福气,五只蝙蝠则是五福临门。

再说禄。禄的意思是高官厚禄。《汉书》中就有“身宠而载高位,家温而食厚禄”的名句。在封建社会里,升官进禄不但是当官的日思夜想的事情,也是许多人家望子成龙的迫切心愿。由于“禄”字比较抽象,而鹿形体优美,性格温顺,向来被认为是灵兽,且与“禄”同音,所以民间吉祥图案中常常以“鹿”来替代“禄”。灶花作品中奔跑的快鹿被认为将要加官晋级,高山上的鸣鹿被寓意为高挂厚禄,鹿和蝙蝠在一起被称为福禄双全,鹿和鹤在一起被叫做六合同春。

五福中的寿为健康长寿之意。在灶花作品中,最常出现的是老寿星的形象。寿星是一位慈眉善目、笑容满面、前额宽广、白须飘逸,一手持拐杖、一手捧寿桃的仙翁,这是乡间百姓十分喜爱的人物。除了老寿星外,灶花关于“寿”的吉祥图案还有松鹤同春、鹤寿千年、龟鹤灵寿、蟠桃贺寿、麻姑献寿、富贵寿考、群芳祝寿、群仙拱寿等。在画祝寿的吉祥图案时,人们还往往以一株株水仙来指代贺寿的群仙,以猫咪和蝴蝶来隐喻耄耋老人,以牡丹葫芦来比喻富贵长命,以翠竹灵芝来表示长青不老。

喜是欢乐喜庆。祈盼喜事降临是人之常情。民间亦常有抬头见喜、开门有喜、喜从天降、喜事连连等讨口彩的说法。灶花中盼喜的吉祥图案一般有画着梅花和喜鹊的喜上眉梢。喜鹊是中国传统民俗中的吉祥鸟。双喜临门则以两只喜鹊画之,以示喜上加喜。鸳鸯在灶花吉庆图案中也屡见不鲜。生活中鸳鸯雌雄并游在水面,因此人们就用鸳鸯来比喻婚姻的结合。鸳鸯成双象征婚姻美满,夫妻和睦,生活幸福,白头偕老。

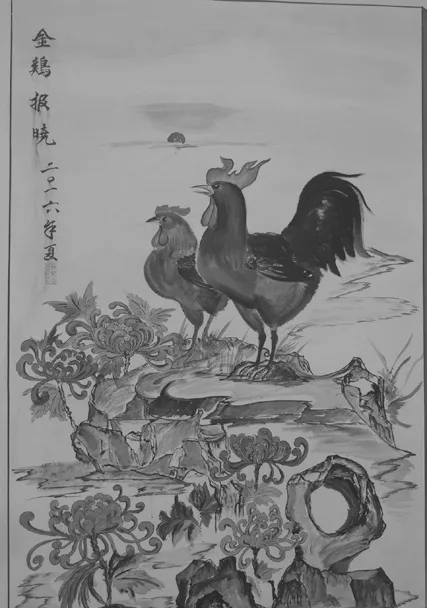

财是财富。中国老百姓最普遍信奉的神灵之一就是掌管财产的财神。把财神菩萨画在灶上是不言而喻的事情。除了财神,也有人家的灶上画的是聚宝盆、摇钱树和添财赐福的金童玉女。如若把三条鲤鱼画在一起,则是连连得利。画上金鱼戏水则意味着金玉满堂,因为金鱼与金玉同音,画上瓜果稻麦玉米则象征五谷丰登,画上牛羊鸡鸭则表示六畜兴旺。

值得一提的是,匠人们还往往会采用偏旁借用法,将“招财进宝”几个字组合在一起,再配以蝙蝠、元宝,以示财源广进,富贵无疆。用偏旁省代法,把“黄金万两”书写在一起,表示财富无尽;用拼字法将“日进斗金”合拼成一字,显示蒸蒸日上;用并字法将“只见财来”合并成一字,展示财源滚滚。

2.图案的内涵

从上面所述的“福、禄、寿、喜、财”来看,我们可以发现,灶花的吉祥图案在涉及人物神祇时,画的都为王母观音、财神天官、寿星八仙、和合土地、刘海麻姑、金童玉女等。在涉及到花果植物时,画的都是牡丹芙蓉、玉兰水仙、海棠月季、梅兰莲菊、桃李桔柿、灵芝葫芦、松柏翠竹、石榴佛手、桂圆葡萄等。在涉及到瑞兽祥鸟时,画的则是麒麟狮虎、蛟龙凤凰、孔雀仙鹤、燕子喜鹊、骏马快鹿、鸳鸯蝙蝠、蜜蜂蝴蝶、游鱼灵龟等。在涉及到花纹符号时,画的都是祥云纹、流水纹、万字纹、花结纹、花瓶、如意、灯笼以及“福”字、“寿“字、组合字等。正是这些寓意喜庆祥和、谐音吉利欢乐、标志兴旺富足的图案让崇明灶花成了人们心头永远开不败的娇艳花朵。

吉祥图案是中华民族传统文化中的瑰宝,是中华民族理想和智慧的积淀。中国是世界文明的发源地,悠久的历史和深厚的文化积淀是先祖留给我们的巨大宝藏。中国传统吉祥图案可以说是这宝藏中最美丽、最绚烂的一部分。这些图案博大精深,光辉灿烂,寄托着老百姓的善良愿望和对未来岁月的憧憬,它巧妙地将人物神祇、珍木异花、瑞兽祥禽、日月星辰、湖光山色等以神话传说、民间谚语为题材,通过借喻、比拟、双关、谐音、象征等手法,使这些图形与吉祥寓意完美地结合在一起,成为我国独特的民间美术形式,成为中华民族民俗文化的重要组成部分。灶头是民间百姓旧时一日三餐顿顿与之打交道的老朋友,以灶头为载体的灶花自然也离不开蕴含希望企盼如意的吉祥图案。

3.图案的出新

我国的民间文艺都是人民大众创造的宝贵的非物质文化遗产。可是在今天,在城市化进程加快、外来文化的冲击下,正面临失传的危机,亟需进行保护。灶花也同样如此。我们除了要积极保留、继承它那寓意喜庆、企盼和谐、追求美满、向往富足、祈求幸福的吉祥图案外,还应该在保持传统优点的同时不忘进行创新提高。可以说,这既是顺应潮流的举措,也是自身发展的表现。在有关部门的指导下,崇明灶花近年来正朝着这一方向努力。目前,已有一批新的吉祥图案的灶花作品在民间出现。

大熊猫是深受世界各地人们喜爱的一种动物,它那憨态可掬抱食竹子的形象给人们留下了极为深刻的印象。作为新的吉祥物,它已屡见不鲜地出现在灶花作品中。海宝是2010年上海世博会的吉祥物,在世博会举办期间,它是人见人爱的形象,海宝挥手的图案给人的欢乐绝对不输于传统作品中的喜鹊登枝、龙凤呈祥。此外,在新灶花作品中,红日东升是祖国兴旺的象征,火车疾驰是建设日新月异的标志,巨轮远航是乘风破浪的寓意,粮囤高耸是生活富足的写真,高楼林立是城乡繁荣的缩影,卫星飞船是科技发达的展示……

崇明岛上一代代的能工巧匠,为我们用灶花留下了多少对吉祥喜庆的企望希冀,为我们用灶花留下了多少对平安如意的热切追求,为我们用灶花留下了多少对美好时尚的向往憧憬。

灶花吉祥图案是我国传统艺术的一颗璀璨的明珠,它理应该引起更多爱好民间文艺人士的瞩目。

灶花的艺术辨析

崇明灶花原本是一个藏在深闺人未识的民间美术品种。多少年来,它虽然一直见诸民间百姓家烧菜煮饭的灶头,一日三餐老百姓几乎顿顿都要与它照面。但是,它也应了人们平时所说的“最常见的东西也往往最为人所忽视”,几百年来,从未引起过大家的重视。因为国际社会和国家对非物质文化遗产保护工作的重视,它又重新唤醒了人们的记忆。在这里,有必要对它的历史、绘制等作一探究。

1.关于灶花起始的时间

“崇明灶花已有1200多年的历史。”曾经有人对崇明灶花的历史作出过这样肯定的判断。

从唐武德年间第一块沙洲露出长江口水面时算起,崇明岛才不过近1400年的历史,而灶花,竟有1200多年的历史?灶花属民间美术,是典型的草根艺术。民间工匠们的作品历来为封建士大夫阶层所摒弃,有关灶花的起始来历,从未见诸过崇明各个时期的《县志》。1200多年的历史,不知是否系所述者的推断。

首先,从沙洲的民居变化来看,灶花的历史没有1200年。早前的历史告诉我们,最早露出长江口水面的沙洲是东西两沙。尽管旧时有《县志》称当年的西沙“共袤百里,广约十里”,但初时一片荒凉。除潮汐涨落、芦苇摇曳、水鸟竞翔外,杳无人迹。直到公元700年左右,才有一些以打鱼为生、斫芦为业的渔民樵夫前来定居。他们搏风击浪,过着极为清苦的生活。上岛初期,为避免露宿,只能割上水草搓绳,斫倒芦苇打捆,然后再一捆一捆地竖起来,排列成圆锥形状,掏出一个供人出入的空档,以便栖身。这种被人们称之为“芦柴周”的住所,虽可让人安生睡眠,却无法在内埋锅做饭。渔民也好,樵夫也罢,平时只能露天掘地安锅,煮饭烧菜,遇到风雨来袭,只有仰天兴叹,无法举炊。

岁月更迭,崇明沙洲的土地渐渐由岛民从生田垦成了熟地。当熟地上能栽种水稻能栽种竹子后,他们便创造性地以芦苇、竹杆和稻草为材料,建搭起“环洞舍”,用以代替“芦柴周”。这些半圆形的居处,除了能挡风抗雨外,还可以在里面安上泥涂灶炊膳。到了宋代,随着盐业的兴盛,崇明的经济有了很大发展,居民生活也有了一定的变化。最早前来定居的百姓之后代,所居住的房舍已大都由环洞舍改成了更高大、更宽敞的竹搁子茅屋,亦即老百姓所谓的“雕空椽子”房子。这种房屋不但有前后门可供通风,还可支灶安锅,从屋面伸出烟囱排烟。这样的灶,既有灶台、灶沿,也有灶山、灶裙,为灶花的绘制提供了条件。

其次,从崇明盐业的兴盛来看,灶花的历史也少于1200年。前文已经讲到过,崇明岛上最初定居的居民都以打鱼、斫芦为业,煮海烧盐的兴起大约在北宋年间。其时,崇明的东、西沙改作为流放犯人的地方,由朝廷设官,让囚犯充当盐丁,晒盐为生。这时的崇明,盐田远多于农田。煎煮海水要有灶头,但这种灶头再也不能像泥涂灶、焖头灶那样没有烟囱,因为倒灌的烟会玷污锅中结晶的盐粒,于是崇明从盐灶起,开始有了真正意义上的灶头。由于崇明盐业的历史尚不足1200年,皮之不存,毛将焉附,灶花1200多年历史之说也当不攻自破。

崇明灶花究竟成形于何时,史书上虽没有确切的记载,但可以从上文所述窥见到它的起始端倪:它来自于来岛煮海烧盐的盐工之手。崇明当初定居的老百姓都以泥涂灶为炊。盐工最早源自于北宋年间,盐场的兴起才有了替代泥涂灶的真正灶头。百姓在自娱自乐之中产生的灶花起始于泥涂灶之后。因此,它的历史应该不足1200年,约在八九百年间。

2.关于灶花绘制的人员

“灶花是在明朝年间由富裕人家聘请画师开始绘制的。”这是有人关于崇明灶花的又一说法。这里且不讲这一说法和“崇明灶花已有1200多年历史”的矛盾之处,要质疑的是灶花真的出自画师之手?

画师是画家或以绘画为职业的人。崇明灶花请以绘画为职业的人来绘制,这是根本不可能的事。之所以这样断言,其理由有二:

从崇明早年的经济状况来看,灶花不可能由画师绘制。

崇明是长江口的沙洲,华夏广袤大地上的弹丸之地。由于“江流缓急无常,故崇地沧桑糜定……涨坍既频,形势时异”,岛上经济远不及江南的华亭、太仓等处繁荣,交通也不比江北的通州等地发达。在一个时受潮汐灾害的困扰,以耕作、捕鱼、打柴、煮盐为业的沙洲上,要请到画师在烧菜煮饭的灶头上来作画,无疑天方夜谭。再退一步说,即使能请得到画师,但那时崇明百姓的生活清苦异常,温饱难以保证。“尚节俭,废侈靡”(旧时《县志》语)的崇明百姓,也根本不会花上大钱请来什么画师在灶山上作画。要画,也只能由泥匠之类的手艺人描画而已。

再者,从绘制的方法来看,灶花不可能是画师之作。

早年我国画师画的作品都是中国画。中国画都以宣纸或绢为绘制材料,将其平铺在几桌上,挥毫泼墨而成。而崇明灶花绘制的方法采用的是壁画中的湿壁画的手法。画幅都绘在灶头上所粉饰的石灰未干之际一气绘就的。显而易见,任何一家要砌灶的户主,都不可能事先将画师请至家中,看着泥匠一块一块砖垒筑,待灶头砌成石灰粉饰完后再登场作画。至于是否有人家在灶头垒筑就后再请画师上门描画图案之事,则更不合灶花的绘制特点。湿壁画绝对不可能在底壁干燥后再在上面描绘。再说,画师作画都在平展的几案上进行,和直立着面壁泼墨挥毫完全是两码事,绘制的作品质量比较难把握。画师为维持自己丹青生涯的声誉,也不会冒被人指责之韪去绘画。

3.关于灶花描绘的作品

“崇明灶花绘制有画谱、蓝本。”不知道社会上某些人是从哪里得出来的结论。

凡是在崇明乡间生活过并看到过灶花绘制的人都知道,灶头上的一幅幅作品都是砌灶的泥匠用画笔绘就的,从未见过有人会拿着事前构思好的图稿参照描摹的。泥匠们凭着对日常生活的细心观察,凭着对美好生活的向往追求,凭着对客观世界的领悟理解,用自己脑海中的深刻记忆去构图,作画。作品既不用打任何底稿草图,又不用作任何修改,下笔为准,一气呵成。绘制灶花的人都是泥匠中悟性高、手艺巧、经验足的高手,只有他们才可担当此任。如果真的有画谱、蓝本的话,岂不是每个泥匠都可照本临摹吗?可以说,在美术世界的众多画种中,灶花是风格独具的记忆画。

作为民间美术的一个品种,一个以“花”来冠名的崇明乡间艺术花朵,我们理应好好地进行田野作业,深入乡间采风,尽可能多地在学校、在民间开展各种传承保护活动,让它长盛不衰地开放下去。