书之大者信而张

2017-10-14徐书协

徐书协

张信,1958年出生,字伯诚,别署清虚楼主,中国书法家协会会员、上海市书法家协会主席团委员、上海市书法家协会书法教育委员会副主任兼秘书长、上海市书法家协会学术委员会副主任、中国教育学会书法教育专业委员会理事、上海市大学书法教育协会常务副会长、东京柳堤书道院客席教授、上海师范大学书法MFA负责人、上海师范大学硕士研究生导师。

我们常常以为,每一个人,都是一座深渊,从远处望去,虽别无异常,但当你走近,俯下身,会看到,渊底或鲜花成簇,或峭壁陡岩,或风蚀累累,或空谷幽兰……你在岩壁一侧,仿佛能感受到来自渊底迎面拂来的风。张信的深渊里,是酿了几十年的风雨与沧桑。

书之始者爱而能勤

谈话从张信的幼年开始,他的声音沉而稳。他悠悠道来,在我们面前,缓缓铺开的是一条横亘六十年代至今的时光轴。

张信祖籍宁波,生在徐汇,长在徐汇,学在徐汇,工作在徐汇,除去曾负笈东洋的十年之外,算是地地道道的徐汇人。他出身于书香门第,母亲是上海师范大学 1954 年成立之初的第一届中文系毕业生,后来做了一辈子的中学语文老师,而父亲则毕业于复旦大学新闻学系,是上海滩知名的资深文字编辑,与新闻界、出版界、文艺界的主笔、主编、主创们相交甚厚,在这样一个文化氛围浓厚的家庭之中,张信自小就得以接触图书。

说起母亲,张信告诉我们,母亲是他从小到大最佩服的人了。“她的字写得特别好,不仅是小时候这么觉得,如今我跟我的学生上课,我也是说,就算是我现在小有名气,有一点成就了,来看她老人家的字,依然无比崇敬。”母亲那一手字娟秀而又遒劲,在孩提的他看来,能写一手好字当真是一件开心的事情,甚至是一件有荣耀感的事情。

二十世纪六七十年代,中华大地正值动荡的时代,许多学生因此暂停学业。但当时,尚未成年的张信,在父母的要求下,在家中读书习字,一坐就是三四个小时。

父亲每日都要编辑和审稿,一篇稿子来来回回改好几遍,一定要确保毫无问题才可以,所以通常要从白天忙到黑夜。母亲是中学语文老师,还是班主任,不仅需要上课、批改作业,还需要做家访。

于是那时家中最常见的场景便是幼小的张信端坐在家中的小板凳上,悬着手臂沉浸在翰墨纵横的世界中不能自拔,而祖母则充满慈爱地看着亲爱的孙子不知疲倦地挥毫洒墨。“虽然一天下来,手特别酸疼,但是当时一点都不觉得苦。我写到半夜十一点,祖母也会陪我到十一点。”他回忆多年前的场景细节,令我们想起了丰子恺的漫画,那时的日子慢悠悠,祖孙相伴,灯下,孙儿伏案读书写字,祖母针织穿梭,蒲扇摇摇,虽无言语,弥足珍贵。

这样的时光持续了几年之久,17岁那年一个偶然的机会,在母亲引荐下,张信结识了上海师范大学黄若舟教授,后来又在《解放日报》副总编辑储大泓先生引荐下得以认识徐伯清老先生。就这样,张信开始了正式的拜师学艺道路。

说起自己的学书之路,张信用“勤能补拙”来概括:

“跟着徐老师的时候,当时的作业量很大,我们每两周见一次先生,每次都要提着一网兜的作业去见他,很厚的一堆。有的人会投机取巧,把交过的作业反复交,只有最上面的几张是新写的,就是冲着老先生不会每张都看。的确,老先生不可能每一张都记得很清楚,不可能都会去看,但是每一次他都会让你当场写几张,有没有下功夫,有没有进步,一眼就能看出来,所以弄虚作假学东西的事是要不得的,虽能蒙混一时,却终究要被识破,对自己也没有半点好处。”

唯有足够多的积累,量变才能飞跃到质变,为此当时的张信每次都是认认真真地写满一网兜的作业,一天四五个小时不够,就写七八个小时。就在这样日复一日、年复一年的“徐门网兜”之中,张信的书法水平得到了极大的提高。

“徐老先生的教学模式淘汰了一大批没有毅力和恒心的人,留下来的都是诚心诚意学习书法的,现在放眼看上海书法界,在有成就的人中,很多人都曾跟着徐伯清先生学习过书法,在当年是下过苦功夫的。”回忆起“徐门岁月”,张信是深有体会的。

也许有些人有天分,也许有些人有机遇,而无论天分高低,机遇多少,身在命运的洪流之中,若想有所成就,有所坚守,必不能离开勤奋。几十年如一日,勤奋是张信最开始学书法时坚持的准则之一,也是他这么多年来未变的习惯。

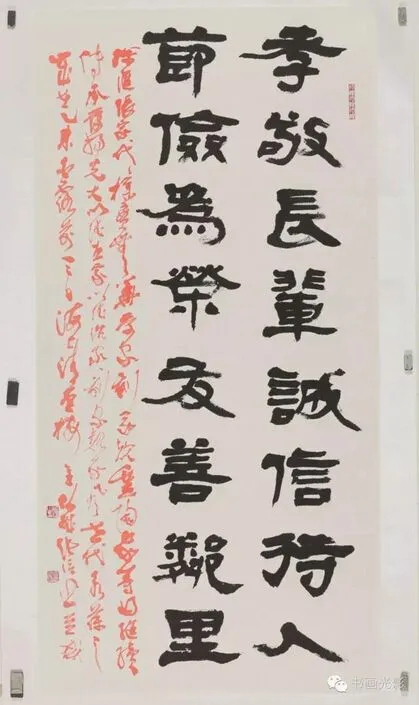

书之明者信而致诚

“诚信”是中华民族的优良传统,也是中华文明流传数千年的宝贵财富。在《说文解字》中说:“信,诚也。”可见“信”与“诚”乃是互为彼此,共为一体。

在中华文明的传统中,“诚”是“天”的根本属性,努力求“诚”以达到合乎“诚”的境界则是为人之道。故此《礼记·中庸》说:“诚者,天之道也,诚之者,人之道也。”只有努力求“诚”,奋力达“诚”,才能成为一个大写的“人”。

“我单名一个‘信’字,小时候并不理解父亲给我取名的用意,后来,父亲对我讲了孔夫子所言的‘仁义礼智信’,我知道了‘诚’和‘信’是一个意思,明白了自己名字的意义与父母对我的期待。”说起自己的名字,张信回忆起当年父亲的用心。

“信者诚也”,“信言不美,美言不信”。“父母希望我做人讲究诚信,做人做事一定不能说谎,答应别人的事情更是一定要做好。”为此,王蘧常老先生特地为张信取号为“伯诚”,其意便在勉励他“信而致诚”。

张信说:“当你待人对己都真诚之后,你就会不再局限于一己之身,而开始‘以己度人’,将心比心。这样的话,你就会感恩你所获得的一切,唯有感恩,才能让我们的心灵不至蒙尘而永葆清明。”聊天之际,眼神之中,常见张信情不自禁,他微微含笑,偶间凝视远方,回忆故往的点点滴滴。

1988年,张信决定负笈东洋,前往日本求学。采访中,张信并未提及当时的种种心态变化。人至而立之年,远离故土,自然要割舍诸多牵挂。而这一去,便是十年。

在日本的这十年间,张信在攻读学业之余,将恩师徐伯清先生与黄若舟先生接到日本观光疗养。“按理来说,一般都是先把老婆孩子或者父母带过来,但是我当时十分感激老先生们对我的栽培与教诲,于是就邀请他们来日本,父母都是之后才来的。”当年负笈东洋,张信一直念念不忘的是赐教多年的老先生们。“我有今天,父母的指引和教育很重要,但是在技艺方面的锤炼,其实更应该感谢的是老先生们,他们的帮助与指教,才让我有了今天。”

彼时的师生情谊,不禁令我们这些年轻人为之动容。师生的情分,纯粹得如一汪清水。

“当年我们跟着老先生学书法,他们都是分文不收的,老先生高兴,还会送你一幅字。”思及此处,张信不免动情,“这么多年来,常常觉得自己受恩多于回报。先生们的情分都记在心里,希望有朝一日,无愧我心。”

在日本的那些年,张信广泛地与日韩的书法家及高校中的书法爱好者交流切磋,在开阔视野、锤炼技艺之余,关于书法教育的思考也日益深化与成熟。1995年,张信从日本国立东京学艺大学毕业,获得美术教育学(书法篆刻)硕士学位。在面临诸多人生抉择的时候,张信收到了黄若舟老先生抛过来的橄榄枝。

二十世纪八九十年代,全国高校本科教学中设立书法专业的寥寥无几。当时,黄老师富有远见,他告诉张信:“作为一所师范类院校,上海师范大学应该要有自己的书法教育本科专业。你与上海师范大学渊源既深,自身能力又强,我希望你能回国主持这件事。”当时尚在日本工作的张信,闻言后激情澎湃。

那是1997年,九州大地风云变化,邓小平逝世,香港回归,上海浦东陆家嘴开始崛起。大年三十的夜晚,张信冒着寒风,怀着满腔热血,连夜飞回了祖国的怀抱,立即开始筹备开设书法专业。

勤学书法数十年的张信在负笈东洋十年之后,再次回到了生他养他的徐汇,接受了上海师范大学和黄若舟老先生的邀请,作为海外引进人才来到上海师范大学开设书法教育的本科专业。寒假后,张信亲自上阵,登上上海师范大学讲坛,向书法专业学生讲授了书法教育的第一堂课。

《左传》言:“筚路蓝缕,以启山林。”谈到当年回国后开创事业时的栉风沐雨,张信说,初期的创办是艰辛的,一面不停地参与课程的设置,安排协调,另一方面还得在准备教学内容之余,联系各方名家老师,努力为上师大的书法教育提供更多的师资力量的支持。上海滩上,张信来来往往,终于在1997年,他在上师大完成了一年书法教育的授课,在接下来的1998年,上师大的书法本科专业申报成功,这是对张信回国后工作的极大的肯定。于是,在1999年,上师大书法专业正式开始了本科招生。

在此之后,张信不满足于仅有的本科和研究生教学,又费尽心力,在上海师范大学夜大学设立了专升本书法(书画)专业,并且自回国之后,每年都积极参与组织中日韩三国书法家们之间的交流会,促进书法界的国际合作与交流。这样一来,上海师范大学的书法专业便有了一个从专科、专升本,到本科、研究生这样一个完整的教育体系,并且拥有大量的国际教育资源,其中凝聚着张信无数的心血和汗水,而这一切,都离不开他对书法教育事业的无比认真与无限笃定。

“在黄若舟、徐伯清等老先生身上,我能感受到‘认真’二字的内涵。我热爱书法,热爱高校的书法教育,我一定要认真去办,这是我义不容辞的使命,也是我学习书法的生命意义。唯有完整的书法教育体系才可以惠及更多的书法爱好者,也算是以这样一种方式向当年老先生们对我们的书法教育进行感恩和致敬。”

书之终者公而忘私

“张”,本意是“把弓弦安在弓上”,只有把弓弦“张开”,箭矢方能射向远方,而一个人,也只有从汲汲于私利的境囿中“张开”,从狭小而向宽博宏大,自个人始而以社会国家为终,公而忘私,才是一个真正“张开”的人,是一个“大写”的人。

谈及回国后的生活,张信说:“非常感谢社会各界对我的支持,尤其是上海市书法家协会与上海书画出版社的支持。”当时上师大刚刚开设书法课程的时候,书法家协会和出版社的各位领导、老师都会亲自来上师大讲课。那时,虽然整个课程系统尚不成体系,但不同的书法课程都是由各自领域杰出的老师来讲授,容不得半点马虎。“老师们平时都很忙,但是为了每次的课程,都花了很大的工夫,而且都是准时来上课,真的让我非常感动。”

采访之中,张信数次说自己是个幸运的人,得到了很多人的帮助,一路走来并无太多坎坷,因此也愿常怀感恩之心,为他人多做些事情。

2008 年“5·12”大地震之后,张信和朋友一起组织了一次艺术品的公益拍卖,筹资为汶川等受灾地区购买灾后重建的必需物品,其中张信自己便捐了十余幅用心创作的字画。生活中,他还积极参与文联、慈善基金会举办的“为民工子弟讲书法”“为贫困家庭送春联”等公益活动,并且还发动自己的同事、朋友、亲人以及学生参与。“我觉得一个人成功以后,一定要把慈善公益的事情放在心上,一个人好了不算好,一定要是大家好了才行,所谓共同富裕,共同进步,就是如此。”

对于张信而言,学书法是第二位的,学做人是第一位的。“当年的老先生对我们也是这么考察的,一个人不懂得感恩,人品不好,书法也会有问题。”张信如是说,“现在上课,我也是重视学生的人格塑成,从做人做事开始,再学习其他的人文素养和书画技艺。”先学做人,再学书法,这是张信一贯的坚持,只有真正懂得做人的真谛,才会脱开一己私利的牵绊,而心怀天下,回馈社会。

在国外学习工作达十年之久,张信告诉我们,愈是远离祖国,愈是能感受到一个国家一个民族的牵挂和归属感;愈是身处他乡,愈是能感受到自己作为一个中国人的强烈责任感。

“当年我的儿子还在日本读一年级,一天路上遇到有人非议中国,他一个小孩子就跳起来去跟人家争辩,这样一种‘我是中国人’的自觉让我感到很欣慰。”

“从小父母就教育我,你出去站也好,坐也好,要像我们张家的人。当我们在国外的时候,我们要清楚地意识到,自己代表的就是中国,很多老外一辈子可能就深入接触过你这一个中国人,他对中国的印象全部都来自于你,所以我们一定要有所为而有所不为。维护好自己的形象,也就是维护中国人的形象。”

回国已十多年,提起当年的漂泊,张信依旧热血沸腾,双目之间,神采奕奕。一颗赤子之心,呼之欲出,那份真诚,像极了一个孩子,在欢喜雀跃地讲着自己的梦想。张信说,自己的生命最初从上海徐汇开始,绕了一圈之后,又再次回到徐汇,这是回归,也是新的起点。自此而始,张信将以新的姿态投身于祖国的书法教育事业。